就活は4年から始めるものなのでしょうか。

大学3年から就活を始めて4年になる前に内定を獲得する学生もいますが、「それが標準的な就活の進め方なのか」「就活を4年から始めるのはダメなのか」と疑問に思うこともあるかもしれません。

就活を4年から始めることについてや就活を4年から始める場合の進め方を確認していきましょう。

OfferBoxは、就活生の約24万人(※1)に利用されている新卒逆求人サービスです。

プロフィールや自己PRを登録しておくと、あなたに興味を持った企業からオファーが届く仕組みで、「就活の一歩を踏み出せない」「就活に疲れてしまった」という方にも使っていただきやすいでしょう。

累計登録企業数も約20,423社(※2)と豊富なため、ぜひ活用してみてください。

(※1) OfferBox 2026年卒利用実績データより

(※2)当社アカウントを開設した累計企業数で、直近で利用していない企業含む(2025年8月時点)

目次

就活は4年から始めるもの?

3年から就活を始める学生もいるので、就活は4年から始めるものとはいえません。

ただ、3年生から就活をしている学生がいる中で、4年から就活を始めても十分に挽回できるものではあります。

大学生の就職内定率は90%を超え、その中には4年生から就活を始める人も含まれています。

外資系など特定の業界や有名企業などは、4年の3月より前にエントリーを締め切る場合もありますが、4年生からでも「自分の適性」に合った就職先を見つけること自体は十分に可能です。

4年生からでも最初に就活の軸を定め、状況に応じて見直すことも怠らなければ、希望通りの就職が実現できる可能性は大いにあるでしょう。

しかし、就活は一般的なスケジュールに沿って動かなければいけないことも多かったり、卒業までに内定獲得を目指す場合は、早めに開始して時間的余裕を持っておく方が損はありません。

就活を4年から始める場合もなるべく早めに開始するという意識は持っておいた方がいいでしょう。

就活は4年からと考えていても3年の3月から始める意識を持つ

一般的に大学3年の3月は就活解禁日といわれ、約9割以上の学生が本格的ではなくても何かしらの選考対策に取り組み始める時期といわれています。

求人情報の収集や自己分析・業界分析はもちろん、中にはインターンやOB・OG訪問に参加する就活に対して意識が高い学生もいるくらいです。

内閣府の調査「内閣府学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査結果について 」によると、4年の4月までに約6割の学生が最初に内定を獲得するといわれています。

つまり、4月の段階で1社からも内定を獲得できない学生は一定数いるものの、4年まで全く就活に取り組んでいないケースは少数派ということです。

一般的な日本企業の新卒採用のピークは3~6月で、夏には内定が出て採用活動を終了する企業も出てきます。

6月以降に夏採用を計画する企業もありますが、求人や募集の数は少なくなっていると考えたほうがいいでしょう。

就活市場全体としても就活の早期化は進んでいるので、4年から始めるとスケジュールがタイトになる可能性があります。

就活は4年からと考えていても、3年の3月から少しずつでも始める意識を持つのが適切といえるでしょう。

就活を4年から始める場合の進め方

就活を4年から始めるとなると、エントリー期間が間近に迫っている企業もあり、スケジュールに余裕はあまりありません。

そのため、選考対策にまとまった時間をとることが難しくなるので、各企業の選考と並行して要領よく行う必要があります。

特にESや筆記試験の対策は、最初から完璧を目指すよりも、徐々に完成形に近づけるイメージで取り組んでいく方が効率的といえるでしょう。

4年から遅れて始める場合は、まずは就活スケジュールに沿って活動を進めていくことが先決といえます。

そのうえで定期的に反省や振り返りを行ない、段階を追って企業に求められる人材に成長していくスタンスが無理のない進め方でしょう。

自己分析・業界研究を通しアピールポイントを明確にする

まずは自己分析・業界研究を通して「自分は何に興味・関心を持っているか」「企業にどんな価値を提供でき」「就職して何を成し遂げたいのか」を明確にしましょう。

人生を振り返りどんな瞬間にモチベーションが上がったのか共通点を探れば、自分の強みをいきるやりがいを持って取り組める仕事の特徴が理解できるようになります。

また、得意な面だけではなく、自分の性格や適性から考えて苦手な内容も明確にすると、ミスマッチを軽減できるでしょう。

自己分析の素材としては、幼少時や小中学生ぐらいで世間や周りの影響を受けづらいエピソードを参考にするのもよいかもしれません。

就活の軸を明確にする

自己分析の結果を踏まえ、就活の軸を定めていきましょう。

就活の軸とは、仕事や応募先を選ぶうえで「これだけは譲れない」もしくは「叶えたい」条件を指します。

例えば、希望職種・業種、企業規模、勤務地、給与・福利厚生などの勤務条件の他、身につく実績やスキルセットなど自身の成長性も含めて、自分にとって重要となる要素のことです。

就活の軸が定まっていれば、選ぶべき仕事内容や応募先を絞り込めるようになり、自ずと選考時のアピール内容にも一貫性がでてきます。

ミスマッチを減らし効率的に就活が進められるだけでなく、企業側が納得できる形で仕事に対する熱意をアピールできるようになるでしょう。

3月~4月前半までにESと筆記対策をできるだけ進める

新卒採用を行う企業は、一般的に4年の4月前半にはエントリーを締め切り、4月後半には本格的な選考を始められるようにスケジューリングします。

したがって、完全に終わらせるのは難しくても、4年の3月〜4月前半までにESと筆記試験対策を進めておかないとスムーズに選考を受けられなくなる可能性があります。

対策が不十分な部分は選考を受けながら埋め合わせていけばよいので、企業の採用活動が本格化する前に対策を進めていきましょう。

面接の想定質問を中心に回答内容を整理する

自己分析や業界研究をもとに、面接の想定質問と回答を一問一答形式でまとめておくと重宝します。

面接では色々な質問をされますが、結局は志望動機や自己PRなど想定質問に沿った内容がほとんどです。

したがって、想定質問に対する回答内容を深掘りするほど、変化球の質問がきても応用して答えやすくなるといえます。

想定質問はもちろん、できれば想定質問から派生する質問と回答もセットで整理しておくと面接の際に役立つ場面が多いでしょう。

求人を探す

就活の軸や自己分析の結果に沿って、求人を探していきましょう。

求人サイトの検索機能を使えば、勤務地や給与面以外にも働き方や従業員の特徴など、様々な基準で検索できます。

その他、会社四季報で企業の詳細情報や口コミなども参考にして、希望の条件を満たした企業をピックアップしていきましょう。

また、会社説明の位施置付けや選考の一環として実施されるセミナーは、職場の雰囲気や業界特有の働き方を深く理解できるチャンスなので、参加することをおすすめします。

求人サイトや地元の定住財団などが主催の合同企業説明に参加するのも、仕事探しの手段として有効です。

採用担当者から選考全般に関する内容以外にも、業界や仕事内容について有益な情報を聞けるので、たとえ選考を受けなくても参加するメリットは大いにあります。

4月前半か中盤までにエントリーを開始する

応募したい企業がある程度まとまった段階で、エントリーシートを送り始めましょう。

エントリーシートの作成は、応募先をピックアップするのと並行して、志望度が高い企業から随時行っていくと効率的です。

エントリーシートは書類選考に利用されるだけでなく、面接の参考資料として採用担当者の手元に置かれます。

記載した内容をもとに面接が進んでいくので、何を聞かれても答えられるように、内容を自分の中に落とし込みながら丁寧に作成していきましょう。

4月後半から面接を受けられるようにする

内閣府の調査「内閣府 学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査結果」によると、4月までに約9割の学生が最初の面接を受けているといわれています。

さらに、6月までに多くの学生が最初の内々定を獲得しているというデータもありますので、4月後半くらいから面接を継続的に受けられる状態を作っておけるかを目安にするといいかもしれません。

もちろん、4月以降でも面接や選考は続きますのでチャンスはありますが、最初の目安として考えておくといいでしょう。

エントリーを締め切った企業は二次募集を待ってみる

スケジュールの都合などでやむを得ずエントリーできなかった企業でも、念のため二次募集を待ってみてもよいでしょう。

内定を辞退する応募者や面接時の内容に虚偽があるなどの理由で欠員が生じ、割と早い段階で募集を再開するケースもあります。

就活と並行してエントリーできなかった企業の採用情報も細目にチェックして、チャンスを逃さないようにしましょう。

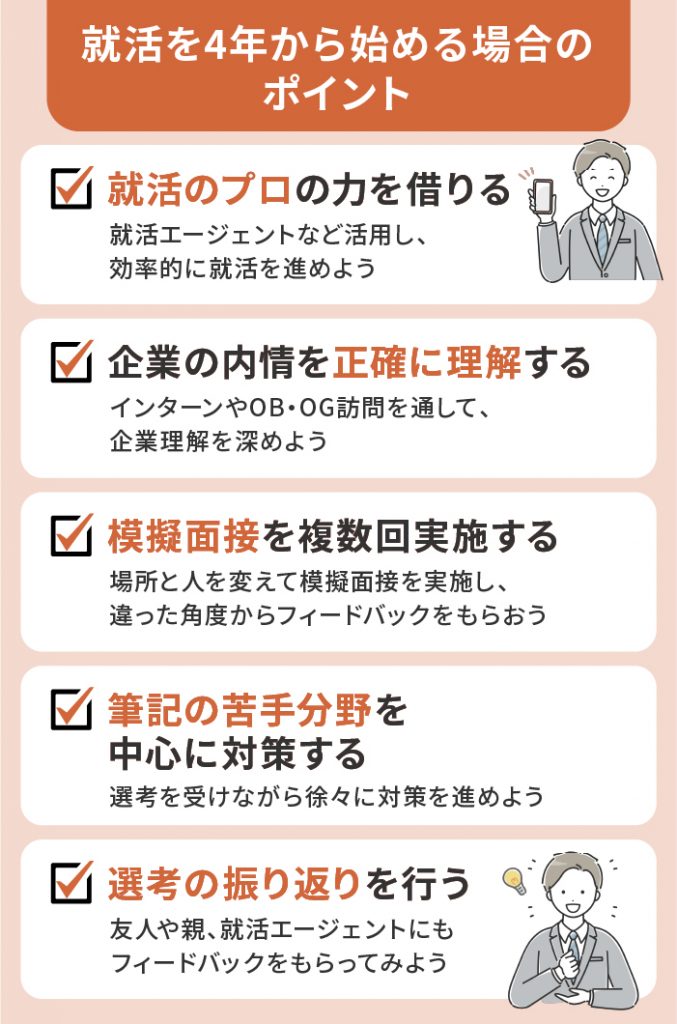

就活を4年から始める場合のポイント

就活を4年から始める場合は、スピード感を大切にしましょう。

応募できる企業の選択肢が多いうちに、スケジュールに無理が出ない範囲で1社でも多くエントリーしていく気持ちが大切です。

就活全般においてスピード感を意識しつつ、選考対策の質も担保できるように、就活を4年から始める場合のポイントを確認していきましょう。

就活のプロをの力を借りる

4年から就活を始める場合は、就活エージェントなどプロの力を借りて正しいやり方で効率よく進めるのが内定獲得までの近道かもしれません。

プロによる他己分析を受ければ、認識していなかった自身の強みを発見でき、自分本位ではなく企業側の視点に立った就活の軸を定められるメリットもあります。

プロの支援を上手く活用すれば、自分の強みをいかして長く勤務でき、かつ採用される可能性が高い企業をスムーズに見つけられるようになるでしょう。

インターンやOB・OG訪問をして企業の内情を正確に理解する

4年から就活を始める場合は既に締め切っている場合もあるかもしれませんが、もし実施していれば積極的に参加しましょう。

直接企業に足を運ぶことで、公式サイトや資料からは得られない職場の雰囲気や仕事内容など生の情報を仕入れられます。

新卒の面接では未経験の仕事について自分の考えを述べる機会も多くありますが、どうしても回答が抽象的になってしまう場合もあります。

その点、インターンやOB・OG訪問を通して業務全般について深く理解していれば、仕事のやりがいや入社後の目標を具体的に言語化できるようになるでしょう。

模擬面接を場所と人を変えて複数回実施する

意外に模擬面接をしてから選考に臨んでいる就活生は少ないので、実施するだけでも差別化につながる場合もあります。

模擬面接はいつも同じ場所で実施するのではなく、本番の緊張感を再現できるように時間・場所・面接役を変えて繰り返し実施するのも有効です。

例えば、大学のキャリアセンターだけで実施するのではなく、日時を変えて就活エージェントやジョブカフェなどに依頼してもよいでしょう。

場慣れできるだけでなく、毎回違った角度からフィードバックをもらえるので、面接力向上に直結する可能性があります。

選考と並行して筆記の苦手分野を中心に対策する

筆記試験も採否の判断材料になるので、選考と同時進行で対策を進めるようにしましょう。

注意したいのは、時間が無いのに完璧に仕上げようとしないことです。

あくまでも選考で重視されるのは面接なので、敢えて得意な分野まで手をつける必要はありません。

選考を受けながら徐々に対策を進めていけばよいので、最初は苦手な分野を中心に学習して合格点を取れればよいぐらいの気持ちで臨みましょう。

できるだけ多くの企業と接点を持つ努力をする

新卒は選考回数が多いので、1社受けるにもそれなりに時間を費やします。

そのため4年から就活を始めると、あまり多くの企業と接点を持てずに活動を終えてしまう場合もあるでしょう。

しかし、多くの企業と接点を持った方が、自分に合った職場が見つかる可能性が上がるので、就活を効率的に進める必要があります。

企業との接点を増やすことにつながる就活を効率化する方法として、例えば1Day選考会があります。

1Day選考会とは、書類選考から最終面接まで通常は数か月かけて実施する選考を、わずか1日で行う取り組みです。

1日で選考を終えられるメリットは大きいので参加を検討してみるといいかもしれません。

選考の振り返りを行う

選考後に振り返りと反省を行わず就活を継続しても、状況が好転する兆しは見えづらいでしょう。

就活が一向に上手くいかない時は、企業とのやりとりで自分では気付けていない修正すべきポイントがあるはずです。

どうしても就活における課題や問題点が見えてこなければ、就活エージェントなどのプロをはじめ、友人や親など身近な人も含め周りに助言を求めましょう。

可能であれば、面接で企業側からの質問に対し普段どういった流れで回答しているのか、相談に乗ってくれる人の前でロールプレイングしてみてもよいでしょう。

実際の面接を想定できるので、回答方法の問題点や自己分析・企業研究の詰めの甘さなど修正ポイントを明確にできる可能性があります。

就活を4年から始めるならOfferBox

OfferBox(オファーボックス)は登録したプロフィールに興味を持った企業からオファーが届く新卒専用の逆求人型就活サービスです。

プロフィール画面を経由してはじめてオファーを送れる仕組みのため、本当に興味や魅力を感じた企業からオファーが届くのが特徴です。

就活を4年から始めるならスピード感を意識することが大切です。

就活を4年から始める場合でもそうでない場合でも、就活をより効率化し、ミスマッチがない就職を実現させる手段として、OfferBoxの活用をご検討ください!