就活は「いつから始めるか」「どのように進めるか」を把握しておくことが、成功への第一歩です。しかし、何から始めればいいのかわからない学生も多いでしょう。

そこで本記事では、最新の就活スケジュールや企業別選考の特徴、効率的に準備を進める方法を解説します。内定獲得までに押さえておきたいポイントや便利なツールも紹介し、就活をスムーズに進めるための全体像をわかりやすく整理しているので、ぜひ参考にしてください。

OfferBoxは、就活生の約23万人(※1)に利用されているオファー型就活サービスです。あなたのプロフィールや自己PRに興味を持った企業から、本選考やインターンシップのオファーが直接もらえる仕組みなので、自分に合った企業を効率的に見つけられます。

累計登録企業数も約21,089社(※2)と豊富であり、完全無料で利用できるため、ぜひご活用ください。

(※1) OfferBox 2026年卒利用実績データより(2025年8月時点)

(※2)当社アカウントを開設した累計企業数で、直近で利用していない企業含む(2025年7月時点)

目次

就活はいつから始めるべき?

就職活動の開始時期は年々早まっていますが、遅くとも大学3年生の春(4月〜6月頃)には準備を始めるようにしましょう。

理由としては、夏休みに開催されるサマーインターンシップが、事実上の選考のスタートラインとなっているためです。サマーインターンシップのエントリーシートの提出や、選考が春から始まるため、それに合わせて企業研究や自己分析などの対策を進める必要があります。

ただし、外資系企業や一部のベンチャー企業は、さらに早い段階で採用選考が進みます。これらの企業を本気で目指すのであれば、業界研究や長期インターンシップへの参加などは、大学1〜2年生のうちから始めたほうがいいでしょう。

【27卒・28卒】就活はいつから?スケジュールを紹介

企業によって実際のスケジュール詳細は異なりますが、政府としては選考活動は大学4年生の6月以降、内定は10月以降と定めています。ただし、ルールの拘束力が弱く、それ以前に内々定という形で合格通知が出されるケースも多いです。

外資系やベンチャーを中心に大学3年生のうちに内定が出されるケースもあるため、早めに自己分析や業界研究を始め、準備を進めていきましょう。

27卒・28卒の就活スケジュールは例年と変化はある?

27卒・28卒どちらも、就活スケジュールの基本的な流れは例年と変わりませんが、説明会やインターンシップ、特別選考などは年々早まっている傾向にあります。

25卒からは2週間以上のインターンシップに参加、かつ専門性が高いと判断された学生に限り、選考が3月から可能という政府のルールが追加されました。政府も就活の早期化に順応してルールを見直す動きもあるため、27卒・28卒においても早いうちからスケジュールをチェックし、準備を始めましょう。

就活の早期化が強まり、インターンシップの参加が当たり前に

先述の通り、就活の早期化は年々強まり、本選考より前にインターンシップを開催している企業の割合も増え続けています。

インターンシップに参加しなければ内定が出ないわけではありませんが、実際に働く社員とコミュニケーションを取れる絶好の機会です。26卒のインターンシップ参加率は、3月時点で約8割※でした。業界や職場について生の声を聞けたり、事業や業務内容を肌で感じられたりするため、積極的に参加しましょう。

「やりたい仕事がわからない」という学生も、インターンシップに参加することで目指すべき業界や業種選びの参考になります。

※出典:就職みらい研究所「【2026年卒 就職活動TOPIC】インターンシップ等のキャリア形成支援プログラムへの参加状況 (3月時点)」

また、インターンシップに参加した学生のみが対象となる早期選考ルートが用意されていたり、本選考で優遇措置が取られていたりする企業もあります。早くから情報をキャッチアップし、乗り遅れないようにしましょう。

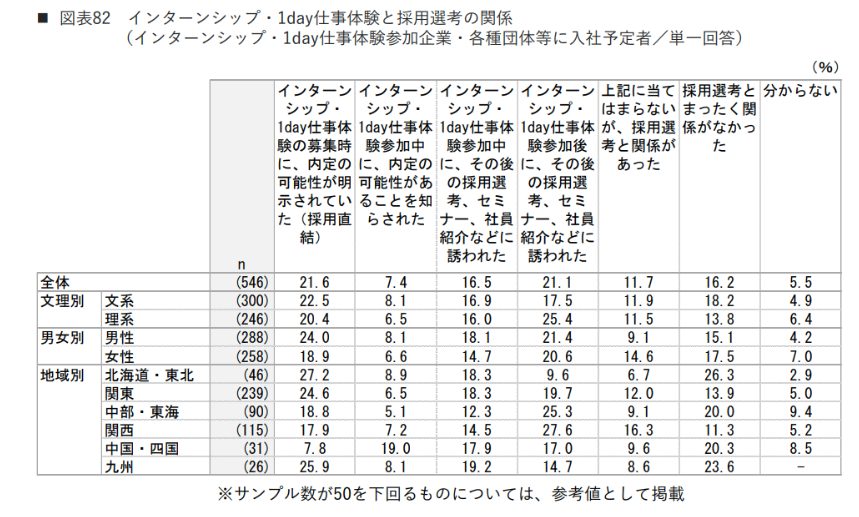

実際、就職みらい研究所の調査によると、インターンシップに参加した24卒の学生の半数以上が、インターンシップに参加したことで採用選考やセミナーなどにつながったことが明らかになっています。

続いて、参考として就活を経験した先輩の声を確認してみましょう。

就活の時期になってから、自分は何をしたいのかを調べるのは遅い。あらかじめインターンに行っておいて業種を絞っておくといい。 また、大学2、3年生は時間があるので、じっくり自分のやりたいことを探せます。しかし、4年生の就活の時期にやりたいことも決まっていないと、妥協しがちになる。さらに、就活のときの企業説明会では、会社はいい面しか見せない。 本当の業務内容や就業時間などはインターンに行ってみないと経験できない。そのため、インターンに行かずに会社を決めてしまうと「思っていた仕事と違う」という気持ちになり、仕事を辞めてしまう人も多い。 今大学生の人は、早いうちにできるだけたくさんインターンに行って、自分に合った仕事を見つけよう!

「もっとインターンシップに行けばよかった」と後悔しているツイートです。ポイントは以下の4つです。

- 2〜3年生の時期はやりたいことを考えられる時間がある

- 4年生になると時間がなく就職先を妥協しやすくなる

- 企業説明会だけで判断すると入社後のギャップで後悔する

- 多くのインターンシップに参加し実際の職場に触れたほうが自分に合った企業を見つけられる

以上のように、インターンシップで得られるものは多く、4年生になってから就活を始めると後悔する可能性があります。

さまざまな企業と出会い、自身のやりたいことや興味のあることを見つけ、納得のいく就職活動とするためにも、早めに就活をスタートさせましょう。

インターンはいつから参加するべきかについては、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひあわせてご覧ください。

新型コロナウイルスを機に、対面・オンライン双方を活用した就活が主流に

新型コロナウイルスが流行し始めた2020年頃には、スケジュールの遅延や採用自体を中止する企業もありました。

そこからコロナウイルスが落ち着き、就職みらい研究所の調査では、24年卒で企業が面接を行った形態は「対面94.1%」と、対面面接実施企業が増加しています。一方、Web面接も「69.3%」で、オンライン説明会や面接の風潮は残っており、以前よりも効率的に就職活動ができるようになったと言えます。

今後もオンライン・対面の両方を利用する企業の選考に、参加する機会があるでしょう。企業の採用活動スケジュールをあらかじめチェックし、とくに対面では移動時間を考慮して、学業や課外活動とバランスを取れるよう備えておきましょう。

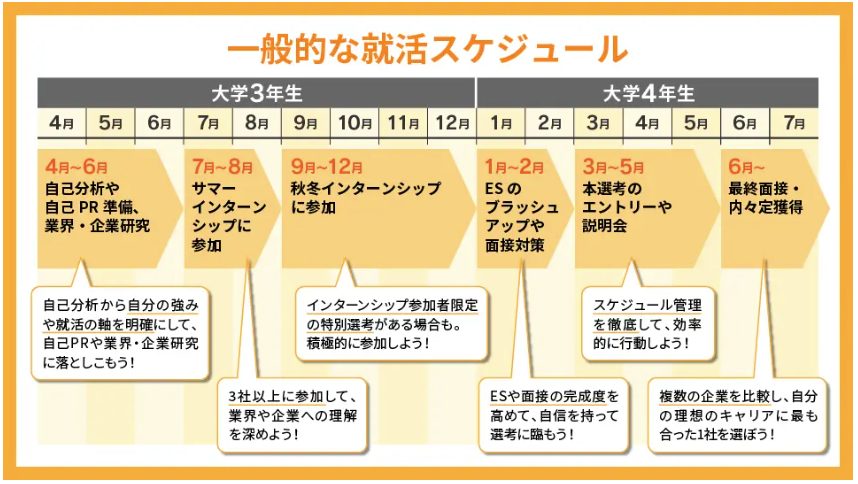

【27卒・28卒】一般的な就活スケジュール

ここからは、27卒・28卒の就職活動の一般的なスケジュールを解説します。就活を成功させるためには、大学生活の中で計画的に進めることが大切です。

- 【大学3年生4月〜】自己分析やガクチカ準備、業界・企業研究を進める

- 【大学3年生7月〜】サマーインターンシップに参加

- 【大学3年生9月〜】秋冬インターンシップ参加・エントリーシートのブラッシュアップや面接対策

- 【大学3年生3月〜】本選考のエントリーや説明会開始

- 【大学4年生6月〜】最終面接・内々定獲得

※就職活動は年々早期化しているため、目安のスケジュールになります。

【大学3年生4月〜】自己分析やガクチカ準備、業界・企業研究を進める

大学3年生の春は、就活の土台を作る重要な時期です。この段階では、まず自己分析に取り組み、自分の強みや就活の軸を明確にしましょう。とくに「ガクチカ」(学生時代に力を入れたこと)は面接やES(エントリーシート)で聞かれる可能性が高いため、早めに準備を進めることが重要です。

自己分析のやり方がわからない場合は、OfferBoxの自己分析ツール「AnalyzeU+」を活用してみてください。設問に回答すると約100万人のデータにもとづいて、客観的なあなたの強みを診断できます。また、結果は28項目で表示されるほか、あなたの役割志向を8つの動物タイプの中から知ることが可能です。

OfferBoxに登録すると無料で使えるので、ぜひご活用ください。

>>「OfferBox」に登録してAnalyzeU+で自己分析

【大学3年生7月〜】サマーインターンシップに参加

大学3年生の夏は、サマーインターンシップへの参加を通じて、業界や企業への理解を深める時期です。インターンシップは7月〜8月の間がもっとも多くの企業が実施しており、会社説明会がメインとなる半日〜1日のオープン・カンパニーだけでなく、グループワークなどを中心2日〜2週間で行う汎用的能力・専門活用型インターンシップや高度専門型インターンシップなどの実践的な内容も開催されます。

インターンシップに参加することで業界や企業に対する理解が深まり、自分に合った企業を見つけやすくなるため、5社以上は参加するといいでしょう。インターンシップを通じて得た経験や学びは、その後の面接やESでのアピール材料にもなります。早期選考につながる場合もあるため、しっかりと準備して挑みましょう。

以下の記事では、サマーインターンシップの開始時期について解説しています。参加するメリットや探し方についても詳しく解説しているので、ぜひあわせてご覧ください。

【大学3年生9月〜】秋冬インターンシップ参加・エントリーシートのブラッシュアップや面接対策

秋から冬にかけての時期は、秋冬インターンシップへの参加がメインとなります。本選考を見据えたプログラムが多く、企業にアピールするチャンスです。インターンシップ参加者限定の特別選考が設けられているケースもあります。志望企業がインターンシップを開催している場合は、積極的に応募するといいでしょう。

また、この時期にはES(エントリーシート)の完成度を高める作業も欠かせません。企業の求める人物像に合わせて内容をブラッシュアップし、説得力のある文章に仕上げていきましょう。面接対策にも力を入れ、模擬面接や自己PRの練習を重ねることで、自信を持って選考に臨める準備を整えていくことが大切です。

エントリーシートを書くのが苦手な方は、対策方法を解説している以下の記事もチェックしてみてください。

【大学3年生3月〜】本選考のエントリーや説明会開始

大学3年生の3月になると、いよいよ本選考がスタートします。この時期は企業が採用広報を開始し、エントリーや会社説明会が本格化するため、スケジュール管理が大切です。

会社説明会では、企業の採用担当者や現場社員と直接話す機会を活用しましょう。事前に質問内容を準備しておくことで、企業への理解がより深まり、選考でのアピールポイントも明確になります。この時期の行動が内定獲得に大きく影響する可能性が高いため、集中して取り組みましょう。

会社説明会については、以下の記事で詳しく解説しています。説明会に参加するメリット・デメリットについて紹介しているので、あわせてご確認ください。

【大学4年生6月〜】最終面接・内々定獲得

6月になると最終面接が行われ、内々定を獲得する学生が増え始めます。この時期は最終選考に向けた準備が重要です。企業ごとの面接形式を把握し、自分の志望理由や自己PRを具体的に説明できるように練習しましょう。

また、内々定を得た場合でも、就活を終了するかどうかは慎重に検討する必要があります。複数の企業を比較し、自分の理想のキャリアにもっとも合った1社を選びましょう。

以下の記事では、最終面接で聞かれることや心構えについて解説しているので、ぜひあわせてご覧ください。

【企業別】就活の選考スケジュール

就活の選考スケジュールは、以下のように大きくわけて3つの企業種類で異なります。

- 経団連に加盟している日系企業

- 経団連に非加盟の日系企業・中小ベンチャー企業

- 外資系企業

これまで経団連によって「説明会の解禁時期」や「面接などの採用選考の解禁」などのスケジュールにルールが設けられていました。2018年10月に、経団連は2021年春入社以降の就活に関連するルールを撤廃しましたが、学業への影響を考慮し政府が新たなルールづくりを行っています。

しかし、現時点では、経団連が設けたルールが基本形ではあるものの、強制力が弱いのが現状です。

経団連非加盟の企業や外資系企業などはもちろん、経団連に加盟している日系企業でも基本スケジュールに縛られず、早期に採用選考を行うケースが増えてきています。25卒以降、内定に直結するインターンシップの開催が、正式に認められるようになった背景もあるでしょう。

ここでは、経団連に加盟している日系企業、経団連に非加盟の日系企業・中小ベンチャー企業、外資系企業それぞれの就職活動選考スケジュール例を紹介します。

経団連に加盟している日系企業

経団連の公式サイトによると、経団連に加盟している企業は2025年4月時点で1,574社あります。以下は経団連に加盟している大手日系企業の採用スケジュール例です。

【大学3年生】

4月〜:インターンシップ情報公開開始

7月〜:夏期インターンシップ開催

【大学4年生】

3月〜:企業の広報活動が解禁、個別説明会が開催

6月〜:選考解禁

10月〜:内定出し

経団連に加盟している日系企業は、大企業が多いのが特徴で、主な加盟企業は以下のとおりです。

- 三菱商事

- 伊藤忠商事

- キリンホールディングス

- 旭化成

- 三菱UFJ銀行

- みずほ銀行

- 京セラ

- KDDI

基本的に、経団連加盟の日系企業は合同・単独会社説明会は3月1日スタートとなります。ただ、エントリーシートの提出については縛りがないため、このタイミングよりも早く受け付けている企業もあります。

また先述のとおり経団連に加盟している企業のすべてが、政府の設けたルールに沿って採用選考を行っているわけではありません。

企業ごとにスケジュールは異なるため、興味のある企業の選考フローは早めに確認しておきましょう。

経団連に非加盟の日系企業・中小ベンチャー企業

経団連に加入していない、日系企業や中小ベンチャー企業の就職活動スケジュール例は、以下のとおりです。

【大学3年生】

4月~:インターンシップ情報公開開始

7月〜:夏期インターンシップ開催

10月〜:秋期インターンシップ開催、早期エントリー・選考開始、随時内定出し

翌1月~:冬期インターンシップ開催

翌3月〜:一般エントリー・選考開始、随時内定出し

※企業によっては選考あり

【大学4年生】

4月~:引き続き選考、内定出し

経団連に非加盟の日系企業・中小ベンチャー企業は、早いタイミングで採用選考を開始し内定も早く出す傾向にあるのが特徴です。経団連加入企業が会社説明会を開始するタイミングで、すでに内定者を次々に出していきます。

これらの企業は就活ルールの縛りが一切ないため、早いタイミングで内定を出すことで自社に合った学生を多く確保するようにしています。経団連に非加盟の日系企業・中小ベンチャー企業は、主に以下のとおりです。

- 楽天

- サイバーエージェント

- グリー

- mixi

- SBIホールディングス

経団連に非加盟の日系企業・中小ベンチャー企業は、上記のようにメガベンチャーと呼ばれている企業も多く含まれています。

また中小企業では、大手企業の採用選考が一段落したタイミングなど、スケジュールを柔軟に調整し、採用選考を受け付ける企業も少なくありません。

外資系企業

外資系企業の就職活動スケジュールは、以下のとおりです。

【大学3年生】

2・3月~:インターンシップ選考

7月~:インターンシップ

10月:選考開始、随時内定出し

外資系企業は、大学3年生の年越し前の早いタイミングで内定を出すのが特徴です。自社に合った学生を確保するために、10〜11月という早いタイミングで採用選考を開始します。

就活の開始が遅くなると採用試験を受けることすらできなくなる可能性があるため、外資系への就職を目指すなら早めに行動しましょう。外資系企業には、以下のように人気企業が名を連ねています。

- マッキンゼー・アンド・カンパニー

- ボストン・コンサルティング・グループ

- ゴールドマン・サックス

- J.P.モルガン

- アクセンチュア

- P&G

外資系には、上記のような世界的に有名な企業も多いのが特徴です。また、一部のマスコミ業界の企業でも、大学3年生時の早いタイミングで採用選考・内定出しが行われています。

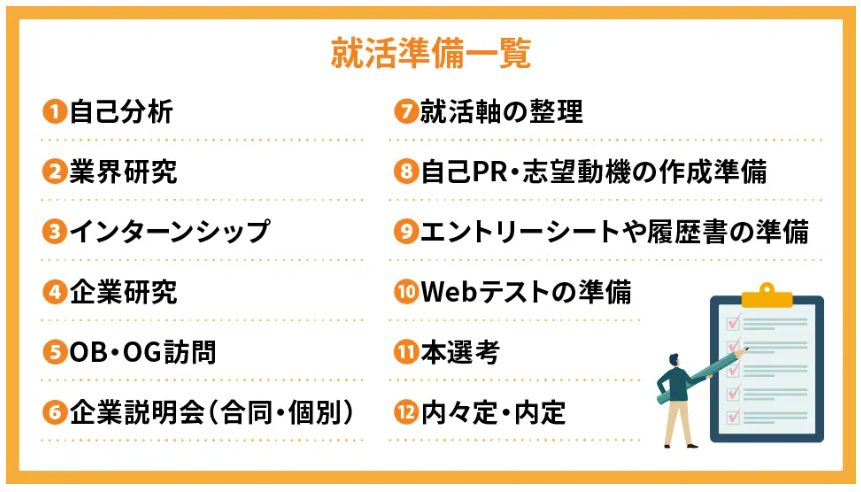

27卒・28卒がすべき就活準備

就活の大まかな流れは以下の通りです。就活スケジュールを立てるのが難しいと考えている場合には、こちらを参考にまずは準備を進めてみましょう。

1. 自己分析

まずは、自己分析をしましょう。自己分析とは、自分の強みや弱みといった特徴を知るために、これまでの経験から価値観を整理することです。

これまでどのような経験をし、そのときの感情はどうだったのかを振り返ることで、自分の価値観に気づけます。

経験した物事に対して今までどのような行動を取ってきたのか、興味を持ったことは何だったかなどを振り返れば「自分の強みや弱み」「何が合っているのか」など、価値観を知るきっかけになるでしょう。

就活では、履歴書や面接で自己PR・志望動機を問われます。自己分析ができていれば、スムーズに答えられるようになるでしょう。

2. 業界研究

続いて業界研究をします。業界研究とは、自分の志望業界を決めるために、さまざまな業界について調べることです。

きっかけは「先輩が就職した」「親戚が働いている」「TVで知った」など些細なことでも構いません。まずは興味のある業界について調べてみましょう。

ただ、一つ危険なのは、自分の知っている業界だけを調べることです。就活を始める段階では、知らない業界がたくさんあります。その中に自分に合っている業界がある可能性も高いので、まずは選り好みせず、さまざまな業界を比較することをおすすめします。

最初は、業界研究本を使うのがおすすめです。こちらの記事も参考にしてみてください。

3. インターンシップ

志望業界がある程度絞れたら、インターンシップに参加してみましょう。先述したとおり、インターンシップ参加への重要性が高まりつつあります。

インターンシップに参加することで、その業界の概要や業務内容、企業の特徴や強みについて知れるほか、選考を兼ねているケースもあります。中には、インターンシップ経由でしか採用を行っていない企業もあるため、機会を逃さないように積極的に参加しましょう。

インターンシップに参加しても興味が持てなかった場合も、自分に合わない業界や企業がわかったという意味で前進です。さらなる業界研究や企業研究に役立てましょう。

インターンシップの種類や探し方については、以下の記事をぜひ参考にしてみてください。

4. 企業研究

インターンシップで業界や業務について理解が深まったら、企業研究をしましょう。

企業研究をする際におすすめの方法が、業界内の競合他社と2社間で比較する方法です。調べたい企業の企業HPだけを調べていても、なかなかその企業の本質は見えてきません。

そこで、2社間で比較することで、2つの企業の違いが明確になってきます。その違いの中に、企業の魅力や培ってきたものが見いだせる可能性があります。

企業研究のやり方を詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

5. OB・OG訪問

社会人から話を聞いて、自分が働くイメージを持ちましょう。

自分が働いているイメージができないと、自分が目指すべき業界や企業もイメージできません。実際に社会人として経験のある人から話を聞けば、社会人として働く自分をイメージできるでしょう。

インターンシップに参加すれば、社会人から話を聞く機会を作れます。会社説明会やOB・OG訪問なども活用しましょう。

また、就活を進めるうえで不安なのが、就活に対する経験不足です。その場合も、年の近い社会人からアドバイスをもらえる可能性があります。

OB・OG訪問の探し方や流れは、こちらの記事も参考にしてみてください。

6. 企業説明会(合同・個別)

ここからは、主に採用情報が解禁となった後の流れです。大半の企業では、説明会に参加後、選考に参加することが可能です。

また、企業説明会には「合同企業説明会」と「個別企業説明会」があります。

合同企業説明会は複数の企業が一堂に会するもので、さまざまな企業の説明を聞けます。こちらは、まだ志望業界が固まっていない人にもおすすめです。

個別企業説明会は、1社で開く説明会です。合同企業説明会よりも説明時間が長いため、より詳細な内容を聞けます。

企業説明会では、積極的に質問することで、アピールにつながることもあります。以下の記事で質問集やマナーを確認してみてください。

7. 就活の軸を整理

企業説明会やインターンシップに参加した後は、選考に進む前に自分の就活の軸を整理してみましょう。自分の就活の軸を明確にして、それに合った企業を選べば、入社後に感じるギャップを最小限に抑えられます。

また、就活の軸を考えることで、自分の方向性を絞り、効率的に就職活動を進められるメリットもあります。

就活の軸を整理する際は、まずはこれまでに見た企業の中で、興味のある企業をランダムに2社選びましょう。そして「こちらのほうがいいな」と感じる企業を選ぶことを繰り返し、最後に選んだ企業群それぞれの特徴を調べます。

そうすることで「若手の意見が通りやすい風土が好きなんだ」「案外、業界にはこだわっていないのかも」など、自分が大切にしている無意識の軸に近づいていけるでしょう。

以下の記事では、就活の軸の例を一覧で紹介しているので、ぜひあわせてご覧ください。

8. 自己PR・志望動機の作成準備

企業選考が開始される前の段階で、自己PRと志望動機を作成することになります。(インターンシップに参加される方はその段階で実施することもあります)

自己PRとは、自分の経験や価値観から、自分の強みが将来どのように企業で活かせるかを述べる文章です。これを書くことで、効果的に自分をアピールできます。

志望動機は、なぜその業界や会社を志望したかを述べる文章です。これまでの経験や価値観からなぜこの業界、この会社を選択したのかを論理的に説明できると、説得力ある志望動機を作成できます。

自己PRについて詳しく知りたい方は、ぜひ以下の記事もあわせて参考にしてみてください。

9. エントリーシートや履歴書の準備

自己PRや志望動機の準備が終了したら、エントリーシートや履歴書の準備を始めます。エントリーシートや履歴書も、就活においては重要な書類です。

なぜなら、エントリーシートや履歴書は、書類選考の際の判断材料となります。自分を効果的にアピールし、面接の場面で相手に聞いて欲しいことを上手に盛り込むことが大切です。

エントリーシートの書き方に迷う場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。

10. Webテストの準備

書類の準備が終わったら、Webテスト(筆記試験)の準備をします。Webテストでは、エントリーシートや履歴書から判断できない数的処理能力や言語能力、適性や性格などを判断します。大手企業はもちろん、中小企業でもWebテストを導入している企業は多いです。

Webテストで合格基準を超えないと、次の選考に進めない可能性があります。そのため、早い段階からWebテストの準備をすることが大切です。

Webテストの種類や勉強方法について知りたい方は、以下の記事もあわせてチェックしてみてください。

11. 本選考

企業説明会に参加すると、企業の本選考に進めるようになります。

企業の選考は、エントリーシートによる書類選考、グループディスカッション、面接などを行うのが一般的です。多くの場合、書類選考→グループ選考→個人選考という順番に進んでいきます。

選考が進めば進むほど、深い自己理解・企業理解が求められます。選考を受ける中でも、自己分析や企業研究を進めて、自分の志望企業を絞って入社する企業を選びましょう。

自分の実力がわからないという人は、実際に採用選考を受けてみるのもいいでしょう。経団連に加盟していない中小企業では、選考スケジュールを設けていないケースも少なくありません。面接を受けてみて、どのように評価されるのか客観的に自分を知れる機会になるでしょう。

また、実際の面接には緊張感があるため、模擬面接では体感できない雰囲気で面接を受けられます。

12. 内々定・内定

企業選考が終わり、採用が決まった段階で内々定・内定が出されます。しかし、内々定・内定が出たからといって安心してはいけません。内定後に、企業から書類の提出を求められたり、課題を出されたりすることもあります。これらを未提出にしたり、卒業に必要な単位が取れずに留年したりすると、内定が取り消されてしまいます。

求められた書類の提出期限は厳守し、きちんと卒業できるよう単位取得にも注意しましょう。

就活が始まる前にしておきたい必須準備

就活が始まる前には、以下3点の準備を進めていきましょう。

- 社会人としての基本マナーを身につける

- 身だしなみを整える

- 証明写真を用意する

社会人としての基本マナーを身につける

就活ではスキルや経験だけでなく、社会人としての基本的なマナーも評価対象になります。書類の書き方・挨拶の仕方・表情や話し方など、企業は細部まで見ています。

マナーは一朝一夕で身につくものではなく、日常的に意識して行動することが重要です。自分では気づきにくいクセや不足もあるため、友達や家族に指摘してもらうのも効果的です。

また、会社説明会で周囲の学生を観察するのもいい学びになります。普段から正しい知識を吸収し、実践を積み重ねることで、本番で自然な好印象を与えられるよう準備しておきましょう。

就活を進める中では、メールでやり取りすることも多くあります。ビジネスの場面にふさわしい文章の作り方について知りたい方は、以下の記事もあわせて参考にしてください。

身だしなみを整える

身だしなみは、就活において第一印象を大きく左右する要素です。清潔感のあるスーツや靴、整えられた髪型は、それだけで信頼感を与えられます。反対に、シワのあるスーツや乱れた髪型はマイナス評価につながるため、注意が必要です。

スーツは濃紺や黒、グレーが基本で、ネクタイやバッグもシンプルで実用的なものを選びましょう。革靴を磨いておく、過度なアクセサリーを控えるなど、細部まで気を配ることが大切です。基本のルールを守り、安心感を与える装いを心がけましょう。

証明写真を用意する

エントリーシートに添付する証明写真は、唯一の「書類以外の視覚情報」であり、採用担当者に与える印象を大きく左右します。スピード写真よりも、写真館やスタジオでプロに依頼するほうが好ましいです。

撮影時は軽くあごを引いてまっすぐ前を見据え、口角を上げた自然な笑顔を意識しましょう。服装はスーツが基本で、髪型は清潔感のある状態に整えて臨むことが大切です。サイズは通常4cm×3cmで、普段メガネをかけている人は着用して撮影するのが無難です。

本人らしさと清潔感を兼ね備えた写真を準備することで、安心感と誠実さを伝えられます。

就活スケジュールのおすすめの管理方法

就活を進めて複数の企業を受けると、必要になるのがスケジュール管理・進捗管理です。ここでは、1つのおすすめの管理方法を紹介します。

Googleカレンダー

アプリやWebツールを使ったスケジュール管理は「Googleカレンダー」がおすすめです。PCとスマホアプリで連携して、スケジュールを一元管理できるため、スケジュールの重複を避けられます。

利用するにはGoogleアカウントの作成が必要です。Googleアカウントを作成する際に「Gmailアドレス」を取得できるため、これらを就活用のメールアドレスとして使いましょう。私用のメールと混ざって、重要な連絡を見逃してしまうことを避けられます。

就活を始める際には、就活用Googleアカウントを作成して、Googleカレンダーでスケジュール管理するのがおすすめです。

就活を成功させるポイント

就活を成功させるためには、スケジュールを把握しておくだけでは不十分です。以下4つのポイントを押さえて就活を進めましょう。

- 少し早めに就活を進めておく

- 就職したい職種に必要なスキルを身につける

- インターンシップに積極的に参加する

- 便利な就活ツールを活用する

少し早めに就活を進めておく

就活は解禁時期が決まっていますが、実際には早めに動き出した学生ほど余裕を持って準備を進められます。自己分析や業界研究は時間をかけるほど精度が高まり、志望動機や自己PRの説得力も増します。

さらに、早期選考やインターン経由で採用を行う企業も多いため、準備が整っていればチャンスを逃さず挑戦可能です。慌てて書類を仕上げたり面接に臨んだりすると、自分の強みを十分に伝えられないこともあります。計画的に少し早めに行動することが、就活をさせる大きな鍵となります。

就職したい職種に必要なスキルを身につける

志望する業界や職種によって、求められるスキルは異なるため、必要なスキルを身につけましょう。たとえば営業職ならコミュニケーション力や提案力、IT業界ならプログラミングやデータ分析の基礎知識などが必要とされます。

学生のうちから、長期インターンシップや資格取得で必要なスキルを意識して学んでおくと、面接でのアピール材料にもなり、採用担当者に「即戦力として活躍できそう」という印象を与えられるでしょう。

また、資格取得や学外活動を通じてスキルを可視化すれば、履歴書やESにも具体的に記載できます。目指す職種を明確にし、必要なスキルを逆算して身につけましょう。

インターンシップに積極的に参加する

インターンシップは、実際の仕事を体験しながら業界理解を深められる貴重な機会です。企業の雰囲気や働き方を知ることで、自分に合った職場を見極めやすくなります。

また、インターン参加は企業への志望度の高さを示すアピールにもなり、選考で有利に働くケースもあります。短期だけでなく、長期インターンに挑戦すれば実務経験を積めるため、就活だけでなく入社後の働き方にも活きてくるでしょう。

さらに、社員との交流を通じて就活のアドバイスを得たり、人脈を広げたりできるのも大きなメリットです。積極的に参加し、経験を自分の強みに変えましょう。

便利な就活ツールを活用する

近年の就活では、オファー型就活サービスや適性診断ツール、企業口コミサイトなど、多くの便利なサービスが提供されています。これらをうまく使えば、自己分析や企業研究の効率が上がります。

たとえばオファー型就活サービスなら、自分に関心を持つ企業を知ると同時に評価ポイントを把握でき、自己PRの参考にもなるでしょう。適性診断は自分の強みを客観的に見つける手助けとなり、企業口コミサイトでは社風や働き方を知ることが可能です。

便利なツールを活用することで、短時間で質の高い準備ができ、就活全体を有利に進められるでしょう。

まずはオファー型就活サービスに登録しておくのがおすすめ

就活を始めるなら、早い段階でオファー型就活サービスに登録しておくことをおすすめします。オファー型就活サービスとは、プロフィールや自己PRなどを登録することで企業からオファーを受けられるサービスです。多くの企業が活用しているため、就活の幅を広げられます。

また、オファー型就活サービスは、企業から「スカウト」を受けるだけではありません。インターンシップや会社説明会、会社訪問やOB・OG訪問の紹介などの情報提供も行っているため、積極的に役立てましょう。

以下では、オファー型就活サービスに登録するメリットを紹介します。

オファー型就活サービスではやるべきことが同時に進められる

オファー型就活サービスは、企業からのオファーを受けられるだけでなく、就活に必要な準備を効率的に進められる点が大きな魅力です。

まず、プロフィールを作成する過程で自然と自己分析が深まり、自己PRの作成にも直結します。サービスによっては適性診断ツールが用意されており、質問に答えるだけで自分の強みや改善点を把握できるため、分析が苦手な学生でもスムーズに準備を進められます。

また、企業から届くスカウトメールには「どの経験やスキルを評価したのか」が明記されている場合があり、第三者から見た自分の価値を客観的に確認することも可能です。さらに、自分が想定していなかった業界や企業からのオファーを受け取ることで、視野を広げるチャンスにもつながります。

自己分析・評価確認・業界研究といった就活の基礎を同時並行に行えて、効率的かつ実践的に就活を進められるのです。

オンライン上でスカウトを受けられるOfferBoxへの登録がおすすめ

OfferBoxは、自分のプロフィールに興味を持った企業がオファーをくれる、新卒オファー型就活サイトです。

【学生がOfferBoxへの登録するメリット】

- オファー受信率が高い:プロフィールを80%以上充実させた場合のオファー受信率「93.6%」の実績

- 自己分析ツールが利用可能:自分の強みや弱みを把握できる

- 企業から探してくれる:プロフィールを確認した企業側からオファーをもらえる

- 多業界からオファーが届く:就職先の選択肢を広げられる

プロフィールを確認した企業側からオファーを受けられるため、入社後のミスマッチを防ぐことも期待できます。自分が考えてもいなかった業界からも連絡が来る可能性もあるため、選択肢も広がるでしょう。

就活を効率的に進めるためにも、OfferBoxに登録してみてください。

就活スケジュールに関するよくある質問

最後に、就活スケジュールに関するよくある質問を8つ紹介します。

- 理系学生の就活スケジュールは?

- 企業はいつまで採用活動をしている?

- 大学1年生・2年生の就活でやるべきことは?

- 大学3年生で就活を何もしていないのはまずい?

- 内定はいつまでに獲得するべき?

- 大学院生の就活はいつから?

- 短大生の就活はいつから?

- 専門学校生の就活はいつから?

理系学生の就活スケジュールは?

理系学生の就活は「学校推薦」「公募」の2種類にわけられるため、それぞれの概要とスケジュールを紹介します。

学校推薦で就活する場合

学校推薦とは、一定の学力を認められた学生が大学の推薦状を添えて応募する方法です。また教授推薦という、教授のコネクションによって企業に推薦してもらえるケースもあります。どちらも推薦を受けているため、一般的な応募よりも合格率は高い方法です。

学校推薦は大学3年生・院生1年生の2〜3月頃に受付開始、推薦制度の説明会を受けたのち学内選考を経て選抜され、選ばれれば学校から企業への推薦が行われます。ただ、年末から受付を開始する場合もあり、学校によってタイミングが異なるため、大学のキャリアセンターなどで確認をしましょう。

教授推薦のスケジュールは公表されていないのが一般的です。推薦を受けたいのであれば、教授に相談しましょう。

公募で就活する場合

公募の場合は、一般的な就活スケジュールと変わりません。

【大学3年生】

6月〜:インターンシップ開始

翌3月:企業の広報活動が解禁、個別説明会などが開催

翌3月:エントリーシートの受付開始

【大学4年生】

4月〜:面接等採用選考本格開始(随時内々定が出るケースもある)

6月〜:一斉に内々定出し

ベンチャー企業や外資系企業など、経団連加盟企業以外は、上記よりも早いタイミングで行われるのが一般的です。また、26卒から専門人材の選考開始時期が早まっている状況も踏まえると、早々に準備をしておくことが重要です。

タイミングによっては先述の学校推薦との調整が必要になるケースも出てくるので、早めから企業の選考スケジュールをチェックしておくといいでしょう。

理系学生の就活スケジュールについて、詳しくはこちらの記事で紹介しています。

企業はいつまで採用活動をしている?

就職活動が進むにつれて、周りの友人たちの採用が決まっていく中、自分だけ内定がもらえていないと不安に思ってしまうこともあるかもしれません。しかし、一部の企業では大学4年生の3月末まで採用活動をしているところや、通年で募集をかけているところもあります。

なかなか内定が出ないからといって諦めず、遅い時期まで採用している企業を積極的に探してみましょう。

大学1年生・2年生の就活でやるべきことは?

大学1年生・2年生の段階では、就活の具体的な準備というよりも、基礎となるスキルや経験を積むことが重要です。部活動やサークル、アルバイトを通じてリーダーシップやコミュニケーション能力を養うと、後々の就活でアピール材料になります。

また、幅広い業界や職種について調べ、社会で求められるスキルや知識を把握しておくと一歩リードできます。自己分析を行い、自分の興味のある分野を見つけることも大切です。興味が湧いた業界について深く学ぶために、長期インターンシップに挑戦するのもいいでしょう。

さらに、英語やプログラミングなど、社会で役立つスキルを身につける時間があります。余裕のあるうちに資格取得やスキルアップを進め、将来の選択肢を広げておくと、就活時に自信を持って臨めるでしょう。

大学3年生で就活を何もしていないのはまずい?

大学3年生でまだ就活準備を始めていない場合、不安に感じる人も多いですが、必ずしも「手遅れ」というわけではありません。

ただし、何もしていない状態で放置してしまうと、本格的な選考が始まる頃に慌てて準備することになります。自分の強みをうまく伝えられなかったり、志望先を十分に調べられなかったりするリスクがあるため、注意しましょう。

就活は自己分析や業界研究、エントリーシート作成など時間のかかる作業が多いため、早めに動き出すほど余裕を持って臨めます。今からでも少しずつ準備を始めれば十分巻き返せるため、まずは自己分析や企業研究など基本から取り組んでいきましょう。

大学3年生が感じやすい就活の不安や、その対処法については、以下の記事を参考にしてみてください。

内定はいつまでに獲得するべき?

一般的に、大学生の就活は3年生の3月に企業説明会が解禁され、4年生の6月頃から本格的に選考・内定が出始めます。経団連加盟企業では6月以降が目安とされていますが、外資系やベンチャー企業はそれより早く内定が出ることも少なくありません。

多くの学生が夏から秋にかけて内定を得ていますが、秋採用・冬採用を行う企業も存在するため、4年生の年末頃までに内定を獲得できれば安心でしょう。

ただし、卒業直前まで採用活動を続ける企業もあります。大切なのは「いつまでに」という期限に縛られるのではなく、自分の志望に合った企業を見極めつつ、早めに行動してチャンスを広げていくことです。

大学院生の就活はいつから?

大学院生の就活は、基本的に学部生と同じく「卒業の1年前の春(修士1年の4〜5月頃)」から本格化します。とくに研究との両立が求められる院生にとっては、早めに動き出すことで余裕を持って準備できるのが大きなメリットです。

ただし、入学直後は研究に意識が集中しやすく、就活を後回しにしてしまう人も少なくありません。そのため、修士課程に進学したらまずは就活サイトに登録し、情報収集を始めておくことが重要です。

就活の波に乗り遅れないためには「早めのスタート」が最大のポイントとなります。大学院生の就活事情をさらに知りたい方は、ぜひ以下の記事もあわせてご確認ください。

短大生の就活はいつから?

短大生の就活は、1年生の終わり頃から本格的に動き出す必要があります。とくに企業説明会が始まる1年生の2月前後には、準備を整えておきたいところです。

入学直後から自己分析や業界研究を始めておくと、短大ならではのタイトなスケジュールにも対応しやすくなります。1年生の6月からはインターンシップが始まり、早い企業では1年生の3月から選考がスタートします。

四大生と比べて就活に充てられる時間が少ないため、授業や実習と両立しながら、効率よく就職活動を進めていくことが成功のポイントです。

専門学校生の就活はいつから?

専門学校生の就活は、年制であれば「1年生の秋(9月頃)」から準備を始めるのが一般的です。学校によっては就職ガイダンスが開かれ、就活全体の流れや必要なスケジュールを知る機会が設けられます。

その後、春先(3月〜4月)に大手企業が会社説明会を実施し、続いて5月以降には中小企業の選考も本格化します。早い人では夏から秋にかけて内定を獲得し、年内には大半の学生が就職先を決定する流れです。

自己分析や業界研究を1年目の冬までに進めておけば、春からの説明会に迷わず対応できます。

まとめ

就職活動は年々早期化しており、とくに27卒・28卒世代は大学3年生の春から準備を始めることが成功に近づくポイントです。自己分析や業界研究を早めに進め、インターンシップや説明会を通して実際の職場に触れることで、自分に合った企業を見つけやすくなります。

また、限られた時間の中で効率的に動くためには、計画性が重要です。効率よく就活を進めたい方は、企業から直接オファーが届く逆求人サービス「OfferBox」をぜひ活用してみてください。