就活に自己分析が必要だと分かってはいても、自分を分析するのはなかなか難しいものです。自己分析をしたくても、どのように進めればいいか分からず困っている人もいるでしょう。

そこで本記事では、おすすめの自己分析シートを複数紹介します。自己分析シートに沿って情報を整理していけば、スムーズに自己分析が可能です。本記事で紹介する自己分析シートは無料でダウンロードできるため、ぜひ活用してみてください。

新卒逆求人サービス OfferBoxの自己分析ツール「AnalyzeU+」では、約100万人のデータに基づいて、客観的な自分の強みや弱み、社会で活かせる力を診断できます。

OfferBoxに登録していれば無料で診断できるので、ぜひご活用ください。

目次

自己分析シートとは?

過去の経験や出来事を振り返り、自分の強み・弱みや価値観、さらにはキャリアの方向性を明らかにするためにあるのが自己分析シートです。つまり、一貫性のある志望動機や自己PRを作成するための土台といえます。

自己分析では、例えば「自分は人見知りだから、こういう仕事は向かない」といった思い込みは捨てなければいけません。あくまでも、客観的に事実と出来事をもとに、そして素直な気持ちで自分の資質や性格的特徴を明らかにする必要があります。

その正しい自己分析を実現するために、自分史やモチベーショングラフをはじめとした、自己分析を行うための有効なフレームワークを集めたのが自己分析シートなのです。

自己分析シートを活用することで、より自己理解を深められ、就活の方向性を見つけやすくなるでしょう。自己分析シートの作成は必須ではありませんが、就活のスタートラインに立つ上でも利用したいところです。

就活で自己分析シートを使うメリット・おすすめな理由

前述した通り、自己分析は絶対的評価と相対的評価の2種類がありますが、どちらの方法でも自己分析シートを活用するのがおすすめです。自己分析シートの活用をおすすめする2つの理由を紹介します。

簡単かつ効率的に自己分析ができる

自己分析シートによって過去の経験や出来事、その時の感情を整理すると、自分の強みを簡単かつ効率的に発見できます。

頭の中では自分がどういった人間かイメージできていても、改めて自己分析シートにアウトプットする過程で、より鮮明に自分の能力や価値観を認識できるようになるためです。

短所も含めて自己分析がしっかりできていると、志望動機や自己分析にも説得感が生まれるだけではなく、現状を客観視でき自己成長できる人材と捉えられます。

ただし、志望職種・業界に敢えて寄せるような書き方をするなど、素直に書かないと正確な分析はできないので、その点は気を付けてください。

見落としていた視点に気付ける

自分で思っている以上に、自分のことは理解できているようで、できていないものです。完成した自己分析シートを見ると、より客観的に自分自身を見られるため、見落としていた視点に気付きやすくなります。

自分では認識していなかった自分に気付くことができれば、自分にとって本当に大切な軸を見つけたり、これまでにない選択肢に出会えたりする可能性もあるでしょう。

自分の考えを整理しやすい

自己分析シートを活用するメリットの一つは、自己分析の結果を文字に起こして言語化したり、図式化したりすることで自分の考えを整理しやすくなることです。

自分が歩んできた人生やその時の感情を目に見える形にすれば、頭だけでイメージするより全体を俯瞰しやすくなります。過去の出来事と感情との「共通点」を理解しやすくなるので、より自己理解が深まるでしょう。

「いつもイベント前にはマイナスな気持ちになっている」→プレッシャーに弱いのかもしれない。

「活発な性格だと思っていたのに、意外にコツコツした作業にもやりがいを持って取り組んでいる」

このように、自分の言動や気持ちの全体の傾向、新たな強み・弱みを明確にできます。

就活で使える無料の自己分析シート6選!テンプレートもご紹介

先に紹介した代表的な2つの方法で自己分析するための自己分析シートをご紹介します。Excelで手軽にできる分析方法なので、ぜひダウンロードして試してみてくださいね。

①自分史

自己分析の手法の一つに、過去から現在までの経験を一覧化した「自分史」を作成するというものがあります。

自分史を作成する際は、小学校入学前や中学1年生など、年代別に、自分の歴史を振り返っていきます。ぱっと思い出せたことは自分にとって、とても印象深い大きなできごとである可能性が高いです。

できごとを書き出し、時代ごとに何を考えていたかを追っていくことで、自分の特徴を確認しましょう。

自分史を記入できる、自己分析シートのテンプレートを用意したので、ぜひご活用ください!

手順1:活動と立ち位置を記入

Excel上で、小学校入学以前、小学校低学年など年代別に自分の歴史を振り返っていきます。まず、テンプレートのC列に年代ごとにしていた活動を、D列には組織の中での自分の立ち位置を記入します。

活動は所属した学校、部活、地域の活動、環境などを書き入れます。まずは、思い出せるものはなんでも列挙してみるとよいでしょう。

そして活動の中で、自分はどういうキャラクターで、どういう立ち位置だったのかを考えます。

リーダー的存在だったのか、中継ぎ役だったのか、周囲についていくタイプだったのかなど、思いつくだけ書き出してみてください。「お調子者」「サッカー少年」「一歩引いていた」のようなイメージです。言葉は選ばなくていいので、なるべくたくさん書き出してみましょう。

手順2

年代ごとにあったできごとをテンプレートのE列に列挙します。まとまった文章ではなく、箇条書きで十分です。自分ではつまらなかったと思えるできごとも、意味のあるエピソードである可能性があるので、まずは思いつく限り書きましょう。

ぱっと考えてすぐに思い出せることが少なければ、家族に聞いてみるのもよいでしょう。幼い頃の記憶はあいまいになりがちですが、家族はしっかりと覚えてくれているものです。

例えば、「友だちとおもちゃの取り合いでケンカした」「中学1年のときは本を読むのに夢中になった」「高校生の頃は部活に夢中で授業中によく居眠りをしていた」「成績が上がらない自分に対して先生が我慢強く指導してくれた」「交通事故で骨折をした」など、なんでもいいので、エピソードを集めてみてください。

手順3

先ほど列挙した具体的なエピソードから、自分ならではの価値観や自分の強み・弱みを分析してみましょう。エピソードを振り返って、そこから共通する点を見つけます。

全体を通して共通している価値観や強み・弱みを見つけることで、「自分らしさ」が見えてくるはずです。どんな行動をして、どんなことを感じたかに着目すると、共通するポイントが見つけやすくなります。

テンプレートを使った自分史の例

【共通する価値観】

- 努力を重ねて成長することが好き(小学校のサッカーの自主練、中学校の英語スピーチ、高校の生徒会活動など)

- 人と協力しながら何かを成し遂げるのが得意(学級新聞作り、文化祭のリーダー、ゼミのグループワーク)

- リーダーシップを発揮しながら周囲を巻き込むことが好き(生徒会活動、インターンシップ、アルバイトでのリーダー役)

【強み】

- 計画を立てて物事を進める力(英語スピーチ、文化祭準備、インターンでの業務)

- 周囲と協力しながら目標達成する力(ゼミ研究、模擬店運営、サッカー部での活動)

- 粘り強く努力を続ける力(スポーツやコンテストの挑戦、仕事の成果を出すための試行錯誤)

【弱み】

- 一人で抱え込みがち(グループワークで自分がリーダーになりすぎて負担が大きくなる)

- 細かい部分にこだわりすぎることがある(学級新聞作りでデザインを完璧にしようとしすぎた)

- 最初から完璧を求めすぎる(ゼミのプレゼンで最初から完成度を高くしようとしすぎた)

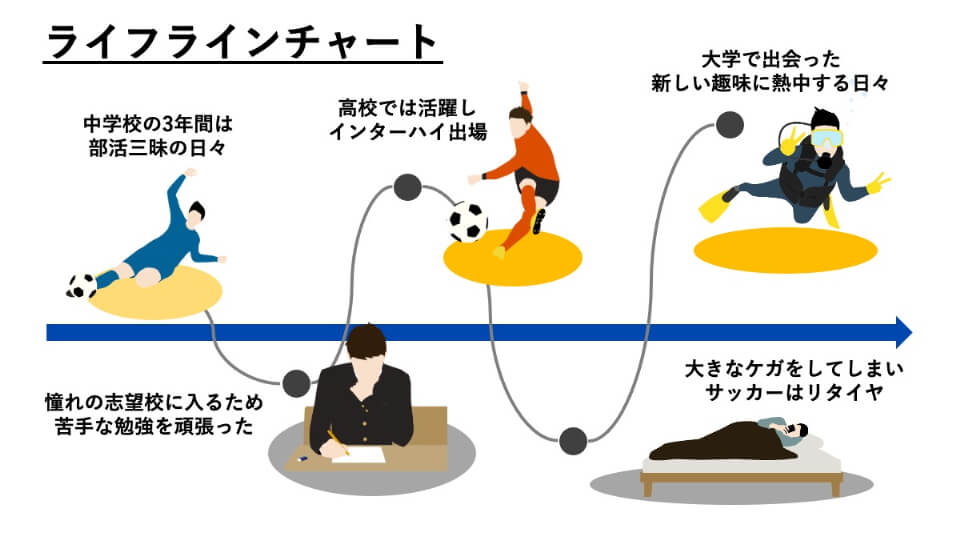

②ライフラインチャート

ライフラインチャートとは、縦軸に満足度・幸福度、横軸に時間や年齢を設定し、どの時期に幸せを感じていたか、逆に落ち込んでいたかをグラフ化する自己分析方法です。

ライフラインチャートを作成すると、自分がどのようなことをしていたときに満足度・幸福度が高かったかがわかります。それを基に考えることで、自分の充足感や幸せの基準が見えてくるはずです。

自分史と同じテンプレートで分析をすることができますので、ダウンロードしてみてください。

手順1

年代別に、当時考えていたことや感じていたことをテンプレートのF列に、経験から学んだことをG列に記入します。

考えていたことや感じていたことについては、とくに難しく考える必要はありません。「部活が楽しかった」「つい人見知りをして、仲間に入れてほしいと言えなかった」「コツコツと努力することが好きだった」といった内容で十分です。

経験から学んだことは「苦手な友人とも付き合ううちに、誰でもいいところがあると気付くようになった」「厳しい環境に身を置くことで成長ができる」などのように記入してみてください。

H列には、転換点になった年だと感じたところに*マークを入れましょう。マークは1ヶ所だけではなく、複数ヶ所に入れてかまいません。

手順2

先ほど記入した考えや感情、学びから、満足度・幸福度が高いときに共通しているポイントと、低いときに共通しているポイントを洗い出してみましょう。

例えば「自分の努力が認められたとき」に満足度・幸福度が高い場合、個々の実力や能力をきちんと評価してくれる会社なら、充足感を感じながら仕事ができるでしょう。「周囲と協力できないとき」に満足度・幸福度が低いなら、企業の社風をチェックしたり、入社前から志望する企業の社員と交流を持ったりして、よりよい人間関係を築く工夫も必要です。

テンプレートを使ったライフラインチャートの例

【幸福度が高いときの共通点】

- 自分の努力が認められたとき(学級委員、部活動、ゼミ、インターン)

- 仲間と協力して目標を達成できたとき(サッカー部、生徒会、文化祭、チームプロジェクト)

- 新しい挑戦ができたとき(受験勉強、インターン、マーケティングの実践)

【幸福度が低いときの共通点】

- 個人の努力が評価されないとき

- 計画通りに物事が進まないとき

- ストレスやプレッシャーが過度にかかるとき

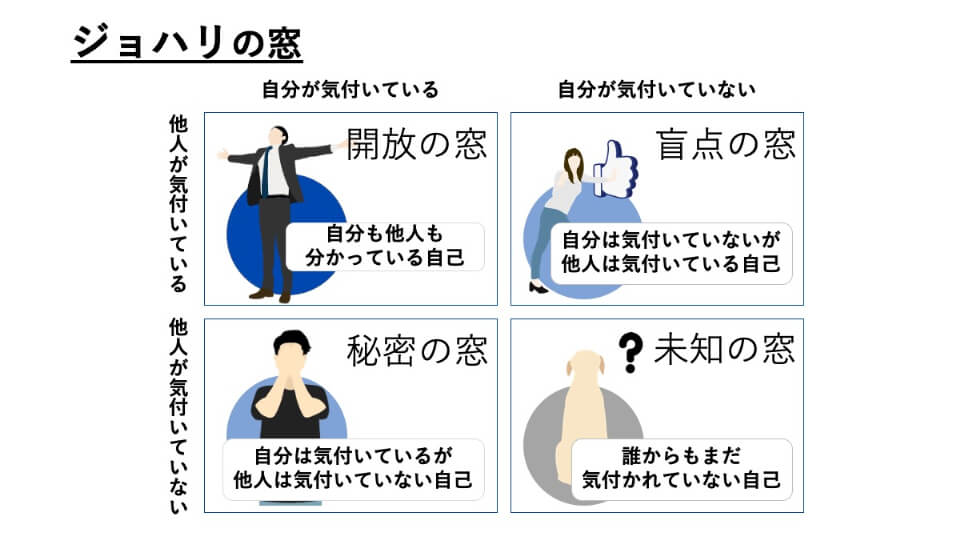

③ジョハリの窓

自己分析の客観性を高めるための方法のひとつとして、「ジョハリの窓」があります。ジョハリの窓では自分から見えている自分と、他人から見えている自分の差を見つけだすことができます。

ギャップに気づくことで、新しい自分を発見したり、自己理解を深めたりすることができるのが特徴です。

ジョハリの窓は自分だけではおこなうことができないので、友人などに協力を依頼するようにしましょう。就活仲間と協力し合うことをおすすめします。

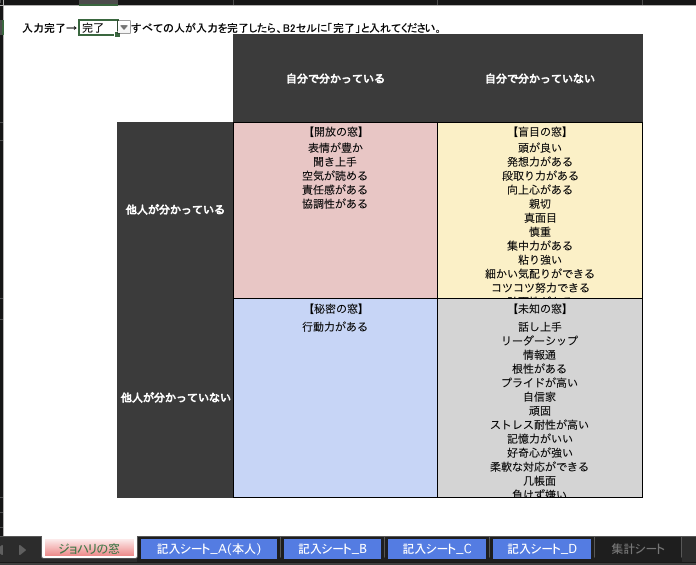

ジョハリの窓もテンプレートを用意したので、ぜひご活用ください。

手順1

まず、自分で思う自分の強みを見つけていきます。日ごろから自分の特徴や強みだと思っている点を「記入シート_A(本人)」に記入してください。

ジョハリの窓では、思いつくままに自分の強みを自由に書き込むという方法と、強みを列記したシートを作り、あてはまると思われるものを、選択式でチェックしていくという方法があります。

今回は初めての人でもジョハリの窓がおこないやすいように、選択式でチェックができるシートを用意しました。「頭が良い」「発想力がある」「段取り力がある」「話し上手」「親切」などとB列に書かれているので、当てはまっている場合にはD列に「1」、当てはまっていない場合は空欄にしておきます。

手順2

「記入シート_B」「記入シート_C」「記入シート_D」のシートを使って、友人にも記入をしてもらいます。

自分が記入したExcelファイルを友人に送って、記入したものを返送してもらってもいいですし、PCで見られない人にはプリントアウトしてあげてもよいでしょう。チェックを入れていく要領は、自分用の「記入シート_A(本人)」と変わりません。

ちなみに、現シートでは項目がB38までとなっていますが、他にもあるようでしたらB39以降に書き足してもかまいません。項目の数については自由です。ただし、書き足す場合は、A~Dのすべてのシートで同様に加えるようにしてください。

手順3

入力が完了すると、「ジョハリの窓」のシートの4つの窓に自動的に分類されます。

ジョハリの4つの窓とは以下の通りです。

・秘密の窓…自分は分かっているが、他人は分かっていない自分

・盲点の窓…自分は分かっていないが他人は分かっている自分

・未知の窓…誰からも知られていない自分

もし、「行動力」が開放の窓に入った場合には、自分から見ても他人から見ても「行動力がある人」になります。秘密の窓に「空気が読める」と入った場合には、自分だけはそう感じているものの、他人は気付いていないか、または自分が誤認している強みだということになります。

「向上心がある」と盲点の窓に入ったならば、自分では気付いていないものの、実は向上心があると周囲から見られているということになります。

このように、自分からみた自分と他人からみた自分のギャップが明確になります。

手順4

4つの窓の中でもっとも理解を深めたいのが「盲点の窓」に関することです。協力してもらった友人に、なぜチェックを入れたのか聞いてみてください。

盲点の窓は自分の知らない、もしくは気づいていない特徴となります。客観的に自分を知るには、盲点の窓に着目することが大切です。

例えば、自分は人前に立つような人間ではないと思っていても、盲点の窓に「リーダーシップ」が入っていたことから、リーダー役が向いていると分かるかもしれません。

また、「発想力がある」「想像力が豊か」などの項目が盲点の窓に入っていれば、クリエイティブ系の職業が向いている可能性が広がります。

テンプレートを使ったジョハリの窓の例

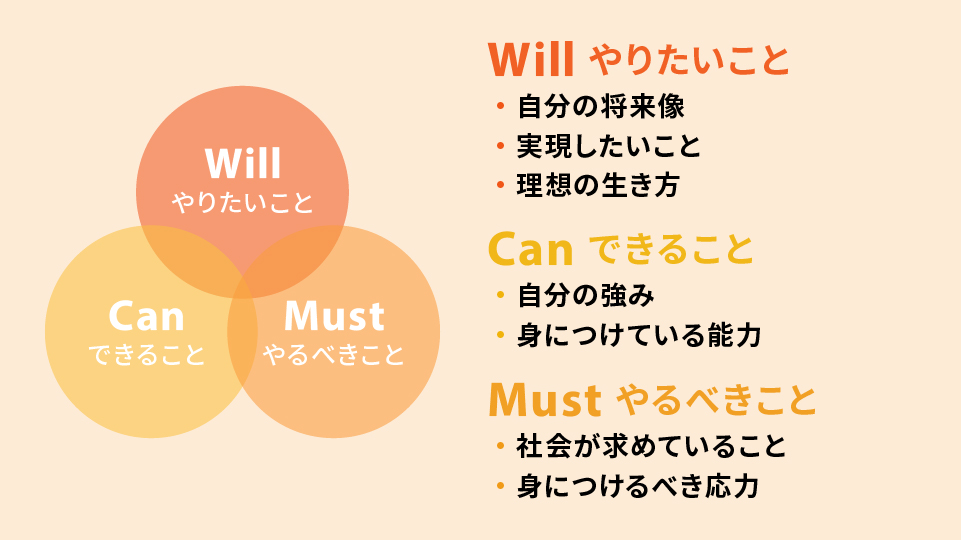

④Will・Can・Must

自分自身がやりたいこと(Will)、できること(Can)、やるべきこと(Must)から、自分のキャリアを考える自己分析方法がWill・Can・Mustです。

以下の3つのポイントに分けて、思いつくままに箇条書きで書き出してみましょう。

・Can:自分の強み、身につけている能力

・Must:社会が求めていること、身につけるべき応力

それぞれのポイントで書き出した中から、自分が特に重視したい項目を1つ選びます。そして、その3つが共存できる企業・職種を考えると、自分の強みを生かして自己実現ができ、社会にも貢献できる仕事が見つかるでしょう。

Will・Can・Mustの例

・世の中に新しい価値を生み出す仕事がしたい

・アイデアを形にして、人々の生活をより良くしたい

・さまざまな業界や人と関わりながら、社会に貢献したい

・自分のスキルを磨き続け、専門性を高めたい

・グローバルに活躍できる環境で働きたい

・仕事を通じて成長し、キャリアアップを目指したい

・柔軟な働き方をしながら、プライベートも充実させたい

☆特に重視したいWill

「世の中に新しい価値を生み出す仕事がしたい」

・アイデアを考え、企画するのが得意

・コミュニケーション能力があり、人と円滑に関係を築ける

・分析力があり、データを活用した考察ができる

・チームでの協力や調整役が得意

・人の意見を聞き、柔軟に対応できる

・論理的に考え、物事を整理するのが得意

・プレゼンテーション能力があり、伝える力がある

☆特に重視したいCan

「アイデアを考え、企画するのが得意」

・データ分析を活かした戦略立案ができるスキル

・デジタル技術やAIを活用できる知識

・課題解決力と実行力

・チームで成果を出すためのリーダーシップ

・マーケットのニーズを理解し、適切な提案ができる力

・グローバルに活躍するための語学力

・ビジネスの現場で役立つファイナンスや経営の知識

☆特に重視したいMust

「マーケットのニーズを理解し、適切な提案ができる力」

活かせる職種・業界の例

- マーケティング職(広告業界・メーカー・IT)

- 新しい市場を開拓し、商品やサービスのブランディングに貢献する

- 企画職(商品企画・事業企画・サービス企画)

- アイデアを形にして、社会に新たな価値を生み出す

- コンサルティング業界

- クライアントの課題を分析し、最適な解決策を提案する

- IT・デジタル分野のプロジェクトマネージャー

- データやテクノロジーを活用して新しいビジネスを創出する

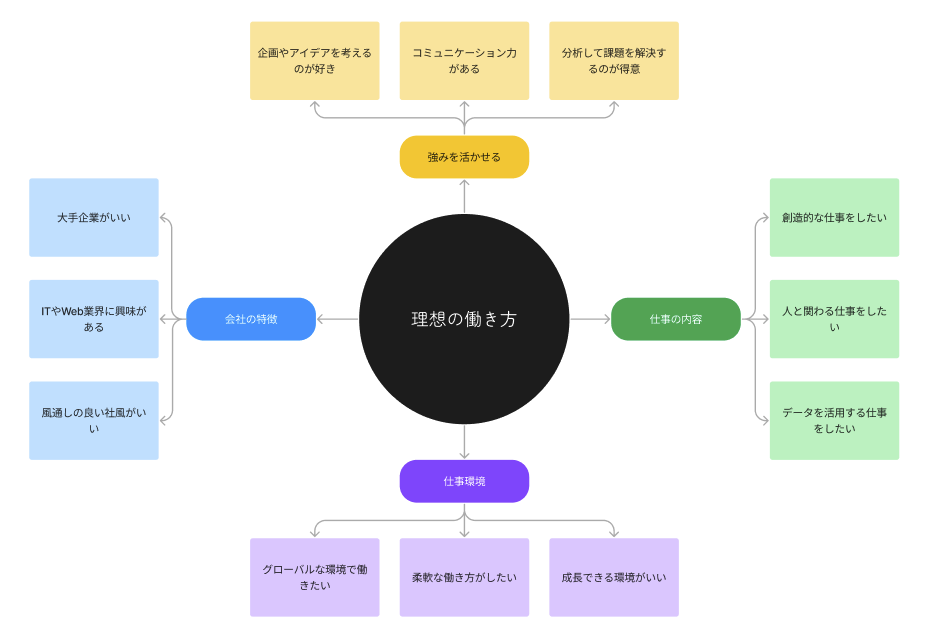

⑤マインドマップ(メモリーツリー)

マインドマップは、自分が頭で考えていることを地図のように視覚化する自己分析方法です。一つのキーワードを深掘りすることで、自分では認識していない考えや視点に気付けます。

まず紙とペンを用意して、紙の真ん中に自分が深掘りしたいキーワードを一つ書きましょう。そして、そこから連想されるキーワードや関連するキーワードを次々書き足していきます。全て書き出したら、関連するキーワードを色分けしてグループ化し、今度はそのグループについて深掘りしていきます。

マインドマップのやり方やポイントはこちらの記事で詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

マインドマップの例

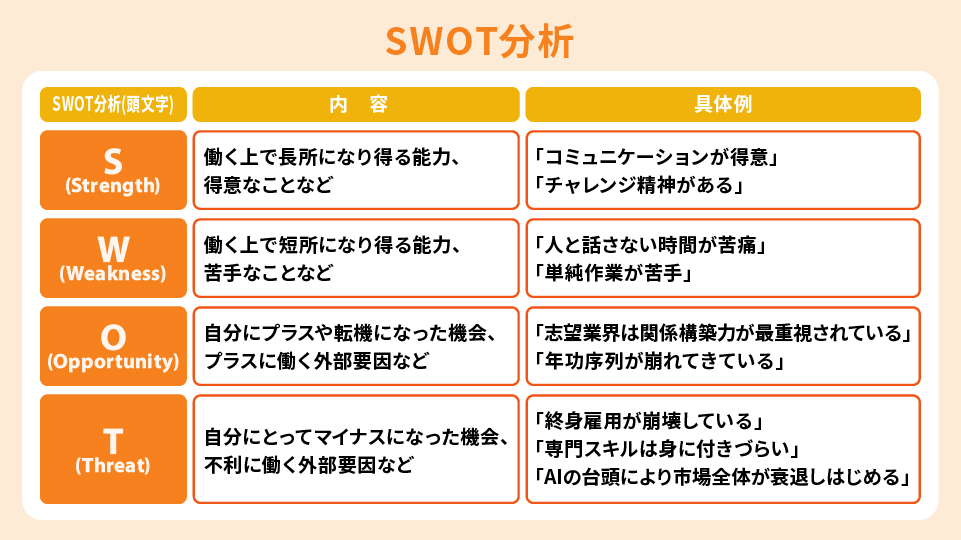

⑥SWOT分析

SWOT分析とは、自分の強み(Strength)、弱み(Weakness)、機会(Opportunity)、脅威(Threat)を整理するためのフレームワークです。

元々は事業戦略の方針を決めるために用いられていましたが、就活の自己分析にも応用されるようになりました。

SWOT分析を活用すれば、自分の内面と外部環境との関係性を総合的に理解でき、強みを最大限に発揮しながら弱みを克服するための戦力を見つけ出すことができます。

SWOT分析の例

SWOT分析のやり方としては、ご説明した4つの視点からの自分の特徴をまとめていきます。

次に、4つそれぞれの視点を組み合わせて企業に貢献できるポイントを明確にし、自分がやりがいを持って働けるキャリアを導き出していきます。

コミュニケーションが得意(強み)・専門スキルは身に付きづらい(脅威)

→人と接する仕事でも単に商材を売る仕事は避け、ソリューション営業など自分のスキル・知識を活かせる仕事が向いているかもしれない

人と話さない時間が苦痛、単純作業が苦手(短所)・AIに左右される(脅威)

→コミュニケーション力をいかせて、かつAIに代替されづらい思考力が活かせる仕事にはやりがいを感じられる可能性がある

SWOT分析を用いて多角的な視点でキャリアを選択すれば、自分が望む働き方を実現しやすく、入社後のミスマッチも軽減できるでしょう。

適性診断AnalyzeU+の活用もおすすめ!

OfferBoxが提供している無料の自己分析ツール「AnalyzeU+(アナライズユープラス)」は、約100万人のデータをもとに、全251問の質問の回答からあなたの強み・弱みなどを診断してくれるツールです。質問に答えるだけで、あなた自身が気づいていない強みや弱みが簡単にわかります。

あなたが就活でアピールすべき強みが28項目から分かるので、エントリーシートや面接でもきっと役立つはずです。所要時間は20〜40分ですから、さっそく診断を受けて、自己分析に活用してみましょう。

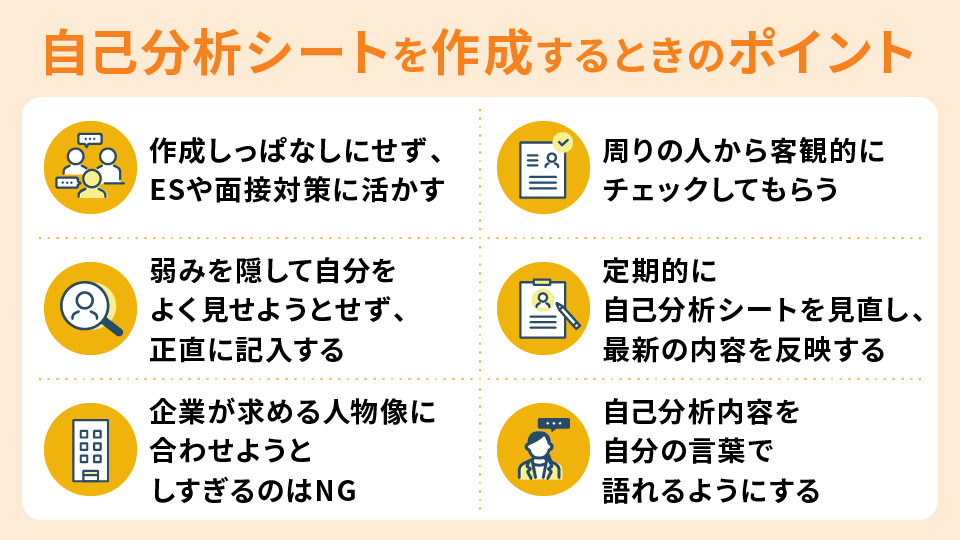

自己分析シートを作成するときのポイント

自己分析シートは、作成後「いかに活用していくか」が重要です。

そのため、そもそも就活に活用できないような誤った方法や意識で作成してしまうと、自己分析シートそのもののメリットが薄れてしまいます。

また、自己分析シートは現状の自分の強み・弱みを可視化するものなので、常に情報をフレッシュに保つことも意識しなければなりません。

自己分析シートを作成する際の具体的なポイントを詳しくみていきましょう。

作成しっぱなしにしない

自己分析シートは、作成後いかに有効に活用できるかがポイントです。

まずは、まとめた情報をもとに自分の強みや価値観、モチベーションの共通点を明確にし、就活の軸を定めていきましょう。就活の目標やゴールが決まっていれば、中々思った通りに結果が出てなくても軌道修正を図れます。

また、面接では自己分析シートの内容に沿った質問を幅広くされます。

作成しっぱなしで自分の中に落とし込めていないと、少し質問の仕方を変えられると答えに詰まってしまう場合もあるでしょう。自己分析シートを作成したら何度も読み返し、さらに想定される質問と回答の方向性をまとめておくと選考時に便利です。

就活の軸については面接で確実に問われる内容ですし、アピール内容に一貫性を持たせるためにも重要なので、早めに決めることが大切です。

どうしても決められない場合は、作成した自己分析シートをプロの就活アドバイザーに見せてアドバイスをもらってもよいでしょう。

よく見せようとせず正直に記入する

自己シートを作成する時は、大げさに言えば自分の短所をさらけ出すつもりで正直に記入しましょう。

企業が評価するのは、短所をどのように受け止めて、改善に向けてどう動いたかを明確に説明できる人材です。特に未経験の仕事はトライ&エラーの連続になるので、自分の弱みと改善策を明確に示せれば、現状を客観的に分析して行動できる力があると捉えられます。

選考の場で「自分の短所を教えてください」と聞かれるのは、そのような意図があってのことです。

そのため、自分をよく見せようして弱みを下手に隠そうすると信頼性のある人材とは捉えられないばかりか、入社後の成長に疑問を持たれる可能性があるでしょう。

自分の強みを理解して貢献できる職場を見つけることも大切ですが、同時に弱みにも向き合い自己理解を深めていく姿勢も必要です。

企業の求める人物像に合わせようとしすぎない

自己分析シートを作成する際は、希望の業界・職種、応募先が求める人物像や企業理念などから逆算して考えるのはNGです。

もちろん、企業が求める人物像を調べて自分との共通点を探す分には問題ありません。

しかし、自己分析の目的は、過去の経験やエピソードなど客観的な事実に基づいて自分が元々持つ強みや考え方を導き出すことにあります。

企業が求める人物像に合わせることに固執すると、本来の自分自身とかけ離れた内容になってしまう可能性もあるでしょう。

そもそも、エピソードと強みの関連性が不自然になり、説得力のない自己PRが完成してしまいます。

入社後にミスマッチを起こさないためにも、ありのままの自分を知ってもらうことが就活では大切です。素直な気持ちで、飾らずに自己シート作成に取り組んでいきましょう。

自己分析シートを周りの人にチェックしてもらう

自己分析シートを作成したら、周りの人にチェックしてもらい客観的な意見をもらいましょう。

フィードバックをもらうことで、見落としや内容の不備に気付けるだけではなく、自分では認識していない周りから見たあなたの魅力を発見できる可能性もあります。

就活において、応募者の人間性や能力など採否に関わる内容は、面接官をはじめ「他人の視点」で判断されます。

自己分析シートを最初から周りの人にチェックしてもらう前提で作成すれば、他人に自分の魅力を分かりやすく表現する練習にもなるでしょう。

自己理解を深めて就活を有利に進めるためにも、作成した自己分析シートに対して積極的にフィードバックをもらうのがおすすめです。

定期的に自己分析シートの内容を見直す

自己分析シートの内容は、例えば就活に関するイベントに参加したタイミングなどに、定期的に見直すのがおすすめです。

企業説明会やOB・OG訪問を通して求人情報にはないリアルな話を聞くなかで、やりたい仕事の方向性が変わってくる可能性もあります。

「希望職種・業界に対して挑戦心がある人材を求めるイメージがあったけど、実は裏方の仕事が得意な人の方が活躍している」

→自分はもしかしたら、別な職種の方が向いているかもしれない・・・

一度行った自己分析に対して、このような修正が生じるケースも少なくないので、定期的に見直すことが大切です。

自己分析シートの作成に期限はありません。

就活中はもちろん、普段の生活において気付きがあれば、内容を更新していく意識を持ちましょう。

分析結果を自分の言葉で語れるようにする

自己分析シートにまとめた分析結果を一言一句丸暗記するのではなく、ポイントだけをかいつまんで自分の言葉で語れるようにしてください。

面接は自分の強みを売り込む場なので、質問に対してカンペを読むがごとく思い出しながら答えても熱意は伝わりません。そもそも初対面の面接官と適切な対話をとれていないので、コミュニケーション能力に不安を持たれる場合もあるでしょう。

ただし、分析結果をより正確に伝えるには、自分の人間性や能力を表現する適切なフレーズを知っていて、正しく使いこなせるかもポイントです。

日本語には意味を捉え間違えやすかったり、何通りにも解釈できたりする言葉が多いため、自分が伝えたい内容を相手が誤解する可能性もあります。

例えば、コミュニケーション能力には、自分の考えを相手に伝える・筋道立てて説明したり文章にできる能力の他にも、好感を持てるように接する力や相手の意図や感情を理解して配慮できる能力など複数の意味が含まれています。

いくら前後に具体的な話を伝えても、コミュニケーション能力という言葉を使った時点で色々な解釈ができてしまうので、正確にニュアンスが伝わらない可能性があります。

分析結果は、より具体的でなるべく他の解釈をしづらい言葉を選んで伝えるように意識しましょう。

<おさらい>就活の自己分析の目的

「自己分析は就活の成功に欠かせない」と聞いたことがあっても、自己分析の目的がいまいち理解しきれていない人も少なくありません。しっかり自己分析に取り組むために、まずは自己分析の目的から把握しておきましょう。

自分の強みや価値観を知るため

自己分析をすれば、自分の長所・短所、強みや弱み、仕事に対する価値観が分かり、自分自身への理解を深められます。自分の長所や強みが分かっていれば、就活の面接で企業に自分をしっかりアピールできるでしょう。

また、自分が持つ仕事への価値観と企業の方向性がマッチしているか極めやすくなるので、ミスマッチも防げます。

書類選考や面接などで自分の魅力を企業に伝えるため、また、後悔しない企業選びをするために自己分析は必要不可欠です。

キャリアプランや就活軸を明確にするため

自己分析で自分の価値観を理解すれば、それをもとにキャリアプランを立てることができ、就活で重視すべき「就活軸」を明確にできます。

日本は長らく終身雇用が一般的でしたが、転職や副業を後押しする流れが活発化し、一つの会社に定年まで勤め続ける人は今後も減少していくと考えられます。この流れの中で、自己分析をおこなって自らの力でキャリアプランを立てていくことは非常に重要なのです。

選考の通過率を上げるため

選考の頻出質問には、志望動機や自己PR、ガクチカ、長所・短所などがありますが、これらの回答に説得力を持たせるためには自己分析が必要不可欠です。自己分析がしっかりできていなければ、回答の一貫性や主張を裏付けるエピソードがなく、企業の採用担当者に響かない内容の薄い回答になってしまいます。

企業や仕事に対する熱意や、自分自身の魅力をしっかり伝えるためにも、自己分析をして、選考でおこなわれる質問の回答に説得力をプラスしましょう。

自己分析シートでよくある質問

ここからは、自己分析シートの作成や管理について、よくある質問をまとめていきます。

多くの就活生が悩むポイントなので、自己分析シートをよりスムーズに利用できるように参考にしていきましょう。

自己分析シートの管理方法は?

自己分析シートは、Googleドライブで管理するのがおすすめです。

Googleドライブはオンラインストレージの一つで、ファイルの管理や保管、アクセス、共有までをセキュリティ面が充実した安全な環境でまとめて行えます。

あらゆるファイルの保管に対応でき、パソコンだけではなくモバイル端末からもアクセスできるので非常に便利です。

共有ドライブを使用すれば、自己分析シートのフィードバックをネット上で手軽に行うことができます。変更履歴も残るので、指摘事項を何度もメモする必要がない点も魅力です。

自己分析シートをより効率的かつ安全に作成・管理したい場合は、Googleドライブの利用を検討してみてください。

自己分析シートの内容がなかなか埋まらない場合は?

自己分析シートの作成方法を理解できても、いざ作ろうとすると何を書けば良いか迷ってしまいますよね。

自己分析シートの内容がなかなか埋まらない場合は、普段から身近に接している友人や家族に話を聞くのがおすすめです。付き合いが長く自分の人間性について深く理解しているので、赤の他人に聞くより自己分析シート作成の発想が生まれてくる可能性があります。

また、文章をそのまま流用するのはNGですが、適職診断ツールの分析結果を参考に書く内容を考えてもよいでしょう。

繰り返しますが、自己分析シートは就活のスタートラインに立つ上でも大切なものです。

アピール内容を整理し、就活の方向性を見つける土台になるので、多少時間がかかっても焦らず時間をかけて作成していきましょう。

まとめ

自己分析シートを使用することで、より正確に自分の強みや価値観を整理でき、明確な就活の軸を定められます。作成する時は、自分をよく見せることを意識するのではなく、ありのままの自分を表現するように素直な気持ちで取り組んでいきましょう。

作成後は何度も読み返すのはもちろん、自分の言葉で語れるようになるまでアウトプットを繰り返してください。

自己分析シートの内容に不安があれば、OfferBoxに登録して適職診断ツール「AnalyzeU+」を利用するのもおすすめです。

AnalyzeU+は社会人として働くために必要な能力を様々な角度から分析できるため、自己シート作成の大きな手助けになります。

OfferBoxでは、大手から中小まで全国各地から幅広い業界・職種の企業が登録しており、就活に意欲的な多くの学生が利用しています。

オファー受診率も非常に高く、出身校による偏りも少ないのが強みです。

プロフィールを登録するだけでスカウトが届くので、自己分析シートの内容をもとにアピール内容を固めたら、就活の一つの選択肢として活用してみてください。