インターンシップに参加すると、就活を有利に進めることができるため、参加を希望する学生が増えています。

本記事では、インターンシップの種類や選び方を説明します。先輩の学生がインターンシップを選んだ基準も紹介しますので、インターンシップの選び方に不安がある方は、ぜひ参考にしてください。

OfferBoxは、就活生の約24万人(※1)に利用されている新卒逆求人サービスです。 プロフィールを見て、あなたに興味を持った企業から直接オファーが届くので、効率よくインターンシップを探すことができます。 また、累計登録企業数は約20,423社(※2)で、大手から中小・ベンチャー企業まで幅広い企業に登録されています。 ぜひ、ご活用ください。

(※1) OfferBox 2026年卒利用実績データより

(※2)当社アカウントを開設した累計企業数で、直近で利用していない企業含む(2025年8月時点)

目次

【結論】インターンシップ選びで重要なポイントは「明確な軸」と「目的に合った企業の見極め」

大学3年生のインターンシップ選びで重要なポイントは、「明確な軸」と「目的に合った企業の見極め」です。これら2点を重視することで、インターンシップの業界・企業選びに成功しやすくなります。その結果、今後の就活の志望企業が明確になる、学生時代に頑張ったことつまりガクチカになるなどさまざまなメリットが得られるでしょう。

ここからはインターンシップ選びでの重要なポイントについて、2点から詳しく解説します。

なぜ大学3年生の今、この2つが就活成功に不可欠なのか?

大学3年生がインターンシップを選ぶ際、なぜ「明確な軸」と「目的に合った企業の見極め」が重要なのでしょうか。その理由は得られる結果の精度が大きく変わるからです。インターンシップ選びは、自分が大切にするべき基準を設ける必要があります。

例えば色んな業界を見てみたいという理由から、手あたり次第にインターンシップに申し込んだとしましょう。何の軸もなく企業を選ぶと途中で「やっぱり興味が湧かない……」とミスマッチに気付き、参加へのモチベーションが下がってしまいます。

インターンシップは色々な業界を経験できる機会と言えども、闇雲に選び過ぎると、インターンに参加しても何も得られない結果に陥ってしまいます。

あなただけの最高のインターンシップ選びを実現する3つのステップ

自分にとって的確なインターンシップ選びを実現するためには、以下の3つのステップを踏む必要があります。

- インターンシップ選びの軸を設定

- 軸を活かして企業を見極める

- インターンシップ選びの注意点を確認する

まずはインターンシップに参加する目的や自己分析などから、自分の軸を明らかにしていきます。そして定まった自分軸を活かして、多角的な視点から企業を見極めていきます。

それに加えて、インターンシップ選びの注意点を確認し、より失敗のない企業選びを行います。ここからはインターンシップの企業選びの手順を紹介していきます。

>> 【無料】OfferBoxでインターンオファーを受け取る

STEP0:インターンシップ選びの前提知識

具体的な選び方のステップに入る前にインターンシップ選びの前提知識を知っておくことが大切です。インターンシップの種類や近年の動向などを事前に把握することで、申し込みのタイミングを逃したりミスマッチが起きたりするリスクを減らすことができます。

ここからはインターンシップに関する前提知識について、以下の2点から解説します。

- インターンシップの種類と参加目的

- 知っておきたい近年のインターンシップ動向と戦略

1点ずつ詳しく確認していきましょう。

インターンシップの種類と参加目的

インターンシップは大きく分けると、以下の4種類に分類できます。

- オープン・カンパニー

- キャリア教育

- 汎用的能力・専門活用型インターンシップ

- 高度専門型インターンシップ

これらのインターンは、参加後に得られるものや所要期間が大きく異なるため、目的に合わせて参加を決めることが重要です。

例えばオープン・カンパニーであれば、気軽に業界や企業への理解が深められる一方で、本格的な就業経験を積むことはできません。また高度専門型インターンシップであれば、社員に近い経験が積める一方で、多くの時間を取られてしまいます。

また汎用的能力・専門活用型インターンシップは、企業が得た学生の情報を広報活動に活かしても良いルールとなっています。つまりインターンに参加した企業の選考に、有利に働く可能性が高いです。

知っておきたい近年のインターンシップ動向と戦略

近年の就活では、インターンシップの重要性が高まっています。25卒の学生から、企業側が参加者の情報を本選考で活用できるようにルール変更されたことが理由です。つまりインターンシップへの参加が選考に有利に働くため、志望度の高い企業を見極めて積極的に参加することをおすすめします。

マイナビの調査によると、26卒の学生のインターンシップへの参加率は85.3%で、過去最高の水準となっています。また平均参加企業数は5.2社と、何社ものインターンシップに参加している学生が多いことが分かります。業界・企業の情報収集や、選考に有利に働くことなどから色々な企業のインターンシップへ参加しているのでしょう。

他にもインターンシップの参加者を対象に、早期選考を行う企業が増加しています。早期選考は、専門性を重視したインターンシップである「専門活用型インターンシップ」に参加した学生が対象です。専門活用型インターンシップは、学生と企業が双方をじっくりと知るチャンスといえるでしょう。

参考:マイナビキャリアリサーチLab|2026年卒 大学生広報活動開始前の活動調査

>> 【無料】OfferBoxでインターンオファーを受け取る

STEP1:納得できる「選び方の軸」の見つけ方

インターンシップ選びの軸を見つけるためには、特に自己分析が重要となります。自己分析を行うことで興味のある企業ややりたい仕事が見つかり、自分に合う企業選びが実現しやすくなるためです。

ここではインターン選びの軸を見つけるポイントについて、3項目から解説します。

なぜ「選び方の軸」がインターンシップ選びで最も重要なのか?

なぜインターンシップ選びにおいて「企業の選び方の軸」が最も重要なのか、それは数多くのメリットがあることが理由です。例えば志望する企業を絞ることで、効率良く就活を進められます。企業選びの軸が定まらず興味のある業界が多過ぎると、インターンシップ選びに時間がかかってしまいます。途中でミスマッチを感じる場合、インターンシップに費やす時間がもったいないです。

他にも、早いうちにインターンシップ選びの軸を絞ることで、自分に合う企業を見つけやすくなります。志望業界でのインターンシップで、実際に仕事を経験したり企業の雰囲気を確かめたりすることで、精度の高い情報収集になるためです。入社後のミスマッチが減り、企業で長く働くことにつながります。

また書類提出や面接の選考の際に、一貫性がある精度の高い回答が可能となることも利点です。業界を絞っている方が、より情報が追求できたり場慣れしたりするからです。

このようにインターンシップの軸を定めることに多様なメリットがあるため、早いうちに自己分析を丁寧に行うことが重要です。

自分の価値観・興味関心を明確にする自己分析の方法

自分の価値観や興味関心を明らかにするために、さまざまなワークを試してみましょう。例えば自分が大切にしている価値観を明らかにするワークがあります。ニューメキシコ大学が公表する「80の価値観リスト」を参考にしてみましょう。以下がその一部です。

| 受容 | ありのままの自分を受け入れてもらう |

| 正確 | 自分の意見や信念を正しく伝える |

| 達成 | なにか重要なことを達成する |

| 冒険 | 新しくてワクワクする体験をする |

| 魅力 | 身体的な魅力を保つ……etc |

このリストの中で、自分が最も大切にしたい価値観を見つけていきます。自分が大切にしたい価値観をヒントに、インターンシップ選びの軸を見つけやすくなります。またこのリストは、自己PRや志望動機を考える際にも活用できます。

また、「モチベーショングラフ」を用いて、幼少期から現在までのモチベーションの変化をグラフで表すワークがあります。これまでのモチベーションの変化を可視化するために、その時々を振り返り丁寧に深堀することで、自分の価値観やこだわりが見えてくるでしょう。モチベーションの源を知ることができ、企業選びに役立ちます。

他にも自己分析を行うなら、自己分析・適性診断ツール「AnalyzeU+」の活用もおすすめです。設問に回答することで、自分の強みや価値観、考え方の傾向を診断できます。約100万人のデータに基づいた精度の高い診断結果が出るため、客観的な自分の強みや弱みなどを知りたい人におすすめのツールです。

参加目的から考える選び方の軸 – あなたは何を得たい?

自己分析を行った結果を踏まえて、自分の価値観に合う企業を選びましょう。まずはインターンシップに参加したい目的を明らかにします。インターンシップの目的は、以下が一例です。

・興味のある企業だから

・関心のある業界について情報収集したい

・本選考を有利に進めたい

・ガクチカにインターンシップの経験を書きたい

・社会人としてのスキルを手に入れたい

自分が大切にしたい目的が達成できる業界・企業を選びます。

例えば色々な業界の情報収集を行う場合、複数のインターンへの参加を検討しましょう。志望度が高い企業は長期インターンに参加する、興味がある程度の企業は1日限定のインターンに参加するといった使い分けがおすすめです。

他にもインターン参加によって本選考を有利に進めたい場合、専門活用型インターンシップへの参加が必要となります。夏インターンは長期間のプログラムや採用直結型が多いため、情報解禁時は特に注視しておきたいところです。

>> 【無料】OfferBoxでインターンオファーを受け取る

STEP2: 「軸」を活かす!多角的な視点で企業を「見極める」方法

「選び方の軸」を基に、ここからは具体的に企業を選んでいきます。選び方の軸があることで、譲れない条件を満たすかつスムーズな企業選びが実現しやすくなります。

ここからは、多角的な視点で企業を見極める方法を紹介していきます。

プログラム内容・種類で見極める – どんな経験を得られる?

まずはインターンシップをプログラムの内容や種類で見極めましょう。インターンシップは参加する目的や期間によって、4種類に分けられています。自分の参加目的に合わせて選ぶ必要があります。

4種類あるインターンシップの特徴やメリット・デメリットは以下の通りです。

| インターンシップの種類 | オープン・カンパニー | キャリア教育 | 汎用的能力・専門活用型インターンシップ | 高度専門型インターンシップ |

| 特徴 | 企業や業界に関する情報収集 | 働くことへの理解を深める | 業務体験を通して能力を見極める | 業務体験を通して実践力を向上する |

| 参加する期間 | 1日~(規定なし) | 企業によって異なる | 汎用的能力活用型:5日以上専門活用型:2週間以上 | 2ヶ月以上 |

| メリット | ・業界や企業を知る・短期間で完結する | 複数のインターンシップに参加できる | 採用に直結する可能性がある | ・企業で働くイメージが掴める・報酬が得られる可能性がある |

| デメリット | ガクチカになりにくい | 就業体験ができない | 長期間拘束される | 長期間拘束される |

ここからはインターンシップ4種類について、それぞれ詳しく確認していきましょう。

オープン・カンパニー

オープン・カンパニーは、企業や業界の情報提供やPRを目的におこなわれるものです。企業や就職情報会社、大学キャリアセンターが主催する説明会やイベントを想定しています。所要時間は単日となり短い時間で参加ができること、就業体験がおこなわれないことが特徴です。

プログラム例としては、企業の業務内容に関する説明会、現役社員や大学の先輩による講演会、職場見学などがあります。企業への理解を深めるメリットがあるオープン・カンパニーは、複数企業のプログラムに参加することでより多くの情報が得られます。

オープン・カンパニーは短時間かつオンライン開催も多いため、スケジュール調整がしやすい点もメリットです。学年を問わないイベントを選び、早めに参加すれば就活がよりスムーズに進むでしょう。

キャリア教育

キャリア教育は、学生の働くことへの理解を深めるためにおこなわれるインターンシップです。大学などの講義や企業による教育プログラムを想定しており、学生の社会的、職業的自立のためにキャリア形成を支援します。

キャリア教育のインターンシップには、大学が企業とともに進める産学協働プログラムや、企業の社会的責任(CSR)の一環としておこなうプログラムなどがあります。

キャリア教育プログラムへの参加は学年を問いません。正課または正課外どちらで実施しても良いのですが、多くの大学などでは正課の講義として扱っています。キャリア教育プログラムには、フィールドワークやビジネス関連の講義などがあり、実習などの就業体験は任意とされています。

汎用的能力・専門活用型インターンシップ

汎用的能力・専門活用型インターンシップは、職場における実務体験を通して学生・企業の双方がそのスキルを総合的に評価するものです。汎用的能力型は学生の適性や幅広いスキルを重視したもので、専門活用型はその名の通り、学生の専門性を重視しておこなわれるインターンシップです。

汎用的能力・専門活用型インターンシップは、「参加期間の半分以上を就業体験に充てる」「就業体験では職場の社員が学生を指導し、インターンシップ終了後に学生にフィードバックをおこなう」など具体的な要件が定められています。

高度専門型インターンシップ

高度専門型インターンシップは、就業体験を通じて、学生の実践力の向上を目指し、企業が学生の評価材料を取得する目的で実施されるものです。自然科学分野の博士課程学生を対象に文科省・経団連が共同で試行中であるジョブ型研究インターンシップと、高度な専門性を重視した修士課程学生向けインターンシップに分けられます。

高度専門型インターンシップを実施する企業は、募集に際して具体的な業務内容や求められるスキルなどを提示します。2ヶ月以上の長期間企業でインターンシップに参加可能です。さらに、学生は企業の評価に応じて単位を取得できます。

>> 【無料】OfferBoxでインターンオファーを受け取る

業界・業種で選ぶ

自分の興味のある業界・業種を軸として、インターンシップを選ぶ方法もあります。業界は、次の15項目に大別されています。

- 自動車・機械:自動車の製造・機械の製造に関わる仕事

- エレクトロニクス機器:精密機器の製造に関わる仕事

- 情報通信・IT:情報通信技術・インターネットに関わる仕事

- 資源・エネルギー・素材:動力となる資源やエネルギー生産、素材生産に関わる仕事

- 金融:銀行・証券・保険などお金の融通に関わる仕事

- コンサルティング:戦略・経営など相談を主なサービスとする仕事

- 人材:企業の人材採用や管理などに関わる仕事

- 食品・一次産業:食品の生産から加工に関わる仕事

- 医薬品:市販の薬、処方箋薬など医薬品に関わる仕事

- 生活・消費財:ティッシュなど生活必需品・消費財に関わる仕事

- 娯楽・エンタメ:ゲームなどエンターテインメントに関わる仕事

- メディア・マスコミ:TV、新聞、広告など情報発信に関わる仕事

- 運輸・物流・流通:物品の管理や輸送に関わる仕事

- 飲食:飲食店など飲食物の提供に関わる仕事

- 教育・公共サービス:塾や家庭教師など、教育や公共サービスに関わる仕事

業界は扱う商材やサービスによって分類されています。そのため、提供するものやサービスに関心がある人は、業界から選んでいくとよいでしょう。

まだ興味がある業界がない場合は、より多くの業界の説明会やインターンシップに参加することで、各業界への理解を深めて興味のあるものに絞っていくことをおすすめします。

職種から選ぶ

業界・業種で選ぶ方法とあわせて、自分の興味のある職種(仕事内容)から見つけることもひとつの手です。職種は、以下のようなものがあげられます。

- 事務職:一般的な事務作業を担当・サポートする職種

- 営業職:企業向けに商品を買ってもらうために働きかける職種

- 販売職:個人向けに商品を買ってもらうために働きかける職種

- 企画職:経営全体の方針を決めたり、新規事業を担当したりする職種

- 技術職:高い技術専門性を活かして、特定の業務にあたる職種

- 経理職:会社の会計や収支管理などを担当する職種

- 法務職:会社の法律やコンプライアンスを担当する職種

- 人事職:採用や人材管理、労務管理などを担当する職種

- マーケティング職:ものやサービスを広めるための職種

- エンジニア職:ものの生産、ITサービスの開発などに関わる職種

- デザイナー職:ものやサービスのUIやUXなどのデザインをする職種

職種を軸にインターンシップを探すことで、本当に自身のスキルを発揮できる仕事が何か、発見するきっかけになるでしょう。

志望したい業界がおおまかに決まっている場合は、どんな職種・立場から関わりたいかを考えてみるのもよいでしょう。

参加目的でインターンシップを選ぶ

例えば、自分が求めるスキルを習得する、企業への理解を深めるなど、自分に合ったインターンシップの目的を前もって決めて、その目的を達成できるプログラムを選んでいく流れです。

インターンシップの目的の決め方は、次の記事で詳しく解説しているので、あわせて参考にしてください。

インターンシップのオファーが届いた企業から選ぶ

インターンシップを選ぶ方法のひとつに、逆求人型の就活サービスを活用する方法があります。

たとえば、OfferBox(オファーボックス)にプロフィールを登録すると、企業からインターンシップのオファーが届くことがあります。

プロフィールを読んだ上で「あなたに興味があります」という企業からオファーが届くため、スマッチが少なく、効率的にインターンシップ先の企業に出会えるチャンスがあります。

また、今まで興味のなかった業界や企業からもオファーが届く可能性があり、自分の視野が広がることもあるでしょう。完全無料で利用できるため、ぜひ活用してみてください。

>> 【無料】OfferBoxでインターンオファーを受け取る

開催形式(対面orオンライン)でインターンシップを選ぶ

インターンシップの開催形式で選んでいく方法もあります。効率的に複数のインターンシップを経験したい方は、オンライン開催のインターンシップを中心に選んでいくと良いでしょう。

一方、「会社の雰囲気を体感したい」「リアルなお客様とのやり取りを見て学びたい」と考える方は、対面のインターンシップが適しています。オンラインと対面それぞれの特徴を理解した上で選びましょう。

実施している時期や期間で選ぶ

実施時期や期間もインターンシップを選ぶときの判断材料の1つです。就活以外にも、部活動やサークル活動、学業、アルバイトで忙しい人も多いですよね。

その合間を縫って就活をしなくてはならない場合は、時期や期間から選びましょう。

また複数のインターンシップに参加する場合は、インターンシップ同士の日程がかぶらないように、空いている日程から探すこともできます。

インターンシップを選ぶときは、実施時期や期間を確認して、無理のない予定を組み就活を進めましょう。

先輩学生のインターンシップの選び方とは

インターンシップを選ぶときの参考として、先輩の学生がどのような基準でインターンシップを選んだのか確認してみましょう。

株式会社学情が実施した調査によると、インターンシップ先を選ぶ基準は「志望業界である」が82.3%で最多です。次いで、「インターンシップの内容が面白そう」「入社したい企業」「その後の選考などで優遇される」「内定に直結する」「実務を経験できる」といった理由が続いています。

ランキングの下位には「職業体験や社員との交流で志望理由を作りたい」「報酬が出る」「大学の単位で認められる」などの理由もありました。「有名な企業」という理由のほかにも「オンラインで参加」「対面で参加」「長期間の参加」「短期間の参加」という相反する基準もあり、さまざまな選び方の基準があることがわかります。

インターンシップを選ぶときの5つ注意点

インターンシップを選ぶときの注意点を2つご紹介します。

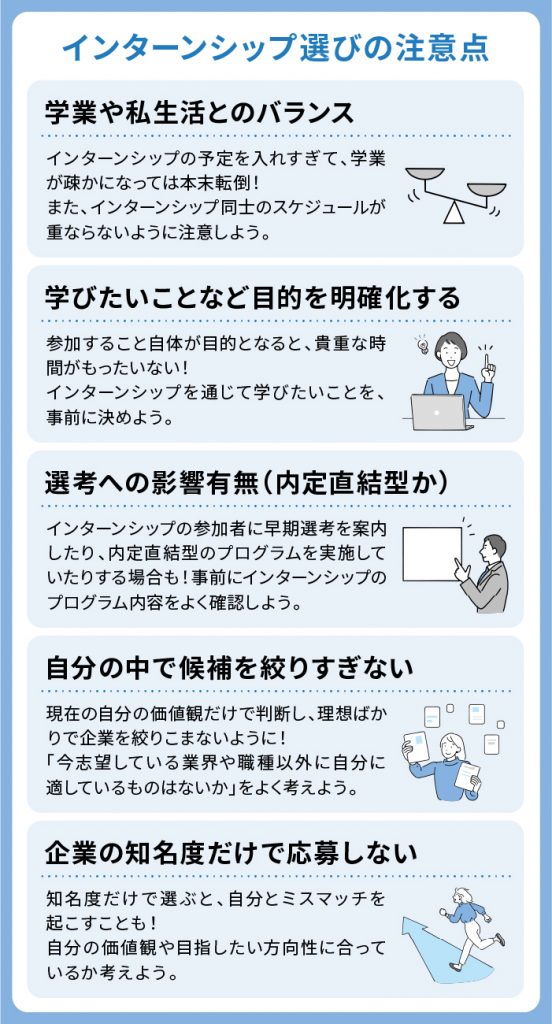

1.学業や私生活とのバランスを考える

インターンシップを選ぶ際には、開催日程や1回あたりの参加にかかる時間の長さをしっかり確認して、学業や私生活とのバランスを考慮することが大切です。インターンシップの予定を入れすぎて多忙になり、大学の授業を休んだり、単位を落としてしまったりしては本末転倒です。

また、スケジュールをきちんと確認せずに複数のインターンシップに申し込みをして、後からスケジュールが重なっていたことに気付いて直前に断るのもマナー違反です。やみくもにエントリーせず、準備時間や対面参加のインターンシップの移動時間も含めて計画を立てましょう。

2.学びたいことなど目的を明確化する

インターンシップに参加するうえで重要なポイントは、参加の目的を決めておくことです。

「とりあえず参加し、就活している気分になりたい」「有名企業だから一応参加しておこう」など、参加すること自体が目的となってしまうと、貴重な時間を浪費して終わってしまう可能性が高いです。

インターンシップで具体的に何を学びたいのか、参加する企業の何を知りたいか、インターンシップを終えた後で、今後の就職活動にどう活かしたいのか、など明確な目的を決めましょう。

時間をかけて参加するからには、有意義な時間にできるよう、事前に目的を決めておくことが大切です。

3.選考への影響有無(内定直結型か)

企業のなかには、インターンシップの参加者に早期選考を案内したり、インターンシップ中に内定を出す内定直結型のプログラムを実施している場合もあります。ご自身の選んだインターンシップは、どのくらい本選考に影響するのか事前に確認することが大切です。

内定に影響があることを深く考えず、準備不足で適当に参加してしまい、せっかくのチャンスを逃すのは避けたいところです。

事前にインターンシップのプログラム内定をよく読み、本選考までのフローを確認して参加しましょう。

4.自分の中で候補を絞りすぎない

インターンシップは広い視野を持って選ぶことが大切です。インターンシップに参加する前から、今の自分の価値観だけで判断し、理想ばかりで企業を絞りこまないようにしましょう。

候補先を限定してしまうと、以下のようなリスクを高める可能性があります。

・せっかく参加できる他企業のインターンシップを見落とす

・まだ出会っていないだけで、本当は自分にマッチしている業界や業種などと出会うチャンスを失う

インターンシップを選ぶときは、「今志望している業界や職種以外に自分に適しているものはないか」常に問いかけながら探してみましょう。企業からオファーがあれば、積極的に受けてみるのもよいでしょう。

5.企業の知名度だけで応募しない

知名度だけに着目しないようにするのも、インターンシップを選ぶうえでのポイントです。インターンシップを選ぶときは、知名度よりも自分の価値観や目指したい方向性に合っているかが大切です。

周りへ見栄を張ったり、名前を知らない企業はよく分からないから行きたくないと応募しなかったり、知名度の高さで企業を選ぶのはおすすめできません。たとえ知名度の高い企業に入れても、ミスマッチを起こして想像と違ったと後悔しても、就活はやり直せません。

入社して自分の力を発揮し、やりがいが感じられる仕事に就けるよう、知名度ではなく自分の仕事上の価値観やキャリアにとって大切なものが何かを見極めて応募しましょう。

>> 【無料】OfferBoxでインターンオファーを受け取る

OfferBoxでは自分に合った企業が見つけられる

先ほどもご紹介したダイレクトリクルーティングサービスの1つである「OfferBox(オファーボックス)」をご紹介します。OfferBoxは、新卒向けオファー型就活サイトです。

OfferBoxは逆求人型のサイトで、無料で利用できます。プロフィールを登録しておくと、待っているだけで自分に合った企業からオファーが届くサービスです。

ほかのダイレクトリクルーティングサービスとは異なり、企業のオファー送信数が制限されているのがOfferBoxの特徴のひとつです。つまり、企業がプロフィールを厳選して学生にアプローチするため、より採用意向度の高い、自分に合った企業からオファーを受けることができます。

就活ナビサイトなどで、自らアプローチする方法も平行しながら、ダイレクトリクルーティングサービスを活用することで効率的に就活を進めましょう。

>> 【無料】OfferBoxでインターンオファーを受け取る

選ぶ基準を確認してインターンシップを探してみよう

たくさんのインターンシップのなかから自分に合ったプログラムを選ぶためには、インターンシップの目的を整理することが大切です。「職業体験をしたい」「先輩社員と話しながら社風を確認したい」「志望業界を決めたい」といった目的に合わせて、適切なインターンシップを選びましょう。

インターンシップを選ぶ際は、学業や私生活とのバランスを保つため、無理のないスケジュールを立てるのも大切です。また、インターンシップが本選考につながる可能性も高いため、何事も事前に情報確認をしてから、慎重に選んでいきましょう。