この記事では、就活で評価されやすい12種類の強みと、魅力的に伝えるための例文を紹介します。論理的な自己PRを作成できるフレームワークも紹介しますので、ぜひお役立てください。

もし自分の強みの見つけ方がわからないなら、オファー型就活サービス「OfferBox」を始めるのがおすすめです。プロフィールや自己PRに興味を持った企業から、「会いたい」というオファーが届く仕組みで す。

OfferBoxにはメーカーやIT、商社など、さまざまな業界や職種の企業が21,280社以上(※)登録しています。各企業のオファー文面から、それぞれどのような強みが評価されるのかがわかりますので、ぜひ以下からご利用ください。

(※)2025年8月時点

目次

自己PRとは?

就活における自己PRとは、自分の強みや長所を企業にアピールすることです。採用担当者は就活生の自己PRを見て、自社が求める人材かどうかを評価します。

そのため、自己PRを作成するときは、企業から、面接の場合はに「採用したい」、ES(エントリーシート)の場合は「面接で詳しく話を聞きたい」と思ってもらうための工夫が必要になります。

自分の強みや長所が具体的に伝わるエピソードを入れて、あなたの人柄が想像できるような自己PRを作成しましょう。

企業の社風や業務内容、求める人物像などを理解し、自己PRの中なかに盛り込むことも大切です。自分が企業やチームに貢献できることを具体的に伝えられるので、好印象を与えられます。

自己PRと強みや長所の違いは?

「強み」と「長所」には、以下のような違いがあります。

- 強み:仕事に活かせる能力やスキル

- 長所:正確や人柄の中で優れているところ

たとえば、「誰とでも打ち解けられる」は性格や人柄を表す表現のため、長所です。長所は強みを生み出しているケースが多くあります。そのため、「誰とでも打ち解けられる」長所を持つ人は、「相手の懐に入る営業力」という強みがあると言えるでしょう。

強みと長所に関連性・一貫性があると両方の説得力が増し、採用担当者に魅力的な人材だと思ってもらいやすくなります。

自己PRを作成する際には、自分の強みと長所の関連性・一貫性をもたせるようにしましょう。

【強み一覧】就活で使える自己PRの例文12選

自己PRでアピールできる強みが見つからず、悩む方も多いのではないでしょうか?ここでは企業に評価されやすい12個の強みを、具体的な例文とともに紹介します。

自分に当てはまる強みがあるはずなので、ぜひ参考にしてみてください。

- 課題解決力

- 論理的思考力

- 計画性

- 主体性

- 継続力

- 責任感

- 協調性

- コミュニケーション能力

- 傾聴力

- 向上心

- 真面目さ

- 好奇心

- 巻き込み力

強み1:課題解決力

【例文】

課題解決力は、現状を分析し、問題の根本原因を特定して解決策を実行する力を指します。

強み2:論理的思考力

物事を体系的に整理し、筋道を立てて考える力が論理的思考力です。

【例文】

強み3:計画性

計画性は、目標達成までのプロセスを逆算し、具体的なタスクとスケジュールを立てて実行する力です。

【例文】

下記の記事では、ほかにも計画性をアピールする例文を5つ紹介しています。ぜひご覧ください。

強み4:主体性

指示を待つのではなく、自ら課題を見つけ、解決のために率先して行動する姿勢が主体性です。

【例文】

強み5:継続力

継続力は一度決めた目標に対し、困難があっても諦めずに粘り強く取り組む力です。

【例文】

強み6:責任感

与えられた役割や仕事を最後までやり遂げる強い意志が、責任感です。

【例文】

責任感をアピールしたい方は、こちらの記事の例文もチェックしてみてください。

強み7:協調性

協調性は、チームの中で異なる意見を持つメンバーと協力し、目標達成に向けて貢献する力です。

【例文】

強み8:コミュニケーション能力

相手の意図を正確に理解し、自分の考えをわかりやすく伝える力がコミュニケーション能力です。

【例文】

コミュニケーション能力は多くの学生がアピールする強みなので、他の学生に埋もれないように差別化をするためには、伝え方に注意が必要です。下記の記事で注意点を解説していますので、参考にしてみてください。

強み9:傾聴力

傾聴力とは、相手の話に真摯に耳を傾けて、その裏にある本音や感情まで深く理解する力です。

【例文】

傾聴力をアピールする際は、押さえるべきポイントがあります。こちらの記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

強み10:向上心

現状に満足せず、常により高い目標を掲げて成長しようと努力する姿勢が向上心です。

【例文】

強み11:真面目さ

真面目さは、一つひとつの物事に誠実に向き合い、地道な努力を続けられる姿勢を指します。

【例文】

真面目さをアピールするエピソード作りに悩む方は、下記の記事をご覧ください。

強み12:好奇心

未知の物事に対して興味を持ち、積極的に知識や経験を吸収しようとする力が好奇心です。

【例文】

強み13:巻き込み力

巻き込み力は、自分の目標や想いに共感してもらい、周囲の人々を協力者として巻き込んでいく力です。

【例文】

就活で使えるほかの強みも知りたい方は、こちらの記事をご一読ください。

強みをもとに自己PRを作成する方法

自己PRで強みを伝えるには、話の構成が重要です。誰でも論理的に自己PRが作れるフレームワークを紹介します。

- 結論:強みを一言で表す

- 具体例:強みを裏付けるエピソードを紹介する

- 結果・学び:行動した結果と学んだことに触れる

- 将来の展望:入社後にどのように活躍したいか伝える

結論:強みを一言で表す

自己PRの冒頭では、あなたの強みをキャッチコピーのように、一言で端的に述べましょう。採用担当者は多くの学生のESをチェックするため、最初に話の要点を示せば、あなたの魅力が記憶に残りやすくなります。

たとえば、OK例の「困難な状況を打開する」のように、修飾語を加えるのが、オリジナリティが増すため、おすすめです。

私の強みは課題解決力です。 【OK例】

私の強みは、困難な状況を打開する課題解決力です。

まずは自分の強みを単語で書き出し、次にどのような場面で役立つかを考えてみましょう。

具体例:強みを裏付けるエピソードを紹介する

強みを伝えた後は、それを裏付ける具体的なエピソードをストーリー仕立てで語ります。採用担当者はこのストーリーを通じて、あなたが入社後に活躍する姿を具体的にイメージします。

次の3点に分けて、経験を箇条書きで整理してみましょう。

- 状況(どのような状況だったか)

- 課題(そのときに直面した課題は何か)

- 行動(課題解決のためにどのように行動したか)

とくに「行動」の部分は、「〇〇という役割で、〇〇を工夫した」のように、あなたの主体的な動きを具体的に記述するのがコツです。

エピソードを構造的に整理することで、あなたの強みを論理的かつ魅力的に伝えやすくなります。

結果・学び:行動した結果と学んだことに触れる

エピソードの締めくくりには、行動がもたらした「結果」と、そこから得た「学び」を必ずセットで加えましょう。採用担当者はあなたが経験から学び、次に活かせるスキルを身につけているかを見ています。

以下が結果や学びを書く手順です。

- 結果を具体的に書く(例:〇〇が改善された、〇〇を達成できた)

- 自分の成長を書く(例:この経験から、〇〇の重要性を学びました)

手順1は「お客様に感謝された」など定性的な変化で構いません。このように、結果と学びを明確に語ることで、あなたが成長し続ける人材であることを示せます。

将来の展望:入社後にどのように活躍したいか伝える

自己PRの最後は、あなたの強みを入社後にどう活かして企業に貢献したいかという「将来の展望」で締めくくりましょう。自分の経験と企業の未来を結びつけることで、採用担当者にあなたを採用するメリットをアピールできます。

以下が具体的な手順です。

- 企業の採用サイトやOB・OG訪問、企業説明会などで で、事業内容や求める人物像を知る

- あなたの強みがどう活かせるかを考える

- 「私の〇〇という強みを活かし、貴社の〇〇事業の成長に貢献したいです」のように結びつける

具体的な貢献イメージを伝えて、「一緒に働きたい」と思われる魅力的な締めくくりに仕上げましょう。

なお、自己PRがどうしても浮かばない人には、共通点があります。下記の記事でよくある傾向を知って、改善してみてください。

自己PRや強みがわからない場合の5つの見つけ方

自己PRの作成に特別な経験は必要ありません。あなたに眠っている本当の強みを見つける、5つの具体的な方法を解説します。

- 効率的に自己分析ツールを活用する

- 弱みをポジティブな表現に言い換える

- 過去の経験を洗い出す

- 親しい友人や家族に聞く

- 志望企業の求める人物像を参考にする

対処法1:効率的に自己分析ツールを活用する

自己PRや強みが思い浮かばないときは、自己分析ツールを使ってみましょう。最近では無料で使えるものが多く出ているので、気軽に活用できます。

OfferBoxの「AnalyzeU+」も無料で使える自己分析ツールです。AnalyzeU+は100万人のデータをもとに、28項目の診断結果から、自分の強みや弱みを詳しく分析してくれるのが特徴です。

診断結果のアドバイスから自己PRの作成の参考になるので、ぜひ使ってみてください。

対処法2:弱みをポジティブな表現に言い換える

長所と短所は表裏一体です。自分が短所と思っていることでも、捉え方を変えれば長所としてアピールできるケースは多々あります。以下が言い換えの一例です。

- 短所:心配しやすい

- 長所:物事を慎重に進められる

このように、まずは短所を洗い出してみて、長所や強みに言い換えられないか考えてみてください。

具体的にどのような長所に言い換えられるか知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

対処法3:過去の経験を洗い出す

自分がこれまでどのような経験や行動をしてきたか、その結果どうなったのかなど、過去を振り返ってみましょう。自分の過去を洗い出すことで、自分の特徴や強みを見つけるきっかけになります。

どのように進めたらいいかわからない人には、「自分史」の作成がおすすめです。

自分史は、小学校・中学校・高校・大学といった年代別に過去の経験を振り返る方法です。紙やデータに書き出して視覚的に自分の過去を振り返ると、自覚していなかった特徴や強みを見つけやすくなります。

自分史のワークシートは、こちらのリンク先でダウンロードできるので、ぜひご活用ください。

対処法4:親しい友人や家族に聞く

4つ目は「家族・友人に聞く方法 」です。周囲の人から見た自分を知ることで、客観的な視点で自分の特徴と向き合えるようになります。

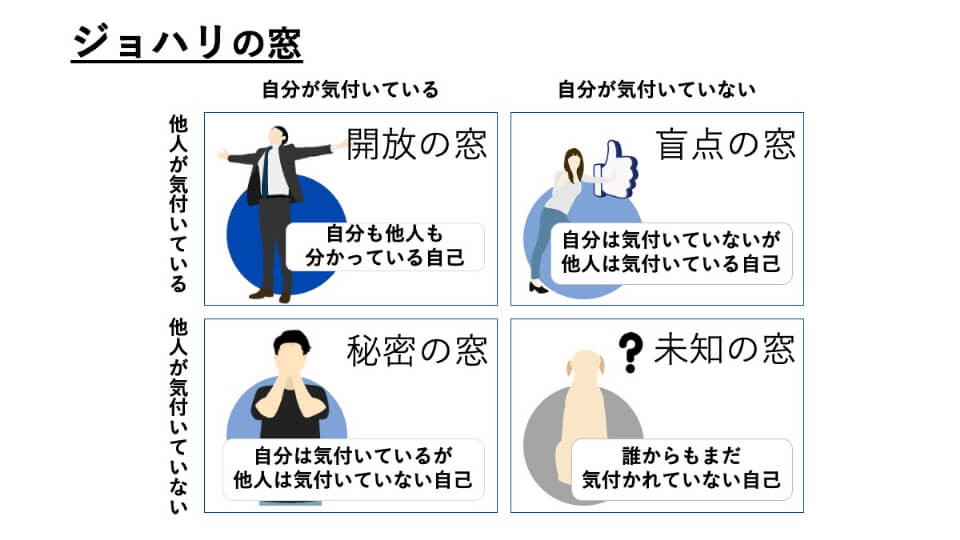

家族や友人に聞く場合は「ジョハリの窓」を活用してみましょう。ジョハリの窓とは、自分の特徴を以下4象限のマトリックスにまとめたものです。

「盲点の窓」という自分が知らなかった強みに気づけるため、自己理解を深めやすいのがメリットです。

ジョハリの窓のワークシートはこちらからダウンロードできます。作り方の手順も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

対処法5:志望企業の求める人物像を参考にする

志望企業が求める人物像を見て、自分に当てはまる強みがないか考えるのもひとつの方法です。

企業の公式サイトや募集要項を見てみましょう。それぞれの下記の内容がわかります。

- 企業理念・や企業の行動方針(バリュー):企業の方向性

- 募集要項:求める人材像(能力や経験など)

- 社員・経営者のインタビュー記事:活躍する人材、重視する価値観

もし企業の求める人材が自分と当てはまらなくても、無理に企業に合わせた強みを書く必要はありません。

あくまで自分の強みを考える参考にするつもりで、企業の求める人材を見るようにしましょう。

就活の自己PRで強みを聞かれる3つの理由

採用担当者の質問の意図を知ることで、相手に響きやすいアピールができます。自己PRで強みを聞かれる3つの理由を見ていきましょう。

- 客観的な自己分析ができているかを確認するため

- 企業が求める人材にマッチするかを確認するため

- 行動特性・思考性を確認するため

理由1:客観的な自己分析ができているか確認するため

企業が自己PRで強みを聞く理由のひとつは、就活生が客観的に自己分析ができているかを確認するため です。

自己PRで自分の強みをうまくアピールできているかを見て、「就活生が自分を客観的な視点から分析し、理解できているか」を判断しています。

自己分析は就活の基礎になるため、自己分析ができていないと就活に真剣に取り組んでいないと思われる可能性が高いです。その結果、採用担当者に志望度が低い就活生だと判断され、マイナスの評価になりかねません。

自己分析に困ったらツールの活用がおすすめ

採用担当者にマイナスの印象を与えないためには、自己分析を丁寧に行う必要があります。しかし、イチから自己分析をするのは大変です。

自己分析をしてみたものの、客観的に分析できているかわからず悩むう方も多いでしょう。

そのようなときは、OfferBoxの適性分析ツール「AnalyzeU+」がおすすめです。「AnalyzeU+」は累計100万人の診断結果にもとづいて分析してくれる適性診断ツールで、28項目の診断結果で自分を分析できます。また、組織の中での役割を8つの動物に分類しており、得意分野や組織における立ち位置などもわかります。

診断結果のアドバイスから自己PR文も作成できるので、ぜひ以下から無料で活用してみてください。

理由2:企業が求める人材にマッチするか確認するため

企業が就活の自己PRで強みを聞くのは、応募してきた就活生が企業の求める人材にマッチするかを確認するためでもあります。

どれだけ魅力的な強みを持った就活生でも、その強みを自社で活かせなければ採用する必要がありません。もちろん、就活の場で仕事の役に立たない強みをアピールする就活生はほとんどいませんが、企業が必要としている強みをアピールできていないケースは多く見受けられます。

たとえば、営業職を募集している企業で「裏方の仕事を率先してできる」ことをアピールするなどです。 それより「相手の役立つ提案ができる」「高い目標を掲げて確実に達成できる」強みをアピールする就活生のほうが、企業が求める人材にマッチする可能性が高くなります。

理由3:行動特性・志向性を確認するため

行動特性・志向性を確認することも、企業が自己PRで強みを聞く理由です。それぞれ下記を意味する言葉です。

- 行動特性:「行動や思考のパターン」を指す

- 志向性:「就活生がどう働いていきたいか」を指す

行動特性は、入社後のミスマッチを減らすために採用面接で利用されます。志向性は採用だけではなく、入社後の配属先や研修、教育方法を判断するためにも活用されます。

自己PRで強みを聞くと、就活生が自分の強みに気づいたきっかけになるエピソードを知れるので、就活生の行動特性と志向性がわかります。

似たようなエピソードが出たとしても、就活生の行動パターンや価値観に違いが出るからです。

企業は自己PRを聞いて、就活生の行動特性と志向性が自社の求める人材にマッチするかや、入社後の配属などの判断材料にします。

OfferBoxなら企業の反応を見て自分の強みをブラッシュアップできる

自己PRは、志望している企業や業種に合わせてアピールする強みを変える必要があります。

もちろん自分の中にある強みをアピールするので、自分とかけ離れた人物を演じるわけではありません。 しかし、「自分の強みを見て評価してくれる企業で働けたらいいのに…」と思うときもあるのではないでしょうか?

「OfferBox」は登録してプロフィールを作成すると、それを見て興味を持った企業からオファーが来る仕組みの新卒オファー型就活サービスです。

大手からベンチャーまで21,280社以上(※1)の企業が登録しているため、さまざまな業界からオファーが届く可能性があります。また、学歴によるオファー受信の偏りもありません(※2)。

オファーをもらえる企業を知ることで、業界や職種ごとに、どのような自分の自己PRが響くのかがわかります。 オファーがなかなかもらえなければ、自己PRを見なおすきっかけにもなるでしょう。

実際に、OfferBoxを利用した学生から以下のような声が届いています。

Y.Mさん

N.Nさん

自信を持って自己PRできるようになるためにも、ぜひ以下から無料で活用してみてください。

(※1)2025年8月時点

(※2)OfferBox 2023年卒利用実績データより