>>【無料】理系学生も利用中!就活サービス「OfferBox」に登録

理系学生の多くは、学んできた理系の知識を活かして就活を進めたい気持ちが大きいはず。

また、自由応募だけではなく、企業からのオファーや大学の推薦制度を活用したい人もいると思います。

一方で理系の大学に進んだものの、文系職種に就職を志す学生も多いことでしょう。

そこで本記事では、理系の学生が研究内容を活かして専門職に就職する場合、文系職種や専門分野以外の仕事に応募する場合に分け、就活のポイントを解説していきます。

それぞれの就活の方法から、就活スケジュールの流れ、志望動機例を含めたESや面接対策まで網羅的に説明していくので、ぜひ最後までご覧ください。

OfferBoxは、プロフィールに登録しておくと企業から選考やインターンシップのオファーが届く新卒逆求人サービスで、就活生の約23万人(※1)に利用されています。

また、累計登録企業数は約21,280社(※2)で、大手から中小・ベンチャーまで幅広い企業に登録されています。

完全無料で利用できるため、ぜひ活用ください。

(※1) OfferBox 2026年卒利用実績データより

(※2)当社アカウントを開設した累計企業数で、直近で利用していない企業含む(2025年8月時点)

目次

理系就活の特徴

まずは最初に、最近の理系の就職事情について、文系の就活とも比べつつ見ていきましょう。

特にスケジュールについては理系ならではの事情があるので注意してください。

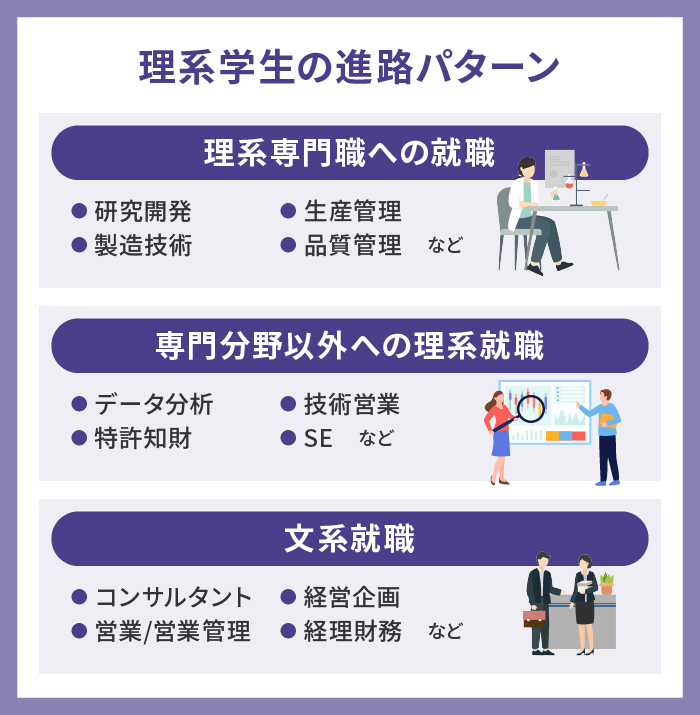

理系学生の進路パターン

大学や大学院で学んだことを職業に活かしやすいのが理系学生ならではの強みです。

理系は高い専門性を活かして、研究職や開発職、設計職など専門分野の職種を目指す学生が多いです。

専門的に取り組んでいる学問と直結する分野の業界への就職は、求人ニーズが高く、研究室の教授に推薦状を書いてもらう推薦応募が多いのも特徴です。

専門分野以外での進路パターンとしては、自分の専門分野ではないものの学校で勉強したことを活かせる企業への就職や、文系学生に人気の企業に就職するケースもあります。

いずれも自分の専門とは直結しない就職先ですが、専門外だからといって必ずしも就活が不利になるわけではありません。

専門知識以外にも、理系ならではの強みも多くあるので、アピールの仕方さえ掴めば専門外でも活躍できるチャンスは広がっています。

理系の採用需要は高いが文系とあまり差はない

近年、理系学生の需要がより高まっていると耳にする機会が増えました。

さまざまな分野で技術進化が進んでおり、各社が遅れをとらないために研究開発に力を入れている状況です。

また、そのほかにも、理系学生は論理的思考力があると考えられ、理系学生の採用意向が高い企業が増えています。

ただ、文部科学省と厚生労働省が共同で調査した『令和2年度大学等卒業者の就職状況調査(令和3年4月1日現在)』によると、2021年4月1日時点の就職率は文系が96.0%、理系95.9%と、ほぼ同程度です。

そのため、文系との有意な差があるとは言えないでしょう。

しかし、理系の就活のメリットとしては、大学での学問領域の専門職を目指せる一方、文系の職種も選択ができるという点が挙げられます。

メーカーの技術部門や、民間の研究所、IT企業、エネルギーやマテリアル業界、医療機器業界などの理系職種にプラスして、文系も多い商社やマスコミ、金融など幅広い職種の中にも応募できるというのが理系の魅力です。

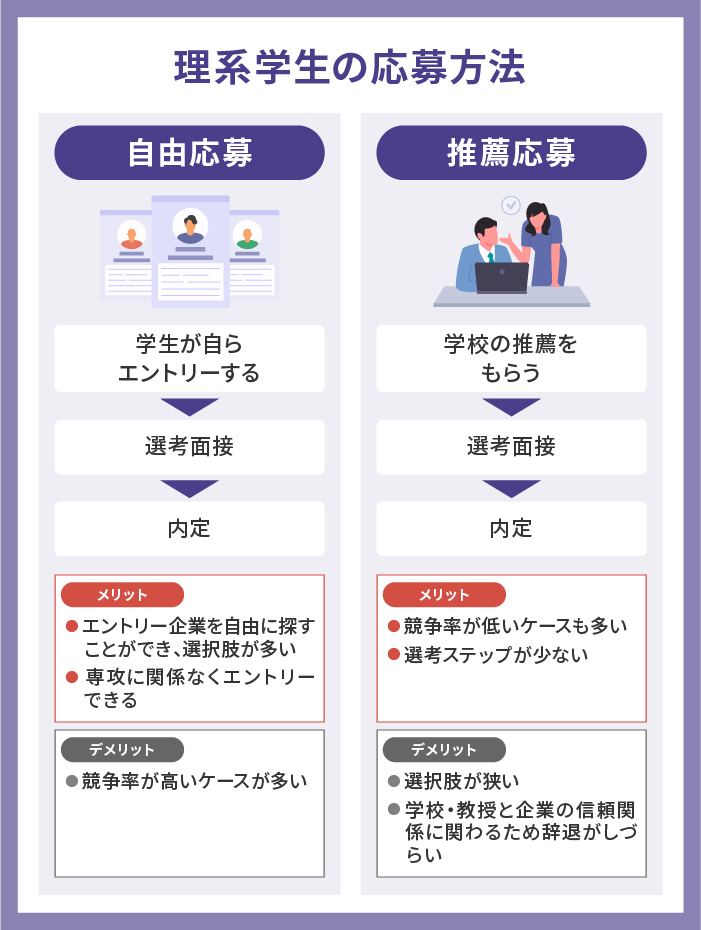

理系学生の応募方法

理系の学部生、大学院生の就職には自由応募と推薦応募があります。

自由応募は幅広い企業のなかから選ぶことができ、複数の企業を受けながら一番自分に合いそうなところを選べるメリットがあります。

ただし、エントリーが殺到しやすく競争率が高くなるデメリットもあります。

推薦応募には学校推薦、学科推薦、教授推薦などがありますが、大学側や教授と企業の間に信頼関係があり、学生に対して優先的に選考をおこなってもらえるのがメリットです。

ただし、内定が出たら基本的には辞退ができないというデメリットがあります。

なお、学部生・大学院性が推薦応募を選ぶ率は大学や学部にもよりますが、3割を切るところも多く、最近は自由応募を選ぶ学生が多いようです。

>>【無料】理系学生も利用中!就活サービス「OfferBox」に登録

理系の就活はいつから?志望先別のスケジュール

理系の学生は、早め早めの就活準備がポイントになります。

理系は実験や研究が必修であるため、就活スケジュールがタイトになりやすいためです。

特に修士課程まで進んだ学生は、研究室に長く滞在しないといけないことが多い一方で、入学初期からインターンシップや業界研究を進めなければ、翌年の就活準備に出遅れてしまう恐れもあります。

どうしても優先して進めたい研究があれば、推薦を受けて短期間で就活を終わらせるというのも一つの手です。しかし、就活より目の前のことを安易に優先してしまうと、入社後に後悔してしまう可能性があります。

ここでは理系就活の大まかなスケジュールについて、推薦や自由応募、文系就活別に紹介していきます。できる限り紹介する就活スケジュールの流れに沿って活動を進め、就活と研究を両立できるようにしましょう。

理系専門職への就活はいつから?

理系の場合、これまでの専門分野を生かした職種への就職が可能です。

専門分野でも就活の方法には自由応募と推薦があります。

推薦ではゼミや研究室での研究内容と直結している企業への推薦となるので、ゼミや研究室を選ぶ時点で、将来の就職までを考えておくことが大切です。

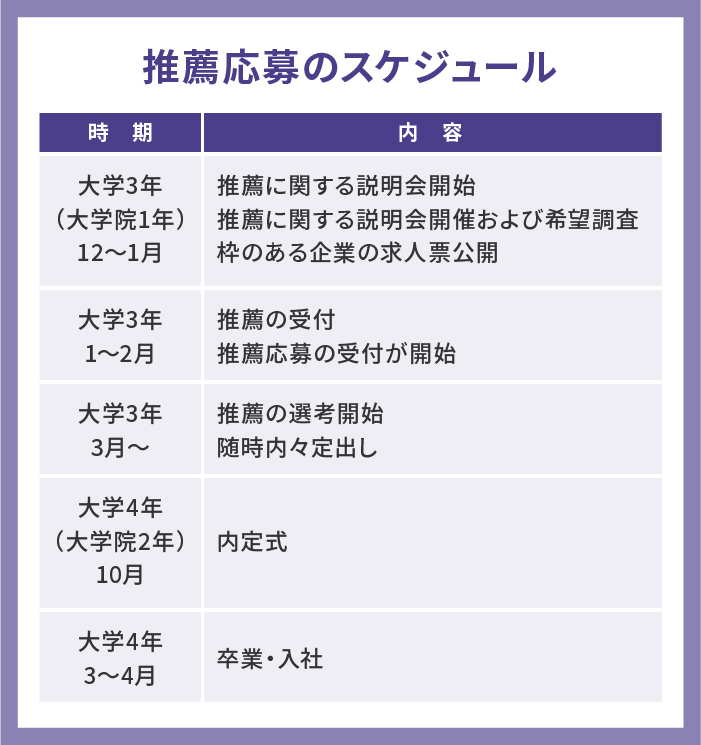

理系専門職に推薦で就活する際のスケジュール

ここでは、専門分野に推薦応募で就活する場合のスケジュールを紹介します。ただし、大学によってもスケジュールが異なるため、おおよその目安としてください。

自由応募の場合は、次の専門分野以外への理系就職のパートで紹介します。

推薦は年末年始頃から推薦の受付が始まり、3月には選考がスタートします。推薦枠の場合、一般学生にはオープンにしていない企業の募集もあるため、気になるところがあれば、大学や教授などに聞いてみると良いでしょう。

3月の時点で就職先が決まれば、修士2年次の卒業研究もおこないやすくなります。

理系専門職への就活のポイント

学校推薦はだいたい、学部3年、修士1年の年末年始頃から受付が始まりますが、大学によって予定が異なるので、大学のキャリアセンターなどに問い合わせてください。

基本的に推薦をもらえるのは同時に1社だけです。もし、推薦で受けた企業から内定がもらえなかった場合は、自由応募就活に切り替えることがあります。

最近は自由応募も就活スケジュールが早まっているため、6月頃には主な企業の採用が終わっている可能性があるので注意してください。

理系専門職以外への就活はいつから?

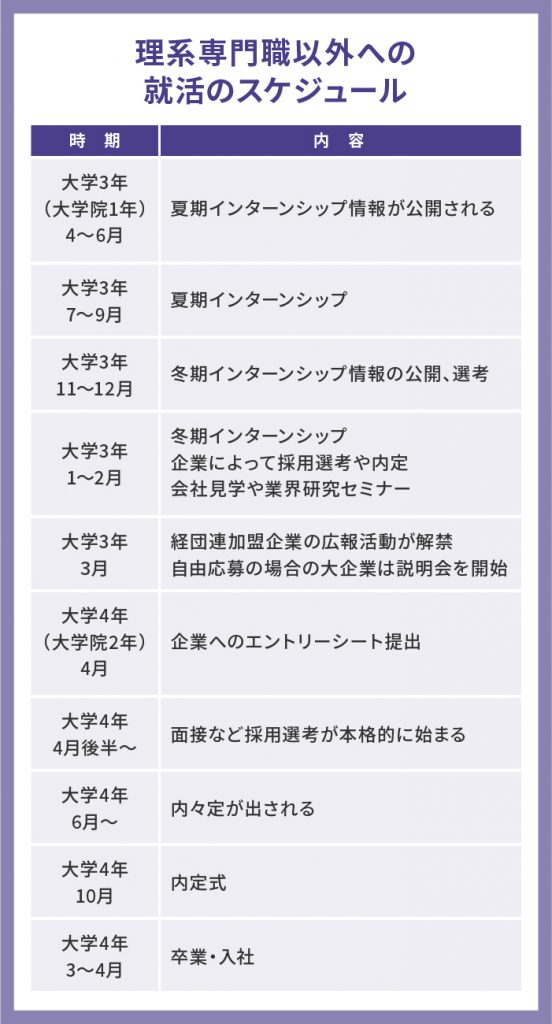

自由応募は一般的な就活ルールに合わせたスケジュールが適用されます。専門分野以外を目指すときのおおまかなスケジュールを見てみましょう。

理系専門職以外への就活のスケジュール

自由応募では、経団連加盟企業は政府の「就活・採用活動日程に関する関係省庁連絡会議」で話し合われた就活ルールにのっとったスケジュール通りになります。

そのほかの企業は、早期に選考を開始し、早いところでは大学3年生(大学院1年生)の9月に選考を締め切る企業もあります。

自由応募は、自由に企業が選べる一方でほかにも多くの志望者がいるため、企業のスケジュールをしっかりと把握しながら、対策を練っていく必要があります。

理系専門職以外への就活のポイント

専門分野以外では、その企業の業務内容を専門とする学生もライバルになるので、知識や研究実績だけで勝負をするのは難しいです。

そのため、しっかりと企業分析と自己分析をした上で、自分の資質、ポテンシャルなどをより強くアピールすることが大切です。

志望先の企業に入ったら何をやりたいのか、そのためにどんな努力をしたいと思っているのかについても、論理的に伝えるようにしましょう。

理系の文系職への就活はいつから?

理系の学生でも、事務や営業、広報など文理問わず募集がある職種への就職を希望する人もいることでしょう。

その場合、十分に時間をかけて企業研究や自己分析、面接の練習、対策をおこなっている文系と一緒に就職活動をしなくてはいけません。

研究の合間を縫いながらになると思いますが、十分に準備に時間をかけられるようにしましょう。

理系の文系職への就活スケジュール

文系就活も、一般的な「就活ルール」通りのスケジュールになります。そのため、前述の専門分野以外の就活スケジュールとほぼ一緒です。

文系であれば学部3年、修士1年などの春から十分に準備の時間がとれます。

面接の練習も学部4年、修正2年の4月頃には始めていると言う人も多いようです。

しかし、理系はその間にも実験や研究があったり、文系就職する決断が遅れたりするので、文系より早く準備をスタートさせる意識を持ったほうがよいでしょう。

理系の文系職へのポイント

専門的な職種では大学や大学院で得た知識、専門性などが強みとなる場合もありますが、文系と一緒に受けるような文系就活では技能よりもポテンシャルが重視される傾向にあります。

理系学生がアピールする資質の例を挙げます。

- 論理的思考が得意

- 研究を通して培った粘り強さ

- 探求心の旺盛さ

- データ分析力、解析力、数理能力がある

文系就活でも理系で培ったことは役立つことが多いです。

ぜひ自分の経験を振り返ってみてアピールしてみてください。

>>【無料】理系学生も利用中!就活サービス「OfferBox」に登録

2027年卒・2028年卒の就活スケジュールの変更点

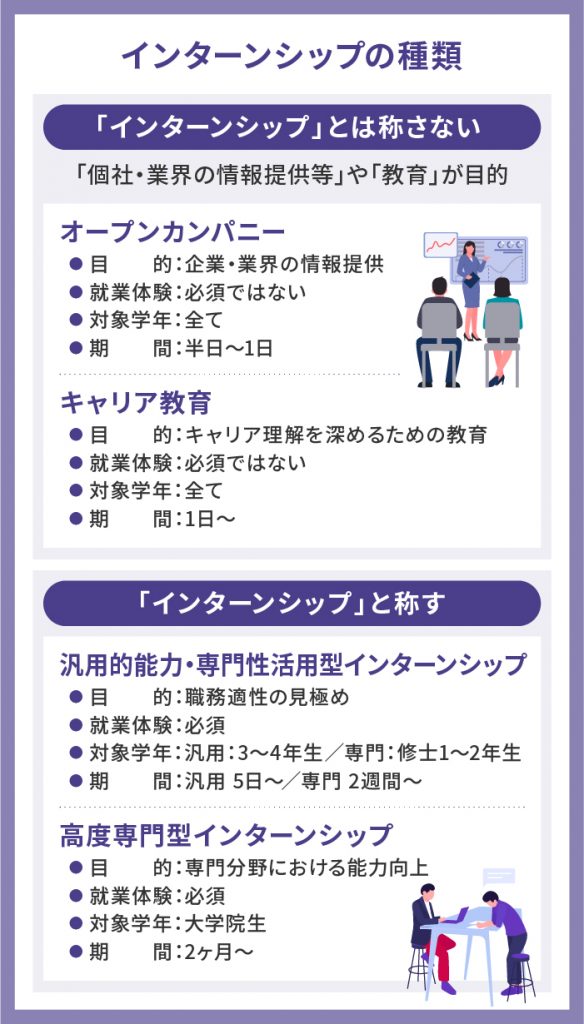

2025年卒より、採用直結インターンシップ(インターンシップ時の学生情報の本選考利用)が認められるようになるのは、大きな変更点です。

インターンシップの種類は大きく以下4タイプに分類されます。

上記のうち、「インターンシップと称す」条件を満たした場合に限り、採用活動に学生の個人情報を利用することが認められています。つまり、採用直結インターンシップは「汎用型能力・専門活用型インターンシップ」と「高度専門型インターンシップ」を定義したものです。

採用直結型インターンシップが公認されたことにより、優秀で仕事に意欲的な学生を早期に採用に繋げることができる理由から、企業はインターンに対してより本格的に取り組むようになりました。

インターンシップの重要性が増したからこそ、採用活動の早期化は一層進むと予想されるでしょう。

インターンシップを通して、企業の魅力を理解できるのはもちろん、仕事のやりがいや厳しさも実感することもできます。

これから就活にのぞむ学生は、就活のなかでインターンシップを重視するのはもちろん、早めの就活スタートを心がけましょう。

>>【無料】理系学生も利用中!就活サービス「OfferBox」に登録

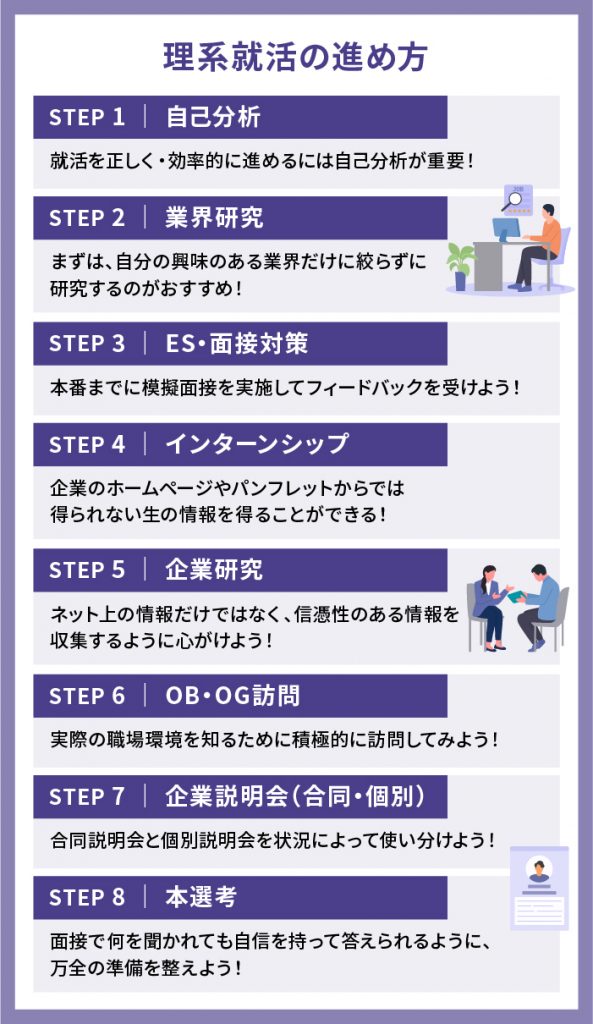

理系就活スケジュール全体の流れ・進め方

ここからは理系就活の大まかなスケジュールを紹介します。

今後はインターンシップの重要度が増す点も考慮し、できる限り早い時期からの準備を心がけましょう。

STEP1. 自己分析

就活の手始めとして、まずは自己分析に取りかかりましょう。

自己分析とは、自分の性格、強み・弱み、価値観の傾向などを明らかにすることです。

過去に経験した出来事から、当時の感情や行動を振り返り、自分が大切にしている価値観を明らかにしていきます。

具体的な方法としては、自己分析ツールや自分史などをうまく活用するのがポイントです。

頭のなかで考えるだけでは自分を客観視しづらいため、客観的なデータを得られるツールと手法を積極的に活用してください。

インターンシップや企業研究より自己分析を優先するのは一見遠回りのように思えますが、自分自身を正しく理解しないことには最適な業界・企業も見つけられません。

就活を効率的に進めるためにも、まずは自己分析から始めましょう。

自己分析の具体的なやり方進め方はこちらの記事でまとめています。

自分史の詳細やダウンロードして使えるシートはこちらです。

OfferBoxの自己分析ツール「AnalyzeU+」

自己分析の一つの手段として、OfferBoxに無料登録することで利用できる自己分析ツール「AnalyzeU+」を活用してもよいでしょう。

自己分析は自分の強み・弱みを挙げていくだけではなく、それを裏付ける具体例なエピソードが必要になります。

AnalyzeU+の診断結果は、社会人基礎力(11項目)や次世代リーダー力(14項目)、職務適性をはじめ、就活や働く上で必要になる能力を計28項目に分けて可視化します。約100万人以上のデータをもとに診断しているため、精度の高さには定評があり、就活に役立ったという声も多くあります。

自己分析において、自分自身を象徴するエピソードを探す有効なヒントを得られるでしょう。

STEP2. 業界研究

自分の特徴を理解できたら、次は業界研究を進めていきます。

視野を狭めないためにも、初めは自分の興味のある業界だけに絞らずに調べていくのがおすすめです。

先入観や偏見を持たず、まずは世の中にどんな業界があるのかを調べていきましょう。

業界研究で抑えるべきポイント

- 業界ごとの特徴を理解する

- 業界の全体像を捉える

- 業界の安定性・将来性を知る

- 業界の最新動向を知る

- 業界を構成する主な企業を知る

以上のポイント以外にも、選考に臨むにあたって知っておくべき点は多くあります。

業界研究を進めるなかで疑問に感じたことを掘り下げつつ、さらに業界への理解を深めていってください。

業界研究の目的ややり方はこちらの記事でまとめています。

STEP3. ES・面接対策

自己分析によって自分の強みや弱みを把握して、働きたい職種や業界の方向性が定まったらES・面接対策に進みます。

ES選考では主に以下3つの項目で審査され、それぞれに沿った質問が用意されます。

1. 「能力・性格、行動特性」 → 質問例 : 長所・短所、学生時代に力を入れたこと

2. 「熱意・志望度」 → 質問例 : 就活の軸、志望動機、10年後のキャリアプラン

3. 「知識・思考力」→ 質問例 : 弊社の課題と解決策を教えてください

自己分析をもとに想定質問に対する回答内容をまとめるとともに、企業・業界研究を通して業界用語や製品知識などもインプットしていきましょう。

面接対策についてもESと大きく差はありませんが、採用担当者と直接コミュニケーションをとる分、自分の想いを正確に伝える訓練が必要です。本番までに面接の流れに沿った行動マナーを学び、模擬面接を実施してフィードバックを受けることをおすすめします。

また、面接では逆質問する機会があるため、事前に質問内容を考えておきましょう。

逆質問によって面接の評価が大きく覆るケースは少ないのですが、前向きな質問であるほど仕事に対する熱意が伝わり、最後のひと押しとなるアピールをできます。

STEP4. インターンシップ

世の中にある業界を把握できたら、インターンシップに参加してみましょう。

インターンシップで実際の業務を体験することで、企業のホームページやパンフレットからでは得られない生の情報を得ることができます。

また、業界・企業の特徴や強みが分かるだけでなく、自分とその業界・企業との相性を確かめられるのもインターンシップに参加するメリットです。

入社後のミスマッチを避けるためにも、実際に自分の目でどんな業界・企業なのか確かめることをおすすめします。

ただし、インターンシップが開催される時期は決まっています。自己分析や業界研究が終わっていないからといって、インターンシップを後回しにしてしまうと、準備ができた頃には応募できるインターンシップがない可能性があります。

まずはスケジュールを確認し、自己分析や業界研究と同時並行になっても構わないので、応募してみましょう。

インターンシップには1日で終了するものもあるので、まずは自分が参加しやすい形式を選んで参加してみてください。

インターンシップの種類

インターンシップは「期間」と「内容」によって種類が分けられます。

【 期間別】

「1day」インターンシップ :

1日で完結するインターンで、1時間~3時間程度が一般的。

講義やセミナー形式が多く、主に企業や業界について理解を深める目的で実施。

「短期」インターンシップ :

数日から数週間、長くても1ヶ月程度。

長期期間を利用して開催される「サマー/ウィンターインターンシップ」も短期インターンシップの一つ。

参加人数が多く、選考難度は易しめ。

「長期」インターンシップ :

1か月以上のインターンを指す。

半年から1年程度、継続する学生が多い。

長期の就業体験を含むので、選考は厳しめ。

【内容別】

「会社説明・セミナー型」インターンシップ :

短期インターンシップの一つ。

会社説明会やオフィス見学、先輩社員との交流がメイン。

採用情報にはない、企業の実際の雰囲気などを知りたい場合に有効。

「プロジェクト型」インターンシップ :

短期インターンシップの一つ。

インターン生同士でチームを組んだ課題の実行・プレゼンが中心。

「就業体験型」インターンシップ :

長期インターンの一つ。

期間は半年から1年、長いと2から3年の場合もある。

週に2日・3日のフルタイム勤務など、実践的な就業体験を積める

STEP5. 企業研究

ある程度志望業界を絞れたら、次は企業研究です。

企業の強みや業界内での立ち位置に加え、自分が職場に対して求めるものを満たしているのかも確かめておきましょう。

企業研究を進める際は、1つの企業だけを調べて満足しないよう注意が必要です。

興味のある企業だけを調べても、その本質は捉えられないため、業界内の競合他社と比較しながら調べることが大切です。

企業研究で抑えるべきポイント

企業研究を行う際は、以下の内容を欠かさず抑えましょう。

| 項目 | 内容 |

| 企業理念(経営理念) | 企業が目指しているサービスの方向性・想い |

| 事業内容 | 開発に力を入れている製品、対象顧客(toB,toC向けなど) |

| 社風 | 年齢や男女比、職場の雰囲気など、自分がストレスなく働ける環境なのかどうか |

| 業界内の立ち位置・シェア | 売上高や営業利益など経営に関する主要な数字やシェア率 業界内における順位、年ごとの成長率も確認 |

| 将来性 | 売上高の推移、事業の動き(別分野の事業を展開する可能性はないか)など |

| 勤務条件 | 勤務地 : 転勤の有無、客先常駐・在宅勤務の可能性給与 : 月給制・年俸制、昇給など休日 : 年間・月間休日数、シフト/固定休みなど福利厚生 : 育休・産休の有無、有給休暇制度 |

| 関連企業 | 親会社・子会社・グループ企業の動向 |

| 現状抱える課題 | 応募先企業や所属する業界が抱えている課題課題に対して企業がどのように向き合っているかを確認することで、企業の将来性も判断できる |

| キャリアパス | 平均勤続年数・年齢、 10年後に想定されるポジションなど |

これらを調べる際は、ネット上の情報だけを鵜吞みにせず、会社説明に参加するなど可能な限り信憑性のある情報を収集するように努めてください。

その上で「仕事のどんな点に魅力・やりがいを感じるのか」「事業にどのように貢献できるか」を見極め、志望理由や自己PRの方向性を決めていきましょう。

特に経営に近い立場の役職者などが面接を担当する最終選考では、どれだけ会社について詳しく調べてきたかが問われるので、力を入れて企業研究に取り組んでください。

企業研究の詳細なやり方はこちらの記事で紹介しています。

STEP6. OB・OG訪問

就活では、社会人の話を聞いて自分が働くイメージを膨らませることも大切です。

業界や企業についての実情を知り、本当にその環境が自分に合っているのかを確かめましょう。

業界・企業については自力でも情報を集められますが、実際の職場環境はそこで働いた経験のある人にしか分かりません。

ホームページに載っている情報が本当なのか、一般的に持たれているイメージとどんな違いがあるのかなどを確かめるのがOB・OG訪問の目的です。

OB・OG訪問での質問例

OB・OG訪問では、社外に公表できない内容以外であれば幅広い質問に答えてもらえます。

ただし、忙しい業務の時間を割いて対応してくれているので、こちらからの質問は最小限にとどめたいところです。

先輩社員に何を聞くか迷ったら「直接聞くことでしか得られない情報」を収集するという観点で質問内容を考えてみてください。

質問例 :

- 仕事内容の理解を深める質問(この仕事を選んだ理由、仕事の辛い面)

- 職場のリアルな雰囲気を知る質問(どんなタイプの社員が多いかなど)

- 業界の実態を知る質問(業界の課題・将来性、どのような人材が成長できるか)

- 入社前後のギャップを知る質問(入社前に思い描いたキャリアは実現できているか)

- 選考全般に関する質問

また、対応してくれるOB・OGの入社年数やポジションに合わせて、質問の仕方やメインとなる質問内容を変えることも適切な回答を得る上で大切です。事前にOB・OGのプロフィールはしっかり確認しておきましょう。

OB・OG訪問の探し方や流れはこちらの記事を参考にしてみてください。

OB・OG訪問でするべき質問例はこちらの記事にまとめています。

STEP7. 企業説明会(合同・個別)

採用情報が解禁されたら、企業説明会へ参加していきます。

業界研究や企業研究を通じて目星を付けた企業の説明会に参加し、本選考へと進んでいきましょう。

企業説明会は合同説明会と個別説明会の2種類。合同説明会は一度に複数の企業の説明を聞けるメリット、個別説明会はひとつの企業の説明をじっくり聞けるメリットがあります。

まだ志望企業を決めきれてないなら合同説明会、しっかりと決まっているなら個別説明会というように、状況によって使い分けるのがおすすめです。

ただし、インターンシップと同様、企業説明会も各社ごとに開催スケジュールが決まっています。

場合により、前のSTEPと順番が前後する可能性もありますので、気になる企業の説明会の日程は早々に確認しましょう。

採用情報の解禁後は、企業説明会への参加やESの提出などが重なり、それまで以上に就活が忙しくなります。

ここから就活をスタートさせては他の学生に大きく遅れをとってしまうため、解禁前から少しずつ準備を進めておくことが重要です。

企業説明会に参加した際に質問したいポイントはこちらにまとめています。

STEP8. 本選考

企業説明会に参加した後はいよいよ本選考です。

本選考の流れは企業によってさまざまですが、基本的には書類選考→グループ選考→個人選考という順番でに進んでいきます。

基本的に人によっては複数の企業の選考を同時に進行していくことになるため、選考への対策はもちろん徹底したスケジュール管理が大切です。

また、選考が進めば進むほど、より深い自己理解と企業理解が求められます。

選考を進める中でも自己分析や業界・企業研究を繰り返し、面接で何を聞かれても自信を持って答えられるよう万全の準備を整えましょう。

本選考に向けての準備

- 自己分析

- 業界・企業研究

- ES・履歴書の準備

- 筆記試験対策

- 面接対策

就活の面接で押さえたいマナーはこちらにまとめています。

面接の対策やコツ、質問・回答例はこちらの記事を参考にしてください。

>>【無料】理系学生も利用中!就活サービス「OfferBox」に登録

理系就活の準備のポイント

理系学生が就活の準備をする際のポイントを紹介します。

自分の専門にこだわりすぎない

大学で学んだことを生かしたいと専門性にこだわりすぎてしまうと、就職先の選択肢を狭める可能性があります。

そもそも、文理選択は主に高校でしているため、今もそのとき選んだことが自分に合っているとは限りません。

就活は改めて自分が取り組んでいくことを見つめ直す機会になりますので、ある程度方針が決まっている人でも専門分野以外にも視野を広げて探してみることをおすすめします。

また、専門分野への就職だからといって、大学で学んだことがそのまま活かせるわけではないことも留意しておきましょう。

活躍している社会人の話を直接聞く

研究室に長い時間いると、先輩や教授から話を聞く企業だけが就職先の候補に上がることが多いです。

しかし、共同研究をしたり、先輩が就職したりした企業だからといって、自分に合っているとは限りません。

そこで、その企業で活躍している社会人の話を直接聞くようにしましょう。

話を聞く中で、業界のなかでの各研究分野の立ち位置が見えてくることもあります。意外な企業の魅力に気付くこともあります。

最近は、活躍しているOBが参加するセミナーやイベントが、オンラインで行われていることもあるため、時間を有効に使いながら、第一線で活躍している社会人の話を聞いてみましょう。

就活スケジュールをしっかり引いておく

特に理系の学生は、研究が忙しく就活との両立が難しくなる場合も少なくないので、余裕のある就活スケジュールを立てることが大切です。

また、一つの就活スケジュールに対して具体的な期限を定めないと、研究を優先したい気持ちが働きダラダラと計画を先延ばしにしてしまう場合もあるでしょう。

そうならないためにも、いつまでに何をするかを明確にし、計画的に就活を実施していく意識を大切にしてください。

就活スケジュールの立て方に迷ったら、自分で一度スケジュールを作成した上で、プロの就活エージェントなどにフィードバックをもらってもよいでしょう。

エージェントによっても対応は異なりますが、就活全般に対して詳細なアドバイスをもらえます。応募書類の添削を依頼する際も、修正箇所が無くなるまで徹底してフィードバックしてくれるエージェントもあるくらいなので、ぜひ利用してみてください。

研究の合間時間を有効活用

理系の場合、一般的な就活の時期でも研究活動などでまとまった時間を取りづらいです。

そのため、エントリーシートや履歴書は研究の待ち時間を利用して書くなど、研究の待ち時間などを活用して効率良く就活の準備を進めることをおすすめします。

また、新卒オファー型就活サイトの「OfferBox(オファーボックス)」であれば、プロフィールを登録することで、興味を持った企業からオファーをもらえるチャンスがあります。

研究活動の合間に就職活動をするのは大変だと感じている人は、ぜひ登録してみてください。

>>【無料】理系学生も利用中!就活サービス「OfferBox」に登録

理系学生向けの就活サービスを活用する

就活サービスの中には、理系学生に特化したサービスもあります。

一般的な求人サイトと比較して、研究内容や身に付けた専門性を活かせる求人を中心に掲載しているのが特徴です。

上手く活用することで、自分の強みをダイレクトに活かせる求人に出会える可能性が高まるでしょう。

就活サービスの種類としては、主に「求人検索型(ナビサイト)」「スカウト型(逆求人)」「エージェント型」に分類されます。

「マッチした求人を効率的に受ける必要がある」「(理系に特化した)仕事探しのアドバイスをほしい」など、自分自身が抱える就活の課題を解決につなげられるサービスを利用してみるとよいでしょう。

理系就活におすすめの就活サイト5選

ここからは、理系就活におすすめの就活サイトをご紹介します。理系学生が強みを発揮できる機能が豊富な就活サイトもあるので、ぜひ活用してみてください。

OfferBox(オファーボックス)

OfferBoxは、累計企業登録数20,235社以上(※)の老舗逆求人サイトです。

特に理系学生向けに、プロフィール内に研究内容や使用技術、保有スキルなどを入力できる専用項目が設けられており、企業へ自身の専門性を的確にアピールできます。

また、企業側はスカウト送信数に上限があるため、質の高いオファーが届きやすいのも魅力です。無料の適性診断「AnalyzeU+」も活用すれば、自己理解を深めながら企業選びを進められます。幅広い企業からのスカウトを受けたい理系学生に特におすすめです。

>>【無料】理系学生も利用中!就活サービス「OfferBox」に登録

TECH OFFER(テックオファー)

TECH OFFERは理系学生専用の逆求人サイトで、研究分野や技術スキルに基づいた独自のマッチングシステムが特徴です。特許出願中の技術により、専門キーワードと大学・研究室データを活用して、より精度の高い企業とのマッチングを実現しています。

自分の専門性を活かした就職先を探している学生に魅力的なサービスです。理系学生向けの就活ノウハウやサポート情報も豊富に提供されており、研究内容をアピールしながら納得のいく企業と出会いたい方におすすめです。

LabBase(ラボベース)

LabBaseは理系学生向けに特化した就職情報プラットフォームで、プロフィールに研究概要や技術スキルを記載することで企業からのスカウトが届く仕組みです。企業とのマッチングだけでなく、オンライン座談会を通じて現場の担当者と直接会話できる機会が提供されており、企業理解が深まります。

大手からベンチャーまで幅広い企業が登録しているので、自分の専門性を活かしたい理系学生におすすめです。情報収集から選考参加までを一貫して行えるため、効率的に就活を進められます。

理系ナビ

理系ナビは、理系学生・大学院生向けに厳選された求人情報を提供する就活支援サイトです。理系分野に精通したアドバイザーによる個別サポートが受けられるほか、理系専門のセミナーや企業との交流イベントも開催されています。

業界研究や自己分析に役立つ情報が充実しており、専門性を活かした職場をしている学生にぴったりです。

ONE CAREER(ワンキャリア)

ONE CAREERは、企業の詳細な情報や実際の選考体験談、ESの例文などが豊富に掲載されたナビサイトです。インターンシップや本選考に向けての対策を練るための資料が充実しており、先輩の体験談から企業のリアルな情報を得ることができます。

さらに、AIによるES自動生成や自己分析ツールも利用でき、就活を効率的に進めたい学生にぴったりです。企業研究を深めたい方や、選考対策に力を入れたい理系学生はぜひチェックしてみてください。

【参考】専攻分野以外の業界・業種で使える志望動機例文

ここでは、理系から別の理系職種、もしくは理系から文系職種など専攻分野以外の業界・職種の就活で使える「志望動機の例文」を紹介していきます。

志望動機作成のポイントを踏まえ、ぜひご自身でも実践してみてください。

専門分野以外の理系業界・業種

専門分野以外の仕事を受ける場合、企業側としてはなぜ自社を志望しているのだろうと疑問を持ちます。

同じ理系業界・業種とはいえ、専門分野を受けないのには何か特別な理由があるだろうと考えるでしょう。面接時には「なぜ専門分野以外の道に進みたいのか」という趣旨の質問を受けることになるので、志望理由を明確にしておく必要があります。

専門分野以外では、その企業の業務内容を専門とする学生もライバルになるので、知識や研究実績だけで勝負をするのは難しいです。

そのため、しっかりと企業分析と自己分析をした上で、自分の資質、ヒューマンスキルを中心に強くアピールして戦力になれることを伝える必要があります。

入社したら何をやりたいのか、そのためにどんな努力をしたいと思っているのか(現状努力していることも含め)についても、企業側が納得できる形で伝えるようにしましょう。

例文① 専攻 : 化学→ITエンジニア

私はこれまで化学の分野を専攻してきましたが、教養科目で情報工学を専攻したことをきっかけでIT分野に強く関心を持ちました。IT技術を活用することで大量の作業も素早くミスなく進めることが可能になり、社会に新たな価値を創造できると実感したことが理由です。

専攻は違いますが、日々の研究によって得られた「エラーの原因を特定し適切な解決策を導き出す能力」「与えられたデータを分析する能力」は、仕事で活かせると考えております。

日新月歩で進化していくIT技術の習得は大変ですが、これまで身に付けた理系の素養と持ち前の探究心を活かして日々成長していきます。

例文② 専攻 : 情報通信→機械設計

大学時代は情報通信分野を専攻し、様々なアプリ開発やネットワークシステムの構築を実践してきました。

貴社の機械設計の仕事に興味を持ったのは、アルバイトで工場スタッフとして部品の組み立てを担当したことがきっかけです。

職場で毎日のように設計図面や工作機械などに触れているうちに、自分自身で部品を製造する機械を作ったり、ラインの仕組みを構築したりする上流の仕事に興味が湧きました。

色々調べた結果、そのような仕事を担当するのは機械設計エンジニアだと知り、CADを自発的に学習し「技能検定(機械プラント製図)」を習得できました。

専攻とは畑違いの仕事だとは思いますが、持ち前のモノ作りに対する強い想いと自己啓発の姿勢を発揮し、1日でも早く一人前の機械技術者として貢献します。

文系の業界・業種

応募職種によっては理系の応募者が少数ということもあるので、その場合「なぜ理系から文系が多い職種を志望したのか」と聞かれる場合もあります。

企業側は大学で培った専門性や経験を、なぜ就活に活かさないのか理由を知りたいと思うでしょう。それと同時に、熱意を確認する意味でも、理系出身としてどのような強みを仕事に生かしたいのかということも聞きたいと思っています。

このような企業側の意図を理解した上で、志望理由を考える際は理系卒であることの不安を払拭できるように「入社後の活躍」をイメージさせるものにしましょう。

例文①

私は大学での研究を通して多くの統計に触れ、数字で表すことによる具体性の重要さを理解しています。

マーケティング職では具体的な数字をもとにした論理的な説明・提案を求められます。

特にターゲットに応じた適切な価格設定、利益に見合うコスト設定において、強い裏付けを示す上で大学での実績は確実に活きると思っております。

また大学では、収集した情報から一定の共通点や関連性を導き出したり、それを元に新たなアイディアを考案したりするフェーズも経験してきました。

具体的な数字や情報に基づき、市場に求められている潜在的なニーズを探るマーケティング職の本質と共通する部分を経験できた点は、大きな武器になると考えております。

研究職で培った数字や情報へのアプローチ力を活かし、より根拠に裏打ちされた販売戦略を示せるように努力していきます。

例文② コンサルタント職

私は大学3年から企業と○○の共同研究に携わってきました。

興味のある分野の研究に黙々と取り組むことも楽しかったのですが、それ以上に顧客へのインストラクションやコンサルタント的な業務にも強いやりがいを感じました。

実際にクライアント企業に対する営業に同行し、研究員の立場で製品の使用方法やメンテナンス方法を説明したり、顧客の悩みに耳を傾けアドバイスしたりしました。

コンサルタント職は対人折衝力はもちろん、客観的な情報をもとにクライアントの潜在ニーズをくみ取る力も必要と考えています。

アルバイト経験と日々の研究活動で培ったコミュニケーション力・分析力を活かし、クライアントと適切な信頼関係を築けるコンサルタントを目指します。

理系就活のよくある質問

ここからは理系の就活の疑問についてお答えします。

特に推薦を考えている人は、自由応募と事情が違うことも多いので、事前にしっかりと情報を集めるようにしましょう。

文系就活との違いは?

文系就活では主にポテンシャルやコミュニケーション能力が重視される一方、理系就活では研究内容や専門スキル、論理的思考力が評価されやすい傾向にあります。また、理系は技術職や研究職など職種が明確であるケースが多く、専攻と職種のマッチングが就職成功の鍵となります。

さらに、推薦制度や大学の研究室とのつながりを活用できる場合も多く、選考ルートも文系とは異なる点があります。

大学院進学か学部就活どっちがいい?

学部卒での就職も可能ですが、研究職や開発職などを目指す場合は、大学院進学で専門性を高めることが有利に働く場合もあります。大学院では高度な研究経験を積むことができ、企業からの評価も高まる傾向があります。

ただし、早く社会に出たい、実務経験を積みたいという学生は学部卒での就活を選ぶことも一般的です。将来のキャリア像や自分の強みを考慮しながら判断しましょう。

理系就活は何社受けたらいい?

一般的なエントリー社数は20社前後と言われていますが、何社受けたらいい、という基準はありません。

自分が合う企業に入社するために必要なプロセスも会社数も、人によって異なります。

後悔しないためにも、なるべく多くの企業を見て、そのなかから自分に合ったところを選ぶこと、そのために必要な会社にエントリーすることをおすすめします。

ただし、推薦は基本的には同時には1社しかもらえません。

自由応募と併願はできますが、スケジュールが重なった場合には推薦のほうを優先しなくてはいけないことを留意して就活を進めましょう。

理系就活は何から始めたらいい?

まずは自己分析のワークショップや企業のインターンシップに参加してみることをおすすめします。

自己分析のワークショップは、さまざまな人材サービス会社や一般企業が実施をしています。

自己分析のやり方や自分の強みの見つけ方のレクチャーなどが受けられます。

自分の人生や強みを振り返ったときに、今の専門分野で進むのではなくほかの分野も見てみたいと考える可能性もあるでしょう。

また、その後、自分の専門分野に進むことになったとしても、自信をもってキャリアを歩むことができるようになります。

推薦応募で落ちることはある?

推薦応募は、あくまで応募の1つの形であり、エントリーシートや面接の内容に問題があるなどすれば、落ちることは十分にありえます。

推薦応募で内定が出ずに慌てて他社に自由応募をしても、思い通りにいかないリスクもあるので、通常の就活同様、志望動機や自己PRなども十分に練って、対策してから挑むことをおすすめします。

自分の専門分野でも、意外と「なぜこの分野を志望したのか」という質問に答えられないケースが多いので、しっかりと対策して受けてください。

TOEICや資格は受けておいたほうがいい?

資格があれば選考を有利に進められる場合もありますが、資格がなくても内定はもらえます。

企業研究やOB・OG訪問を通して必要性を確認し、志望先の選考が有利になるようなら取得を考えましょう。

ただし、無理にアピールポイントをつくろうとして、実際の仕事と関連性の薄い資格を取ったり、誰でも簡単に受かるような資格を取ったりしてもアピールにはなりません。

資格を持っていることをアピール材料にしたいなら、きちんとその使い道を考え、明確な目的を持って取得を目指すべきです。

>>【無料】理系学生も利用中!就活サービス「OfferBox」に登録

理系の就活でも「OfferBox(オファーボックス)」!

OfferBoxは理系に特化はしていませんが、他のサイトと比較して登録企業が多いため、専攻を活かせる求人から今まで自分が知らなかった企業との出会いにつながる可能性があります。実際に研究職やエンジニア職をはじめ理系向きの企業からオファーをもらい、内定に至った事例も数多くあるため、理系の就活生はぜひOfferBoxを活用してみてください。