エントリーが少なくても学生と会える方法とは?

ナビサイトからのエントリーが少なく、「母集団形成がうまくいかない…」と考えている採用担当者様も少なくないのではないでしょうか?エントリーが少ないことで採用ターゲットとなる学生が集まらず、欲しい人材に出会えないとお悩みの企業様のお声を聞くことも多いです。しかし、学生の就職活動の動き方も変わり、企業もエントリーを待つだけではない新卒採用のやり方を考えていく必要があります。

こちらの記事ではエントリーが少なくても学生と会うにはどうすればいいのかを一緒に考えていきたいと思います。

【目次】

1.なぜ自社へのエントリーが少ないのか?

ナビサイトの活用は母集団形成の方法で最も一般的な方法ですが差別化が難しく、

社名だけで学生に第一志望に登録してもらえる会社は日本では少なく、

3万社掲載されているナビサイトの中から自社を見つけてもらうのは困難です。

ナビサイトで自社を見つけてもらいにくい為、そもそも自社の魅力が学生に十分伝わらず、

ターゲット学生に自社への理解を深めてもらうのが難しいのです。

では、母集団を形成しにくい状況でどのようにすれば学生に会えるのでしょうか?

2.エントリーが少なくても学生と会うために必要な考え方とは?

・そもそもナビサイトでの採用は自社に合っているのか?

ナビサイトは、学生から人気の業界や知名度が高い企業の母集団形成には適していますが、

学生からの知名度が低い企業や、そもそも母数が少ない学生の採用では掲載数の多さに埋もれて学生に見つけてもらいにくい為、必ずしも有効な採用手法とは限りません。

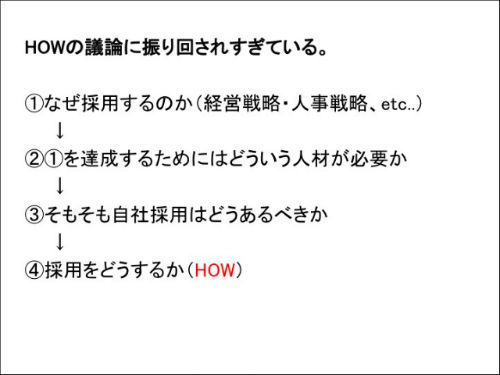

元三幸製菓人事責任者の杉浦二郎氏によると、自社にとって最適な採用のやり方をを見つけるために、

なぜ採用するのか、なぜ母集団が必要なのか、自社の採用はどうあるべきなのかを考えるところからスタートし、そこからどの採用手法が自社に合っているのかについて考えていくプロセスが重要といわれています。

(引用)

「本来は「なぜ採用をするのか」という当たり前のところから議論がスタートし、

その背景には当然のことながら経営戦略・人事戦略があります。

そこから、「それを達成するためにはどういう人材が必要なのか」という求めるべき人材像の定義があり、

その後に「そもそも自社採用はどうあるべきか」という議論の順序です。

世の中の動向を踏まえ、自社はどのような戦略で、何のツールを使うのか。この時点でようやくHOWの議論になります。」(出典:採用弱者のための採用戦略 【セミナーレポート】 元三幸製菓人事責任者/株式会社モザイクワーク 代表取締役 杉浦 二郎氏の講演より)

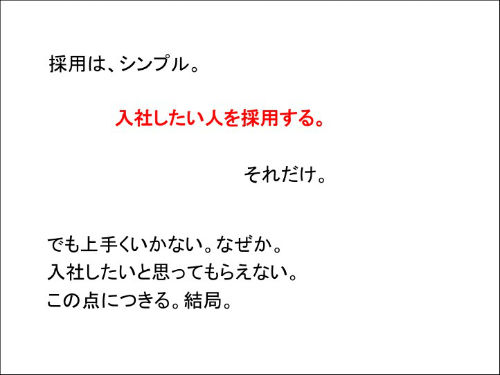

・「応募したい人」ではなく「入社したい人」を採る方法を考え抜く

採用とはそもそも自社に入社したい人を採るもので、企業と学生が相互に理解しあった上で入社したいと思ってもらうのが採用活動だと考えます。とにかく応募だけする人、エントリーを集めることを考えるより、自社に入社したい人を採るためにどうすればいいかを考えてみることが近道かもしれません。

そのためには、自社の情報を十分かつ的確に学生に伝え、学生に自社についての理解を深めてもらえるやり方・手法を検討することが必要です。

(引用)

「「採用」は、もっとシンプルに考えるべきだと思います。来たい人を採る。

もう少し丁寧な言い方をすれば、入社したい人を採用する。

ただ問題は、「来たい」と思ってもらえない、「入社したい」と思ってもらえないこと。

「入社したい」と思ってもらうにはどうすれば良いか。

なぜ「入社したい」と思わせるところまで持っていけないのか。

それは、自社の情報を学生にしっかり提供しているかどうかに原因があると思います。

自社の成長力、売上、設備といった内容を提供したところで、働く側からすると実は関係のない話なんです。

それよりも、自分自身がどういう働き方ができるのか、どう活躍できるのか、どういう人たちと働けるのか、

この会社は何を目指しているのか、ということをどんどん伝えていかなければいけない。

にも関わらず、外側の話に終始するので「応募したい」には繋がらない。」

(出典:採用弱者のための採用戦略 【セミナーレポート】 元三幸製菓人事責任者/株式会社モザイクワーク 代表取締役 杉浦 二郎氏の講演より)

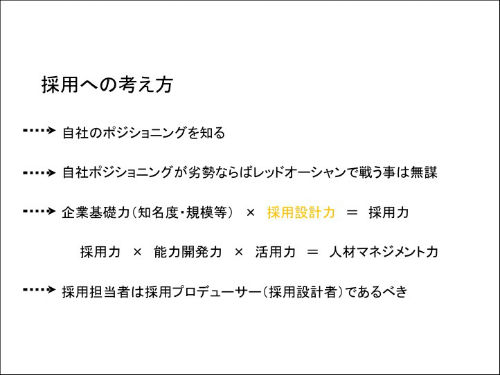

・新卒採用の勝敗は採用担当者の採用設計力次第

採用のやり方は企業の数だけ存在し、決してやり方は一つではありません。

3万社の中から学生に見つけてもらうのではなく、リソースを効率的に配分し、欲しい人材像に即した自社なりの採用方法を考えるということが必要です。

(引用)

「私は採用力というものを、企業基礎力(知名度・規模)と採用設計力の掛け算だと定義しています。

つまり知名度・規模が小さくもしくはなかったとしても、採用のプランニングさえしっかりすれば、

欲しい人材は採用できます。

実際、私たちの会社、モザイクワークでは、ほとんど採用実績がない、知名度がない、応募がない業界の企業を好んでお手伝いしていますが、実績を出しています。これは、採用設計力がとても重要で、やり方によっていくらでも成果が出ることを証明しています。採用担当者は採用設計者、つまりプランニングプロデュースを行うことが最も重要です。」

(出典:採用弱者のための採用戦略 【セミナーレポート】 元三幸製菓人事責任者/株式会社モザイクワーク 代表取締役 杉浦 二郎氏の講演より)

⇒詳しい内容は採用弱者のための採用戦略 【セミナーレポート】 をダウンロードして下さい。

⇒エントリーしてこない学生と会える採用手法OfferBox についてはこちら

⇒学生に知ってもらうことで採用がうまくいった事例→匠工房様