「インターンシップの期間はどのくらいあるものなの?」

このような疑問を持っている方も多いのではないでしょうか?

インターンシップには種類があり、参加時期や開催期間、企業の目的なども種類によって異なります。時間を有意義に使うためにも、インターンシップの正しい知識を得て、疑問を解消してから就職活動を始めたいところです。

また、25卒から採用直結インターンシップが解禁となったこともあり、インターンシップへの注目度はますます上がっています。

この記事では、そもそもインターンシップをやるべきか、という点から、インターンシップの種類や開催期間、開催時期、参加するメリットや探し方までご紹介します。就活を始めようと考える方は必見の内容となっていますので、参考にしてみてください。

OfferBoxは、就活生の約24万人(※1)に利用されている新卒逆求人サービスです。 プロフィールを見て、あなたに興味を持った企業から直接オファーが届くので、効率よくインターンシップを探すことができます。 また、累計登録企業数は約20,423社(※2)で、大手から中小・ベンチャー企業まで幅広い企業に登録されています。 ぜひ、ご活用ください。

(※1) OfferBox 2026年卒利用実績データより

(※2)当社アカウントを開設した累計企業数で、直近で利用していない企業含む(2025年8月時点)

目次

【結論】インターン開始時期は「学年」と「目的」で決まる!

インターンシップを始める時期は、自分の「学年」と「目的」によって最適なタイミングが異なります。

基本的に、大学3年生の夏から冬にかけてが本格的なインターンシップ参加の主流ですが、近年は1・2年生からオープン・カンパニーやキャリア教育に参加する動きも広がっています。

「出遅れたかも…」と不安を感じる方もいるかもしれませんが、大切なのは今の自分の立場に合った行動を選ぶことです。

たとえば、1年生は業界理解、2年生は自己分析や選考慣れ、3年生は志望業界の絞り込みと実務経験獲得に注力しましょう。

さらに、インターンシップを経た採用活動が3年生の春休みから始まる動きもあり、情報収集は早めが有利です。

本記事では、基本の開始時期と最新トレンドを押さえた上で、学年別の戦略や不安への対策まで具体的に解説しています。

焦らず、自分の目的に合わせたインターンシップ選びを進めましょう。

>> 【無料】OfferBoxでインターンオファーを受け取る

インターン時期の基本と最新トレンド

具体的な選び方に入る前に、大学生が押さえるべきインターンシップ情報をまとめました。まずは最近の傾向を知った上で、自分に合った時期や種類を決めていきましょう。

主流は「大学3年夏・秋冬」+早期化の動きも

インターンシップの実施時期は、大学3年生の夏休み(8月頃)から秋冬(12月頃)にかけてが主流です。

実務型の就業体験を5日以上行うプログラムが多く、募集情報は実施時期の2~3ヶ月前に公開されます。

近年は、早いうちからインターンシップに参加する大学生が多い傾向にあります。株式会社マイナビの調査によると、26卒で1・2年生のときにキャリア形成活動に参加した学生は35.8%で、25卒の32.9%から約3%増加していました。

また、1・2年生で最も参加が多かったキャリア形成活動は、「オープン・カンパニー(オフィス訪問や説明会など)」です。

出典:株式会社マイナビ「2026年卒大学生インターンシップ・就職活動準備実態調査(中間総括)」

企業側も採用活動を前倒ししており、5〜6月にはオープン・カンパニーの準備を始めているケースがほとんどです。

さらに25卒からは、インターンシップを経た選考が3年生の春休みから始まる動きもあるので、情報収集を早める必要があるでしょう。

大学1年から参加できるインターンも増加中!

最近は、大学1年生から参加できるインターンシップが増えています。

インターンシップ専用の情報サイトで検索したところ、大学1年生歓迎の長期インターンシップは500件以上ありました(2025年4月時点)。

特に「オープン・カンパニー」や「キャリア教育」といったプログラムは、1年生から気軽に参加できる内容になっています。それぞれの特徴は下表のとおりです。

| 種類 | 内容 | 期間 | 就業体験 |

| オープン・カンパニー | 企業や業界に関する説明会・オフィス訪問など | 1日 | なし |

| キャリア教育 | 働くことや社会人に必要な基礎力について理解を深めるプログラム | 1〜3日間 | 任意 |

無理にインターンシップへの参加を急ぐ必要はありません。

しかし、早いうちから企業や業界の雰囲気を知っておくと、2年生以降の本格的な活動がスムーズになります。

【重要】ルール変更!政府方針と学生への影響を解説

政府の方針により、2025年度以降に卒業する学生からインターンシップのルールが大きく変わりました。

これまで「1dayインターン」と呼ばれていた短期プログラムは、今後「オープン・カンパニー」と位置づけられ、正式なインターンシップとは区別されます。

オープン・カンパニーやキャリア教育は、あくまで業界・企業情報の提供や教育目的であり、就業体験は必須ではありません。

正式な「インターンシップ」と認められるには、5日間以上の就業体験を含むプログラムであることが条件となります。

これにより、大学1年生から段階的にキャリア教育を受け、3年以上かけて志望企業や業界を見極める流れが強まるでしょう。

学生側も早いうちから視野を広げて、自分に合った進路をじっくりと選べる環境に変化しています。

>> 【無料】OfferBoxでインターンオファーを受け取る

【学年別】インターンはいつから何をすべきか?

「インターンシップはいつから何をすればいいの?」と悩む学生に向けて、学年別にやるべきことを説明します。大まかな活動内容を下表にまとめましたので、ご覧ください。

| 学年 | 時期 | すべきこと |

| 1年生 | 普段の週末 | 大学生活に慣れつつ、自己分析・業界研究を始める短期プログラムに無理のない範囲で参加する |

| 2年生 | 夏休み春休み | 短期インターンシップに参加する業界理解と選考経験を積み、視野を広げる |

| 3年生 | 夏休み冬休み | 夏・秋冬インターンシップが本格化する志望業界を絞り、短期・長期インターンシップを組み合わせて活動する |

| 4年生大学院生 | 4~7月 | 志望企業の内定直結型インターンシップに集中する専門性や志望度を武器に絞り込んで参加する |

それでは1年生から順番に見ていきましょう。

大学1年生: いつから意識?焦らずできる準備と行動

大学1年生は、まず大学生活に慣れることを優先し、余裕が出てきた段階でインターンシップに興味を持つ程度で問題ありません。

普段の週末を使い、オープン・カンパニーやキャリア教育といった「1日完結型のプログラム」に参加するのがおすすめです。

無理にインターンシップに参加する必要はなく、2年生以降を見据えて焦らず準備を進めましょう。

今から次の2つを行っておくと方向性が定まり、インターンシップ先を見つけるときに役立ちます。

- 自己分析をして、自分の強みや価値観を整理する

- 業界研究を始めて、どのような企業や職種に興味があるかを探る

短期間のイベントに参加しておくと、社会や業界への理解が深まり、後のインターンシップや就活でスムーズに立ち回れるようになります。

分析を行うなら、自己分析・適性診断ツール「AnalyzeU+」の活用もおすすめです。設問に回答することで、自分の強みや価値観、考え方の傾向を診断できます。約100万人のデータに基づいた精度の高い診断結果が出るため、客観的な自分の強みや弱みなどを知りたい人におすすめのツールです。

大学2年生: いつから本格化?視野を広げるインターン活用

2年生向けの短期インターンシップは、業界や企業を知る機会として最適で、自己分析を深めるのにも役立ちます。

特に夏休みや冬休みを利用してインターンシップに参加し、次の2点に注力しましょう。

- いろんな企業の社内や社員の雰囲気を知る

- 選考やグループワークなどに慣れる

複数の企業に参加することで社内の雰囲気を比較でき、就職後のミスマッチを防ぎやすいです。さらに、エントリーシート提出や面接を経験しておくと、選考の場にも自然と慣れていきます。

企業側も早い段階から興味を持ってくれる学生には、好意的な印象を抱きやすい傾向があります。後の選考で有利に働く可能性があるため、積極的に行動してチャンスを広げていきましょう。

大学3年生: いつから本番?夏・秋冬インターン戦略

大学3年生の夏や秋冬には、インターンシップ活動の本番を迎えます。夏・冬それぞれのインターンシップの募集開始・開催時期は、次のとおりです。

- サマーインターンシップ:5~6月に募集開始、8~9月にかけて開催

- ウィンターインターンシップ:9~10月に募集開始、12~2月にかけて開催

上記の時期は2~5社のインターンシップに参加し、比較検討しながら志望業界を絞り込みましょう。

まずは短期のサマーインターンシップに参加して、幅広い業界を経験しつつ、働くイメージを掴むことがおすすめです。

秋冬は実務経験を積めるプログラムに申し込み、スキルアップを目指すことで効率良く就活の準備を進められます。

実際に株式会社マイナビの調査によると、7~8月のインターンシップ参加者は就活の満足度が高い傾向にありました。

出典:株式会社マイナビ「2026年卒大学生インターンシップ・就職活動準備実態調査(9月)」

他の学生や社員と交流しつつ、社風などを調べながら就活に専念しやすい時期といえます。夏休みのインターンシップを特に重視し、早めに行動して本選考に向けた準備を着実に進めましょう。

大学4年生・大学院生: いつからでもOK!目的別インターン活用

大学4年生や大学院生も、いつからでもインターンシップに参加できます。

4月から7月にかけて募集が始まるので、下記のように目的やターゲットを絞り込んだ上で申し込みましょう。

- 大学4年生:志望企業の内定直結型インターンシップに絞る

- 大学院生:自分の研究分野やスキルを活かせる企業にターゲットを絞る

4年生は複数社に手を広げるよりも、志望度の高い企業や業界に焦点を当てることが大切です。特にリクルーターが関わるプログラムでは、企業との距離が近くなるので、早期内定につながりやすくなります。

大学院生は、専門性をアピールできるインターンシップを選びましょう。研究開発や技術職など専門性が求められる職種では、インターンシップが採用に直結するケースが多い傾向にあります。

数をこなすよりも、キャリアに直結する内容を重視して参加することが大切です。

>> 【無料】OfferBoxでインターンオファーを受け取る

時期・目的・種類で考えるインターン選び戦略

インターンシップを選ぶ際は時期だけではなく、目的やインターンシップの種類も考慮する必要があります。自分の希望に合わせた戦略的な選び方を知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

短期インターンはいつ?メリットとおすすめ時期

短期インターンシップのメリット・デメリットは、次のとおりです。

- メリット:参加のハードルが低いため、多様な業界に触れて視野を広げられる

- デメリット:期間が短いため、企業や業務内容を深く理解しにくい

学業やアルバイトと予定を合わせて参加しやすい一方、具体的な業務やスキルまではわかりにくいデメリットがあります。

「結局企業の雰囲気がわからなかった…」とならないよう、あらかじめ企業に聞きたい質問をリストアップするなど、積極的な姿勢で参加しましょう。

学年別で見ると、おすすめな短期インターンシップの参加時期は下記のとおりです。

| 学年 | おすすめの参加時期 |

| 1年生 | 夏休みや冬休みなどの長期休暇中、学期中の週末 |

| 2年生 | 2〜3月の春休み |

| 3年生 | 就活が本格化する前の8〜9月、12〜2月 |

| 4年生 | 2〜3月の春休み |

大学4年生は本選考優先ですが、春休みの短期インターンシップで業界理解を深めるのも選択肢の一つです。

短期インターンシップについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご一読ください。

長期インターンはいつから?メリットと探し方

長期インターンシップには、次のようなメリット・デメリットがあります。

- メリット:実際の業務を経験できるため、適性や働くイメージをつかみやすい

- デメリット:学業やアルバイトとの両立が難しい

営業やマーケティングなどの現場で働くことで、興味や適性を確認でき、将来のキャリアイメージを描きやすくなります。

ただし、学業やアルバイトとの両立が難しくなる上、仕事に責任を持つプレッシャーがあることは注意しなければなりません。

学年別の長期インターンシップの参加におすすめな時期は、次のとおりです。

| 学年 | おすすめの参加時期 |

| 1年生 | 春休み(2〜3月)や夏休み(9〜10月) |

| 2年生 | |

| 3年生 | 冬までに始める |

| 4年生 | 今すぐ |

春休みや夏休みにインターンシップの募集が増えるため、この時期に探し始めるとさまざまな仕事が見つかります。

インターンシップの情報サイトやスカウト型サイトに登録しつつ、大学のキャリアセンターで求人を紹介してもらいましょう。

大学3年生は就活との両立を考えて、冬までに参加をスタートすると、無理なく経験を積みやすいです。

なお、長期インターンシップのベストな期間について、下記の記事で説明しています。

目的別(業界理解/スキルUP/選考対策)の最適時期は?

目的別におすすめの参加時期とインターンシップの種類を下表にまとめましたので、ご覧ください。

| 目的 | おすすめの参加時期 | インターンシップの種類 |

| 業界理解 | 1〜3年生の学期中・夏休み中 | 短期 |

| スキルアップ | 2年生の冬休み3年生の夏休み | 長期 |

| 選考対策 | 2年生の夏休み・春休み3年生の夏休み・冬休み | 短期 |

業界理解を目的とするなら、1日~1週間程度の短期インターンシップに参加するのが効率的です。特に夏(8〜9月)は複数企業を比較して雰囲気を知りつつ、広く業界を知ることができます。

スキルアップを目指す場合は、まとまった期間で実務経験を積み、就活本番に向けた実力をつけましょう。

選考対策を意識するなら、短期インターンシップがおすすめです。実際にエントリーシート提出や面接に取り組みながら、本選考につながる経験を積めます。

目的に応じて時期を選び、成長しやすいインターンシップを選ぶことで、就職活動をスムーズに進めやすくなるでしょう。

下記の記事では、選び方の注意点も紹介していますので、あわせてチェックしてみてください。

夏・冬・通年インターンの特徴と選び方のコツ

インターンシップには夏・冬・通年という3つのパターンがあり、下表のとおりそれぞれ特徴が異なります。

| 種類 | 時期 | メリット | デメリット |

| 夏 | 8~9月 | 業界研究・就活準備がしやすい | 短期間のプログラムが多く、実務経験が浅くなりやすい |

| 冬 | 12~2月 | 選考対策や内定直結に有利になりやすい | 時期が就活と重なりやすい |

| 通年 | 一年中 | スキル習得・実務経験が積める | 学業やアルバイトと両立しにくい |

夏のインターンシップは、主に大学3年生を対象に夏休み(8〜9月)に実施され、業界研究や就活準備の第一歩として最適です。セミナー型や内定直結型などプログラムも多彩で、幅広い業界を体験できます。

冬のインターンシップは12〜2月に実施され、志望度の高い企業への絞り込みや選考対策に有効です。

通年インターンシップは、特にスキルアップを重視したい学生におすすめします。プログラミングやマーケティングなど、専門性を高める実務経験を積めるでしょう。

選び方のコツは、次のように目的に応じて使い分けることです。

- 夏のインターンシップ:業界研究を重視する

- 冬のインターンシップ:志望業界に絞って参加する

- 通年インターンシップ:スキルアップを優先する

自分の希望や成長段階に合わせてインターンシップに参加することで、効率良くキャリア形成につなげられます。

「夏・冬インターンシップの特徴を詳しく知りたい」という方は、こちらの記事がおすすめです。

>> 【無料】OfferBoxでインターンオファーを受け取る

「出遅れたかも…」と不安なあなたへ【今からできること】

「インターンシップにいつから参加すればいいかわかったけど、もう出遅れたかもしれない…」と不安に感じている方もいるのではないでしょうか?結論、今からでも間に合うので心配する必要はありません。

ここからは、不安を解消するために今からできる対策を紹介します。

大丈夫「いつからでも間に合う」理由と挽回策

インターンシップへの参加は、いつから始めても決して遅くありません。特に長期インターンシップは年間を通じて募集されており、企業ごとに採用タイミングも異なります。

4年生が卒業するタイミングで欠員が出る2〜4月は、学生の入れ替わりを見越して新規募集が増える時期です。

インターンシップによっては「学年不問」の案件も多く、1年生から3年生まで幅広く参加できます。

ただし、勤務条件として「週2日以上勤務」「6ヶ月以上の継続」を求められることが多いため、アルバイトや授業との調整が欠かせません。

そのため、まずは自分のスケジュールを確認し、下記のように参加できる条件を整理しましょう。

- 週2回午後からなら入れる

- 夏休みはフルタイム勤務できる

もし学期中の参加が難しい場合は、春休みや夏休みなどのまとまった期間を活用してみてください。

自分の動ける枠を把握してインターンシップに参加すれば、今からでも十分巻き返せます。

今から応募できるインターンの探し方&アピール

今から応募できる求人を探すなら、まずはインターンシップ専用の募集サイトを活用しましょう。

「締め切り間近」や「新着」などの特集ページでは、今すぐ応募できる企業がまとめられています。気になる募集を見つけたら、応募条件や実施時期、プログラムの内容を比較し、自分に合ったものを絞り込んでいきましょう。

インターンシップの選考では、参加への意気込みを聞かれる場合がほとんどです。次のようなポイントを意識して送ることで、採用される可能性が高まります。

・なぜこのインターンシップに参加したいのか?

・何を学びたいのか?

・将来にどう活かしたいか?

たとえば「マーケティングに興味があるので、御社のSNS運用プログラムで実践的に学びたい」といった志望動機があると、真剣さが伝わります。

内容に自分の経験や将来像を盛り込めば、意欲や成長への期待感を高められるでしょう。

下記の記事で自己PRの例文を紹介していますので、あわせてご覧ください。

最低限これだけ!今すぐできるインターン準備

今すぐ始められるインターンシップの準備は、「自己分析」と「情報収集ツールへの登録」の2つです。

自己分析では自分の得意・苦手なことや好きなこと、大切にしている価値観を書き出してみましょう。

「人と話すことが得意」「新しいアイデアを考えるのが好き」など、具体的なエピソードと結びつけて整理すると、選考でも強みを自然に伝えられます。

次に下記のサイトに登録し、興味のある業界や職種の情報を受け取れるようにしましょう。

- 就活情報サイト(リクナビ、マイナビなど)

- インターンシップ専用の募集サイト(ONE CAREERなど)

- オファー型サイト(OfferBox、キミスカなど)

OfferBoxなどのオファー型サイトを活用すれば、企業からインターンシップのスカウトを受け取れる可能性もあります。

また、大学のキャリアセンターに相談に行き、インターンシップの求人情報を紹介してもらうのもすぐできる対策です。

>> 【無料】OfferBoxでインターンオファーを受け取る

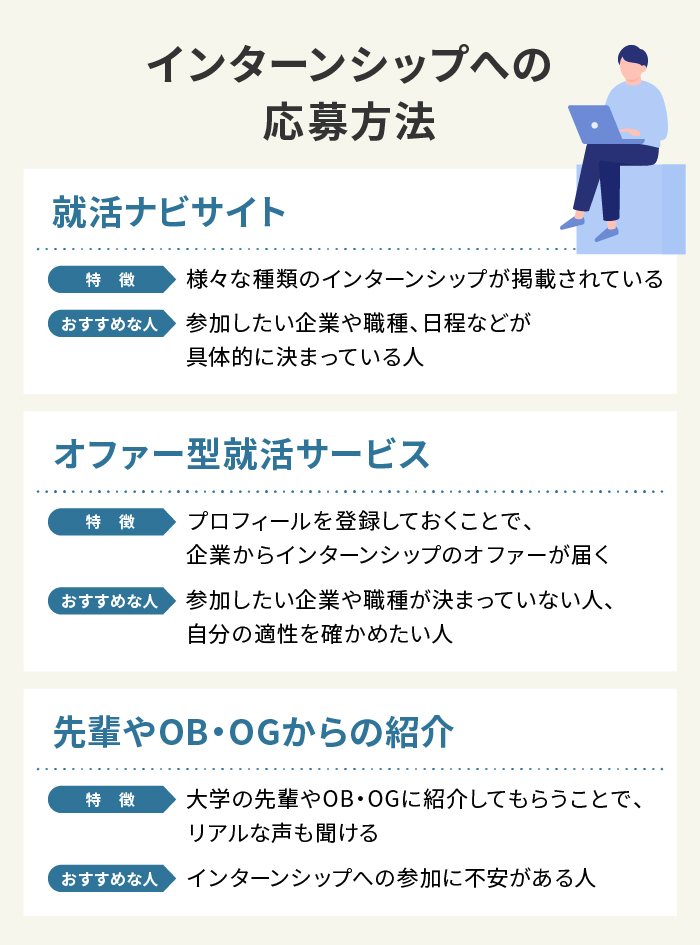

インターンシップへの応募方法

就活ナビサイト

就活ナビサイトには、インターンシップの情報が掲載されています。

大企業やベンチャー企業のインターンシップ、短期インターンシップや長期インターンシップ、と様々な種類のインターンシップが掲載されています。

基本的には検索で絞り込むことができます。参加したい企業や職種、日程などが具体的に決まっている場合は、就活ナビサイトで検索してみることをおすすめします。

オファー型就活サービス

オファー型就活サービスとは、企業から学生にアプローチするサービスです。

オファー型就活サ―ビスでは、企業から学生にインターンシップのオファーが届くことがあります。

通常のインターンシップ選考では、学生から企業にアピールするのが基本です。しかし、オファー型就活サ―ビスでは、登録した学生のプロフィールを見た企業の採用担当などからインターンシップのオファーが届きます。オファーを承認すれば、そこで直接メッセージのやり取りができます。

大手企業からベンチャー企業、官公庁までさまざまな企業からオファーが届く場合もあり、学生は自身も気付いていない適性に気づくきっかけづくりにもなります。

>> 【無料】OfferBoxでインターンオファーを受け取る

先輩やOBからの紹介

大学の先輩やOBからの紹介で、インターンシップに参加することも可能です。

実際にインターンシップを経験した人のリアルな声が聞けるのは、先輩やOBからの紹介ならではのメリットです。また、知り合いが働いているのは、企業への安心感につながるケースも多いでしょう。

そして、なかなか入手できない情報を得られ、紙面やネットでは大々的に募集していないインターンシップに参加できる可能性もあります。

大学の先輩やOBからインターンシップを紹介してもらうには、日頃からさまざまな人とコミュニケーションを図り、人脈を作ることも大切です。

また、興味のある業界で働く先輩からインターンシップを紹介してもらえるよう、日頃から周囲に自身の希望を伝えておくのもおすすめです。

インターンシップ応募・参加前にやっておくべき準備

インターンシップへの応募や参加をする前に、履歴書の作成や自身のアピールできる経験をまとめるなど、いくつかのやるべきことがあります。ここからは、インターンシップの前にやるべき準備を紹介します。

履歴書を作成しておく

インターンシップ応募時には、履歴書の提出を求められることが多いです。このような場合に備えてインターンシップの前に履歴書を作成しておきましょう。

履歴書には、名前、生年月日、住所、電話番号、メールアドレスなどの基本事項のほかに、学歴や志望動機、自己PRを記載する欄もあります。

履歴書の作成に自信がない方は、こちらの記事も合わせて御覧ください。

ほかにも、履歴書に貼る写真を用意する必要があります。写真は3ヶ月以内に撮影したものを使用するのが基本です。そして企業が履歴書の書式を指定している場合は、それに沿う履歴書を用意しましょう。

自分のアピールできる経験をまとめておく

インターンシップの選考では、自己PRを求められる場面も多く、このような時に自分の強みを経験談を交えて企業にアピールできれば、好印象を持ってもらえる可能性も高いです。

企業にアピールできる経験が思い浮かばない人は、まず学生時代に取り組んだ内容を書き出すのがおすすめです。

部活動や学業、アルバイトでの経験など自身が取り組んだ経験をすべて書き出していきましょう。次にその経験を通して自身が頑張ったところや成長できたところ、大変に感じたところなどを書きます。経験とその過程で感じたこと、得たことなどを書き出すことで、自身の強みが自ずとはっきりするケースも多いでしょう。

自身が取り組んだ経験は、必ずしも成果として大きな結果を出したものでなくても構いません。自身の経験から学んだことを軸にして積極的に企業にアピールしましょう。

>> 【無料】OfferBoxでインターンオファーを受け取る

就活を始めるか悩んでいる方はまずオファー型就活サービスへの登録がおすすめ

ここまで、インターンシップについて解説してきましたが、就活を始めるかどうか悩んでいる学生も多いでしょう。

このような場合には、まずはオファー型就活サービスへ登録するのがおすすめです。

オファー型就活サービスに登録しておくメリットとして、以下の点が挙げられます。

手間をかけずにインターンシップ参加オファーがもらえる

学業や部活動、アルバイトなどを並行している方にとっては、インターンシップを探すのが手間に感じることもあるでしょう。

そんな忙しい方も、オファー型就活サービスを利用すれば、企業側からインターンシップのオファーが来る可能性があるため、自身で探す手間を省けます。

企業にどれだけ興味を持ってもらえるかが分かる

就活では企業が自身にどれだけ興味を持っているかを知る機会は、そう多くありません。特に就活の初期の段階でそれを知るのは難しいといえます。

オファー型就活サービスでは、プロフィールの中身次第で企業側からのオファーの多さや種類が変わるため、どれくらいの企業が自身に興味を持っているかを把握できます。

現在地を知ることは就活の第一歩でもあります。望む企業からオファーが得られていない場合は、さらに自分磨きに打ち込むのもよいでしょう。

自己分析ツールを利用できる

自己分析ツールを利用できるオファー型就活サービスもあります。自己分析ツールは、自身の強みや弱みなどを理解し、自身に合う職業を探したい場合にも最適です。

上記のメリットを網羅し、効率的にインターンシップを行えるのが、オファー型就活サイトOfferBoxです。OfferBoxは、就活に悩む全ての学生を手厚くサポートしています。

プロフィールの80%以上を入力することで、オファー率93.6%と高確率で企業からオファーをもらうことができます。また、プロフィール作成では文章だけでなく、写真や動画、研究スライドなどを活用し、自身を効果的に企業にアピールできます。

ほかにも自身のプロフィールへの企業のアクセス数をグラフで確認できるなど、便利な機能が多く搭載されています。就活を始めるのに悩んでいるという方は、就活への第一歩としてまずはOfferBoxに登録してみるとよいでしょう。

>> 【無料】OfferBoxでインターンオファーを受け取る

まとめ:いつからインターンシップに参加したいか計画をしっかり立てよう

以上、開催時期やメリット、探し方などインターンシップについて解説しました。

短期インターンシップは8月~9月、12月~2月などに開催され、長期インターンシップは、企業が求めるタイミングによって開催期間が決まります。

短期インターンシップに参加することで、企業をより深く理解でき、短期間でさまざまな企業を知れるなどのメリットを得られます。そして長期インターンシップのメリットとしては、報酬をもらいながら職業体験ができることや、就活の自己PRに活用できることなどが挙げられます。

こうしたインターンシップを探すなら、オファー型就活を利用するのがおすすめです。

OfferBoxは、企業から学生にインターンシップ参加のオファーがもらえる就活サイトであり、企業が自身を見つけてくれるきっかけになります。

就活を始める際に、まずはOfferBoxへ登録してみてはいかがでしょうか?