【新卒採用失敗3選】採用担当経験者に聞く『失敗』との向き合い方

今年度の採用活動がひと段落し、結果からは上手くいった気がしない採用担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。その中には、採用目標人数に対して成果が上がらなかったりするなど、今年度の採用を『失敗』だったと認識して、落ちこんでいる方もいるかもしれません。

今回は、一般的な新卒採用に関する『失敗』を確認して、採用担当経験者の意見も交えながら、『失敗』との向き合い方の一例を紹介していきます。

今年度の採用結果と向き合って、次年度に活かすためのお力になれると幸いです。

目次

新卒採用失敗の定義とは?

そもそも新卒採用の失敗の定義とは何なのでしょうか?

新卒採用の失敗を定義するには、採用本来の目的に立ち返ることが必要でしょう。

採用の本来の目的の1つが、『企業の経営目標を達成するための将来必要な人材を確保すること』が挙げられます。経営目標を達成するために必要とした新卒人材を確保できなかったことが、採用の『失敗』であると言えるかもしれません。

本来、新卒採用失敗は経年で見る必要あり

本来採用の目的は、採用した人物が活躍することで経営目標が達成することです。採用した人物の活躍を検討するには、経営目標への貢献度を加味した評価が必要なので、入社後から経年で中長期的に渡って振り返るべきでしょう。

しかしながら、採用時点で募集した人数に対して必要な結果が伴っていなければ、経年で見る経営目標への貢献度を検討する以前の問題になってきます。

ですので、短期的な視点になりますが、採用活動にのみ焦点を当てて失敗例を紹介します。

【失敗例から学ぶ】企業が採用失敗しないためには『学生の気持ち』を理解する必要あり

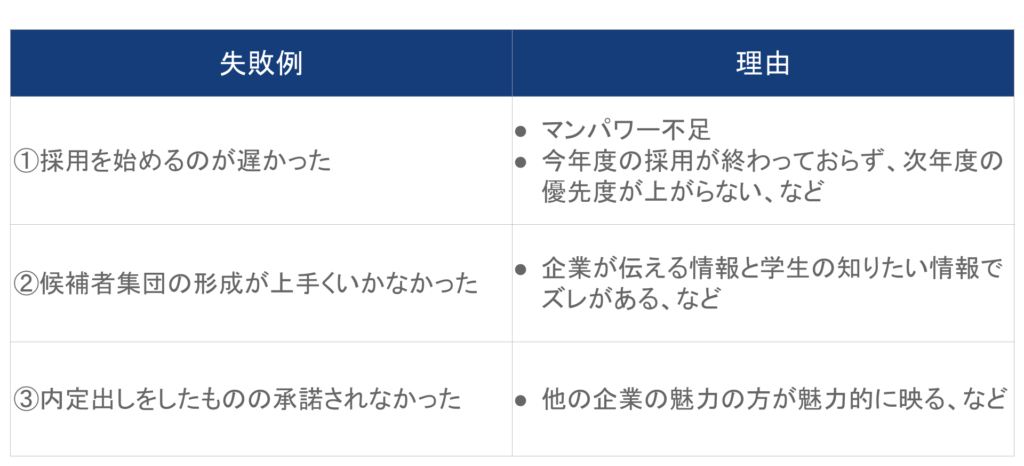

新卒採用活動の失敗例として、今回は以下3つを紹介します。

3つの失敗例を挙げましたが、以降、各失敗例を踏まえて、その振り返り方を採用担当経験者の声を交えて紹介します。

【失敗例①】 採用を始めるのが遅かった

—— 採用を始めるのが遅くなる原因は何ですか?

採用担当経験者:よくある原因が、マンパワー不足ですね。

マンパワー不足の影響で、採用目標人数を達成できずに、年度内の採用活動をずるずると引きずってしまって、結果的に次年度の優先度を下げてしまい、動き出しが遅れてしまうパターンがあると思います。

また、中小企業などの採用担当者が、総務として他業務を兼ねて採用をしている場合も、採用を始めるのが遅くなることがあります。

特に、年末は年末調整が忙しくなって、年始も採用業務以外も色々と優先度の高い業務が重なってしまい、3月になってやっと動き始めることができた人もいますね。

採用に力を入れたいけれども、現実的に取組めない課題があると思います。

—— 採用を始めるのが遅い課題に、どうやって向き合えばいいですか?

採用担当経験者:まず第一に、本当に採用した学生さんはどういう人か、採用したい学生像を振り返ることから始めますね。第二に、工数を含むその学生像との接点の持ち方について考え直します。

マンパワー不足で工数を増やせないならば、早めに学生さんと接触した方がいいと思いますね

例えば、ダイレクトリクルーティングなどの採用手法を使ってみると、事前に学生さんを採用担当者自身で選んだ上で、早くから動けることもできます。使い方次第なところもありますが、採用の動き出しはコントロールしやすいですね。

ある程度事前に学生さんのプロフィール選んで選考しているので、採用したい人物像と大きく外れた学生さんに費やす工数を減らすこともできます。

採用したい学生像を曖昧にし、たくさんの学生さんを説明会などで集めるとなると、会場規模的に自社で開催するのが難しくなり、会場を借りたりして準備に手間取るケースも出てきます。

これが少数の3人とか、もっと言うと1人だったら説明会(個別面談なども含めた対面の機会)も楽になりますね。

仮に、学生さん都合での延期などのスケジュール調整が必要になったとしても、気軽にできます。これが人数が増えて、10人以上いたら一気に動かさないといけないし、会場手配、欠席の確認など、全部しないといけないです。

採用が遅くなる理由として、たくさんの学生さんに対応するリスースが必要であれば、採用したい人物像を絞って、早めに動いていく。言い換えると、採用したい人に絞って早くから工数を費やしていけばいいとい思いますね。

【失敗例②】候補者集団の形成が上手くいかなかった

—— 候補者集団の形成が上手くいかない原因は何ですか?

採用担当経験者:ケースごとに様々な原因があって一概には言えませんが、可能性として学生の立場に立てていないかもしれません。

例えば、学生への伝え方で言うと、「うちの企業理念はこんな感じです!」って、一方的に自分の事ばっかり言っていると、学生さんも中々興味持ちにくいこともあると思います。

採用サイトの募集要項、オファー文章、企業説明会のスライドなど、たくさんの場面で企業情報を伝える場面がありますよね。学生さんが知りたい情報が入っていないと、関心は下がってしまいやすいです。

極端に言うと、ずっと自分都合で自分の話している人と会いたくないじゃないですか? だから学生さんが何が知りたいか、気持ちを汲み取るのが大事なんです。

—— 候補者集団の形成が上手くいかなかった課題に、どうやって向き合えばいいですか?

採用担当経験者:やはり学生さんの気持ちを理解することですね。学生さんの気持ちを考えて、伝え方を考えて、選考へ進む候補者集団を作って行く。これが大事です。

中には、学生さんと年齢が離れていたりする年配の採用担当者など、学生さんの気持ちを汲み取りにくいと言われる方もいると思います。

でも、その採用担当者が、学生さんに歩み寄りたい気持ちがあるなら、気持ちを汲み取った対策を打てると思います。

例えば、採用担当者の年齢が離れていることが、説明会などでの学生と接点を持つタイミングで自社の採用へのデメリットになり得ると判断した場合、学生と年齢が近い若手社員に説明会に登壇してもらうなど、様々な対策ができます。

もっと言うと、年齢が近いだけでなくて、学生さんと考え方の近い社員に登壇を頼んでも良いかもしれませんね。

反対に、学生の環境や気持ちを無視して、「俺の時代の就活はメールで連絡をとっていたから、メール連絡は当たり前」など、連絡手段なども含めて企業の一方的な都合に合わせるのは良い結果になりにくいのかなと思います。連絡手段だけで言うと、学生の主流な連絡手段はLINEやInstagramなど、変化がありますよね。

「学生に歩み寄った手段を取り入れみよう!」と、学生目線をもつことがまず大事だと思います。

【失敗例③】内定出しをしたものの承諾されなかった

—— 内定出しをしたものの承諾されなかった原因は何ですか?

採用担当経験者:内定出し→内定承諾の歩留まりは50%ぐらいだと思います。もちろん、業界、企業規模、採用戦略などによってバラツキはあり、一概には言えませんが。

極端な話、この時点で全員辞退になってしまうと、さすがに採用活動失敗だったと言っていいかもしれませんね。内定出し:9人 → 内定承諾:0人などになってしまったパターンです。

原因も一概には言えませんが、内定出しまでの採用フローで学生の気持ちを反映させた、企業の魅力づけができていないのかもしれませんね。『企業の魅力づけ』という言葉は、割と一般化されている気がしますが「学生さんの気持ちを反映させた企業の魅力づけか?」ここを大切にする必要があります。

—— 内定出ししたものの承諾されなかった課題に、どうやって向き合えばいいですか

採用担当経験者:辞退する学生さんは一定数はいると思います。全員の内定承諾は難しいことを理解した上で、なぜ辞退したのかを気にすることは大切だと思います。

学生さんは、内定辞退の本当の理由を言ってくれないと思いますが、でも辞退する時の理由は、だいたい他の企業のほうが魅力的だってことではないかと感じています。

例えば、自社とは異なる業種のほうが魅力的で、そちらを内定承諾した場合、仕方ないという見方もあります。しかし、同業者だった場合に自社が選ばれなければ、何でだろと振り返りますね。

最後に

今回は、一般的な『失敗』を見ながら、採用担当経験者の意見も交えながら、『失敗』との向き合い方の一例を紹介しました。

採用失敗の3つの例を挙げましたが、失敗との向き合い方として共通に言えることが、学生の気持ちを想像して採用活動することが大切でした。

今年度の採用結果から、自社にとっての採用の失敗と1つ1つ向き合っていきませんか?

今回インタビューを通じて「学生さんの気持ちを理解する」と言う言葉が非常に印象的でした。

例えば、単なる会社説明資料ではなくて、学生さんが知りたい事なのに聞きづらいだろう事や、学生さんに伝えるべき事なのに伝わり辛い事などを言語化してパワーポイントなどでわかりやすくQ&A集のような形で作って渡してあげる等、学生さんに寄り添った動きがこれからの採用成功のポイントの一つになりそうだと思います。

是非、失敗にも向き合い工夫を重ねられる事をおすすめします。