インターンシップからの繋ぎ止め戦略 選考参加率が上がるフォロー施策と実践とは?

2024年9月、OfferBox主催のオンラインセミナー「もう学生との出会いをムダにしない! インターンシップからの繋ぎ止め戦略」を開催しました。当記事では、セミナーの講演パートを一部抜粋してお届けします。

人事ZINEでは、インターンシップからの繋ぎ止めについての資料もご用意しています。本セミナーレポートではお伝えしきれない部分も含めて体系的にポイントを解説していますので、ぜひ本記事と合わせてご活用ください。

目次

セミナーの趣旨

当セミナーは、インターンシップ開催後、学生が選考に進んでくれるようになるフォローアップ施策を紹介します。

「インターンシップの開催自体が目的化してしまっている」

「参加後の学生へのコミュニケーションの取り方がわからない」

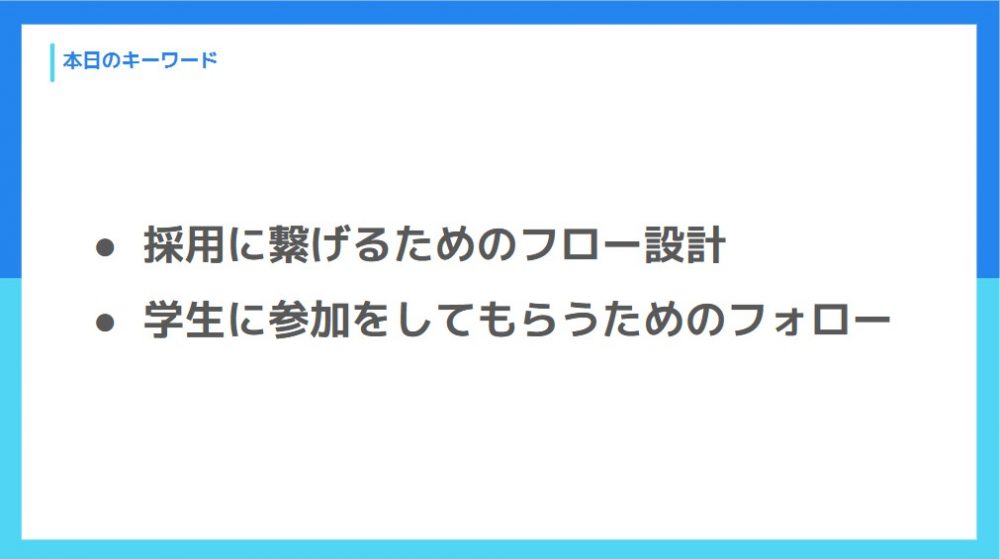

このようにお悩みの人事担当の方におすすめのセミナーです。主に以下2つをテーマに講義が進められます。

以下、くわしく解説します。

1:採用に繋げるためのフロー設計

「こんなお悩み、ありませんか?」という問いかけからセミナーが開始されます。

- せっかくインターンシップを開催したのに離脱が多い

- 参加学生にどのように案内すればいいのかわからない

こういった悩みがある人事担当の方は多いのではないでしょうか。

夏インターンに関する市場の整理

悩みに対して、いきなり施策の実施に走らずに、まずは市場の整理と理解をすることが大切です。まずは、当社株式会社i-plug(OfferBox運営会社)が実施した学生に対する「夏のインターンシップに関する調査」結果をみてみましょう。

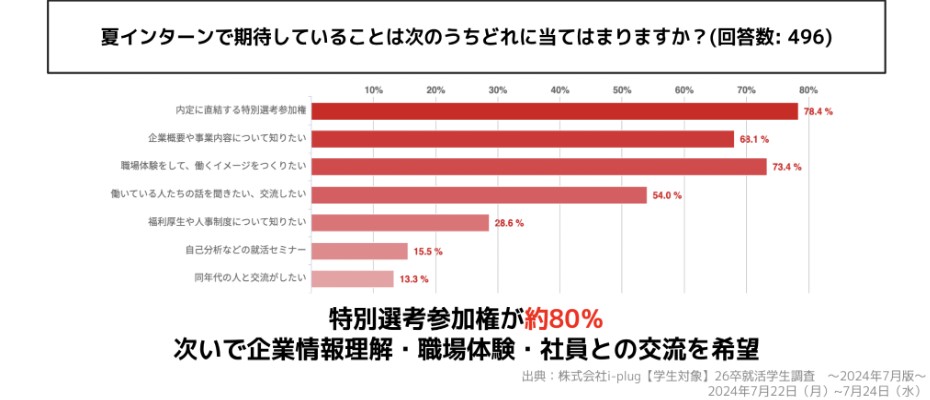

「夏インターンシップ」で期待してることに対する学生の回答で最も多かったのは、「内定に直結する特別選考参加権(78.4%)」でした。

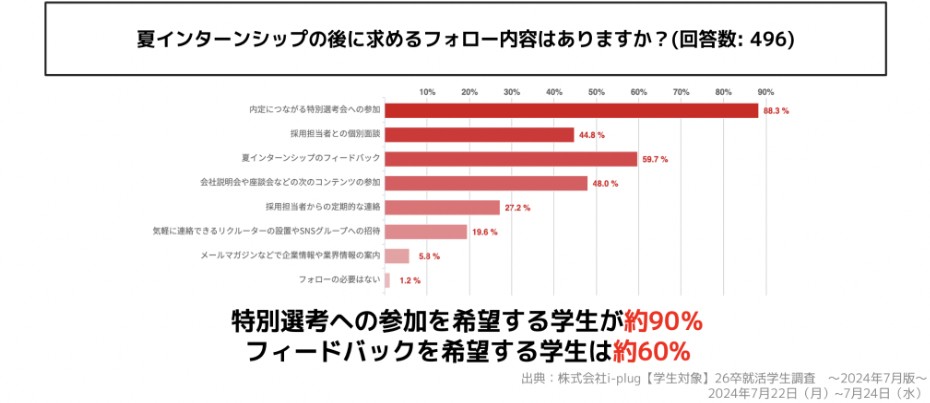

続いて、「夏インターンシップ後」に企業に求めるフォロー内容についての調査です。前述の調査と同様、「内定につながる特別選考会への参加(88.3%)」が最多の回答でした。次点で「夏インターンシップのフィードバック(59.7%)」です。

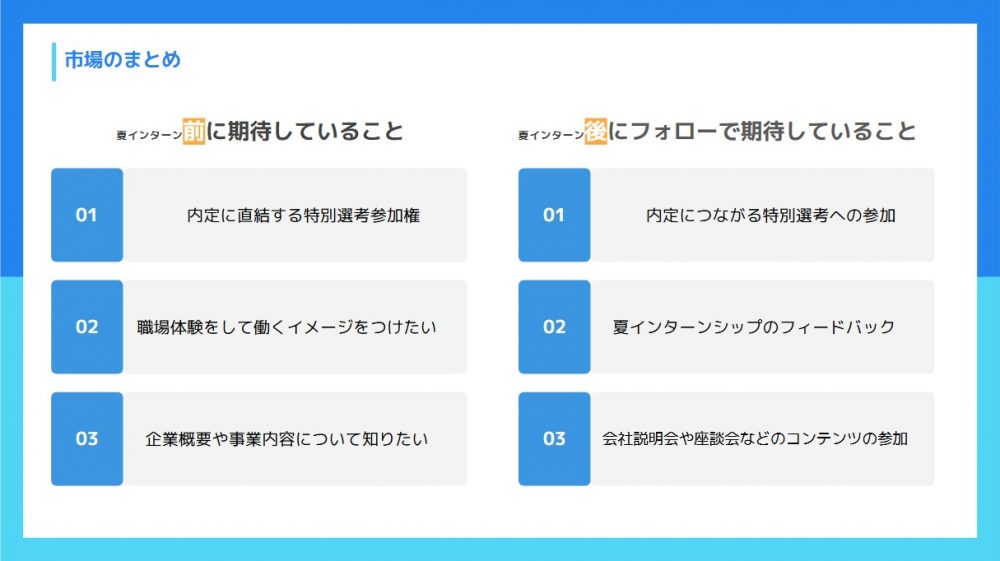

これらの結果をインターンシップ「前」「後」に分けて、まとめると以下の通りです。

インターンシップで出会えた学生に選考参加を促す手法

インターンシップ参加から選考参加までのステップにおいて、目指すべきサイクルです。インターンシップに参加してもらうだけでは、学生一人ひとりの心情、意向やニーズを汲み取ることが困難です。

そして、自社の魅力を全て伝えきることも困難。ましてや、インターンシップ参加から、選考参加まで期間があくので、学生の心情や状況に変化があるのは当たり前ですよね。

だからこそ、インターンシップ参加後の「フォロー」が学生を繋ぎ止めて、選考参加を促すために重要な鍵となります。

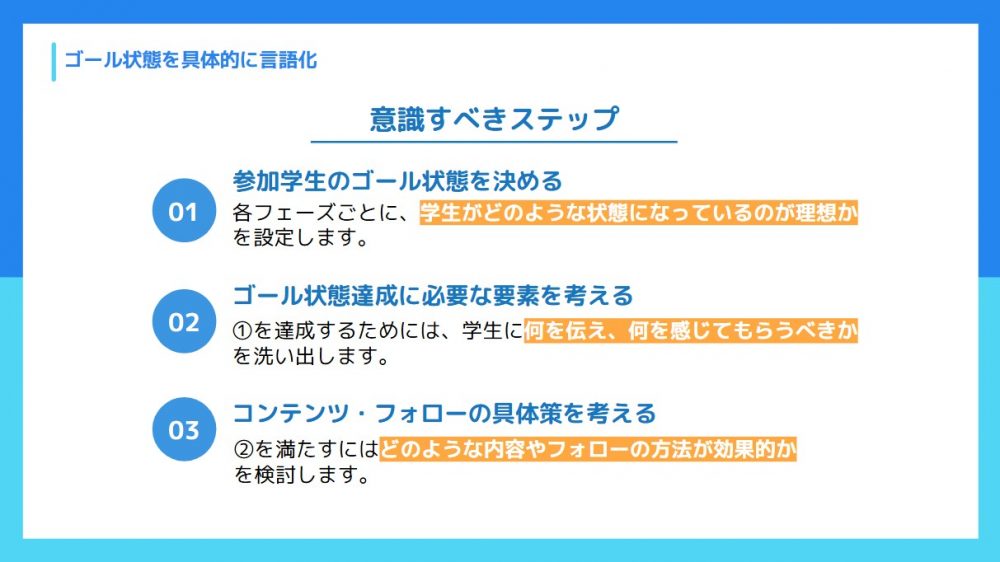

学生のゴール状態を言語化・設定する

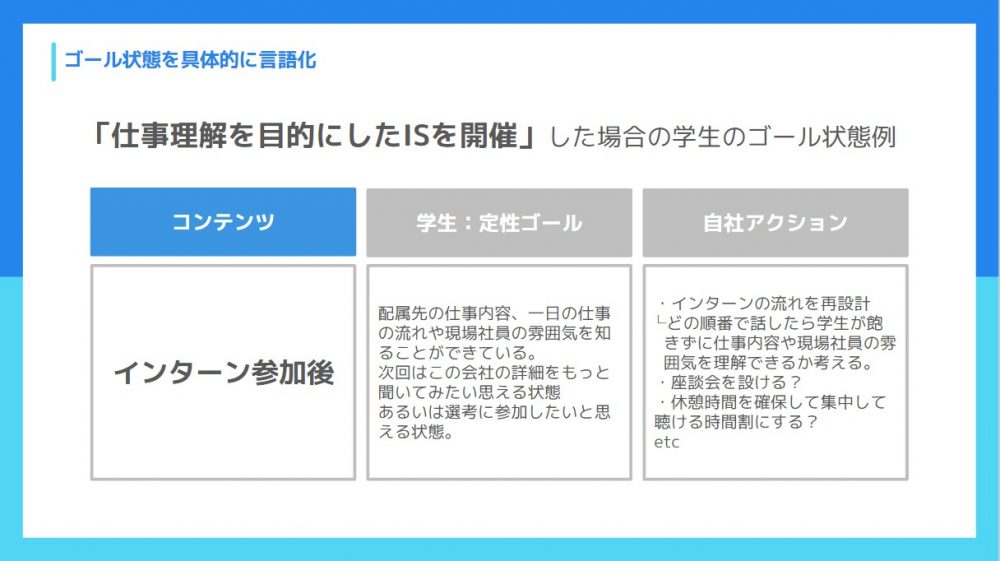

インターンシップ参加後のフォローにおいて、常に一定の対応をとることは避けましょう。各フローごとに切り分けて、学生のゴール状態を言語化し、設定する必要があります。

はじめに、インターンシップ参加後、学生が選考に進むまでのフローを考えてみましょう。

<インターンシップ参加〜選考までのフローの例>

- インターンシップ参加後

- 面談

- 説明会

- 選考

次に、各フローごとに学生がどのような状態になっていて欲しいかと考えるのです。言語化する際は、定性ゴール(学生のゴール状態)と自社のアクション(自社が何をするべきか)に分けて考えることがおすすめです。

このようなフローに分けて、言語化することで、足りないものや具体的に実施すべきことが明確になっていきます。

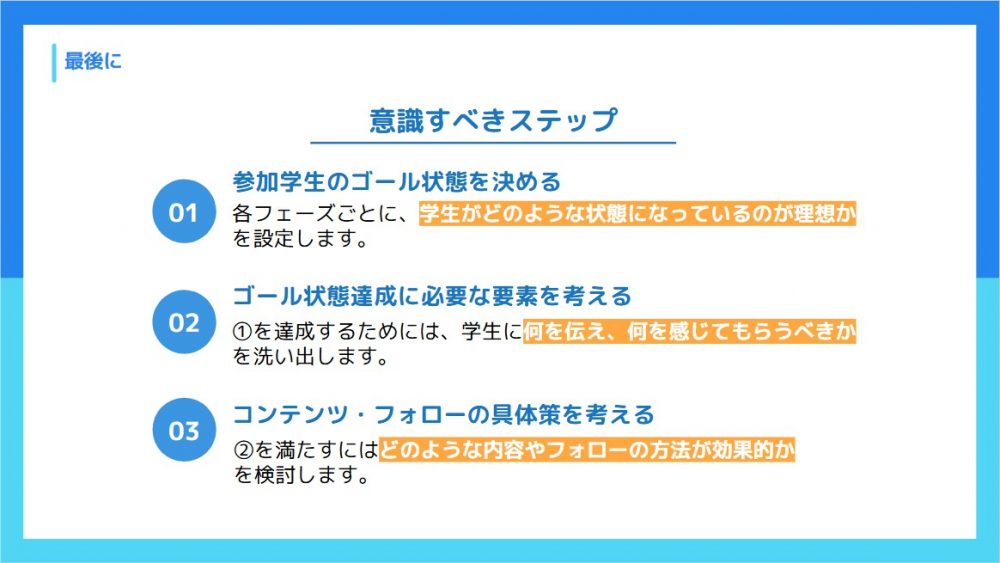

これまでの内容をまとめると以下の通りです。施策を実施することだけが目的になっていてはいけません。一つずつステップを踏むことで必要な具体的なコンテンツにたどり着くでしょう。

2:学生に参加をしてもらうためのフォロー

フォローの内容を考える前に、まずは「いつ」フォローをするかを考えてみましょう。インターンシップの参加後、選考前、選考後など、多くのタイミングがあります。コミュニケーションを通じて学生の状態を確認し、フォローやサポートを適宜実施しましょう。

「この会社イイナ」と思うポイント

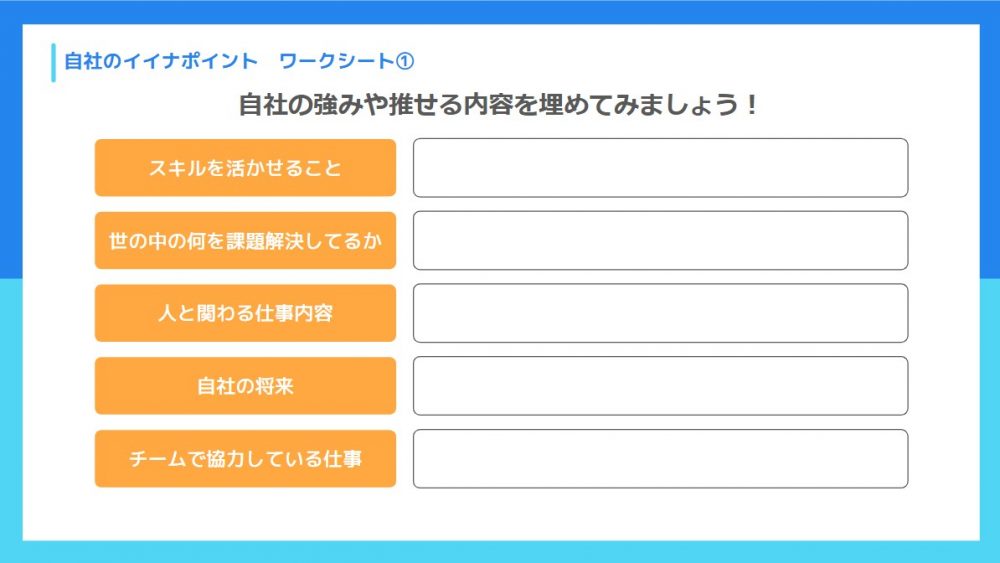

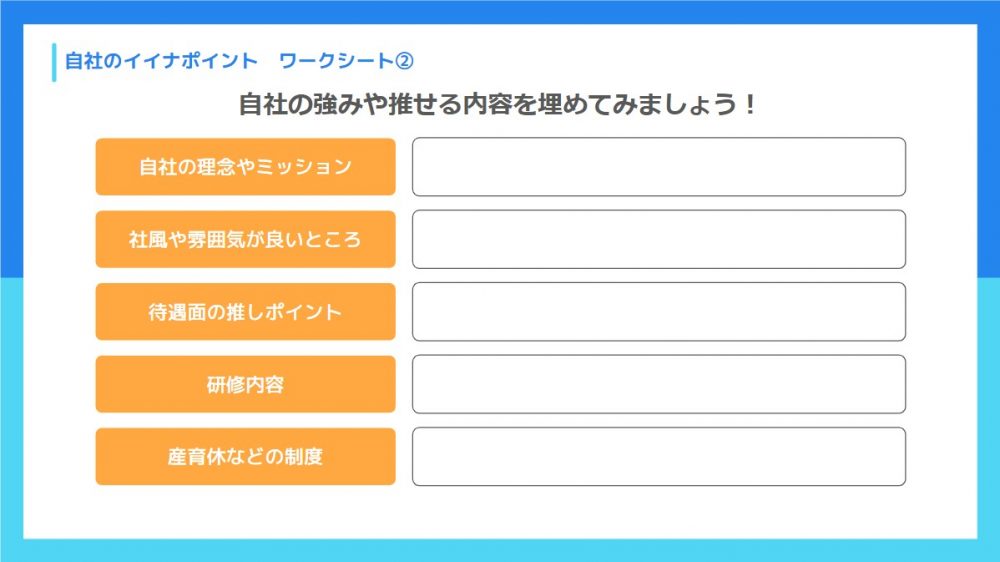

学生は、選考を受ける前に「この会社イイナ」というポイントを知りたがっています。そのポイントが明確かつ、自身の就活の軸に当てはまっているほど、「選考に進もう」と思えるはずです。

そこで、「この会社イイナ」と思うポイントを考えるワークをやってみましょう。

以下の2つのシートに、自社の強みを記入します。各項目は、よくある就活の軸に当てはめたものです。記入したポイントを全て学生へ伝えようとするわけではありません。学生一人ひとりの就活軸に合った「この会社イイナ」と思うポイントを伝えることができます。

フォローの実施形態

伝えるポイントが決まれば、次はフォローの方法を考えます。個別なのか、グループなのかです。どちらもメリットとデメリットがあります。

<個別でのフォローの場合>

メリット:

- 各々を理解することで選考参加に繋がりやすい

- 迷っていることや悩みを直接引き出せる

- 選考辞退となっても辞退理由を確認しやすい

- 次年度の採用成功に繋がりやすい

デメリット:

- 工数がかかる

<グループでのフォローの場合>

メリット:

- 工数懸念の心配がない

- 個別ではないのでコンテンツを型化できる

デメリット:

- 個別の思考や意向がわからない

- 離脱が多くなる

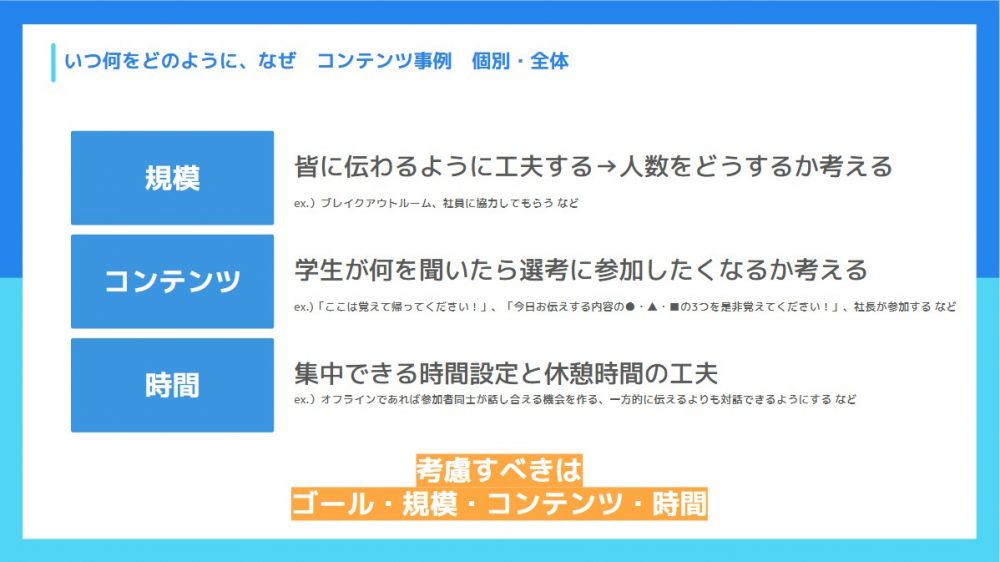

学生をフォローして繋ぎ止めることを考えると、個別での対応の方がおすすめです。しかし、工数などを考えた場合にグループでやらざるを得ないこともあるでしょう。その際は、規模・コンテンツ・時間を考慮しながら設計することがおすすめです。

個別フォロー面談の内容

個別面談に誘致するメッセージの構成です。おすすめの構成は以下の通りです。

- インターンシップ参加のお礼

お礼とともに、インターンシップのフィードバックをすると良いかもしれません。また、学生のインターンシップでの行動や良かった点が、自社にどう合っていると感じたかを伝えることもおすすめです。 - 個別面談の案内

- 面談の内容

- 日程調整・開催形式(オンライン/オフライン)

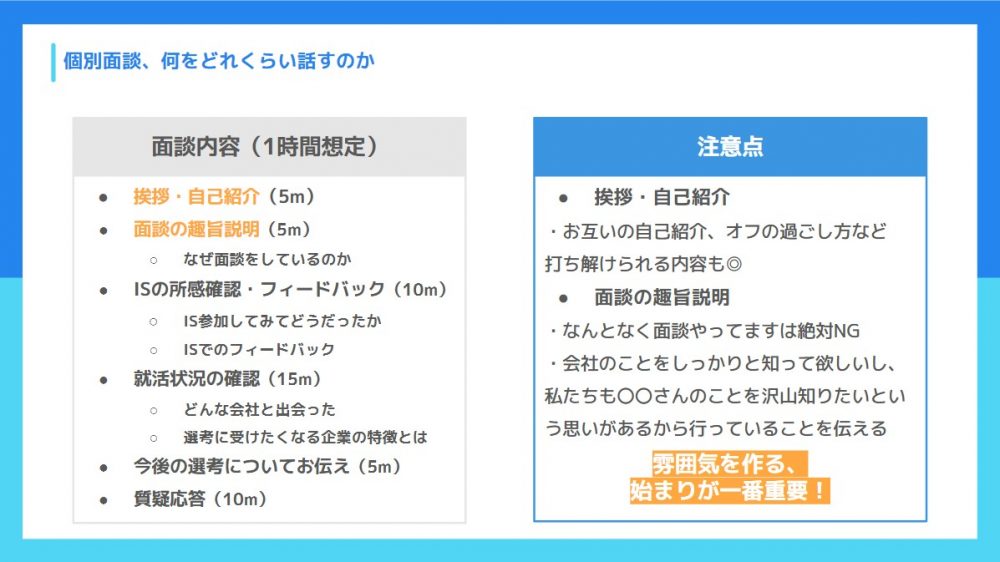

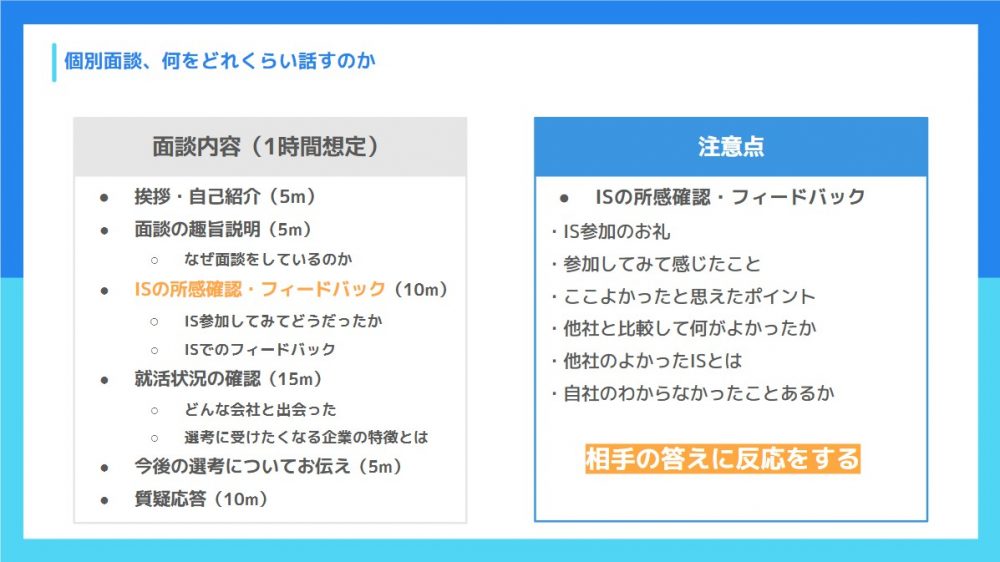

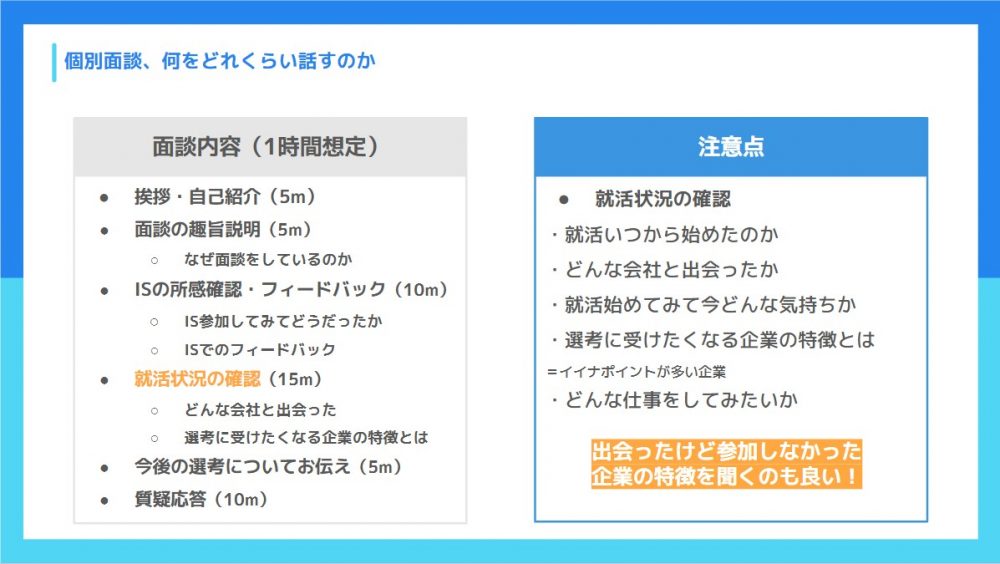

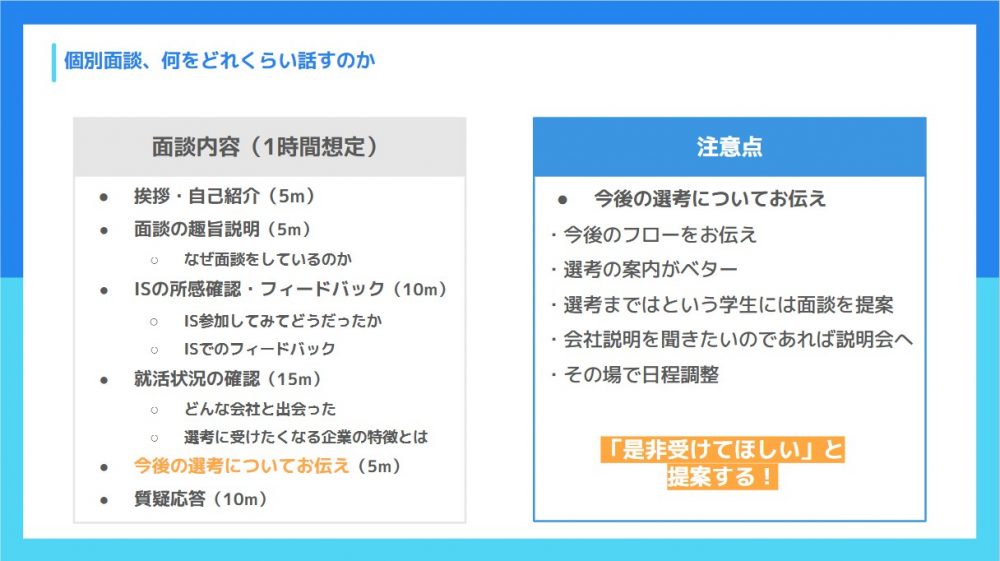

続いて、個別面談の内容を考えます。面談を1時間と想定した際のおすすめのスケジュールはこちらです。

次に各項目の詳細と、注意点を説明します。

はじめに、「挨拶・自己紹介」と「面談の趣旨説明」です。最初の5〜10分で1時間の面談の雰囲気が決まります。打ち解けられるような内容を考えることも大切でしょう。また、面談の趣旨を伝えることも重要です。

また、「OfferBox」のようなオファー型を利用している場合、事前にプロフィールをチェックしておくこともおすすめです。挨拶や自己紹介時に話題になりそうなことを事前に確認することで、雰囲気作りがスムーズになります。

続いて、「インターンシップの所感確認とフィードバック」です。お礼やフィードバックは個別面談の誘致のメッセージの際にも伝えましたが、テキストより直接の方が思いは伝わりやすいです。きちんと伝えるようにしましょう。

インターンシップなどの感想は、次年度の採用に活かすためが目的ではありません。面談相手の学生が魅力に感じたポイントや、知りたかったポイントなどの価値観を知るためです。聞きたいことを聞くのではなく、相手の答えに反応する形で学生の価値観を深掘りすることがおすすめ。

続いて、「就活状況の確認」です。就活を開始した時期、面談に参加した動機や、選考に進みたくなる企業の特徴などを聞くことがおすすめです。

最後に、「今後の選考についてお伝えする」です。ここでポイントなのは、全ての学生が選考に進むことを決めきっているわけではないということです。

「ぜひ、進んでほしい」という思いは伝えつつも、もう一度面談をした方が良さそうか、説明会を聞いてもらった方が良さそうかなど、学生によって対応を変えると良いと思います。

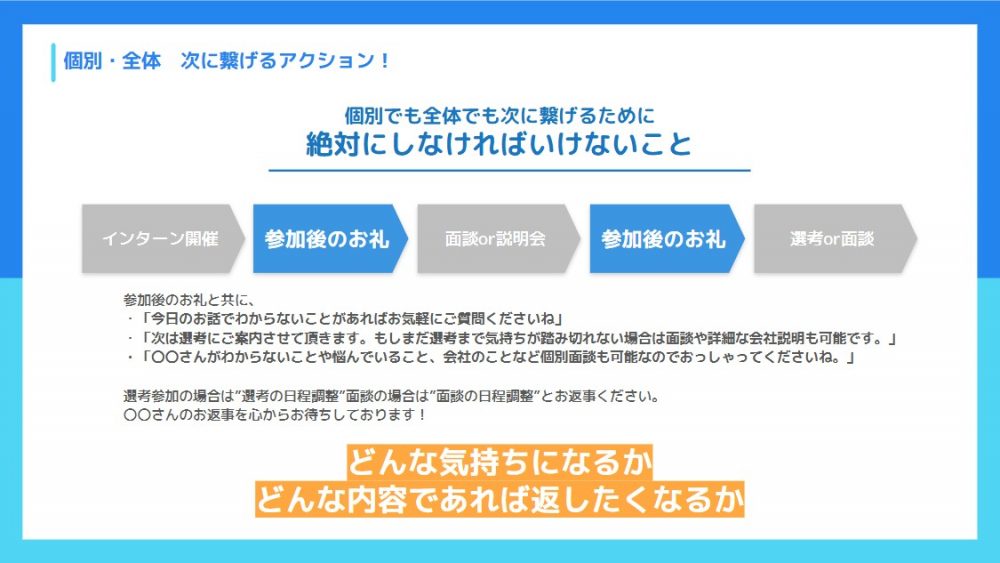

個別面談が終わった後は、必ずお礼の連絡をしましょう。「どんな内容であれば返事をしたくなるだろう」を意識しながら、文章を作ってみてください。

最後に

繰り返しになりますが、施策を実施することが目的にならないように、一つずつステップを踏んでコンテンツや具体策に落とし込みましょう。

そして、一方的に情報やポイントを伝えることだけが採用ではありません。相手がどう思うだろうなど心境を考えながら、時間や構成を考えることが重要です。

伝えることと相手を知ること(=相互理解)を意識することが、採用成功の鍵ではないでしょうか。

最後に人事ZINEでは、インターンシップからの繋ぎ止めについての資料もご用意しています。具体的なフローの設計手順や手法も含めて解説していますので、ぜひ本記事と合わせてご活用ください。

開催概要

- イベント名:もう学生との出会いをムダにしない! インターンシップからの繋ぎ止め戦略 本選考の参加率が上がるフォロー施策の実践方法

- イベントURL:https://offerbox.jp/company/event/event_old/30761.html

- 日時:2024年9月5日(木)、9月17日(火)、9月25日(水)※終了しました。

- 講演者:株式会社i-plug 法人マーケティンググループ 前本 貴生

2016年4月、新卒でオフィス機器やシェアオフィスを運営する専門商社へ入社。新規開拓営業/法人パートナー営業ののち新卒採用担当として従事。 25名の採用をするため年間約1500名と面接・面談。一次選考・二次選考・初回接触から内定承諾までのフォローを担当。23卒では内定承諾率100%に。

採用活動をしながら出身大学でゼミ2クラスの就活講座を行う。

2022年10月〜現職。株式会社i-plugに入社。カスタマーサクセスとしてのOfferBox運用・採用に関する包括的なサポートを経験を経て、現在は法人マーケティンググループに所属。