就活をするうえで自己分析が必要なことは理解しているものの、やり方がわからずに悩んでいる人も多いのではないでしょうか。

自己分析のやり方にはさまざまな方法があり、複数の方法を活用することでより深く自分を理解できます。

この記事ではさまざまな自己分析の詳しいやり方や、自己分析が必要な理由、自己分析を活かした就活のアピールの作り方を紹介します。

オススメの自己分析ツールや、自己分析に使えるテンプレートも紹介しますので、ぜひ活用してみてください。

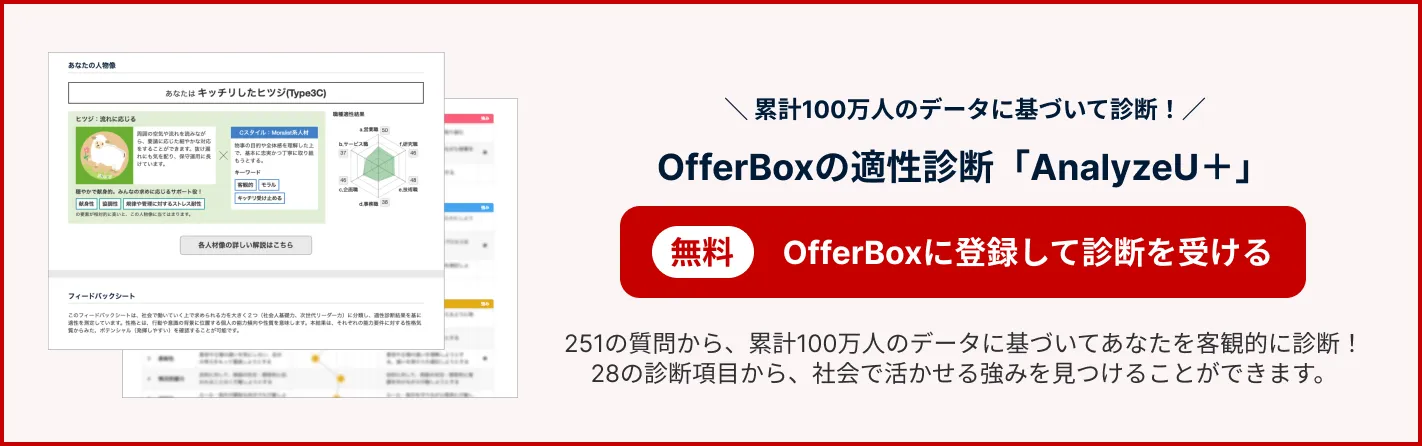

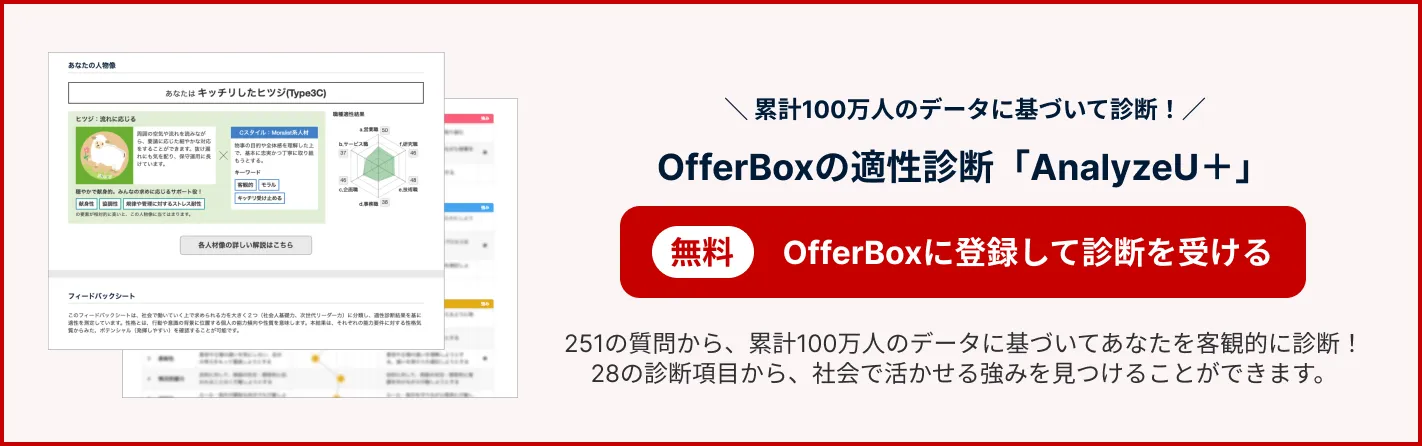

新卒逆求人サービス OfferBoxの自己分析ツール「AnalyzeU+」では、約100万人のデータに基づいて、客観的な自分の強みや弱み、社会で活かせる力を診断できます。

OfferBoxに登録していれば無料で診断できるので、ぜひご活用ください。

目次

就活で自己分析が必要な理由

就活をするにあたって自己分析はなぜ必要なのでしょうか。

なんとなく自己分析が必要だとは認識しているものの、具体的になぜ必要なのかよく分からない人も実は多いです。

就活にあたって自己分析が必要な理由は大きく分けて2つあります。

自分の価値観やキャリアを明確にするため

就活に自己分析が必要な理由の1つは自分の価値観やキャリアを明確にするためです。

価値観を明確にすると、自分が何を大切にしたいと思っているかがわかり、キャリアを明確にすることで、仕事を含めて自分がどう生きていきたいかがわかります。

これによって、どんな企業でどんな仕事をしたいかが明確になるため、就活の軸が定まり、企業選びやESの作成などを効率良く勧められます。

また、価値観やキャリアが明確になっていると、企業側も自社の価値観とマッチするかや、志望度が高いかどうかを評価しやすくなるでしょう。

自己PRで自分の魅力を最大限伝えるため

自己分析ができていないと、自己PRで自分の魅力を最大限伝えることができません。企業に入社後自社で活躍してくれる人材だと評価されるには自分の強みや長所・短所を把握し、それを仕事にどう活かせるかを伝えることが大切です。

就活にはESや面接で何度も自己PRをする機会があります。しかし、自己分析ができていないと選考や質問ごとに回答にブレが生じることがあります。自己分析ができていれば、回答に一貫性があるため、採用担当者に好印象が与えられるでしょう。

就活における自己分析のやり方9選

自己分析はどのように進めていけば良いのでしょうか。自己分析のやり方は以下のとおりです。

- 自己分析ツールを使用する

- 自己分析ノートを作成する

- 自分史を作成する

- モチベーショングラフ(ライフラインチャート)を作成する

- ジョハリの窓を作成する

- マインドマップを作成する

- 身近な人に他己分析してもらう

- SWOT(スウォット)分析を活用する

- MBTI診断を活用する

それぞれのやり方を詳しく解説していきます。

やり方①自己分析ツールを使用する

自己分析ツールとは、心理テストのようなもので、さまざまな質問に回答すると診断結果が出て、自分の長所・短所・強み・弱みなどの性格がわかるツールです。自己分析は自分を客観的な視点で見ることが大切ですが、自分自身のことを客観的に評価するのは意外と難しいです。

自己分析ツールは客観的に自分を評価でき、ツールによっては向いている業界や職種などもわかります。インターネット上に無料で使える自己分析ツールがたくさんあり、簡単に使えるので活用をオススメします。

OfferBoxの自己分析ツール「AnalyzeU+」

自己分析ツールを使用するなら、OfferBoxの自己分析ツール「AnalyzeU+」がオススメです。

「AnalyzeU+」は就活生逆スカウトサービスOfferBoxに登録すれば無料で使えます。累計100万人のデータに基づいて診断し、28項目の診断結果が出る自己分析ツールです。

社会に出たときに求められる力「社会⼈基礎力」「次世代リーダー力」が診断できるので、社会で活かせるあなたの強みが発掘できます。

AnalyzeU+を使った自己PR作成に興味を持った方はこちらを参照してください。

無料の自己分析ツール、適性診断AnalyzeU+で、企業も納得の自己PRをつくる方法

やり方② 自己分析ノートを作成する

自己分析ノートとは、自己分析の結果を整理して見やすくノートにまとめたものです。自己分析ノートは、ESや面接で質問される自己PRの内容を整理する目的で作成します。

整理したいポイントとしては、次の4つがあげられます。

- 興味・関心(就活の軸)

- 長所・短所(アピールポイント)

- 将来の目標(キャリアプラン)

- Will・Can・Must(やりたいこと・できること・必須なこと)

ノートの作成は手書きよりはパソコンの方が見やすく、内容の追加・変更が簡単に行えるのでオススメです。

こちらに自己分析のための「自分史」Excelテンプレートがありますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。

やり方③ 自分史を作成する

自分史とは、過去の自分の経験をすべて洗い出す方法です。自分史を作成して、自分が過去に経験してきたことを一覧にすることで、自分の半生を客観的に見ることができます。

それによって、自分が何をモチベーションに行動するかや、好きなもの、価値観、ターニングポイントなどがわかります。

自分史の作成にはエクセルシートやスプレッドシートなどを用いて行います。

サンプルを用意したので、こちらのExcelテンプレートをダウンロードして使ってみてください。

具体的な作成方法については、こちらの記事を参考にしてください。

やり方④ モチベーショングラフ(ライフラインチャート)を作成する

モチベーショングラフ(ライフラインチャート)とは、自分の人生の幸福度を曲線(折れ線)で表したグラフのことです。

2つの軸で整理することが多いのですが、片方が時間、もう片方が幸福度を軸にプロットされます。先ほど紹介した自分史のテンプレートにライフラインチャートも組み込んでいますので、ぜひ活用してみてください。

幼少期から現在までのライフラインチャートを作成すると、自分の人生で幸福度が高いときと低いときが明確になります。この幸福度を左右するものが、自分のキャリアや人生において重要なものだと考えられるため、自分の大切にしている価値観がわかるので自己分析に役立ちます。

詳しい作成方法については、こちらの記事を参考にしてみてください。

やり方⑤ ジョハリの窓を作成する

ジョハリの窓は、「自分から見えている自分と他人から見えている自分」のギャップを理解し、自己理解をより強固にしたり、新しい自分を見つけたりする方法です。

ジョハリの窓を使った自己分析は1人ではできないので、友達などと協力してやりましょう。

ジョハリの窓は4つの窓に分けられており、それぞれ以下のような意味があります。

- 開放の窓 自分で気がついていて他人も認識している自己

- 盲点の窓 自分は気がついていないが他人は認識している自己

- 秘密の窓 自分は気がついているが他人は認識していない自己

- 未知の窓 誰からも認識されていない自己

ジョハリの窓で自己分析する際には、こちらのExcelテンプレートをダウンロードして使ってみてください。

また、詳しいやり方はこちらの記事を参考にしてみてください。

やり方⑥ マインドマップを作成する

マインドマップとは、あなたの思考や情報、記憶などを脳内に近い状態で紙やパソコン上に可視化したものです。

図の中心に「自分」がいて、それを取り囲むように「長所」「性格」「目標」などが放射状にレイアウトされます。中心を「就活」とした場合は、周囲に「面接」「自己分析」「業界分析」「OB訪問」「内定」などをレイアウトします。

マインドマップを作成する目的は、はっきりと自覚できていないポイントを可視化することです。自分像を多面的に分析し、たくさんの情報を同じ面に記載することで、自分像をくっきりと浮かび上がらせることができます。

マインドマップの詳しい作成方法や作成に使えるアプリについてはこちらの記事を参考にしてみてください。

やり方⑦ 身近な人に他己分析をしてもらう

他己分析とは他人から自分を評価してもらうことで、自己分析では見つけられないポイントを「客観的な視点」から分析する方法です。

ややもすると甘くなりがちな自己分析を、他者の厳しい目で評価してもらうことで、より自分を深く理解することを目的に行います。

他己分析は、家族や友人、大学の先輩や後輩、バイト先の従業員や大学のキャリアアドバイザーなどに依頼します。できるだけ多角的な立場、視点から分析してもらうのが効果的です。

方法は、口頭よりも、アンケート用紙やメールを使うのがいいでしょう。回答が集まったら、集計し整理をして、自分の強みや長所に絞り込んでいきます。

OfferBoxの自己分析ツール「AnalyzeU+」の360°診断機能を使って他己分析もできますので、ぜひ活用してみてください。

他己分析の詳しいやり方や質問例などについては、こちらの記事を参考にしてください。

やり方⑧ SWOT分析を活用する

SWOT分析とは、Strength、Weakness、Opportunity、Threatの頭文字をとったもので、企業において事業計画の現状分析や経営戦略を行う手法です。

SWOT分析の各項目は、就活では次のように活用します。

- Strength:自分の強み

- Weakness:自分の弱み

- Opportunity:就活市場において自分にメリットがあること

- Threat:就活市場において自分にデメリットがあること

それぞれの項目を箇条書きで書き出し、4つの項目すべて書いたらそれぞれの項目をまとめます。自分の強み・弱みなどの内部要因と、就活市場などの外部要因をかけ合わせて考えることで、自分に向いている業界や職種を探せるでしょう。

やり方⑨ MBTI診断を活用する

MBTI診断とは、4つの指標に基づき16種類の性格タイプに分けるテストです。

性格タイプの分け方は次の表のとおりです。

| ①エネルギーが向く方向 | 外向型(E) | 内向型(I) |

| ②物ごとの捉え方 | 感覚型(S) | 直感型(N) |

| ③意思決定の仕方 | 思考型(T) | 感情型(F) |

| ④外界との接し方 | 判断型(J) | 知覚型(P) |

MBTI診断を使うと、客観的に自己分析ができます。性格タイプごとに強み・弱みがあり、詳しい解説がされているので、自分の強み・弱みを知ることができます。また、それぞれの性格タイプに合う職業が提示されているため、業界や職種選びの参考になるでしょう。

自己分析を活かした就活のアピールの作り方

自己分析のやり方についてご紹介しましたが、その結果をいかに実際の就活に活かせるかがとても重要です。

ここからは、自己分析を生かした就活アピールの作り方をみていきましょう。自己PRはもちろん、志望動機やガクチカの具体例もご紹介するので参考にしてみてください。

自己PR

自己PRでは、ただ単に自分の強みを主張するだけに終わってしまわないように注意しましょう。具体的なエピソードに落とし込むことで、初めて接する相手にもイメージが伝わりやすくなります。

例文①

自分の強みは”コミュニケーション能力”です。

大学で行っていたボランティア活動はチームワークが大切でしたが、ときには意見が割れてしまうこともありました。そんなとき、メンバーひとりひとりから意見を聞き出して、どう思っているのか、譲れないポイントは何かを聞いて回りました。

それぞれの理由を明確にして、できるだけみんなが納得できるポイントを探すようにしました。このように、メンバー全員が気持ちの良い環境で力を発揮できるような環境作りに努めてきました。

例文②

私の強みは継続力があることです。

私は大学入学時に、何かスキルを身につけたいと考え、毎日必ず30分、大学の勉強とは別に資格取得のための勉強時間を設けることにしました。忙しい日には、朝と夜に15分ずつ分けるなど工夫をしながらも、1日も欠かさず勉強を続けました。その結果、MOSと日商簿記3級に合格することができました。

このように目標達成のために継続する力を発揮できたことは、私の大きな強みであると考えています。

入社後もこの継続力を活かし、必要なスキルを着実に身につけることで、会社に貢献していきたいです。

志望動機

価値観や考え方など、企業と自分で共通しているポイントは志望動機につながります。

例文①

貴社の「挑戦する人が歓迎される」社風に魅力を感じ志望いたしました。

私自身、何でもまずはチャレンジしてみたいと考えているので、挑戦することが推奨される環境で働きたいと考えています。私自身の個別目標に向けて努力するのはもちろんですが、おなじように挑戦することに価値を置いている方々と一緒に働くことで、切磋琢磨できるのではないかと考えているためです。

先日参加させていただいたインターンシップでも、社員の方から「失敗しても良いからやってみてごらん」と声をかけていただき、とてもモチベーションにつながりました。

私も挑戦する人が歓迎される環境でより多くのことにチャレンジし、会社に貢献したいと考えています。

例文②

私が御社を志望する理由は、御社の商品を1人でも多くのお客様に提供することで、たくさんの人が楽に治療を受けられる環境をつくりたいと思ったからです。

私は高校生の頃、事故に遭い、頭を強く打ったため検査を受けることがありました。その際、点滴を受けたのですが、針がシリコン製になっていることに驚きました。点滴の針を刺したままで、他の薬品を注入できたり、薬品を入れ替えられる仕組みにも感心し、興味を持って調べたところ、それが御社の製品であることを知りました。

その後、御社の他の製品についても調べてみたところ、治療を受ける方々の苦痛を少しでも減らすための工夫が随所に施されていることが分かり、感銘を受けました。御社の製品を導入する病院が増えれば、多くの人がより快適に治療を受けられると確信しました。

私は営業職として働き、御社の製品を普及させることで、多くの方がより楽に治療を受けられる環境づくりに貢献したいと考えています。

ガクチカ

学生時代に頑張ったことをアピールする「ガクチカ」も自己PR同様に、具体的なエピソードに落とし込むことで説得性が高まります。

例文①

食べ歩きが趣味だったので、これまでに行ったレストランの記録をブログにまとめることに力を入れました。

最初は自分の備忘録として付けていたのですが、徐々にアクセスデータの分析にも興味が湧くようになりました。数字で読者のニーズがわかるので、需要を洗い出し、次第にそれに沿った内容を中心に書くように心がけるようになりました。

もちろん思うようにいかないこともありましたが、作業自体が好きだったので試行錯誤も苦ではありませんでした。今では月に3万人以上がアクセスするサイトになり、収益化もしています。分析することが好きなので、広告会社である貴社に入社後もどんどん学び続けたいと考えています。

例文②

私が学生時代に力を入れたことは、エアコン修理のコールセンターでのアルバイトです。

エアコンの修理依頼は繁忙期に1日1000件以上の電話が寄せられるため、1件の電話を5分以内に対応することが求められていました。しかし、アルバイトを始めたばかりの頃は、パソコンの入力スピードが遅く、後処理にも時間がかかり、1件の対応に10分以上かかることがありました。

そこで、私は課題を解決するために、毎日10分間のタイピング練習を行い、さらに頻繁に使用する用語を単語登録することで、後処理を効率化する工夫をしました。

その結果、1件の電話を5分以内に終わらせられるようになり、最高で1時間に20件の電話を対応することができました。この経験を通じて、効率的に仕事を進めるための努力と工夫の大切さを学びました。

御社に入社した後も、必要なスキルを磨きながら業務の効率化に取り組み、貢献していきたいと考えています。

就活で自己分析をする際の注意点

就活で自己分析をする際の注意点です。

- なるべく網羅的に分析する

- 短所も振り返る

- 自分なりの言葉でまとめる

- 自己分析を目的化しない

それぞれ詳しくみていきましょう。

なるべく網羅的に分析する

自己分析をするときは、なるべく網羅的に分析するよう心がけましょう。1つ特徴を思いつくと、それに囚われてしまい同じことばかりを深掘りしてしまうことがありますが、まずはなるべく視野を広げて考えることが大切です。

また、自分の頭だけで考えようとすると、どうしても主観が入ってしまい分析結果が偏ってしまう場合があります。まずは無料の自己分析診断ツールを使用して、幅広く特徴を洗い出してみることから始めるとよいでしょう。

無料の自己分析ツール、適性診断AnalyzeU+で、企業も納得の自己PRをつくる方法

短所も振り返る

長所だけでなく「短所」も振り返って深掘りを行うようにしましょう。自分の弱みについて考えるのは決して気持ちの良いことではありませんが、長所と短所は表裏一体なところがあるので、短所と向き合うことでこれまで気がつかなかった長所を見つけられるかもしれません。

また、面接では短所について聞かれるケースも多いです。実際に質問を受けたときに慌ててしまうことのないよう、自己分析のタイミングで対策を取っておきましょう。AnalyzeU+では弱みについてのアドバイスがもらえるので、参考にしてみてください。

自分なりの言葉でまとめる

自己分析を書き出すときは、よくある言葉ではなく自分なりの言葉でまとめるように心がけましょう。よくある言葉や一般的なフレーズは面接で伝わりにくいためです。

面接官は何度も面接を経験しているので、自分の言葉で話すことができないと、「よく聞くフレーズだな」と思われてしまうかもしれません。自己分析のときから自分なりの考えに落とし込むことで、実際の面接でも自分ならではの言葉で伝えられるようになります。

自己分析を目的化しない

自己分析はあくまでも自分が理想とする働き方や、生き方を知ったり、自分自身を深く理解して就活に活かしたりするための方法です。そのため、自己分析を目的化してはいけません。

自己分析を実施しただけで満足せず、自己分析で得た結果から自分の就活の軸を決めます。そして、自己分析の結果をESや面接で活かすにはどうすればいいかを考えます。

自分の持っている強みや長所がどんな業種や職種なら活かせるのかや、自分がやりたい仕事や入りたい企業に自分の性格や特性のどの部分をアピールすれば採用されるのかを考えるようにしましょう。

また、就活を進める中で価値観が変わってくる部分があります。そのため、1度やって終わりではなく、定期的に内容を見直すようにしましょう。

就活の自己分析に関するよくある質問

最後に、就活の自己分析に関するよくある質問をご紹介します。

- 自己分析はいつからやればいい?

- 自己分析はいつまでにやるべき?

- 自己分析はどこまでやれば完了する?

- 自己分析の結果は嘘をついてもいい?

- うつ病の過去は明かさないほうがよい?

それぞれ詳しくみていきましょう。

自己分析はいつからやればいい?

自己分析のタイミングに悩んでいる方もいるかもしれません。

選考受付期間と違い、自己分析には「いつまでに行えばOK」というような期限がありません。しかし、自己分析は就職活動のスタートと言っても過言ではないほど重要です。結論、始めるタイミングは早ければ早いに越したことはないです。

企業選びや面接対策も、自己分析を行った上で行うとスムーズです。遅くとも、選考を受ける3ヶ月前には始めるようにするとよいでしょう。

自己分析はいつまでにやるべき?

自己分析はいつまでにやるべきなのか不安に感じる方も多いでしょう。

自己分析はじっくり時間をかけて丁寧に行いたいと考える気持ちはよくわかります。

しかし、大学3年生の3月頃には本格的に選考が始まる企業が多いです。遅くとも、そのタイミングまでにはある程度完了している状態にして、自己分析をもとに企業の選定や選考対策を行えるようにしましょう。

自己分析はどこまでやれば完了する?

自己分析には「ここまでやればOK」という基準はありません。そのため、やり始めるとどんどん深みにはまってしまい、終わりが見えなくなってしまうことがあります。

あくまで目安にはなりますが、まずは「アピールに頻出の質問項目を埋められる程度まで」分析してみることをおすすめします。分析結果は、必ずノートなどにまとめて後から見返せるように残しておきましょう。適切なタイミングで見直しを行い、磨き続けていきましょう。

自己分析の結果は嘘をついてもいい?

少しでも自分を良く見せようとしたり、企業に合わせようとしたりして自己分析の結果で嘘をついてしまう人も中にはいます。

しかし、嘘の結果を伝えてしまうと、入社後のミスマッチにつながりかねません。結局自分も困ってしまうことになるので、自己分析の結果で嘘をつくのはやめておきましょう。

中には自己分析で思うような結果が出ないケースもあるかとは思いますが、まずは受け入れた上で「どのようなアクションができるのか」「対策方法は何か」を考えましょう。

自己分析のやり方に迷ったらツールを活用してみよう!

今回は自己分析のやり方9選と、自己分析を活かした就活のアピールの作り方について紹介しました。

自己分析にはさまざまなやり方がありますが、複数の方法を活用することでより深く自分を理解できます。

自己分析は自分を客観視し、評価することが大切ですが、慣れないうちは自分を客観的な視点で評価するのは難しいでしょう。

OfferBoxの自己分析ツール「AnalyzeU+」なら、質問に回答するだけで簡単に自己分析ができます。累計100万人のデータに基づき、28項目の診断結果が出るため、自分自身でも気づいていない社会で活かせるあなたの強みが発掘できます。

360°診断機能を使えば他己分析もできますので、ぜひ活用してみてください。