内定者研修を成功に導く4つのポイント|辞退を防ぐ研修内容を紹介

内定者が入社後スムーズに業務を遂行できるように、多くの企業様が取り組むプログラムの1つが内定者研修です。一方で、何をゴールとし、どのような教育をすべきかが判然とせず、内定者研修の設計立てに苦慮しているというご相談も多く寄せられます。

「内定者の辞退を防ぎ、即戦力として活躍してもらいたい」

「内定者が抱える不安を解消するにはどのようなプログラムが有効か」

このようなお悩みを解決するため、この記事では内定者研修を成功に導くために押さえるべきポイントをご紹介します。

また、こちらの資料では、内定辞退の原因別にソリューション9つを解説しています。内定者フォローの方法に悩む人事の方必見の内容となっていますので、ぜひダウンロードして、自社の内定者フォロー施策にお役立てください。

目次

内定者研修を行う4つの目的

内定者研修とは、社会人としてのマインド形成や実務に役立つスキル教育など、内定者に対して入社前に行うフォロー研修のことです。内定者研修の主な目的は大きく分けて4つあります。

目的①内定者の不安を解消する

内定者の入社前の不安を取り除き、この会社に入社したいと心から思ってもらえない場合、入社後に定着せず、企業も内定者本人も不幸になってしまうかもしれません。

企業の「入社してほしい」と内定者の「入社したい」が1本の軸で通るように内定者をフォローすることが、内定者研修を実施する最大の目的といえるでしょう。

内定者が抱えやすい3つの不安・悩みについては、後ほど説明します。

目的②内定辞退を防止する

内定者研修の目的として、内定辞退の防止も挙げられます。

企業側は、内定者研修を実施することで「内定者1人ひとりが確実に入社してくれる」ことを目指す必要があります。ここで理想的なのは、「内定者が自社に対して、不安なく能動的に入社の意思を固めてくれた」という状態です。

内定者研修を通して「その企業で働く」自覚が生まれ、働くイメージを固められるよう働きかけましょう。

目的③最低限のスキルを身につけてもらう

内定者研修では、文書作成やコミュニケーション、OAスキルの研修をプログラムに組み込むことが多いです。これは、内定者に即戦力として活躍してもらうことが目的で、受け入れる側にとっても大きなプラスとなるはずです。

また、実際の業務で役立つスキル研修は、「仕事についていけるか?」という内定者の不安を解消するために有効で、内定辞退の予防にもつながります。

内定者研修の設計に加えたい具体的なプログラム内容については、後ほど詳しく解説していきます。

目的④人間関係の形成・強化

内定者を集め、対面の形式で内定者研修を行うなら、人間関係の形成・強化も目的として意識するとよいでしょう。

内定者同士の横のつながりは、内定者にとって入社までの期間だけでなく、入社後も心強い存在となります。社会人という初めての経験を間近にして、同じ立場の内定者は不安を打ち明け合い、支え合える仲間になれます。

また、自社の社員と接点を持つことで、内定者は社内の雰囲気や人間関係を体験でき、入社後のイメージを持ちやすくなるでしょう。

近年の内定者の一般的な性格・傾向

内定者研修の目的を達成するための参考として、近年の内定者が一般的にどのような性格・傾向をなのかを知っておきましょう。

主な特徴として以下の3つが挙げられます。

- 目立ちたがらず、失敗を恐れる

- 素直で真面目な性格

- 外部に正解を求める

1つは「失敗を恐れる」という点です。それは「目立とうとしない」「チャレンジを恐れる」などの行動に現れます。この傾向が「内定の辞退」につながらないよう注意しましょう。

一方で「素直で真面目」であることから、一度教えれば恐れず行動できるようになるという面もあります。研修を通じて、行動する自信を醸成することが重要です。

さらに、正解を外部に求めるという傾向も挙げられます。幼い頃から情報機器に囲まれて育ってきたため、情報処理能力や検索能力が高く、分からないことを自分で探し出せる人が多い一方、自分の頭で考える前にまず他人やインターネットなどに正解を求めるという点が特徴です。

内定者が抱える不安・悩み

内定者の不安を取り除き、適切にフォローするためには、内定者が抱えている不安や悩みを知っておかなければなりません。内定者の不安は、大きく分けると以下の3つに分類されます。

内定者が抱える不安①与えられた仕事をこなせるかどうか

内定者は、与えられた仕事をこなせるかどうか、自分にどのような業務が与えられるのか、そしてその仕事をきちんとこなせるのかという漠然とした不安を抱えています。

このような不安は内定者ならば誰でも感じるものです。そして、入社後は業務を遂行するにあたり壁にぶつかることもあるでしょう。

しかしながら、内定者研修の時点でその不安を必要以上にあおる必要はありません。むしろ、「内定者研修を受けることでその不安が解消される」ことを伝え、困った時に相談できる環境が整った会社であることを主張すべきです。

漠然とした不安を明確にし、具体的な解決策を提案することで、業務に関する内定者の不安は解消できます。

内定者が抱える不安②会社の雰囲気になじめるか

内定者の多くが「人間関係で悩んでしまうのでは?」「職場の雰囲気になじめるかが心配」などの不安を抱えて入社してきます。

人間関係については、実際に働いてみないとわからないことが多いです。「大丈夫」といった根拠のない声がけでは、内定者の不安を根本から解消することは難しいでしょう。

このような不安を持つ内定者には、まず「あなたと一緒に働けることを会社全体が心待ちにしている」ことを伝えてあげてください。会社が歓迎の姿勢を示し、内定者がなじみやすい雰囲気であることを前面にアピールするのがよいでしょう。

内定者が抱える不安③本当にこの会社を選んで良かったのか

内定者の中には、「他の会社を選ぶべきだったのでは?」という不安をもったまま内定者研修に臨む人もいます。この疑問に対する正解は、実際に働く中で内定者自身が見つけていくものです。

このような潜在的な不安は、実際に働いている自分の姿をイメージしてもらうことでクリアにできます。内定者の働きが会社にもたらすメリットを説明し、前向きな気持ちで研修に取り組めるようサポートしてあげてください。

内定者研修で成果が出ない4つの原因

企業の人事担当者様からは、「内定者研修を実施しても、なかなか内定者の辞退を予防できない」というご相談が多く寄せられます。

内定者研修で思うような成果が得られない場合、以下に当てはまるものがないかを確認してみてください。

原因①内定者や新人の特徴を理解していないから

内定者研修を実施する側は、学生や新人がどのような気持ちで会社に向き合おうとしているか理解しようとする姿勢が必要です。

まだ社会を知らない内定者に対し、「自分たちの頃は」「最近の若い人は」などと話をするのは決して好ましいことではありません。

原因②内定者の不安を解消しきれていないから

内定者は、仕事内容や人間関係、その会社を選んだことに対して漠然とした不安を抱えていることをお伝えしました。

内定者研修でこの不安を解消できなければ、入社までの間に不安は募る一方です。最悪の場合、内定辞退もあり得るでしょう。

原因③会社の魅力を伝えきれていないから

内定者にとって有益な研修を意識しすぎるあまり、自社の魅力をアピールし忘れてはいませんか?

内定者研修は、内定者の不安を解消し、即戦力となれるスキルを身につけてもらうために行うものですが、その目的を達成するには自社の強みについての説明が必要不可欠です。

原因④本番さながらの緊張感が強すぎるから

緊張感を持ってもらうことは大切ですが、ピリピリとしたムードは内定者の不安を募らせるだけです。内定者研修では、社会人として厳しく鍛えるよりも、内定者たちが組織の一員としてどうありたいかイメージできるよう働きかけるのが理想です。

実務に役立つスキル研修はもちろん大切ですが、まずは内定者の不安を解消することを優先しましょう。

内定者研修を成功させるための4つのポイント

すでにご紹介した内定者研修で成果が出ないポイントを踏まえつつ、成功のポイントについても考えていきましょう。以下に、内定者研修を効果的に行うための4つのポイントをご紹介します。

内定者の特性を把握する

まず、内定者の「特性」を把握することが重要です。前述したような一般的な特性を参考にするだけでなく、個々の内定者をよく分析し、それぞれに合ったケアができる内容を考えましょう。

内定者それぞれの特性を人事・採用担当者が把握していることは、入社後にもプラスになります。

研修のゴールを明確に設定する

内定者研修の「目標・ゴール」を具体的にすることも重要です。「不安を解消する」「会社の魅力を伝える」「スキルを身につけてもらう」など、研修のプログラムごとのゴールを決めておくと、研修担当者もその点を達成できるように意識できます。

現場の声を研修内容に反映させる

「現場で必要なスキルは何か」「新入社員に持っていて欲しい心構えは何か」など、現場社員の声を参考にすることも重要です。現場のリアルな意見を反映することで、入社後のギャップを少なくできます。

スケジュールを立てる

どのタイミングで、何回の研修を実施するのか、スケジュールを立てることも成功のポイントです。初回は「不安解消の研修」を実施し、入社が近い時期は「スキル研修」に力を入れるなど、時期とタイミングを工夫することで、研修の効果を高められます。

内定者研修で強化すべき4つの心得・スキル

内定者研修のプログラム設計は、人事担当者様がもっとも悩まれる部分かと思います。

プログラムの内容は、目指すべきゴールから逆算すると設計がしやすいです。ここでは、内定者研修で設計に加えるべき内容について詳しく解説していきます。

内容①社会人としての心得

内定者の多くは、社会人経験のない(少ない)学生です。親や学校に守ってもらう立場から一転、組織の一員として社会に貢献する側の人間になることを理解してもらう必要があります。

自立した社会人としての意識を高めるため、学生から社会人へのマインド転換を促すプログラムを設計しましょう。

内容②ビジネスマナー

挨拶をする、時間を守る、報告・連絡・相談の徹底。これらのビジネスマナーは、社内はもとより社外でも重要視される大切なポイントです。

自分では大丈夫と思っていることも、他者には不足しているように見られることは少なくありません。取引先に不快感を与えないよう、内定者には最低限のビジネスマナーを習得してもらうべきです。

内容③OAスキル

OAスキルは、作業効率をアップさせるために欠かせないスキルです。入社前にある程度のOAスキルが身についていれば、即戦力として活躍できる可能性が広がります。

会社全体の生産性を高めるためにも、実務で役立つOAスキルの教育は、内定者研修に組み込むべきでしょう。

内容④チームワーク

チームワークは、どの職場でも必要とされるものです。チームワークを学ぶプログラムでは、縦(上司)や横(内定者同士)のつながりを意識してもらうとよいでしょう。

一緒に働く人の素顔がわかると、自然に仲間意識が芽生えるものです。さらに先輩の話を聞くことで実務内容をイメージしやすくなります。内定者が出た時点で個別面談を随時実施して、できるだけ接点を多く持ち続けるようにするのがおすすめです。

その際、内定者からの「このようなプログラムがあったら嬉しい」「もっと機会を増やしてほしい」といった意見も参考にしつつ各プログラムの優先度や研修テーマを決めます。

入社の意思が薄くなってくると参加率も低くなる傾向があるものですが、そのような内定者には重点的にフォローするのも手です。

内定者研修の実施方法

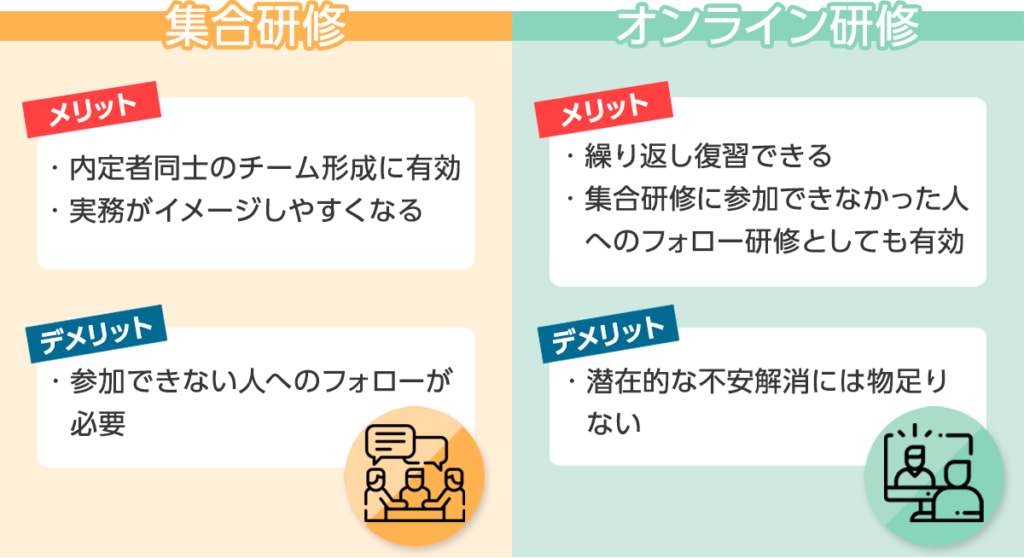

内定者研修には、大きく以下があります。

- 内定者たちが実際に集まってワークをする集合研修

- eラーニングや動画講義によるオンライン研修

ここからは、それぞれのメリット・デメリットと実際の研修ではどちらの方法が有効か具体例を挙げて説明していきます。

方法①集合研修

内定者同士が対面し、ともにワークができる集合研修はチームワークを形成するのに有効です。

ワークは、「この仲間と働きたい!」と思えるような軽めの内容で考えてみるのがおすすめです。例えば挨拶や言葉遣いなどのマナー研修は、内定者同士でルールプレイングをすると実務をイメージしやすくなります。また「どういう社会人になりたいか?」をお互いに話し合ってもらったり、内定者でも身近に考えられるようなテーマをチームでディスカッションして発表してもらったりするのも1つの方法です。

また、懇親会や親睦会などのイベントも、集合研修なら実際に会ってコミュニケーションを取ることができます。

ただし、内定者の多くは学生ですから、学業により研修に参加できない可能性もあります。集合研修に参加できない内定者に対しては、「同期に後れをとっている」と不安にならないよう、個別のフォローが必要です。

方法②オンライン研修

近年は、内定者研修をオンラインで実施する企業が増えています。

オンライン研修は動画で繰り返し講義を復習できるのが大きなメリットです。講師の招待や遠方の内定者にかかるコスト削減にも有効で、集合研修に参加できなかった内定者へのフォロー研修としても活用できるでしょう。

スキル習得はもちろんのこと、内定者の入社に対する意思確認にも有効です。参加率や熱意が下がっていると、入社への意識が薄くなっていることがわかります。そのような内定者には密なフォローを心がけ、入社に対する懸念事項を解消していくことが大切です。

メリットもある一方で、内定者の潜在的な不安を解消するには、オンライン研修は少々物足りなさが残ります。個別に面談する機会を作り、悩み相談や意欲向上につなげていきたいところです。

方法③通信教育

内定者研修に通信教育を活用するのも1つの方法です。例えば、語学やIT、簿記といった特定のテーマのほか、ビジネスマナーや文書作成、コンプライアンスといった汎用的テーマを扱うものがあります。

内定者への通信教育は、コストを抑えながら実務で役立つ考え方・知識を入社前に身につけてもらえるというメリットがある一方で、学生である内定者の負担になりすぎないように配慮が必要です。ITエンジニア職のように、入社直後からITについての知識・スキルが必要になることが明らかな場合は負担にならない範囲で導入するのも手といえます。

まとめ|内定者研修は「企業側の入社してほしい」と「内定者の入社したい」を1本軸で繋げるための施策

内定者研修を成功させるには、内定者が安心して入社できるようモチベーションアップのサポートをしなければなりません。

実務に必要なスキル研修はもちろんですが、内定者の不安を知り、悩みを少しでも解消してもらえるようにプログラムを設計する必要があります。

懸念を解消できていないままだと、入社後もずっと不安を引きずってしまい、最悪の場合すぐに退職するということもあり得るでしょう。

「この会社に入社してよかった」と思ってもらえるように、個々の内定者に向き合って内定者研修に取り組んでみてはいかがでしょうか。

また、内定者フォローについて解説したこちらの資料もご活用ください。