【例文4つ】内定者へのフォローメールの書き方|安心させるポイントとは

内定者の不安を解消し、内定辞退を防ぐには内定者へのフォローメールが必要です。

フォローメールは企業と内定者間のトラブルを防ぎ、両者の信頼関係を深めることにも役立ちます。そこで今回は、内定者が安心できるフォローメールの内容をご紹介します。

フォローメールの書き方のポイントや、注意点を例文を交えて解説していくので参考にしてください。

また、弊社YouTubeチャンネルでは、内定者フォローの目的と設計方法についての動画を公開しています。学生へのアンケート結果から、学生が求めているフォローのあり方を解説していますので、ぜひご視聴ください。

また、人事ZINEでは、内定者フォローに役立つおすすめ資料とテンプレートの3点セットもご用意しております。フォローのポイント解説、内定通知書のテンプレート、採否連絡の文面サンプルをまとめてダウンロードしていただけます。本記事とあわせてご活用ください。

内定者が安心できるフォローメールの書き方のポイント

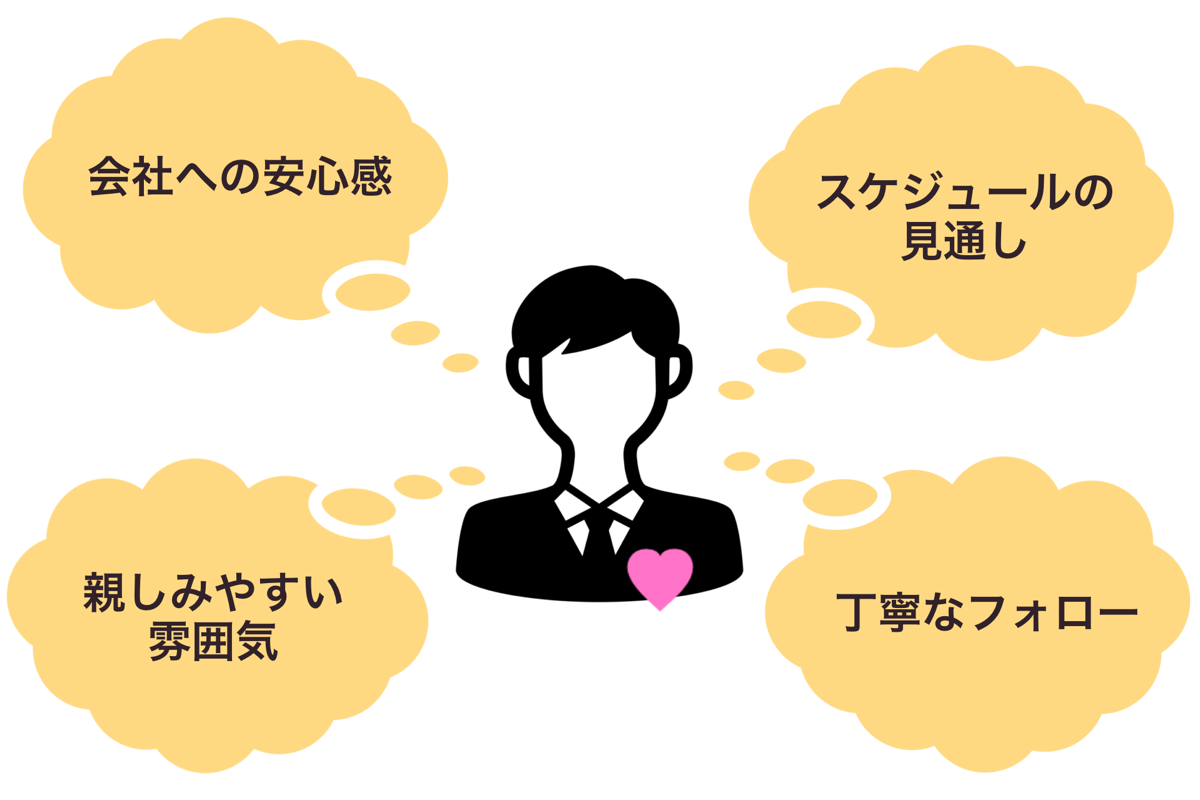

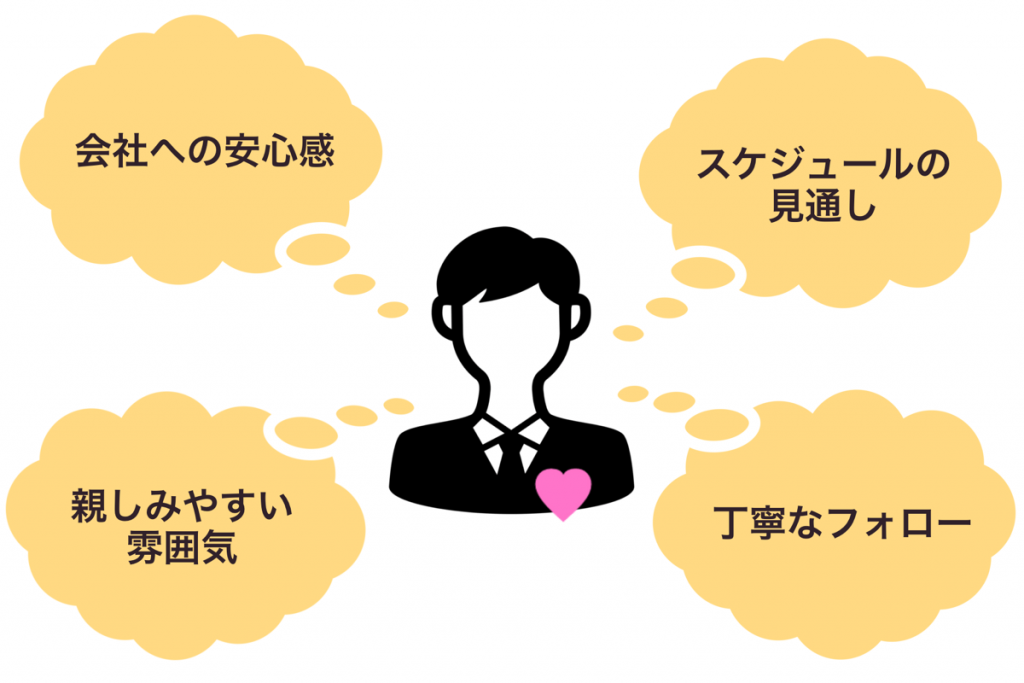

内定者へのフォローメールを準備する際は、内定者が安心できるように以下4つのポイントをおさえることが大切です。

- 寄り添ってくれる内容である

- 見通しのわかる内容である

- くだけた表現が織り交ぜられている

- 不安解消のためのフォローがある

それぞれのポイントを詳しく説明していきます。

ポイント1. 寄り添ってくれる内容である

就活生にとって、内定をもらうことは1つのゴールです。しかし、内定から入社までの間も、引き続き不安を感じることもあるでしょう。

内定者が抱える不安は、結婚前に花嫁が感じるマリッジブルーになぞらえて「内定ブルー」と呼ばれるほどです。社会人になることや自身のスキル、はたまた「他にもっとよい会社があったのでは?」と考えてしまうことで陥る不安が、内定ブルーを引き起こします。

内定者へのフォローメールは、このような不安や悩みに寄り添った内容であるべきです。内定者が感じる不安を把握し、安心感を抱いてもらえる文章を心がけましょう。

内定者フォローに役立つ3点セットをご用意しています。こちらもご活用ください。

ポイント2. 見通しのわかる内容である

内定から入社までに内定者研修や懇親会、人事面談、オフィス見学などを企画している企業も多いはずです。

企業がこのようなイベントを計画していることは、情報収集をしている内定者ならばある程度は心構えがあるでしょう。しかし、その内容やペースは企業によって異なるため、内定者は入社までの大まかなスケジュールを把握したいと考えています。

卒業を控える学生は卒論などで多忙な日々を過ごすので、今後の見通しを伝えて内定者の不安を解消させましょう。

ポイント3. くだけた表現が織り交ぜられている

内定者へのフォローメールでは、あえてやわらかい表現を使うことが安心感を高めるためのポイントです。

社会人経験のない学生の中は、まだ完璧な敬語を使えないこともあります。そのような学生に対して、敬語のみの事務的なメールを送っては、固くかしこまった印象が強くなります。

それ自体は悪いことではありませんが、ほどよくくだけた言い回しがあることで内定者の緊張を和らげられるでしょう。節度を意識した上で、親しみの感じられるメール作成を意識してみてください。

ポイント4. 不安解消のためのフォローがある

内定者が具体的な不安を打ち明けたときは、できるだけ早くフォローしましょう。

内定者からの質問で想定できるものには、以下のようなものがあります。

- 必要書類の提出が諸事情により期日に間に合わない

- 入社までに取り組むべきことはあるか

入社準備を整えるにあたり、入社までにスキルアップしようと考える学生は少なくありません。このように高い志を持つ内定者はしっかりとフォローを行い、成長したいという意志を大切にすべきです。そのため、内定者からの質問には丁寧に回答しましょう。

内定者フォローメールの例文

ここからは、以下4つのシチュエーションで活用して欲しいメール例文をご紹介します。

- 内定通知後のフォローメール

- 内定式前のフォローメール

- 内定者研修のフォローメール

- 入社式前のフォローメール

必要に応じて本文を書き換えながら、適切にご使用ください。

例文1. 内定通知後のフォローメール

内定通知後の内定者の心情は、内定をもらえたことへの安堵感だけではありません。

社会人になることへの不安や志望度の高い企業への未練など、複雑な思いを抱く学生は多いでしょう。また、ネットで内定先の悪い評判を目にすることで、入社意欲が低下する学生もいます。

このような不安を解消するため、まずは「しっかりした会社」であることをアピールできるメールを準備します。採用担当者の親しみやすさや、入社までのスケジュールを伝えて、内定者に安心してもらうことを最優先にフォローメールを作成しましょう。

| 【件名】入社までのスケジュールのご案内 【本文】 ◯◯様 **(会社名)採用担当の**と申します。 このたびは内定承諾のご連絡をありがとうございました。 ◯◯様と一緒にお仕事ができる日を楽しみに待っております。 さて、早速ですが入社までのスケジュールをご案内いたします。 令和◯年△月 内定式(終了後は懇親会を予定しております) 令和◯年△月 内定者研修1回目 令和◯年△月 内定者研修2回目 令和◯年△月 入社式 内定式の出欠確認は◯月△日頃にメールでご連絡いたしますので、 期日までにご返信をお願いいたします。 ご不明点や不安なことがあればお気軽にお問い合わせください。 ◯◯様にお会いできるのを楽しみにお待ちしております。 |

内定通知後のフォローメールでは、確定している予定をできるだけ細かく伝えましょう。そうすることで、内定者が今後の予定を組みやすくなります。

また、メール本文で内定者の氏名をフルネームで書くことは、事務的な印象やテンプレ感がなくなるのでおすすめです。

例文2. 内定式前のフォローメール

内定式を控えた内定者は、社員や他の内定者と交流を持つことに対して、期待や緊張感を抱いています。

緊張のあまり出席が憂うつにならないよう、内定式に参加するメリットを伝えられるとよいでしょう。

| 【件名】内定式のご案内 【本文】 ◯◯様 **(会社名)採用担当の**です。 厳しい暑さが続いておりますが、元気にお過ごしでしょうか。 弊社では社員が交代で夏期休暇を取得しております。 さて、今回は令和◯年度の内定式についてご連絡いたしました。 下記日程で実施いたしますので、◯月△日までに出欠のご連絡をお願いいたします。 内定式当日の予定 8:30 本社ロビー集合 8:45 内定式会場(本社*階◯◯室)へ移動 9:00 内定式 11:30 昼食会場へ移動 11:45 内定者懇親会 14:00 解散 懇親会では昼食をとりながら先輩社員とお話しする機会を設けております。 お仕事のことや卒業までの過ごし方など、気軽にご質問ください。 内定式にご参加いただいた方には交通費を支給いたしますので、 当日は筆記用具と印鑑を忘れずにお持ちください。 ※内定式はスーツ着用でご参加ください。 |

内定式の案内メールでは、当日の持ち物や服装を伝えておくとよいでしょう。内定者にとって有意義な時間になるよう、内定式での過ごし方についてアドバイスすることも親切です。

例文3. 内定者研修のフォローメール

内定者研修のフォローメールでは、はじめに実施した内定式への参加について、お礼を伝えます。

内定者も内定先からのメールに慣れてくる頃ですので、シンプルかつ親しみのある文面で内定者研修を知らせましょう。

| 【件名】内定者研修のご案内 【本文】 ◯◯様 **(会社名)採用担当の**です。 先日は内定式へのご参加ありがとうございました。 短い時間でしたが、◯◯様とお話しできてとても嬉しかったです。 さて、今回は内定式でお伝えした内定者研修についての詳細をご連絡いたしました。 下記日程で実施いたしますので、◯月△日までに出欠のご連絡をお願いいたします。 内定者研修1(◯月△日) 10:00〜 ※詳細を記載 内定者研修2(◯月△日) 10:00〜 ※詳細を記載 内定者研修にご参加いただいた方には交通費を支給いたしますので、 当日は筆記用具と印鑑を忘れずにお持ちください。 ※内定者研修はスーツ着用でご参加ください。 |

不参加の内定者には、他の内定者と差がつくことに不安を感じないよう、別のフォローメールを入れておくとよいでしょう。

例文4. 入社式前のフォローメール

内定者と会社にとって、入社式を迎えることは1つのゴールとなります。

無事に入社を見届けられるよう、採用担当者は最後までフォローを怠らないようにしましょう。

| 【件名】入社式のご案内 【本文】 ◯◯様 **(会社名)採用担当の**です。 いよいよ入社式が来月に近づいてまいりました。 ここまで内定式や内定者研修などさまざまなイベントにご参加いただき、 本当にありがとうございます。 入社式は以下の日程で実施いたします。 本日詳しいご案内を送付いたしましたので、 届き次第ご確認をお願いいたします。 入社式(◯月△日) 10:00〜 ※詳細を記載 入社式当日のお問い合わせはお電話でお願いいたします。 電話番号:***ー****ー**** それでは、◯◯様に入社式でお会いできるのを楽しみにしています。 これからも引き続きよろしくお願いいたします。 |

入社式当日はメールチェックが難しいことを見越して、採用担当者につながる電話番号を通知しておくとよいでしょう。

内定者フォローメール作成時の注意点

内定者へのフォローメールを送ったからよいというわけではありません。

内容次第では会社の印象を悪くしたり、内定辞退につながったりする最悪の事態も想定できます。メールという閉鎖的な環境でのトラブルを避けるため、内定者へのフォローメールを作成する際は、以下3つの点にご注意ください。

- くだけすぎた文章はNG

- メールの頻度が多すぎる・少なすぎる

- 早朝や深夜に送信しない

ここからはそれぞれの注意点をより詳しく解説します。

注意点1. くだけすぎた文章はNG

内定者が安心できるフォローメールの書き方のポイントにて、適度にくだけた表現を織り交ぜたほうがよいと説明しました。

しかし、行き過ぎた表現によって「馴れ馴れしい」「不快」と感じられてしまうことには、留意しなければなりません。

採用担当者は会社と内定者をつなぐ窓口であり、会社の顔です。内定者に不信感を抱かれないよう、節度あるメール作成を心がけましょう。

注意点2. メールの頻度が多すぎる・少なすぎる

内定者の不安を解消しようとするあまり、高頻度でメール送信することはNGです。

学生は内定先からのメールは最優先でチェック・返信しようとするでしょう。しかし、その頻度が多すぎると、結果的に内定者の負担が増えてしまうことにつながります。

反対に、メールの回数が少なすぎることも注意が必要です。「本当に内定したのか」「入社までの予定がわからない」などの不安につながるため、適度な間隔で連絡を取り合うことをおすすめします。

フォローメールの頻度は月1回程度とし「次回は◯◯頃にご連絡します」と目安の時期を入れておくとよいでしょう。

注意点3. 早朝や夜間に送信しない

内定者へのフォローメールは送信時間にも注意が必要です。

一般企業では就業時間を9〜17時と定めていることが多く、この時間外の勤務は残業とみなされるからです。「この会社では残業が当たり前なのでは?」といった誤解を招きやすいので、早朝や夜間のメール送信は控えたほうがよいでしょう。

まとめ

内定者が抱える不安を解消するためには、内定先からのフォローメールが必要不可欠です。

フォローメールがある会社とそうでない会社は、内定者のイメージが大きく変わります。内定辞退は企業にとって大きな損失となるので、内定者が安心できるフォローを欠かさずに行ってください。

何を伝えるべきかで迷っている採用担当者は、内定者の心に響く内容かどうかを意識しましょう。また、書き方に悩んだときは、この記事で紹介した例文を参考に、内定者の心情に寄り添った文章を作成してください。