2024/2025年卒の就活ルールと変化の歴史や効果的な採用のコツ

経団連が2021年卒以降の学生に対する「就活ルール」を廃止し、以降の主導を政府に引き継ぐと声明を出して以来、新卒採用市場の動向や各企業の採用スケジュールに注目が高まっています。

政府は、2023年4月に従来通りの採用スケジュールを踏襲する旨を発表しており、2025年卒(2025年春入社)までは経団連主導時代と同様のルールが踏襲されることとなりました。

就活ルールの廃止・変更は、就活をする学生がどう動くべきか、新卒採用をする企業がどのような措置を講じるかを決定する上で重要な指標となります。

今回は、「就活ルール」におけるこれまでの経緯を振り返りながら、今後企業は「就活ルール」に則ってどのような新卒採用活動を行うべきか、どのような対策を準備しておくべきかについて考察いたします。

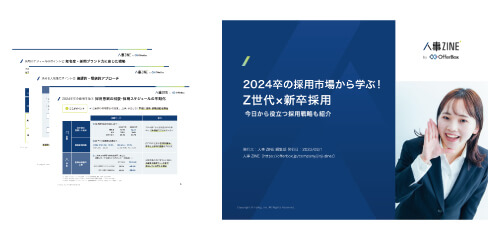

また、2024年卒の採用市場を分析した資料をご用意しました。Z世代の特徴を踏まえ、採用戦略の策定にご活用いただける内容となっていますので、是非ダウンロードして自社の新卒採用にお役立てください。

目次

日本の新卒採用における就活ルールの歴史

まず現行の就活ルールにおいては、新卒採用活動の解禁日は下記のように定められています。

- 広報解禁日:大学3年次の3月

- 選考解禁日:大学4年次の6月

- 内定解禁日:大学4年次の10月

日本の新卒採用において、初めて「就活ルール」の取り決めがあったのは、1953年の「就職協定」です。

以降は、その採用スケジュールについて長年議論され続け、現在まで幾度となく「就活ルール」の細かい見直しや変更が行われてきました。

以下、改めて就活ルールの歴史を振り返るとともに、その変化のポイントに着目します。

新卒採用をめぐる就活ルールの変遷

1953年に「就職協定」が定められて以来、就活ルールに関し、大きく分けて下記3段階の取り決めが講じられてきました。

- 1953年~:「就職協定」の開始

- 1997年~:「就職協定」の廃止と「倫理憲章」の開始

- 2016年~:「倫理憲章」から「採用選考に関する指針」へ

ここでは、就職協定が発足した日本の新卒採用市場の時代背景から、現在の就活ルールに至るまでの経緯を一気に振り返ります。

| 就職協定以前 (~1952年) |

|

|---|---|

| 就職協定 (1953年~1997年) |

|

| 倫理憲章 (1997年~2016年) |

|

| 採用選考に関する指針

(2016年~) |

|

度重なる就活ルール変遷の背景

以上の「就活ルール」における歴史を振り返ると、どの時代においても下記のような一連の傾向とその繰り返しが伺えます。

- 売り手市場になると学生の争奪戦により早期化が進む

- 早期化が進むと学業の阻害が問題視される

- 就活ルールの見直しが議論される

- 就活ルール改訂の効力は薄く一時的で、水面下での早期化が進む

政府や経団連はこれまで、就活による学業への悪影響を軽減させるために、「広報や選考の各解禁日を設定する」「就活時期の繰り下げ」といった就活ルールの改訂を繰り返してきました。

しかし、企業全体数に対して経団連加盟企業が少数派であること、また経団連加盟企業ですら仮にルールを破っても特に罰則などがないこと、といったことから「ルールこそあるものの形骸化している」のが実態です。

2021年に就活ルールは経団連から政府主導へ変化

こういった現行の就活ルールが守られずに形骸化していることを見て、2018年9月、経団連の中西会長は、定例記者会見において、「経団連が【採用選考に関する指針(≒就活ルール)】を定めて日程の采配をしていることへの違和感」を述べた上で、指針について廃止する考えを示唆しました。

追って、翌月の会長・副会長会議では「経団連は2021年卒以降の学生を対象とする採用選考に関する指針を策定しないこと」を正式に発表し、2021年以降は、政府が経団連に代わって新たなルール作りを主導するということに決定しました。

以上が、現在物議を醸している「就活ルールの廃止」の一連の経緯です。

政府主導となった2021年卒から2025年卒までの就活ルールは過去を踏襲

政府主導となった2021年卒以降の就活スケジュールは、結果として経団連主導時代の就活ルールを踏襲する形となりました。さらに、24年卒までは同様のルールが適用されることが決定しています。

それでは、2025年卒はどうなるのでしょうか。政府は、2023年4月に「2024(令和6)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請」の中で、以下の日程を提示しました。

- 広報解禁日:卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降

- 選考解禁日:卒業・修了年度の6月1日以降

- 内定解禁日:卒業・修了年度の10月1日以降

つまり、2025年卒についても過去の就活ルールが踏襲され、これまでと同様のスケジュールで進行することになっています。

資料「2024卒の採用市場から学ぶ!Z世代×新卒採用」をダウンロードする

人事ZINEでは、24卒の採用市場から学ぶ採用戦略資料を準備しております。本記事と併せて、ダウンロード資料内の「採用戦略で重要な3つの観点」も合わせて実務でご活用ください。

政府が就活ルールを維持した理由

ここで、政府が就活ルールを維持した経緯を振り返ってみます。

経団連の「就活ルール廃止」の発表を受けて、2018年10月に政府の関係省庁で実施された会議では、2021年卒の就活ルールは、現行のルールを維持する方針が大多数でした。

この結論には主に2つの優先事項があります。

- 学生が安心して学業に取り組めることを重視し、急激なルール変更はその妨げになってしまう

- 大学側・企業側ともに当面は「何らかのルール」を必要としており、時期的制限なしに全面的な自由採用にはしない方向性

「2024年卒までは従来通り、では2025年卒は?」と懸念しているのは、企業や大学だけではなく、学生からしても同じことです。

学生たちは自分たちの年次からいきなり就活ルールがなくなってしまうと、「就活をいつから始めればよいのか」「いつまで続けるべきなのか」がわからず混乱してしまいます。

また大学1~2年次から留学を予定または希望している学生は、「自分が海外にいる間に就活がスタートしてしまったらどうしよう…」と不安を抱えながら、本分の学業に集中して取り組めないのではないか、という懸念も挙げられています。

このように、企業や学生の「現状維持」を求める声が少なくないこと、さらに長年主流となっている新卒一括採用を見直すには一定の時間がかかることも踏まえ、政府は就活ルールの廃止や急な変更は適切ではないと判断しました。

実際に、就活ルールの制定が経団連主導から政府主導に変わって4年が経過する2025年卒でも、経団連主導時代と同様の就活ルールが踏襲されています。今後何らかの変化があるとしても、事前の調整なく極端なスケジュール変更が行われる可能性は低そうです。

インターンシップはルール変更で採用直結型の運用が可能に

従来通りの就活ルールが踏襲される一方で、一定の条件を満たしたインターンシップについては、そこで取得した学生情報を採用活動に利用することを認める旨のルール変更がありました。これにより、インターンシップで早期に接触したターゲット学生をそのまま選考につなげる「採用直結型」の運用が実現しやすくなります。

これまで、文部科学省・厚生労働省・経済産業省による「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」(通称:三省合意)において、インターンシップはあくまでも「就労体験」であると定義されていたため、インターンシップに参加した学生の情報を広報や選考等の採用活動に利用することは認められていませんでした。しかし、2022年に産学協議会が発表した報告書「産学協働による自律的なキャリア形成の推進」(2021年度報告書)でインターンシップの定義が以下のように整理され、この定義が関係者間で確立したことを受けて運用ルールが見直されました。

- タイプ1:オープン・カンパニー

- タイプ2:キャリア教育

- タイプ3:汎用型能力・専門活用型インターンシップ

- タイプ4:高度専門型インターンシップ

その結果、2022年6月の三省合意では、一部の要件を満たすインターンシップについては、「インターンシップで得た学生情報を採用活動に利用することを認める」と改正されたのです。

上記4つのタイプのうち、現時点で学生情報の利用が可能なのはタイプ3です。タイプ4も対象ですが、「試行結果を踏まえて今後判断」となっています。実施内容や期間、時期などについて一定の要件がありますが、インターンシップで関係性を構築した学生の情報をそのまま採用活動に利用できるのは、企業にとって大きなメリットとなるでしょう。

就活ルール変更でも通用する新卒採用の進め方

これまで何度も見直しや改訂が行われてきた就活ルールですが、近年は遵守しない企業も増えており、形骸化している側面があるのは事実です。

しかしながら、就活ルールを完全に廃止して自由採用にしてしまうと、採用活動の早期化がさらに加速し、混乱を招きかねません。ルールを守らない企業も存在するとはいえ、今でも多くの企業が自社の採用スケジュールを設計する際に、就活ルール上の「広報」「選考」「内定」それぞれの解禁日を基準にしているためです。今後も採用計画の策定において、現行の就活ルールを基準にする重要性に変わりはないでしょう。

加えて、人材不足が深刻化している現代において、自社の求める人材の確保に向けた採用戦略の策定は、就活ルールの廃止や変更にかかわらず常に重要課題です。ここでは、就活ルールの変更有無に関わらず、企業が取り組むべき採用活動のポイントを紹介します。

①自社が求める人物像を明確に定義する

どんな就活ルールであろうと、どんな採用手法が主流になろうと、採用計画を立てる上で絶対にかつ最初に必要となるのが、ターゲット像(求める人物像)の設計です。

就活ルールの解禁日を基準にして採用スケジュールを立てるにしても、採用競合と敢えてスケジュールをズラすにしても、まずは自社のターゲットを明確にしないことには、採用戦略を立てることができず、採用競合すらも不明瞭になってしまいます。

- ターゲットは企業に何を求めているのか、またどんなことを懸念しているか

- ターゲットに会うために何をすればいいのか

- ターゲットはどこでどういう活動しているのか

- ターゲットにどんなメッセージをいつ送ればいいのか

上記のように、全ての採用計画において、ターゲットを軸に戦略やスケジュールを立てていきます。

ターゲット像の設計方法には、「自社で活躍している人材を分析する」「企業の理念や方向性に合う理想像を分析する」など様々な方法があります。

「求める人材像(ターゲット像)」の設計方法や有効なアプローチ手法については以下の記事でも詳しく解説していますので、是非合わせてご参照ください。

②強固な採用チーム編成と社内協力体制の構築

しばらくは就活ルールが一変する可能性は低いとは言え、テンプレート化された毎年同じ採用計画が通用するわけではありません。

現在の新卒採用市場に早期化の傾向が見られること、すでに通年採用への取り組みを行っている企業も一部あること、またITやAIを駆使した新しい採用手法も次々に出てきていることから、新卒採用市場は常に変化しており、企業は就活ルールの動向を注視するだけでなく、俯瞰的に新卒採用市場の動きをとらえることが重要になってきます。

そのためには、採用チーム一人一人が新卒採用に高いアンテナを張っておくこと、またチームでの迅速な情報共有と市場変化への対応ができることが求められ、それが実現できるような社内の協力体制を今から構築しておくことが大切です。

③自社が求める人材への最適なアプローチ方法の検討

就活ルールは過去を踏襲しているものの、リサーチや事前準備も含めた採用活動は早期化している傾向があります。早期に学生を囲い込む動きもあり、人材の争奪戦は激しさを増しているのが現状です。

このような状況でも自社のターゲットとなる学生にリーチするためには、学生へのアプローチ方法を再検討すべきでしょう。「ナビサイトに求人を掲載して応募を待つだけ」といった従来の採用手法のみに頼っていては、求める人材からの応募が得られず、十分な母集団を形成できない可能性が高いです。

例えば、ターゲット学生との的確なマッチングを求めるのであれば、企業側から直接アプローチする「ダイレクトリクルーティング」を用いる方法が有効です。人材データベースの中から条件の合う学生を検索し、マッチする学生のみに絞り込んでアプローチできるため、精度の高いマッチングが実現します。

欲しい学生へ直接アプローチできる採用ツール

就活ルールがいくら変わっても、自社から学生へアプローチして口説くことができれば、急に応募が来なくなった!ということはなくなります。そのため欲しい学生に直接スカウトを送ることができるダイレクトリクルーティングがおすすめです。代表的なダイレクトリクルーティングサービスとして、OfferBoxを紹介します。

企業のオファー送信数と学生のオファー受信数に上限があるため、メールの開封率は82%の高水準という点が大きな特徴です。2024卒の就活生は246,000人が利用しており、理系・文系問わず全国の幅広い大学群・学部に所属する学生が利用しています。

成功事例や料金プランはこちら

【まとめ】就活ルールの廃止・変更に関わらず、企業がやるべきことは大きく変わらない

今回のポイントをまとめます。

- 経団連による就活ルールは21年卒から廃止され、以降は政府主導に変化している。

- 2025年卒までは現行の就活ルールを継続することが示されている。

- 今後も現行の就活ルールが踏襲され、大きく変化する可能性は低いと見込まれる。

- インターンシップについては一定の要件のもと取得した学生情報を採用活動で利用可能とするルール変更があり、採用直結型の運用が可能になった。

- 現行の就活ルールを念頭に置くことの重要性に変わりはなく、企業はターゲット像を明確にし、それを軸にした採用計画を立てることが大切。

- 採用市場の動きはますます早期化し、人材争奪戦が激しさを増している状況から、自社のターゲット学生にピンポイントでマッチできる採用手法の検討が必要になる。

2021年卒から政府が就活ルールの方針を主導しているものの、2025年卒までは現行ルールを踏襲することが決定しました。就活ルール廃止のきっかけとなった「ルール形骸化の是正」「就活がもたらす学業への影響軽減」といった問題を解消するには、もうしばらく時間を要するため、直近で大きなルールが変更ある可能性は低いと考えられます。

いずれにせよ、ターゲット像の分析・設計やそれを軸にした採用戦略の立案といった新卒採用活動の重点が大きく変わることはありません。今後も人材確保の激化が見込まれる中、企業としては、就活ルールや雇用慣行だけでなく、新卒採用市場におけるさまざまな細かい変化を察知し、その変化に対応していく姿勢が求められます。

今回の「就活ルールの廃止と変更」は、改めて自社の採用戦略を見直すきっかけと捉えてみてはいかがでしょうか。

また、2024年卒の採用市場を分析した資料をご用意しました。Z世代の特徴を踏まえ、採用戦略の策定にご活用いただける内容となっていますので、是非ダウンロードして自社の新卒採用にお役立てください。