新卒売り手市場の現状と2025年卒の見込みを企業規模・業種別データで解説

新卒採用の市場感を示す表現として、「売り手市場」「買い手市場」という言葉があります。

現在の採用市場が売り手なのか?それとも買い手なのか?企業規模や業種別にどこまで売り手の傾向があるかなど、直近のデータを用いながら解説します。

マクロの視点では売り手市場が続いているものの、企業や学生の個別の動向を見ていると、さまざまな課題が見えてきます。本記事のデータや分析を使って、今後の採用計画に活かしていただけたら幸いです。

また、24卒・25卒採用の動向がわかる最新資料「どうなる?24卒・25卒 新卒採用 市場動向調査レポート(春夏版)」をご用意しました。独自調査の分析を踏まえ、これからの採用で取り入れるべき考え方や手法を解説しています。学生のニーズや他社の採用状況が気になる人事・採用担当者の方は、ダウンロードしてご活用ください。

目次

就職活動の売り手市場・買い手市場とは

「売り手市場」「買い手市場」とは、就職求人市場の需要状況を示す言葉です。売り手(供給側)である企業の求人数が多く、買い手である就職候補者が少ない状態を売り手市場と呼びます。

反対に、売り手である企業の求人数が少なく、買い手である就職候補者が多い状況が買い手となり、就職買い手市場が続くと就職者が職を手にしづらくなるなど不利な状況となります。売り手市場と買い手市場を表す際、一般的に有効求人倍率を用いますが、新卒領域では大手ナビサイトの求人数を指標にして、売り手か買い手を判断する場合もあります。

有効求人倍率とは

「有効求人倍率」とは、有効求職者数に対する有効求人数の割合のことで、雇用動向を示す重要指標の一つです。有効求人倍率は景気とほぼ一致して動く特徴があり、景気動向指数の一致指数として知られています。

有効求人倍率の算出方法は、厚生労働省が全国のハローワーク求職者数、求人数を元に算出しており「一般職業紹介状況(職業安定業務統計)」で毎月発表されています。有効求人数を有効求職者数で割って算出し、倍率が1を上回れば、求職者の数よりも企業の求人数が多い売り手市場となります。反対に倍率が1を下回れば、求職者の数の方が多い買い手市場であることを指します。

有効求人倍率の推移を見ると、時代状況を反映していることがわかります。例えば、下記グラフを見ると、リーマンショックに陥った2008年に大きくグラフが下降しています。また、近年だと新型コロナウイルスが感染拡大した2020年にも同じく、大きくグラフが下降していることがわかるでしょう。

グラフ:https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/timeseries/html/g0301.html

2025年卒も売り手市場が続き採用競争のさらなる激化も

リクルートワークス研究所の「ワークス大卒求人倍率調査(2024年卒)」によると、2024年3月卒業予定の大学生・大学院生の求人倍率は「1.71倍」になっており、2023年卒の「1.58倍」を上回る結果になりました。

全体の求人倍率はコロナ禍前の水準に戻りつつあり、採用に積極的な企業が増加しているようです。すべての従業員規模の企業群で求人倍率が上昇しており、特に建設業(13.74倍)や流通業(10.49倍)の求人倍率は目立って上昇しました。

全体の求人総数は前年の「70.7万人」から「77.3万人」と、約6.6万人(9.3%)増加しています。民間企業への就職希望者数45.1万人に対し、求人総数が「約32万人の需要超過」という売り手市場が続いている状態です。

また、新型コロナウイルス感染症の5類移行などによる経済活動の活性化に伴い、企業の採用意欲も高まっていることから、2025年3月卒も売り手市場が続くと考えられます。

大卒求人倍率の定義

大卒求人倍率とは、民間企業への就職を希望する学生1人に対し、企業から何件の求人があるのか(企業の求人状況)を算出したものです。

新卒市場データで見る売り手市場の現状と2025年卒の見込み

直近では、新卒の売り手市場が継続していることがわかりました。求人企業、求職者数データに加え、大卒の求人倍率や企業規模、業態別の動きを見ることで、より詳しく新卒採用市場の課題が見えてきます。

ここでは、以下の視点から新卒の売り手市場について分析していきます。

- 大卒求人倍率の推移

- 企業規模別の格差

- 業種別の格差

- リーマンショックとコロナの比較

- 企業側が抱える課題

- 採用難易度の見込み

大卒求人倍率の直近3年間の推移

大学求人倍率の直近3年間の推移を、全体の数値を確認したうえで、企業規模別、業種別、学生の志望状況などを前掲の「ワークス大卒求人倍率調査(2024年卒)」から直近3年間の全体の数値を見ると、2022年卒以降は2年連続で上昇していることが分かります。2022年卒は1.50倍でしたが、2023年卒が1.58倍、コロナ禍明けの2024年卒が1.71倍です。

企業規模別に見ると、従業員が5,000人以上の大手企業では、2021年3月卒が0.60倍、2022年3月卒が0.41倍、2023年3月卒が0.37倍、2024年3月卒が0.41倍と、全体の求人倍率より大きく下回っています。一方、従業員が300人未満の中小企業では、2021年3月卒が3.40倍、2022年3月卒が5.28倍、2023年3月卒が5.31倍、2024年3月卒が6.19倍になっており、昨年の求人倍率に比べて0.88ポイントの上昇です。このデータから、求人倍率は中小企業を中心に上昇傾向であることがわかり、2025年卒も上昇する可能性があります。

また、業種別の直近3年間の推移を見ると、建設業や流通業は6倍以上を維持しながら2024年3月卒では建設業13.74倍、流通業10.49倍と高い水準まで上昇しています。一方、金融業やサービス・情報業は1倍以下の低い水準に留まっており、コロナ禍前の水準にも回復していない結果となっています。

大企業と中小企業の格差

従業員規模別に求人倍率を見ると、大きな差があることがわかります。5,000人以上の大企業は、2024年3月卒で0.41倍となっており、大企業だけを見ると買い手市場といえます。一方、従業員が300人未満の中小企業の場合、2024年3月卒で6.19倍と非常に高い数値となり、厳しい売り手市場であることがわかりました。しかし、コロナ禍前の2020年3月卒は8.43倍とさらに高い数値となっており、コロナ禍が明け一定期間が経つ2025年3月卒は、さらに厳しい売り手市場になる可能性があります。

また、従業員が1,000人未満の企業と1,000人以上の企業を比べると、2024年3月卒のデータでは1,000人未満の企業が2.91倍、1,000人以上の企業が0.78倍となっており、実に約2.1ポイントの差があります。

業種別の格差

業種別に求人倍率のデータを見ると、2024年3月卒で流通業が10.49倍、建設業が13.74倍、製造業が2.19倍の売り手市場になっています。特に流通業と建設業は、全体の1.71倍を大きく上回る高水準で、前年から大幅に上昇しています。

一方、サービス・情報業が0.36倍、金融業が0.21倍と買い手市場になっており、金融業が最も低い水準となっています。前年と比べても大きな上昇は見られません。コロナ禍が明け、流通業や建設業の求人倍率に大きな上昇が見られましたが、2025年3月卒では落ち着きを見せる可能性もあるため、継続的に数値を確認していきたいところです。

このように業種別で詳細を見ていくと、売り手市場の傾向が強い業種と、買い手市場の傾向が強い業種の差が大きいことが見えてきます。

リーマンショックとの比較

リーマンショック後の2010年3月卒の求人倍率は1.62倍でしたが、2024年3月卒の求人倍率は1.71倍になっており、リーマンショック時より高いことがわかります。リーマンショック後は、翌年からさらに求人倍率が下降し、4年連続で1.2倍台が続いています。現在に近い水準の1.6倍台まで回復したのは2015年3月卒で、5年間もの長期にわたり数値が下降していました。

一方、新型コロナウイルス感染拡大による求人倍率の低下はリーマンショック時より少なく、回復も早いと指摘する声もあります。実際に、コロナ禍で最も求人倍率が下降した2022年3月卒でも1.5倍と、リーマンショックの影響が残る2011年〜2014年3月卒より高い数値です。また、2024年3月卒の求人倍率は、2023年3月卒に比べて0.13ポイント高くなっており、回復の早さも見て取れます。このペースを維持できれば、2025年3月卒ではコロナ禍前の水準まで戻ることが見込まれるでしょう。

企業側が抱える課題

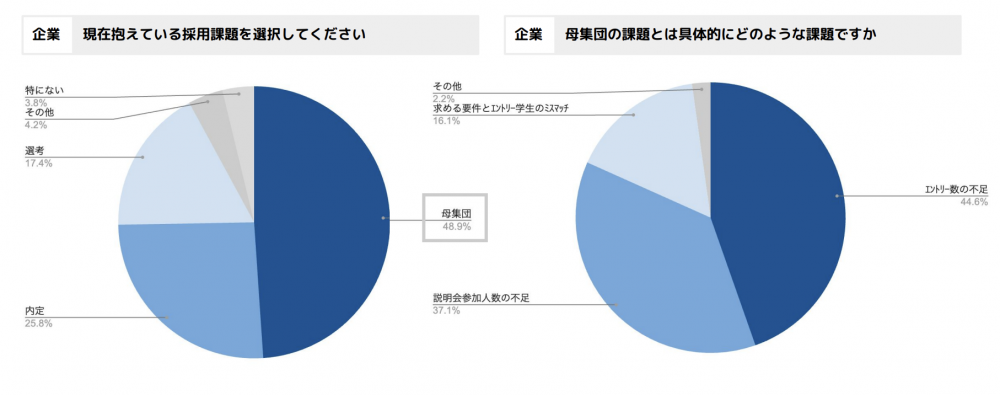

2023年7月に当社i-plugが発行した「どうなる?24卒・25卒 新卒採用 市場動向調査レポート(春夏版)」のデータでは、現在企業が抱えている採用課題のうち、最も多いのが「母集団形成」(48.9%)、続いて「内定」(25.8%)、そして「選考」(17.4%)という結果でした。このことから、多くの企業が母集団形成に課題を感じていることが分かります。半数近くが母集団形成に課題を感じていることから、2025年3月卒も引き続き企業の課題になると見込まれるでしょう。

母集団形成の具体的な課題では、エントリー数の不足が44.6%、説明会参加人数の不足が37.1%、求める要件とエントリー学生のミスマッチが16.1%になっており、エントリーや説明会参加の人数不足を課題としている企業が多い結果でした。24年卒採用のテーマに関する質問でも「母集団の拡大」が31.6%になっており、前年の22.1%から大幅に上昇しています。

24卒・25卒採用の動向がわかる最新資料「どうなる?24卒・25卒 新卒採用 市場動向調査レポート(春夏版)」では、独自調査の分析を踏まえ、これからの採用で取り入れるべき考え方や手法を解説しています。学生のニーズや他社の採用状況が気になる人事・採用担当者の方は、ダウンロードしてご活用ください。

採用難易度の見込み

DISCO社が行った、全国の主要企業15,964社を対象に調査した「2023年卒・新卒採用に関する企業調査-採用方針調査(2022年2月)」のデータを基に、採用方針について見ていきます。今期の採用活動の見通しを採用担当者にインタビューしたところ、「非常に厳しくなる」「やや厳しくなる」という回答の合計は68%でした。前年調査の49.6%より10ポイント以上、厳しいと感じる企業が増加しているものの、2021年の77.5%に比べると低くなっています。

一方、「やや楽になる」「非常に楽になる」と答えた企業は2%未満でした。このことからも、多くの企業が採用数の確保に危機感を抱いていることがわかります。採用見込み人数が増加傾向であることや、人口減少が徐々に進むこともあり、2025年3月卒の採用も厳しくなると見込まれるでしょう。

「売り手市場」の就職活動のなかでの学生の本音

売り手市場の就職活動のなかでの学生の本音として、以下の項目を紹介します。

- 就職活動で不安を感じる要素

- 就職活動の難易度への見込み

- 従業員5,000人以上の大企業希望の学生が増加

- 内定承諾の決め手は相性や待遇

各種アンケート調査に基づいて解説をしていきます。

就職活動で不安を感じる要素

「マイナビ 2024年卒 学生就職モニター調査 2月の活動状況」によると、売り手市場の傾向はあるものの、以下のような不安を抱えている学生がいることが分かります。

- 志望企業から内々定をもらえるかどうか

- 対面の面接でうまく話せるか

- Web面接でうまく話せるか

- エントリーシートなどの負担が大きい

- 1つでも内々定をもらえるかどうか

上位の悩みで多いのが内々定に関するものでした。「志望企業から内々定をもらえるかどうか」は73.6%、「1つでも内々定をもらえるかどうか」は55.4%の学生が不安を抱えています。売り手市場の状況でも、就職活動の根本的な部分である内々定に関して不安を持っている学生が多いようです。

就職活動の難易度への見込み

企業は採用に対して難しいと感じていますが、学生側は現在の状況をどのように感じているのでしょうか。就職活動を通し、自分たちの就職環境をどう捉えているのかインタビューした調査として、「7月1日時点の就職活動調査 キャリタス就活 2024 学生モニター調査結果(2023年7月発行)」 があります。

調査の結果、2023年3月卒者では「完全に売り手市場だと思う」「やや売り手市場だと思う」と答えた学生が全体の43%になっており、前年調査の24.6%から18.4ポイント増加しました。2020年までは5割を超える学生が「売り手市場だと思う」と回答していたので、コロナ禍前の水準まであと一歩のところまで戻ってきています。しかし前述した通り、同年の調査では多くの企業が採用は難しいと感じており、就活市場に対する見方に若干の温度差があることがわかります。

また、「マイナビ2024年卒の学生就職モニター調査2月の活動状況」によると、今年の就職活動に関して厳しい見方をする学生が29.2%(「かなり厳しくなる」+「多少厳しくなる」)、変わらないと捉える学生が57.7%という結果でした。

このように、2023年のデータでは「売り手市場」という学生側の見方が強かったものの、2024年のデータでは、厳しい見方をする学生の割合が高いことが分かります。

従業員5000人以上の大企業希望の学生が増加

「ワークス大卒求人倍率調査(2024年卒)」のデータを見ると、従業員規模300〜999人や1,000〜4,999人の企業への就職希望者数は増加しているものの、300人未満の企業や5,000人以上の大企業は低下しています。具体的な数値としては、従業員規模が300人未満の企業を希望する学生は4.3%の減少、300〜999人の企業は3.5%の増加、1,000〜4,999人の企業は5.7%の増加、5,000人以上の企業は4.5%の減少です。

300人未満の企業を希望する学生は2022年3月卒から3年連続で減少し、厳しい売り手市場になっています。300〜999人と1,000〜4,999人の企業を希望する学生は増加しているものの、現在も売り手市場です。しかし、5,000人以上の企業に関しては、数値は低下しましたが、買い手市場の状態が続いています。

大幅な数値の変化は見られませんでしたが、前年に引き続き、2024年3月卒でも5,000人以上の大企業に人気が偏り、その他の企業は母集団形成ができない状況となっているようです。募集を進める際は、学生が大企業をなぜ希望しているのか、その背景をリサーチしながら個別に対策を行う必要があるでしょう。

内定承諾の決め手は相性や待遇

「どうなる?24卒・25卒 新卒採用 市場動向調査レポート(春夏版)」において、「内定承諾の決め手は?」という学生に対する質問には、主に以下のような回答がありました。

- 自分の希望と合っている企業だと感じたから

- もともと、この企業に入りたいと思っていたから

- 就活状況を考えてキープしておきたかったから

- 他社に内定をもらっていなかったから

- 採用担当者などの人柄が良かったから

「自分の希望と合っている企業だと感じたから」が46.5%と最も多くなっており、相性を大切にしていることがわかります。

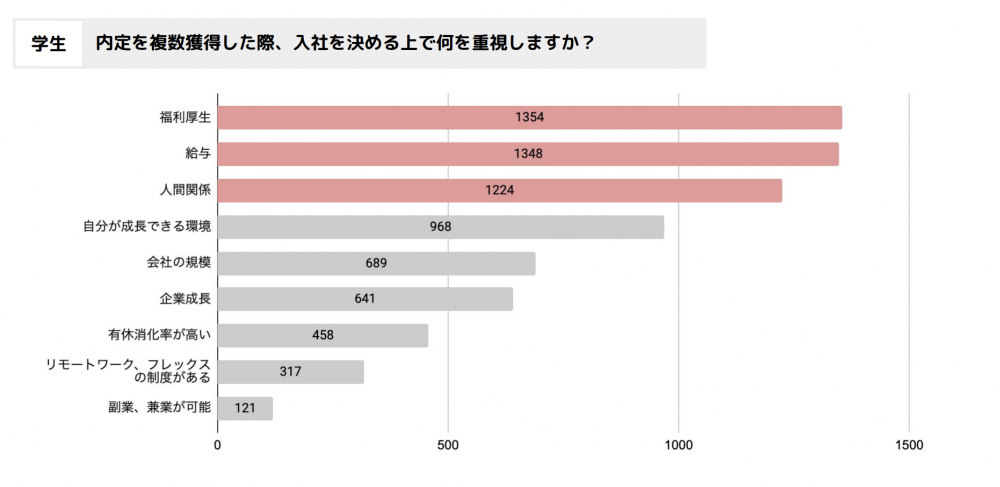

また、「入社を決めるうえで重視したことは?」という質問には、福利厚生や給与が上位にきており、次いで人間関係となっています。学生は入社を決める際、待遇面を最も重視しているようです。以上の結果から、学生が求めていることを正確に把握したうえで、高待遇と感じてもらえる条件を提示することが重要といえます。

まとめ

新卒採用の全体の動きを示す売り手市場と買い手市場の意味や直近のデータ、様々な視点での市場分析結果についてご紹介しました。

皆さんの所属企業が、どの企業規模、業態、エリアに属しているのか、直近の母集団形成の状況はどうなっているかなどを照らし合わせながら、今後の施策を検討する際の参考にしていただければ幸いです。

また、調査データを収集し自社で分析する際は、数値の動きばかりに注目せずに、企業や学生ごとの個別のニュースや、SNSの書き込みなどもあわせて見ていくと解像度が上がっていきます。今後の採用計画、戦略を検討するときのヒントにしてみてください。

最新の採用市場動向が知りたい人事・採用担当者の方には、こちらの資料もおすすめです。ダウンロードしてご活用ください。