コンピテンシーの項目一覧とは?要素群や具体例と活用事例

2000年代以降、成果を上げるための行動特性を明確にする「コンピテンシー」項目の設定が注目されるようになりました。多くの企業が、コンピテンシーの概念を取り入れて、自社独自の評価基準を構築しています。

しかしコンピテンシー項目を設定する際は、自社の特性やニーズに合わせるための情報収集や項目の洗い出しに労力・時間がかかり、実行のハードルが高いのも事実です。そこで本記事では、コンピテンシーの概要や項目一覧、導入のステップや参考事例などを紹介します。

今回、コンピテンシー評価の基準策定に使えるシート(Excel)をご用意しました。ぜひダウンロードして現場社員の行動特性の抽出・整理や、自社の人事評価・採用にお役立てください。

目次

コンピテンシーとは

コンピテンシーは、「能力」や「適性」などの意味を持った単語ですが、ビジネスの場では「ハイパフォーマーに共通する行動特性」として知られています。ここでは、コンピテンシー項目・モデルの概要や、活用される背景を解説します。

コンピテンシーの意味

「コンピテンシー」とは、英語の「competency」が由来になっており、一般的には「能力」や「適性」といった意味です。ビジネスの文脈では、組織で高いパフォーマンスを発揮している人材、つまりハイパフォーマーに共通して見られる行動特性を指します。

ある業務で高いパフォーマンスを出している人には、そのような成績を残せる理由があります。さまざまな企業や組織で、こうしたコンピテンシーをもとに人事戦略を策定しています。具体的にはコンピテンシーモデル・フレームワークを使った社員の評価や研修プログラムの設計、採用などです。

コンピテンシーが活用される背景

コンピテンシーは、20世紀半ばに心理学用語として誕生したとされ、1973年に米ハーバード大学教授デイビッド・C・マクレランド氏(DAVID C. McCLELLAND)が論文「“知性”よりも能力のテスト」で取り上げたことで人事用語としても広く知られるようになりました。現代でコンピテンシーが活用される背景としては、「年功序列」から「成果主義」への移行が挙げられます。

高度経済成長期には、安定した成長とともに「年功序列」が確立されました。しかしバブル経済崩壊後の経済停滞やグローバル化の進行により、より柔軟で効率的な人事制度が求められるようになりました。「成果主義」の導入とともに、社員のスキルや態度を評価するための基準として「コンピテンシー」が注目されています。

コンピテンシー評価の具体的な要素群・項目一覧

コンピテンシー評価の具体的な要素群・項目一覧は、以下の通りです。

| 要素群 | 項目例 |

|---|---|

自己認知能力 |

思いやり |

第一印象度 |

外見・服装 |

提案力 |

情報収集能力 |

素直さ、目標達成への執着、チャレンジ精神 |

自己認識 |

組織力、チームワーク |

コミュニケーション能力 |

業務遂行力 |

文章力 |

戦略志向 |

分析思考 |

情報収集力、情報整理力 |

クリティカルシンキング |

指示・統率力 |

業務管理力 |

以下、それぞれのコンピテンシー評価項目を解説します。

自己認知能力

仕事をするうえで、自分の能力や言動を客観的に認知することは重要です。自身の行動が周囲にどのような影響を与えるかということを理解し、社会人として行動できる力はどのような場面でも必要となります。

そのため、思いやりや誠実さ、ビジネスマナーなどを項目として設定するとよいでしょう。

思いやりや誠実さ、ビジネスマナーは職種を問わず、全ての社員に必要な能力となります。

第一印象度

「第一印象度」とは、初対面の相手に与える印象の質です。意識的・無意識的にしろ、初対面の相手に対して抱いた印象は、その後の関係性やコミュニケーションに大きな影響を与えます。顧客から信頼されるビジネスパートナーを目指すためには、この第一印象度が重要です。

第一印象度が高いのは、初対面の相手に対して好印象を与える態度・言動をする人です。特に販売職や営業職など、顧客と接する機会が多い職種に求められます。外見・服装や挨拶、表情などが具体的なコンピテンシー項目として挙げられます。

提案力

顧客との関係や、組織内のコミュニケーションを円滑に進めるためには、提案力も重要です。提案力が高い人は、相手の声に耳を傾け、課題・悩みを理解しつつ問題を解決するための提案ができます。

提案力は、単に情報を伝えるだけでなく、相手の心に響く提案を行う力でもあります。営業職など顧客と接する機会が多い職種や、企画職など社内コミュニケーションが多い職種に求められるでしょう。情報収集能力、分析・洞察力、表現力などが具体的なコンピテンシー項目として挙げられます。

素直さ、目標達成への執着、チャレンジ精神

素直に外部の言うことを取り入れる力や目標達成への執着力、チャレンジ精神も重要な項目となります。

アドバイスや人の意見を取り入れなければ、成長の妨げとなる恐れがあります。また、目標達成の執着心がなければ、いくら素晴らしい目標を作り上げたとしても達成することは難しいでしょう。

企業が成長するためには、新たなことにチャレンジする能力も必要となります。これらの項目は、職種や役割を問わず全社員に求められるコンピテンシーとなります。

組織力、チームワーク

仕事をするうえで組織として行動する力やチームワークは重要です。そのため、これらの項目もコンピテンシーに加えた方がよいでしょう。

チームとして業務を行ううえで、目標達成力を高めるムードメーカー的な人物や、自分の意思を相手に伝えるコミュニケーション能力なども必要となります。1つのプロジェクトに対してチームとして業務を行う場合などは、組織力やチームワークをコンピテンシーの項目に設定した方がよいでしょう。

業務遂行力

計画性や安定運用などの業務遂行力も重要な項目の1つです。仕事をするうえで業界トップレベルの知識を保有する人物や、迅速かつ適切に業務を遂行することのできる人物は重宝されるでしょう。

そのため、業務遂行力は主に管理職に求められる能力となります。業務遂行力のなかには、適切な文章を書ける文章力、優先度を考えて業務を遂行する計画性、業務を理解して運用する安定運用などがあります。

戦略志向

問題を分析して原因を追及できる、問題解決のために具体的な手段を導き出せるという戦略志向は重要です。

そのため、戦略志向もコンピテンシー項目に加えた方がよいでしょう。戦略志向は特にクリエイティブな職種や企画・提案職に求められるコンピテンシーです。戦略志向のなかには、問題の本質を見極めて問題解決を行う分析思考や、客観的な視点で問題解決への道筋を立てる論理的思考などがあります。

また、新しい発想で業務の効率化を考えるアイデア思考などもあります。

情報収集力、情報整理力

情報を収集する力や整理する力も、仕事をするうえで欠かせません。情報収集力や情報整理力は、管理職や幹部候補の社員に多く求められるコンピテンシーとなります。

情報収集力とは多くの情報源のなかから正しい情報を素早く収集する力です。また、情報整理力とは収集した情報を目的に応じて整理できる力となります。

指示・統率力

チーム全体で業務を行う場合、指示・統率力というのも重要になります。管理職やリーダーシップが必要となる職種に求められることの多いコンピテンシー項目です。

指示・統率力のなかには、メンバーの能力により適切な業務配分を行う業務管理力や、規則やルールなどを設定しそれを守らせる指示力などがあります。

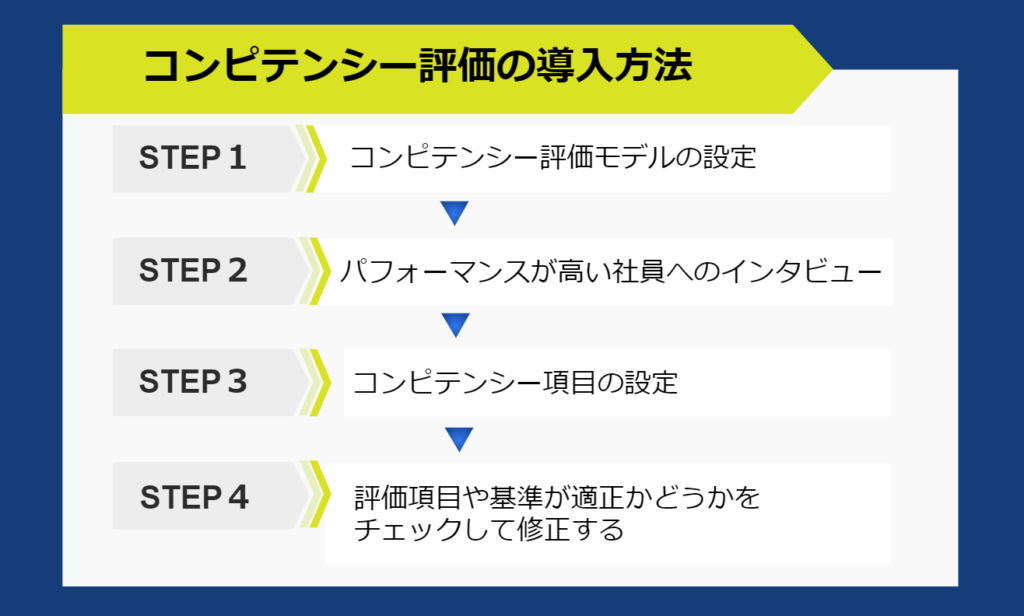

コンピテンシー評価の導入方法

コンピテンシー評価を導入する際には、まずコンピテンシーの評価モデルとして目標とするモデルを設定する必要があります。

評価モデルは業種や職種によって、求められるパフォーマンスや成果が異なるため、定まった項目や評価基準がありません。大切なポイントは、それぞれの組織に適したコンピテンシー評価モデルを明確化して設定することです。

STEP1|コンピテンシー評価モデルの設定

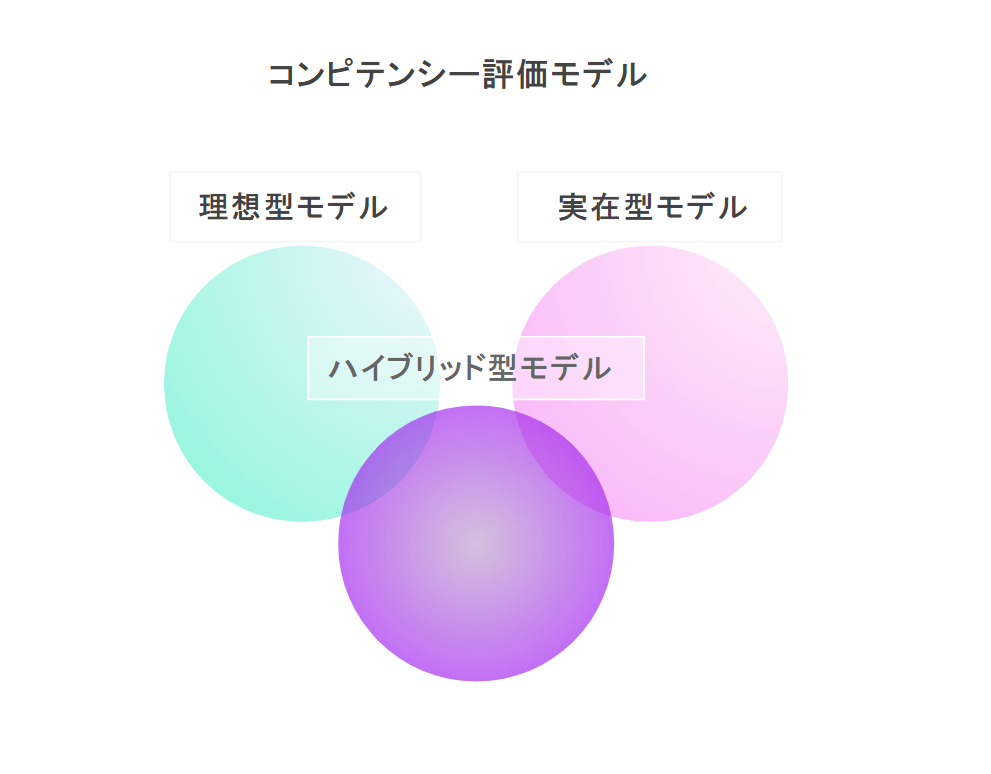

コンピテンシー評価モデルを設定する際には、以下3つのパターンを用います。

- 自社でパフォーマンスが高い社員の行動特性を抽出して、評価モデルを作る実在型

- 企業が求める人物像に基づいて、評価モデルを作る理想型

- 理想型モデルと実在型モデルを融合させたハイブリッド型

パフォーマンスが高い社員の行動特性を他の社員が再現できない場合や、企業が求める人物像のレベルが高すぎて、モデルの設定が現実とかけ離れている場合も考えられます。

このような場合には、実在型と理想型のそれぞれの良い点を取り入れたハイブリッド型を用いるなど、自社の状況にあった現実的な評価モデルに修正する必要があるでしょう。

①理想型モデル

コンピテンシー評価において「理想型モデル」とは、企業が求める理想に近い人物像を設定するものです。その企業にとって適した人物像を作り上げ設定することとなります。

実在のモデルがいるわけではないので、あまりにも現実味のないモデルになる恐れがあります。その点は注意をしておきましょう。重要なのは、現実的に達成可能な理想型モデルを設定することとなります。

②実在型モデル

「実在型モデル型」とは、社内に実在する人物をモデルとして設定するやり方です。企業が求める理想に近い人物や、社内でも一目置かれているような人物をモデルとして採用することとなります。

実在型モデルを設定するメリットは、成果をあげる姿がイメージしやすい、評価の際に社員が納得できる場合が多いという点にあります。

③ハイブリッド型モデル

「ハイブリッド型モデル」は理想型モデルと実型モデルを融合させた形です。ハイブリッド型モデルを設定すると、実在のモデルをより強化し理想に近い人物像を作り上げられます。

実在モデルでコンピテンシーを設計し、そのモデルに理想像をプラスアルファしていくという流れで作ると作成しやすくなります。

注意点としては、理想像をプラスしすぎない点です。実在モデルに、理想像をプラスしすぎると、あまりにもかけ離れすぎているモデルになるため注意しましょう。

STEP2|パフォーマンスが高い社員へのインタビュー

実在型のコンピテンシー評価モデルを設定するためには、各部門でパフォーマンスが高い社員にインタビューを行うべきです。その際は、他の社員と異なる行動特性を細かく調べる必要があります。パフォーマンスが高い社員と一般的な社員を比較するために、一般的な社員にもインタビューを行って、行動特性を調べましょう。

インタビュー後は、パフォーマンスが高い社員における行動特性のなかで、成果に結びついている理由を見極めます。そして、自社に適したコンピテンシー評価モデルを設定します。企業理念や経営戦略に沿っているかどうかを経営層とすり合わせ、設定したコンピテンシー評価モデルを都度調整するのも重要です。

STEP3|コンピテンシー項目の設定

コンピテンシー評価モデルを作成する際には、評価項目を定める必要があります。「コンピテンシー評価の具体的な要素群・項目一覧」の項ではコンピテンシー評価に用いられることが多い要素群・項目をまとめて紹介しましたが、評価項目は、それぞれの組織の目標や特性によって異なるため定型のパターンはありません。

そのため、通常は「コンピテンシーディクショナリー」と呼ばれる項目分けを参考にしながら、各職務の評価モデルを設定します。「コンピテンシーディクショナリー」とは成果を上げるために必要な行動特性を抽出して分類したものです。

以下の表は「コンピテンシーディクショナリー」の領域と項目の例です。自社で設定する場合は参考にしてください。

【コンピテンシーディクショナリーの領域と項目の例】

| 領域 | 項目 |

|---|---|

達成とアクション |

達成志向、秩序・品質、正確性への関心、イニシアチブ、情報収集 |

支援と人的サービス |

対人理解、顧客支援志向 |

インパクトと影響力 |

インパクト、影響力、組織間隔、関係構築 |

マネジメント領域 |

他者育成、指導、チームワークと協力、チームリーダーシップ |

認知領域 |

分析的思考、概念的思考、技術的・専門職的・管理的専門性 |

個人の効果性 |

自己管理、自信、柔軟性、組織コミットメント |

上記表の項目は、自社の経営方針や目標などに合わせて修正する必要があります。実際に、それぞれの職種で評価基準として機能しているかどうかを検証してみて、実際の業務に合わせて修正しましょう。

STEP4|評価項目・基準のチェック・修正

コンピテンシー評価は評価項目や基準を明確に定めて細分化しています。そのため、環境の変化に対応するのが難しいというデメリットがあるのも事実です。

そのため、企業の経営方針や経営目標が変われば、業務上で必要とされている行動も変える必要があります。行動が変化すると、これまでモデルとしていた行動特性も修正しなければなりません。

コンピテンシー評価を導入した後は定期的に、評価項目や基準が適性であるかをチェックして、必要があれば修正することが重要です。

コンピテンシー評価導入の際、人事ZINEでは、以下のコンピテンシー評価基準作成シートもダウンロード可能ですので、ぜひご活用ください。

コンピテンシー項目・モデルを設定・導入する際の注意点

コンピテンシー項目・モデルを設定・導入する際の注意点は、以下の3点です。

- 長期的に運用する重要性を認識しておく

- 導入までの時間・コストを考慮する

- 客観的な評価を行うよう意識する

それぞれのポイントを詳しく解説します。

長期的に運用する重要性を認識しておく

まず注意したいのは、長期的に運用する重要性を認識しておく点です。コンピテンシー項目・モデルを設定・導入する際、ただ作成・実装しただけでは、すぐに組織の成果や変化を期待するのは難しいでしょう。社員の思考・行動が変わるのに、一定の時間を要するからです。

コンピテンシーの真価は、継続的な取り組みを通じて現れます。思うような結果が現れなかったとしても根気のある取り組みを続けられるかどうかが、項目・モデル設定の成功の鍵となるでしょう。

導入までの時間・コストを考慮する

コンピテンシー項目・モデルを設定する際は、相応の時間とコストがかかる点も認識しておきましょう。例えば、各職種や役割におけるハイパフォーマーからの具体的なヒアリングを行うなど、適切なコンピテンシー項目を設定するための情報収集が必要です。

導入を急ぐあまり、準備が不十分な状態で進めると、期待した効果が得られないリスクが高まります。時間・コストについて十分に協議し、適切にリソースを管理する体制が必要です。

客観的な評価を行うよう意識する

コンピテンシー項目・モデルを設定・導入する際は、客観的な評価を行うよう意識するのも重要です。評価者によって評価にばらつきがあった場合、評価に納得できない社員も出てきます。上司の主観的な評価とならないよう、客観的な基準を用意するのが重要です。

運用している基準に客観性が欠けていると判断されれば、迅速に見直す必要があります。最初から完璧にしようとするのではなく、コンピテンシー項目やモデルを継続的に改善し、最適なモデルを維持しようとする姿勢が重要です。

コンピテンシーの項目・モデルを活用できる場面

ビジネスにおいてコンピテンシーはどのように活用できるのでしょうか。ここでは、コンピテンシーを活用できる場面について解説します。

評価制度として活用する

コンピテンシーモデルの活用方法として一般的なのが、人事評価制度への活用です。コンピテンシーモデルの設定により、上司の主観ではなく、基準に基づいた人事評価ができます。

コンピテンシー評価を実施するメリット

コンピテンシー評価を実施する主なメリットは以下の通りです。

- 公平性を高められること

- 評価基準を明確にできること

- 行動特性の把握により最適な人材配置ができること

コンピテンシー評価は成果だけでなく、「行動=プロセス」を評価するための公平性を高められます。そのため、評価される社員の満足度アップにつながるでしょう。評価基準が明確なため、努力が反映される評価ポイントを社員が理解しやすく、モチベーションのアップや生産性の向上が見込めます。

さらに、評価の結果から社員それぞれの行動特性の把握が可能です。よって、最適な人材の配置や戦略的な育成、能力開発に結びつきます。

コンピテンシー評価を実施するデメリット

コンピテンシー評価を実施するデメリットとしては主に以下のものが挙げられます。

- 時間や手間がかかること

- コンピテンシーの設定が難しいこと

- 定期的な修正が必要なこと

コンピテンシー評価を導入する際には、コンピテンシーの分析やモデルの設定など、導入までに時間や手間がかかることがデメリットとして挙げられます。また、コンピテンシー評価モデルを設定するためには、理想となる行動特性を抽出しなければなりません。

ただし、自社にあったコンピテンシーを設定するのが難しく、設定したコンピテンシーが誤っているケースも考えられます。加えて、コンピテンシー評価は評価基準や項目を細かく設定するため、環境が変化した場合にはコンピテンシーの修正を行う必要もあります。

コンピテンシー評価の導入事例

日本の企業におけるコンピテンシーの導入は、京都産業大学の井村直恵准教授の研究ノート「日本におけるコンピテンシー -モデリングと運用-」にまとめられています。

この資料によると、1995年に「ソニー」が新卒採用、1999年には「アサヒビール」が人材育成・任用、2000年には「ユニ・チャーム」が任用役員候補者の人材育成、「NEC」が評価・任用、「味の素」が評価、2001年には「JTB」が評価を目的としてコンピテンシーを導入しています。

同資料では、次のようなコンピテンシーを活用して組織作りを行った具体的な事例も紹介されています。

<事例:富士ゼロックス>

富士ゼロックスでは、1999年に管理職以上の社員を対象にした人事制度の改革を行いました。この目的は、職能等級制度を廃止して、役割を基準とする仕組みに変更することでした。

改革では、まず経営戦略や事業戦略に基づいて個々の役割(使命、責任、権限など)が設定され、そしてこの役割につくための任用条件の基準を、コンピテンシーを用いて明確にして、全社員に公開して透明性を図っています。

この基準を明確にすることで適材を配置するとともに、社員にとっては希望のキャリアを実現するうえで必要となる知識や能力がわかって、自身の能力開発の目標を立てられるようになります。

参考:井村直恵「日本におけるコンピテンシー -モデリングと運用-」

面接・採用の際に活用する

コンピテンシーは採用や面接の場面でも活用できます。コンピテンシーを面接に取り入れれば、応募者の「思考」や「行動特性」を把握することが可能になります。

例えば、「最も成果を上げたエピソードをお聞かせください」「なぜそのような行動をしたのですか」など、具体的な成果や行動について質問することで、応募者の考え方や特性を把握できます。選考の段階では、応募者の特性が、自社が定めるコンピテンシーと合致しているかを判断することで、精度の高い評価が可能になるでしょう。

能力・キャリア開発に活用する

コンピテンシー研修を開催すれば、社員の能力開発やキャリア開発にも役立ちます。会社側が理想的な状態であるコンピテンシーを示したうえで、参加者一人ひとりに「どのような行動ができるようになりたいか」「どのような思考を身につけたいか」といった目標を設定してもらうことで、より効果的に社員の成長につなげられます。

まとめ

コンピテンシー項目・モデルの設定にはさまざまな利点がありますが、自社の特性やニーズに合わせた項目の設定が必要など、理解すべきポイントも多くあります。

近年、企業は求める人材の特性を明確にするため、「コンピテンシー項目を新卒採用の基準として活用するケース」や「既存の人事評価制度にコンピテンシーの考え方を組み込む動き」が増えてきました。

本記事で触れたコンピテンシー項目一覧や導入方法、実際の導入事例を参考に、組織の人事戦略にどのように取り入れられるか検討してみてはいかがでしょうか。

こちらの資料では、テンプレートを参考にして作成できる記入例付きのコンピテンシー評価基準作成シート(Excel)をご用意しています。ぜひダウンロードして、本記事とあわせてご活用いただければ幸いです。