2025年卒の就活解禁日は?スケジュールや準備することを解説

2025年春卒業(以下25年卒)を予定している学生の就活スケジュール、企業の採用活動スケジュールに大きく影響する解禁日程はいつになるのか、気になっている新卒採用担当者の方も多いのではないでしょうか。

本記事では、現行の就活ルールに基づく25年卒の各採用プロセスの解禁日を再確認しつつ、企業が解禁日に対応するため準備しておくべきことを紹介します。

目次

2025年卒の就活解禁日は2024年3月1日

2018年10月、経団連はこれまでの「就活ルール」の廃止を発表しました。

その後は、政府主導の新たなルールの策定議論が進められています。しかし、急激なルール変更は学生のみならず企業側にも混乱を招きかねません。

そのようななか、政府「2024年(令和6)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請」にて、2024年卒の就活ルール(解禁日)は現行日程を踏襲するようにとのアナウンスを行いました。2025年卒については執筆時点(2023年8月)で要請は出ていませんが、大きな方針転換がなければ、現行日程と同じになる可能性が高いでしょう。

就活解禁とは

就活解禁とは、新卒採用をする企業の募集が解禁されることです。「広報活動の解禁」「選考の解禁」などいくつかの種類があるものの、一般的に「就活解禁」というと、3月の「広報活動の解禁」を指します。

しかし上記は厳格に定められたルールではないため、実際には3月以前にも広報活動が行われており、解禁と同時に説明会を開催する企業もあります。

さらに経済団体に所属していない外資系企業などは、就活解禁のルールに縛られることはありません。そのため大学3年の夏ごろにインターンシップを開催し、冬に内定を出しているようなケースもあります。事実上、政府の指す就活解禁は1つの目安として解釈されている状況といえそうです。

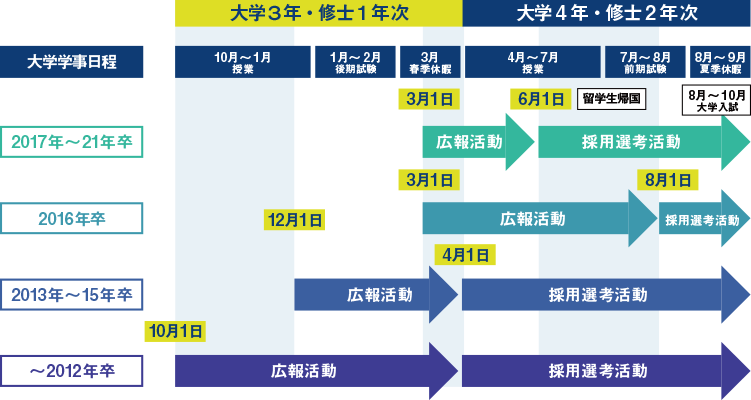

就活解禁日の変遷

現在の就活ルールの原形は、1953年につくられた「就職協定」にまで遡ります。この就職協定は、文部省(現・文部科学省)と大学、産業界関係者で構成された就職問題懇談会によってつくられました。当時は高度経済成長期という時代背景も手伝い「青田買い」が横行し、その防止策として、紳士協定という形でつくられたのです。

その後、会社訪問解禁日などの設定・変更が何度か行われ、1997年に日本経営者団体連盟(現・経団連)が就職協定を廃止し、それに代わる「倫理憲章」を定めました。この新ルールも「内定解禁日を10月1日以降とする」と定めただけで、就職協定と同様にルール違反に対する罰則規定がなく、次第に形骸化していくことになります。

初めて広報活動などの就活解禁日が明記されたのは2011年の倫理憲章改定です。この改定では以下のように定められました。

- 広報活動解禁=卒業・修了学年の12月1日

- 選考解禁=卒業・修了学年の4月1日(13年卒から適用)

次の改定は2013年に政府の要請を受けて行われ、以下のように変わりました。

- 広報活動解禁=卒業・修了学年の3月1日

- 選考解禁=卒業・修了学年の8月1日(16年卒から適用)

※また名称を「倫理憲章」から「採用選考に関する指針」と改めています。続いて18年卒からは『選考解禁を卒業・修了学年6月1日』と改定し、現在までその解禁スケジュール(就活ルール)が続いています。

【サンプル】年間採用スケジュールをダウンロードする

人事ZINEでは、採用年間スケジュール作成のテンプレートを準備しております。本記事と併せて、Excelファイルでダウンロードして実務でご活用ください。

資料ダウンロード就活解禁日が毎年のように変更される理由

就活ルールに合わせて新しい採用スケジュールを組み立て、そのサイクルに慣れた矢先に解禁日を変更されるケースが、この10年で頻繁に起こっています。

解禁日が頻繁に変更されるその原因は、前年度の採用活動の動向を振り返って、大学や学生、企業の声・意向を踏まえて解禁日等を見直す際に、最適解を導けないまま試行錯誤を繰り返しているからといっていいでしょう。

そもそも就職協定や倫理憲章・指針は「公平・公正で透明な採用の徹底」「正常な学校教育と学習環境の確保」を目的に、経団連が年ごとの学事日程や大学側の要請を踏まえて自主ルールとして示したものです。

「公平・公正・透明な採用」は、青田買いや学生の囲い込みを防ぐ意図を持ち、「正常な学校教育と学習環境の確保」は、採用活動の早期化と長期化による学生の就活負担を軽減し、学業に専念する時間を確保することを目的としています。それを具現化するために解禁日を設けて就活・採用活動期間を限定し、企業に順守を求めたのです。

しかし、強制力のない自主規制のうえ、違反のペナルティも「注意」「勧告」「違反社名の公表」と、重大な影響を及ぼすものではありませんでした。そのため外資系企業やIT系企業、経団連未加入企業のなかには解禁日を無視した採用活動を行う企業が後を絶たない状態が続いています。

2025年卒学生の就活解禁に関する企業の動向

2025年卒学生の就活解禁に関する企業の動向としては、主に「選考プロセスの多様化が起こっている」「約半数の企業が就活解禁日前に内定を出す予定にしている」の2つが挙げられます。それぞれのポイントについて解説します。

選考プロセスの多様化が起こっている

2025年卒学生の就活解禁に関する企業の動向として顕著なのが、選考プロセスの多様化が起こっていることです。従来は経団連が就活ルールを定めており、就活ナビサイトなどの方法が主流とされていました。

しかし昨今では就活解禁前の採用直結型インターンやダイレクトリクルーティング、早期選考・通年採用など、選考プロセスが多様化・複雑化しています。そのため企業にとっては、「どのような採用手法を選ぶか」という選択の重要度が大きくなりました。

また2025年卒からは、採用直結型インターンが「政府公認」になるのも重要なポイントです。インターンシップを採用戦略に組み込みやすくなった影響で、今後はさらに増えていくと見られています。

約半数の企業が就活解禁日前に「内定出し開始予定」

就活解禁は2024年3月1日とされていますが、約半数の企業が就活解禁日前に内定出しを開始するようです。株式会社ジェイック「25卒採用活動に関するアンケート」調査によれば、48.2%の企業が、25卒の就活解禁日(3月1日)より前に「内定出し開始予定」としています。

同調査では、25卒の就活解禁日(3月1日)より前に「採用選考開始予定」の企業は、67.7%という結果になっています。もう少し細かく見ていくと、採用選考開始予定は、「2024年1月~2月」「2024年3月~5月」がいずれも30.1%で最多です。就活解禁のスケジュールに沿った企業がある一方で、早期に選考を進めている企業も見られます。

2025年卒学生の就活解禁に向けたスケジュール

2025年卒学生の就活解禁に向けたスケジュールは、以下の4つのフェーズに分かれます。

- 前準備(3年次12月以前)

- 広報解禁日に向けた準備・取り組み(12月~2月)

- 選考解禁日に向けた準備・取り組み(3月~5月)

- 内定解禁日に向けた準備・取り組み(6月~9月)

それぞれのフェーズでやるべきことについて解説します。

前準備:3年次3月1日に向けて(3年次12月以前)

①前年度の振り返り・ターゲット設定

就活解禁の前に、まずは前年度の振り返りを行い、採用課題や自社の強み・弱みを理解します。前年度の採用活動で「どれだけの人材を確保できたのか」「どのような人材が入社したのか」を分析し、自社の採用プロセスにおける強みと弱みを明確化しましょう。

次に、新しい採用年度における人材ニーズや組織の戦略に基づいて、採用目標を再評価します。どのようなスキルセット、経験、価値観を持つ人材をターゲットにするのかを明確にします。

②夏のインターンシップの受け入れ・開催

夏のインターンシップに関しては、明確な時期の定義はありませんが、大学の夏季休暇に当たる7〜9月が一般的です。インターンシップで重要なのは目的を明確化することです。「自社に合った学生と接点を持つ」「学生に業界や職種についての理解を深めてもらう」「企業のブランドを広める」など、目的は多種多様となっています。採用につなげるのはもちろん、秋冬のインターンシップの成功に活かすことも考えましょう。

夏のインターンシップの応募状況を考慮しつつ、秋や冬のインターンシップの計画を立てます。明確な目標設定はもちろん、適切なプロジェクトの選択やフィードバックも重要です。

③秋冬のインターンシップの準備

インターンシップが終了した後も、フォローアップを徹底し、インターンに参加してくれた学生との良好な関係を維持しましょう。学生との長期的な関係を築くことで、企業のブランドを強化し、他の学生や卒業生に対しても良い印象を与えられます。

広報(会社情報)解禁日:3年次3月1日に向けて(12月~2月)

.png)

①自社ホームページ(採用サイト)を見直す:

就活への意識が高い学生は、広報解禁に向けて3年時秋頃から業界・会社研究を始めます。気になる会社のホームページを閲覧するほか、就活サイトや検索エンジンを使って関連業界・会社情報を調べるのが一般的です。候補リストに挙がった会社に知人やOBが在籍している場合、訪問して直接情報を得る学生もいます。

そうした行動に対応するため、最初に自社ホームページ(採用サイト)を見直し、必要に応じて更新を行いましょう。これまでは年度ごとに作成し直すことが通例でしたが、近年は採用ブランディングの観点から、募集要項などの一部の情報を除いて、毎年情報を差し替えるのではなく、常時公開して情報を蓄積していく採用オウンドメディアの考え方が広がりを見せています。

②就職ナビ掲載準備:

採用広報解禁日に、各就職ナビは新しい採用情報を公開するとともに、プレエントリーの受付も開始されますが、就職ナビの利用率は広報解禁日の前後で比較すると、最近は解禁日前の利用率のほうが高くなっています。それまでに関心のある企業をある程度絞り込んでいるということです。

③業界セミナー、会社説明会の準備:

次に業界セミナーや会社説明会の準備が必要です。

対面形式で行う場合、学生が参加しやすい日程調整、会場の手配、説明会当日のコンテンツ・資料作成、プレゼンターや運営スタッフの選出・教育など、必須の準備事項は山積みです。

また、個別説明会のオンライン化も現在の環境下、必須事項となっています。オンラインで実施する場合、対面形式で実施したセミナーのアーカイブを公開するケースと、配信時刻を決めてライブ配信で行うケースがあります。ライブ配信で行う場合には、学生の集中力を考慮して、講義形式で終始するのではなく、座談会形式を取り入れたり、リアルタイムアンケートによって参加型にしたりといった工夫が必要です。

さらに並行して行うべきことは、学生に配布するパンフレット類(印刷媒体)の作成です。印刷媒体は企画決定から納品まで3~4ヶ月かかることを考慮し、配布時期から逆算して着手することが重要です。就活サイトに掲載する場合、掲載原稿の作成も必要です。

④冬のインターンシップ受け入れ準備:

メディア対応以外では、冬のインターンシップ(1~2月)が学生の業界・企業絞込みに大きな役割を果たしている昨今、その計画、受け入れ準備を行いましょう。

⑤新卒採用活動開始の全社意識共:

また、学生のOB訪問などで、採用担当者以外の社員がリクルーターの役目を担うケースもあります。そのため、採用計画、採用目標、求める人物像などを社員に周知しておくことも大切です。全社をあげて有望な新卒を採用するという意識の醸成も、採用を成功に導く必須要件です。

選考解禁日:4年次6月1日に向けて(3月~5月)

.png)

①会社説明会参加学生への対応:

基本的に3月1日の広報解禁から、学生は会社説明会に参加します。そこで志望意欲を高め、選考に進むべくエントリーシートを提出、オンラインでの適性検査を受検します。

企業が選考解禁日に向けて行うことは、大きく以下の2点です。

- 会社説明会に参加してエントリーシートを提出した学生の、次ステップ(個別説明会、先輩社員との懇談会など)への誘導と絞込み

- ステップが上がるごとのフォロー

「選考解禁日」でいうところの「選考」は、「時間や場所を指定しての選考」に限られます。つまり、学生が自分の都合の良い時間で対応でき、会場に出向くことなく自宅で対応できるものは、この解禁日の制約を受けません。

これまでは、「エントリーシート」「オンラインでの適性検査」は解禁日以前でも実施可能とされてきましたが、コロナ禍の中で新たに1つ加わりました。それは、「動画録画型のオンライン面接」です。

これまでの対面式の面接は、時間を決めて会社等へ出向いてもらう必要がありましたので制約の対象となっていましたが、学生が好きなタイミングで録画できる「動画録画型のオンライン面接」は、「エントリーシート」と「オンラインでの適性検査」と同じと扱いになったのです。

②内々定出しなど、つなぎ止めフォロー:

この期間に企業によっては早々に内々定を出し、学生をつなぎとめる手段を講じます。優秀な学生は複数企業から内々定を得て、最終選考に進む企業の選別を行うので、この期間のつなぎ止めフォローは大変重要なポイントになります。

競合する企業の動きにアンテナを張りつつ、常に学生の意識を自社に向けておくために、先輩社員との面談や懇談会などを適当な間隔で行うとよいでしょう。あまり間を空けると、学生の気持ちが離れていってしまう可能性もあります。

フォローに関しては、説明会参加者に「お礼メール」を送るのも好感度アップとつなぎとめの効果があります。次ステップに進む意欲を計る手段として課題を課すことも有効です。お礼メール詳細は以下をご確認頂けますと幸いです。

複数の担当者が別々に学生を絞り込む場合、「求める人物像」を全員に周知しておき、担当者によってブレがないように徹底しておくことも大切です。

内定解禁日:4年次10月1日に向けて(6月~9月)

-1.png)

①最終選考:

就活ルールに沿っての採用活動では、6月1日から選考を開始します。しかし、企業によっては5月までに学生を絞込み、内々定を出した後に最終選考が行われるケースも少なくありません。「役員面接・社長面接→内定」という選考プロセスが、6月1週目くらいの間に行われることになります。

②内定式までの内定者フォロー:

10月1日には採用活動の最終イベントである内定式があります。それまでに内定辞退者を出さないためにも、内定者フォローをこまめに行うことが大切です。先輩社員との懇親会や内定者同士の交流会の実施、内定者向けのSNSで情報発信するなど、積極的にコミュニケーションをとるようにしましょう。

内定者フォローについては、「内定者フォローのポイント | 内定辞退を防ぐために有効な企画例を紹介」でも紹介しております。

③内定式プログラムの作成:

内定式のプログラム作成も重要です。これまでは、社長や人事部長からの祝辞と内定書授与、内定者懇親会といった形式的なプログラムで終わるケースもありましたが、オンラインでの内定式となると、内定者懇親会による交流もできませんから、プログラム自体にも工夫が必要です。

複数社の内定を持った学生が、両社のオンライン内定式に参加して、その雰囲気で入社する企業を最終決断したというケースも報告されています。もはや内定式への参加イコール内定承諾(入社)の意思表示にはならない時代になってきたということです。

2025年卒学生の就活解禁に向けた準備のポイント

2025年卒学生の就活解禁に向けた準備のポイントは、以下の4つです。

- 前準備は就活解禁の前年中に終わらせる

- 大手企業・中小企業で準備の方法が異なる

- 自社のターゲットとなる学生の動きを確認する

- 競合他社の動きを確認する

それぞれのポイントを詳しく解説します。

前準備は就活解禁の前年中に終わらせる

採用スケジュールの策定やターゲット設定、インターンシップなどの前準備は、前年(2025年卒の採用であれば2023年中)までに終わらせておきましょう。

採用活動は競合の存在もあるため、早めの準備が重要です。スケジュールとターゲットを早期に確定させることで、全体の戦略を明確にし、計画的に取り組めるようになります。

理想は4〜5月に終わっていることで、春先に準備を終えていると、夏のインターンシップ対応など次のステージへスムーズに移行できます。前年6月から夏のインターンシップの対応が始まって忙しくなってしまうため、もし前年の4月〜5月までに終えられなかった業務があれば、夏のインターンシップから就活解禁日の間に取り組みましょう。

大手企業・中小企業で準備の方法が異なる

大手企業・中小企業で準備の方法が異なるのは、ぜひ押さえておきたいポイントです。新卒採用では、どうしてもブランド力の高い大手企業が有利な場面があります。中小企業は認知度の低さ、リソースに限りがあるなかでの採用戦略の立案など、大手企業とは異なる課題に直面します。

大手企業が就活解禁に向けて自社の魅力を発信する一方、中小企業はより戦略的に動く必要が出てくるでしょう。特に認知度に不安がある場合は、合同説明会への参加やダイレクトリクルーティング、SNSを使った戦略などを積極的に取り入れます。

なかでもダイレクトリクルーティングは、サービスに登録している候補者のなかから、採用要件とマッチする学生に絞って直接アプローチする手法です。いわゆる「認知の壁」を克服しやすいのに加え、自社が求める人物像に基づいて絞り込みを行うため高い精度のマッチングが期待でき、また個別にコミュニケーションを行うため深い相互理解が可能です。従来のナビサイトに加え、こういった手法も活用するなら事前に準備・検討を行う必要があります。

自社のターゲットとなる学生の動きを確認する

「ターゲットとなる学生の動きを確認する」というのは、就活解禁に向けた企業の準備において重要なポイントです。例えば理系の学生は、3年次半ば〜4年次になると研究・卒業論文で忙しくなり、インターンシップや説明会などのイベントに参加できる回数が限られることがあります。

また体育会系の学生は、部活の引退(多くの大学・競技では4年次の春頃)に合わせて就職活動を開始するため、時期を狙ってアプローチをするのが効果的です。もちろんそれに合わせて他の企業が動いてくる可能性があるため、それも考慮しつつ、どのように対応するかが重要になってきます。

適切なコミュニケーション方法の選択や、アプローチするタイミングの最適化を通して、競争優位性を確保しましょう。

競合他社の動きを確認する

大手企業の動きを確認するのはもちろん、ライバルとなる企業の動向を確認しておくのも重要です。自社と同じ採用ターゲットを持つ企業の動向を確認することで、就活解禁前後に競争優位を築く戦略を立てられるようになります。

競合他社になるかどうかの基準は「採用ターゲット」です。そのため、業種や企業規模が異なる場合も、採用の面では競合他社になり得ます。

競合他社の動きを確認するには、インターネット上の公開情報や求人情報など自社で積極的に情報収集を行うのが基本です。専門的な分析や深い洞察が必要な場合、外部の専門機関を活用すれば、より精緻な戦略の策定ができるようになります。

まとめ

2025年卒の就活解禁日に向けて、企業がするべきことは多くあります。2025年卒の採用であれば2023年中に前準備を終えておき、本格的な採用活動がスタートできるように準備しておきましょう。

「広報活動の解禁」「選考の解禁」など、それぞれの解禁日に向けての準備は、多少の時期のズレはあったとしてもやるべきことは同じです。綿密な採用スケジュール設計のもと、万全の準備を行い、計画通りの採用が実現するよう心がけましょう。