【テンプレートあり】新卒採用における採用計画の立て方やポイントを解説

企業の経営目標を実現するには、事業計画と採用の方向性を合わせた、戦略的な採用計画が重要です。特に新卒採用は、「組織の長期的な成長」という面で、会社に大きな影響を与える要素となります。

今回の記事では、今より成果を出したい採用担当者に向けて、新卒の採用計画の立案準備・作成方法や成功のために必要なポイントを紹介します。

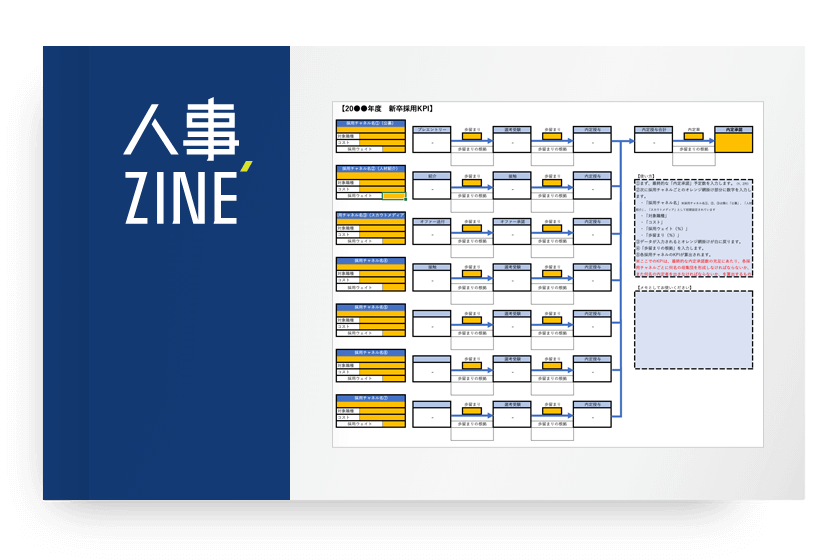

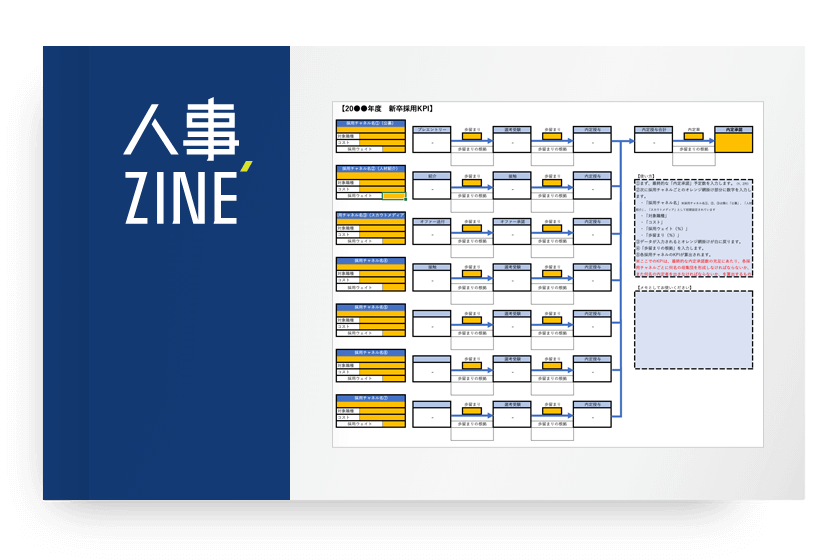

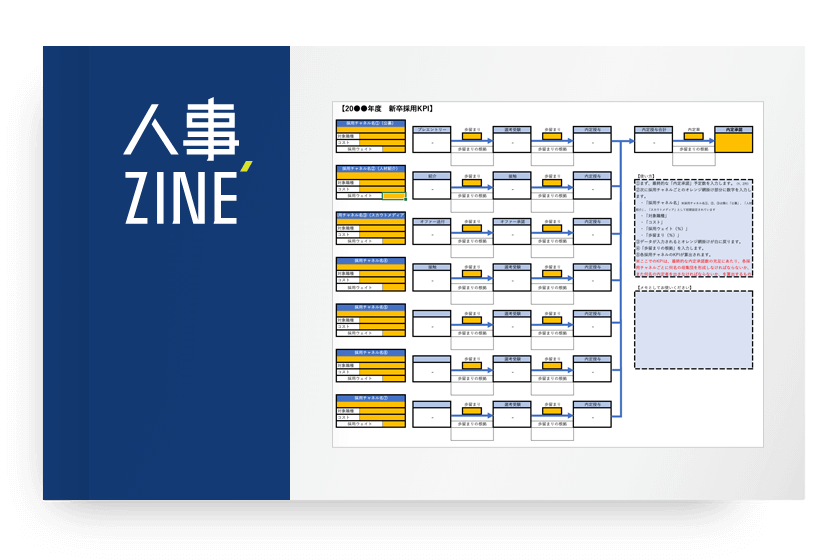

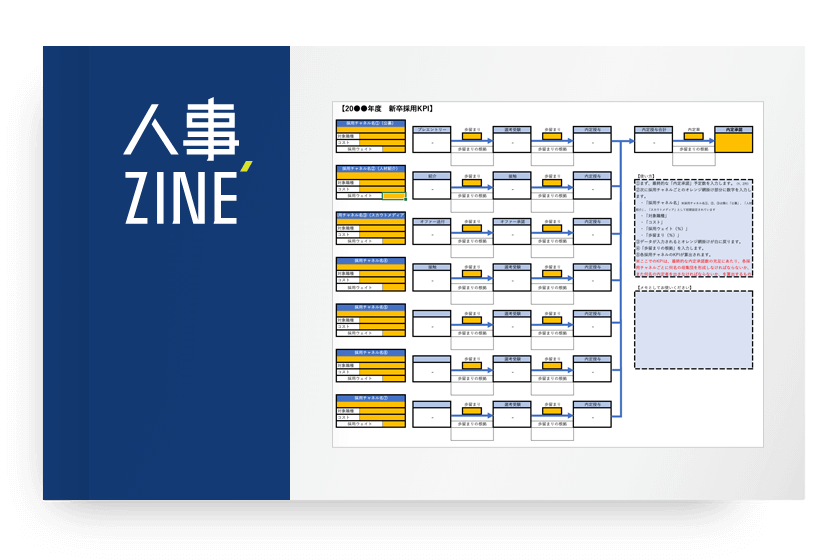

また、採用計画に欠かせない採用活動のKPI設定に活用できるテンプレート(Excel)をご用意しました。採用目標人数や、活動進捗の把握にお役立ていただけます。ぜひダウンロードしてご活用ください。

目次

新卒採用計画の概要

新卒採用のあり方は、時代とともに大きく変わります。新卒採用の目的を明確化し、効率的に進めるためには、新卒採用計画の存在が欠かせません。ここでは、新卒採用計画の概要や、テンプレート例を紹介します。

新卒採用計画の必要性

時代の変化に対応して企業が生き残るためにも、さらに企業にとって大切な理念を語り継いでいくために新卒採用は必要です。

採用にはさまざまな目的や考え方があります。

例えば今困っている場合や、今年や来年だけ困っていて人手不足な場合は、その困っていることを解消できる人を中途採用することが一番効果的でしょう。

ただ時代の変化にともない、今まではそれで良かったことでも、いつ通用しなくなるか分かりません。この先何十年も企業が生きていくために若い人材かつ、新しい価値観や考え方をもった人材が必要です。さらに会社の社風や理念は必須になるため、固定概念のない新卒を採用することは企業にとって重要なミッションになります。

採用にさまざまな目的があるように、当然その目的に合わせた採用計画が必要になります。新卒を採用するのであれば、新卒採用計画を立てましょう。

新卒採用計画書の主な項目・テンプレート例

新卒採用計画書に記載すべき主な項目は、以下の表の通りです。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 採用目標 | 企業が新卒採用を通じて達成したい具体的な目標を明示する部分。採用人数や募集職種、採用時期など |

| 採用要件/人材要件 | 求める候補者の基本的な条件や必要なスキル、経験、資格などを明記。学歴・専攻分野やスキル、経験など |

| 採用方法/採用チャネル | どのようにして候補者を募集し、どのような媒体やプラットフォームを利用するかを明記 |

| 選考方法 | 候補者の選定プロセスを明確にする。書類選考、一次面接、二次面接、最終面接、スキルテストやグループディスカッションなど。選考基準や評価項目もこのセクションで説明 |

| 採用スケジュール | 採用プロセスの各ステップのタイムラインを設定。募集開始日や応募締切日、各選考フェーズの日程、最終的な採用決定の日付など |

上の項目を含んだテンプレートは、以下の通りです。

| 採用目標 | 募集職種 | ○○職 |

|---|---|---|

| 採用人数 | 正社員○名 | |

| 採用時期 | ○○年○○月末まで | |

| 採用要件/人材要件 | 学歴 | 大卒以上 |

| スキル・経験 | ○○に関する基本的なスキル | |

| 求める人物像 | ○○の考えを持っている人 | |

| 採用方法/採用チャネル | 採用方法/採用チャネル | 求人広告、ダイレクトリクルーティングサービス○○ |

| 選考方法 | 選考方法 | 書類選考、筆記試験、一次面接(人事新人)、二次面接(人事中堅)、最終面接(管理職) |

| 採用スケジュール | ○○年3月 | 採用スケジュール決定 |

| ○○年4月 | 書類選考開始 | |

| … | … | |

| … | … | |

| ○○年2月 | 内定者研修会の実施 |

採用計画における採用の定量目標など、採用活動のKPI設定に活用できるExcelテンプレートもご用意しています。

採用計画の立案で必要な準備

採用計画の立案で必要な準備は、以下の4つです。

- 採用の目的を明確化する

- 新卒採用計画の基本的な考え方を理解する

- 過去の採用実績を参照する

- 採用市場をリサーチする

それぞれの準備について詳しく解説します。

採用の目的を明確化する

まずは採用の目的を明確化しましょう。目的から逆算する形で細かい部分を決めていくと、失敗するリスクを減らせます。

さらに目的が明確に定まっていると、関係者間で認識を統一しやすいといったメリットもあります。採用に関わるのは、人事担当者だけではありません。各部門の責任者やマネジメント層など、さまざまな人物が関わります。

組織の人間が同じ方向を向いて仕事をするためにも、採用目的の明確化は欠かせません。

新卒採用計画の基本的な考え方を理解する

新卒採用を成功させるため、採用計画はさまざまな項目を数値化して立案する必要があります。主な考え方として理解しておきたいのは、「採用決定人数を増やすため、母集団を増やす」「採用決定人数を増やすため、通過率を上げる」の2つです。

次年度の採用計画において、内定承諾人数を1人から10人に増やす目的で、母集団を増やすアプローチを考えてみます。文字通り、エントリー人数を10倍に増やすことで、目標の内定承諾人数を達成する方法です。具体的な施策としては、Web媒体での露出拡大やSNSの活用、イベント参加などが挙げられます。

もう1つのアプローチとして、通過率の向上が挙げられます。エントリー数を一定に保ちつつ、各採用フローの通過率を上げることで、目標の内定承諾人数を達成する方法です。具体的な施策としては、求める人物像の明確化や説明会コンテンツの最適化、学生とのフォローアップの強化などが考えられます。

過去の採用実績を参照する

過去の採用実績や結果を参照し、今回の採用計画に活用できる部分がないかを検討するのも重要です。例えば「エントリー数が目標に達していなかった」「自社に合った人材からの応募が少なかった」といった課題を洗い出しておきます。

過去の採用で発生した課題をもとに、新しい採用計画を考えます。例えばエントリー数が目標に達していなかった場合は、広報に力を入れるなど、課題に応じた戦略を練りましょう。

採用市場をリサーチする

採用市場をリサーチする作業も欠かせません。市場をリサーチする際は、まずマクロな視点で考えます。厚生労働省の求人倍率調査など、全体の市場がどうなっているかを確認し、そこから徐々にミクロな視点でリサーチを行っていきましょう。

自社の業界の動向や、競合他社(待遇など)の分析も必須です。例えば、同じ業界の企業よりも低い月収・年収を提示している場合、思ったようにエントリーが集まらない可能性があります。業界や他社の動向を見ながら、採用計画を考えましょう。

採用計画立案の具体的な手順/ステップ

採用計画の立案時は、以下のステップを意識してください。

- ①採用人数を決める(量)

- ②採用したい人物の明確化(質)

- ③学生へのアプローチ方法を決める

- ④予算・採用媒体を決める

- ⑤採用スケジュールを策定する

- ⑥内定者のフォロー方法を決める

それぞれの手順を詳しく解説します。

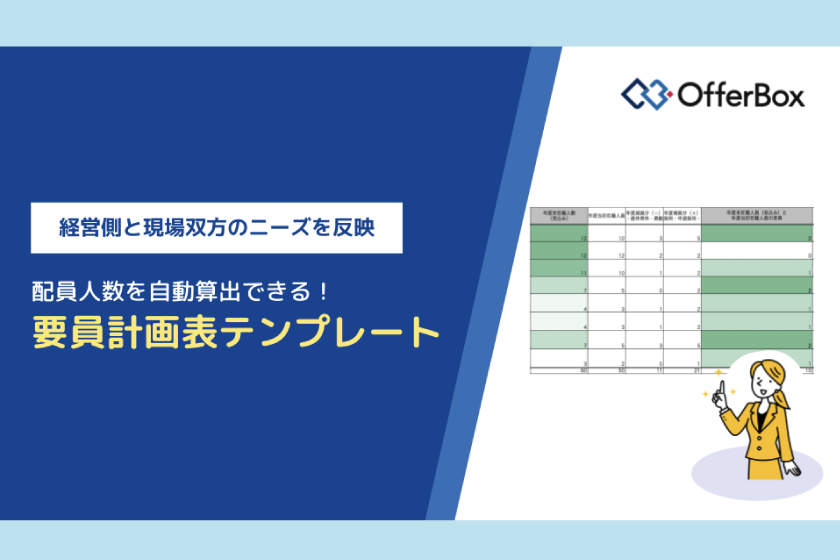

①採用人数を決める(量)

部署ごとで採用人数をヒアリングし、採用人数を決定しましょう。近年では、理系人材の需要が高まり、理系人材の採用が難しい環境になっています。

社内で新卒理系人材の採用をリストアップする場合、獲得するのが難しいことを考慮したうえで、目標数を達成するために戦略を練る必要があります。

採用担当自ら積極的に社内を動き回り、必要な採用人数を把握し、適切な目標人数を決定しましょう。

KPIとは、人材採用活動の効果や成果を定量的に評価・管理するための指標です。このステップで決定する採用人数をはじめとして、「採用単価」や「入社率」など、さまざまな項目があります。

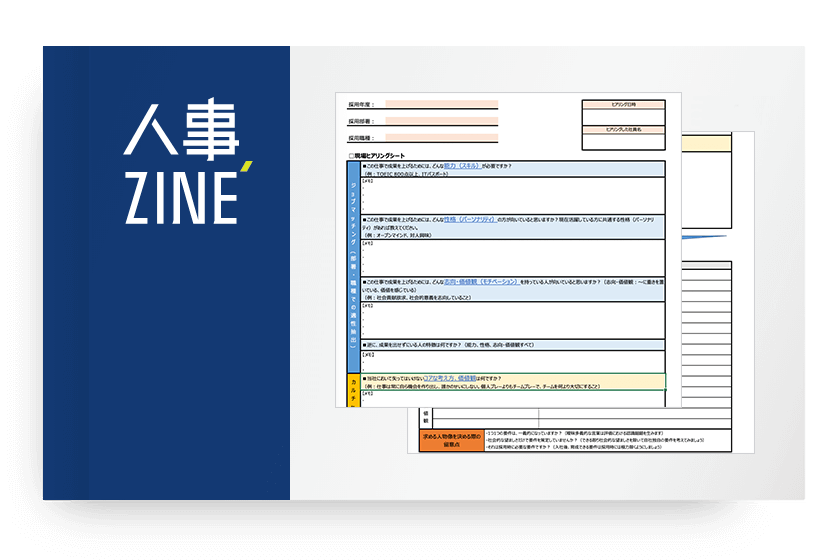

②採用したい人物の明確化(質)

自社に必要なターゲットはどのような人物(学生)か明確にする必要があります。

採用の目標設定において、採用人数を掲げるだけでは不十分です。

重要なのは「人材要件定義」で、具体的には「自社に入社してから活躍し、定着してもらえる人材像」を描くことです。そのために人材要件定義が必要になります。

人材要件定義では、採用したい人物像を言語化することからスタートします。

例えば自社で採用したい人物像の特徴を言語化した結果、チャレンジ精神、コミュニケーションスキル、この2つの能力が高い学生を採用したいと考えたとします。

しかし、大多数の企業が思いつく「学生の理想像」はどこも同じになる傾向があるため、他社と競合すれば、困難な戦いになることが予想されます。

「大多数の企業が採用したい学生の理想像」よりも「自社にとって最適な人材像」の要件定義に絞ることがより良い採用につながるといえるでしょう。

例えば、以下のような観点から要件を検討します。

- コミュニケーションスキルでも、聞き上手なのか、伝え方がうまいのか

- チャレンジ精神でも、難しい状況へも果敢に挑戦できるタイプなのか、新しいことに挑戦していくことが得意なタイプなのか

自社の環境や部署ごとにヒアリングしながらイメージとすり合わせすることが重要です。

自社にとって絶対に譲れない人材要件をピックして、整理していきましょう。

また、以下のように、過去に採用した社員の入社後の状況をチェックするのも有効です。

- これまで入社した社員(学生)が、自社で活躍できているか

- 既存の採用基準でミスマッチが発生していないか

もし期待したような活躍ができていなかったり、ミスマッチが発生したりといった問題があれば、人材要件を見直す必要があるでしょう。

③学生へのアプローチ方法を決める

上記の2つのポイントを決めたら学生へのアプローチ方法を決定します。アプローチ方法として挙げられるのは、以下の2つです。

自社に合った方法でアプローチしましょう。

- 採用担当者が攻めの姿勢で積極的にアプローチする

- 企業と学生で少人数(できれば1対1)のコミュニケーションの機会を設ける

①採用担当者が攻めの姿勢で積極的にアプローチする

新卒採用計画を成功させるアプローチ方法の1つ目として採用担当者から積極的に学生にアプローチすることが重要です。

- 採用活動初期の母集団形成数を増加したい

- より自社が採用したい学生にアプローチしたい

そのように考えている企業は、積極的にアプローチしましょう。

例えば、過去の採用活動の母集団形成において、待ちを前提としたナビサイト活用だけでは効果がなかった場合、対策しない限り採用人数を担保することは難しいです。

待っているだけでは母集団形成が難しい場合、ダイレクトリクルーティングなどの採用担当自ら学生情報をリサーチし、声をかけられるような集客チャネルを設定しましょう。

採用担当者から学生に声をかければ、自社認知をしてもらい、よりマッチング濃度の高い状態で選考に進んでもらうチャンスを自ら作ることが可能です。

また、ダイレクトリクルーティングなど攻めの手法のメリットは、今まで手が届かなかった層の学生にも振り向いてもらえる点です。

OfferBox 2020年卒利用実績データによれば、学生が実際に就職した企業の業界と、もともと志望していた業界との一致度を調査をしたところ、「一致 24%」「不一致 76%」という結果になりました。

過半数の学生は、もともと志望していた業界以外で就職したことになり、就職感に対して後天的な変化が見られることがわかりました。

つまり、採用担当者のアプローチ次第で今まで手が届かなかった層の学生にも振り向いてもらえる可能性があります。

採用担当者が攻めの姿勢で採用活動をする事で、エントリー学生数の増加や、そもそも採用したい学生にのみアプローチをするため各フローの「通過率」が改善する事が期待できます。

②企業と学生で少人数(できれば1対1)の機会を設ける

新卒採用計画を成功させるアプローチ方法の2つ目は企業と学生が少人数(1対1)のコミュニケーション機会を設けることです。

集団での説明会やグループ面接を優先せず、できる限りまずは相互理解のための少人数(できれば1対1)の面談から始めましょう。

理由は、本当に採用したい学生に対して、情報や気持ちのすり合わせ不足による選考離脱や入社後のミスマッチを防ぐためです。

例えば、エントリーしてくれた学生に対して「数」として無下に扱うと、コミュニケーション不足になります。

選考通過の判断段階で企業はOKでも、学生に不安や迷いがある場合、しっかり学生の気持ちをくみ取らなければ、通過時点での選考離脱も考えられます。

対策として、面談や面接などで、「あなたの○○の経験の、○○な姿勢が、弊社の○○で活躍いただけるのではないかと思いました。」のような個別のフィードバックを伝えたりするなど、学生を個人として見る言動が必要です。

その結果、選考離脱や内定後の辞退抑止、入社後ミスマッチを防げるでしょう。

他にも、以下のような効果が期待できます。

- 企業の事をより理解したいという能動的な学生からのエントリー数の増加

- 各フローでの通過率の向上

採用活動はいかに自社が採用したい学生に会えるか、また相互理解を深めミスマッチを減らし各採用フローの通過率の向上や辞退率を改善するかが重要になってきています。

④予算・採用媒体を決める

次に予算と採用媒体を決めましょう。採用に関する予算として、大きなウェイトを占めるのが人件費です。また外部ツールやサービスを利用する場合は、そのサービス利用料がかかります。採用計画に応じて、最適な予算を決定しましょう。

採用媒体の選び方も重要です。特に注意しておきたいのが、「自社がターゲットとする人がいるかどうか」「ターゲットに対してアプローチしやすいかどうか」の2点です。コストも大切ですが、採用できる可能性が高いかどうかも考慮します。

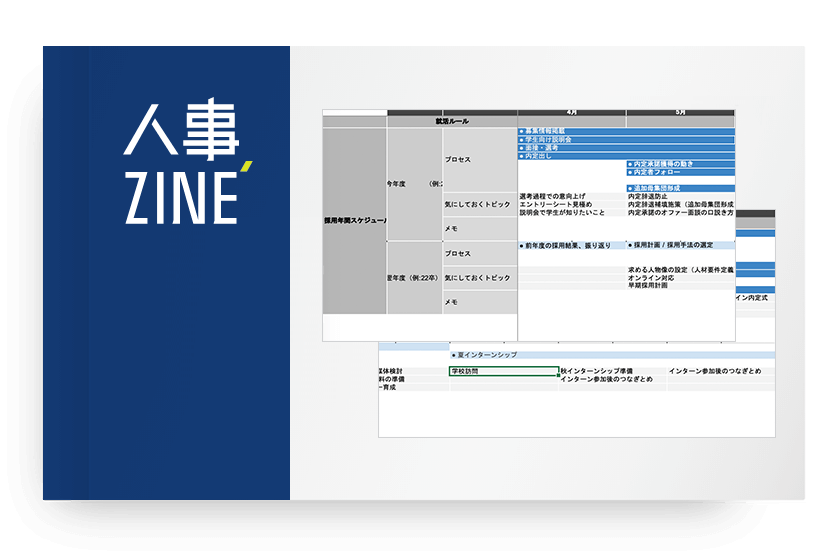

⑤採用スケジュールを策定する

採用スケジュールの策定も欠かせません。採用活動は、比較的長期にわたって実施するケースがほとんどです。春夏秋冬で企業がとるべき行動も変わってくるため、なるべく具体的にスケジュールを決めておく必要があります。

ただしあまりにも細かく決めてしまうと、「スケジュールに縛られながら採用活動をする」という状態になってしまい、柔軟性が失われてしまいます。インターンシップや面接期間など、ある程度幅を持たせながら設定すると良いでしょう。

⑥内定者のフォロー方法を決める

次に、内定者のフォロー方法を決定します。内定者フォローとは、内定者を入社につなげるための施策です。

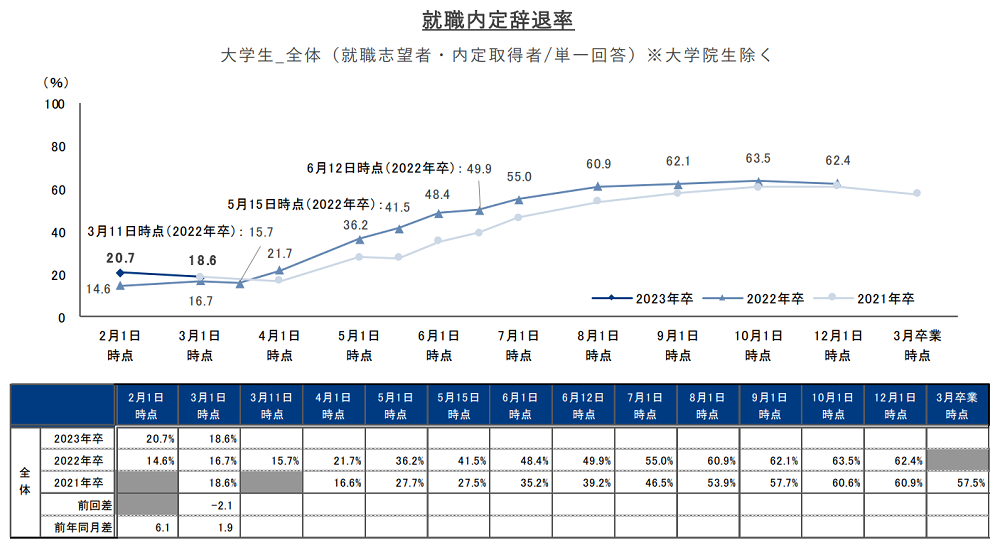

就職みらい研究所「就職プロセス調査」によれば、12月1日時点での内定辞退率は2022年卒で62.4%、2021年卒で60.9%となっています。6割程度で推移していることからもわかるように、適切な方法で内定者フォローを行うことは重要です。

内定者フォローの方法には、フォロー面談や懇親会、内定者研修などさまざまな方法があります。昨今はオンラインでの施策も見られるようになっています、他社の事例なども参考にしつつ、自社に合ったものを選択しましょう。

採用計画の立案後の見直しをするためのポイント

採用計画の立案後の見直しをするためのポイントとしては、以下の4つがあります。

- 採用目標や要件は適切だったか

- スケジュールは余裕を持って進められるものだったか

- 採用媒体ごとのコストパフォーマンスはどうだったか

- 内定者フォローを適切にできていたか

上記のポイントをそれぞれ解説します。

採用目標や要件は適切だったか

まず重要になるポイントは、「採用目標や要件は適切だったかどうか」です。ここでは、採用目標に対して、実際に採用できた人数を確認します。例えば「営業職で目標50名に対して採用人数40名」など、定量的に評価しましょう。

採用目標が確認出来たら、「立案段階で定義した求めるスキルや経験が、実際に応募してくる学生とマッチしていたか」を検証します。もしマッチしない場合は、要件の再設定や見直しが必要です。

スケジュールは余裕を持って進められるものだったか

「スケジュールは余裕を持って進められるものだったか」も重要なポイントです。採用活動の各段階の予定と実際の進捗を比較し、「スケジュールが適切に進行しているか」を確認しましょう。例えば、面接のスケジュールや選考のフィードバックのタイミングなどが計画通りだったかを見直します。

スケジュールの適切さを評価する際は、過去の採用活動やプロジェクトの経験をもとに考えるのもおすすめです。スケジュール上の失敗や、何か問題が認められた際は、都度調整して次年度に活かせるようにしておきます。

調整時に重視したいポイントは、「予期しない事態や変更があった場合に、スケジュールに余裕があるかどうか」です。余裕を持たせることで、突発的な事態や変更にも柔軟に対応できます。

採用媒体ごとのコストパフォーマンスはどうだったか

採用媒体ごとのコストパフォーマンスも重要な確認ポイントです。具体的には、各採用媒体(求人サイトやダイレクトリクルーティングサービスなど)に投じたコストを確認し、それに対する採用成功数などの数値をもとにコストパフォーマンスを計算します。

例えばある採用媒体にかかった総コストが900万円であり、採用者数が10人だった場合、一人当たり採用コストは「90万円/人」です。

単純な応募者数やコストパフォーマンスだけでなく、各媒体の学生の傾向も比較分析します。例えば特定の媒体から応募してきた学生が、他の媒体よりも自社が求める人物像にマッチしている確率が高いようであれば、その媒体に注力する余地があるといえるでしょう。

内定者フォローを適切にできていたか

「内定者フォローを適切にできていたか」も重要です。具体的には、フォローアップの質や頻度が内定辞退率にどれだけ影響しているかを分析します。もし高い辞退率が見られる場合、内定者フォローの方法や内容を見直す必要があります。

見直しの際に重視したいのは、透明性の確保です。会社のビジョンやミッション、文化などを明確に伝え、内定者が会社の一員としての役割や期待を理解できるようにします。フォローアップの頻度が足りていない場合は、新しいイベントなど、定期的にコミュニケーションができる仕組みを整えましょう。

内定者からのフィードバックや意見を定期的に収集し、企業の内定者フォローの改善点や新たなニーズを明確化するのも重要です。

採用計画の立案・運用で成功するためのポイント

ここでは、採用計画の立案や運用で、特に重要とされるポイントを4つに分けて解説します。

中長期的な目線を意識する

まずは中長期的な目線を意識することです。「新規プロジェクトの人材が必要になった」「とにかく人手不足を補いたい」など、目先のニーズにとらわれてしまうと、組織全体の成長にはつながりません。

採用は、目的ではなく、あくまで「組織を成長させる」ための過程です。特に昨今では、少子高齢化の影響もあり、労働力を確保するのが難しくなっています。

総務省統計局の調査によれば、2021年の労働力人口は平均で6,860万人であり、2年連続の減少(昨年から8万人の減少)となっています。中小企業はもちろん、大手企業でも、思うように人材が集まらない時代が来るかもしれません。10年後や20年後の組織のあり方を考えつつ、採用計画を練っていくのが重要です。

計画通りに進行しているかの振り返りを行う

採用計画を立案・運用している段階で、定期的に振り返りの時間を設けるのも大切です。計画通りに行く場合もあれば、思うように結果が出ない可能性もあります。自社が想定した基準に達していない場合は、施策の見直しが必要です。

特に採用計画のどの部分が間違っているのか、どこに課題を抱えているのかを明確化しましょう。場合によっては、ターゲットの選定からやり直してみるなど、採用計画の根本から変更する方法もあります。

必要に応じて採用アウトソーシングを活用する

必要に応じて採用アウトソーシングを活用するのもおすすめです。昨今では、採用コンサルティングや採用代行などのサービスがあります。採用業務を効率化できると同時に、採用担当者の負担を軽減できるなど、さまざまなメリットが期待できるでしょう。

一方で、外部のサービスを利用する都合上、コストが大きくなる点に注意しましょう。「予算・採用媒体」を決定するタイミングで、利用できるサービスを検討するのがおすすめです。

社会情勢による採用市場の変化を考える

社会情勢による採用市場の変化を考えるのも重要になります。特に昨今、採用に大きな影響を及ぼしているのが新型コロナウイルス感染症です。新型コロナの影響を受けてからは、採用活動をオンラインで行う企業も出てきました。

オンライン採用のメリットとしては、「人員の配置・会議室の手配の手間を省ける」「臨機応変に面接時間を設定しやすい」「地方の人にもアプローチできる」などが挙げられます。一方で、コミュニケーション不足によるミスマッチや、情報発信が不十分になりやすい点には注意が必要です。

採用計画を立案・運用する際は、こうした採用市場の変化を考えましょう。例えば「自社の魅力や仕事の内容などを動画で発信する」など、オンラインならではの工夫が大切です。

効果的な採用手法を取り入れる

採用計画の立案・運用において、効果的な採用手法を取り入れると、企業の採用成功に直結しやすくなります。1つの手法だけに依存するのではなく、求人広告やダイレクトリクルーティングなど、複数の手法を組み合わせることで接触機会を広げていくのがおすすめです。

例えばダイレクトリクルーティングは、企業がターゲットとする学生に直接アプローチする手法です。売り手市場の傾向がある昨今では、「攻め」の手法として注目されています。特に欧米では主流の採用手法で、自社に合った人材を獲得するために多くの企業が採用しています。

アプローチの方法(専用のサービス、SNS、社員の紹介や元社員の再雇用など)を決定した後、スカウトメールを作成し、前向きな返答があればそのまま面談に進むのが一般的な方法です。

市場や環境の変化を踏まえた新卒採用計画を作ろう

新卒採用計画の成功のためには、計画立案・運用から見直しまでの各ステップにおける、具体的な手法や考え方を理解するのが重要です。ダイレクトリクルーティングなど、効果的な採用手法を取り入れられるようになると、より採用活動の幅が広がるでしょう。

新卒採用計画が上手く作成できない場合は、テンプレートを参考にするのがおすすめです。今回紹介したテンプレートに自社の数値を記入するだけで、採用計画の概要が完成するようになっています。

また、採用活動のKPI設計にご活用いただけるExcelテンプレートをご用意しています。数値を入力するだけで簡単にチャネル別のKPIを算出できます。こちらも併せてご活用いただければ幸いです。