内定者フォローは何をやるべき?重要性や事例・便利なツールを紹介

以下のような悩みを持たれている採用担当者の方の声をよく伺います。

- 苦労して採用しても内定辞退が発生している

- 内定辞退を防ぐための内定者フォロー強化を実施したい

- 内定者の満足度が高いフォロー企画が知りたい

昨今、売り手市場といわれてきた採用市場は、2020年に流行した新型コロナウイルスの影響で新たな動向を見せています。

しかしながら、一人の学生が複数の内定を得ることは決して珍しくありません。入社する1社として学生に選ばれるためには、内定者フォローの内容を充足させる必要性は今後も変わりありません。

本記事では、内定辞退を防ぐために有効な内定者フォローの企画例を紹介します。

また、内定辞退の理由や解説策などを解説した資料「人事なら知っておきたい採用基礎知識 内定者フォロー編」もご用意しましたので、自社の採用活動にお役立ててください。

目次

内定者フォローとは?

内定者フォローを行うにあたっては、内定者フォローの意味や重要性について知っておく必要があります。ここでは、内定者フォローの基本的なポイントを紹介します

内定者フォローの意味

内定者フォローとは、内定を通知した学生が内定辞退することなく、無事に入社してくれるために企業側が行うフォローのことです。

学生は内定が出た後も本当に入社しても大丈夫かと不安を感じたり、他社からも内定が出て迷ったりしている可能性があります。一方、企業は採用に時間とコストをかけることから、内定者に辞退されるのは避けたいと考えます。

そこで、人事担当者が主導し、内定者の不安を解消するとともに、自社とのエンゲージメントを高めてもらって気持ち良く、かつ優先的に入社してもらうために行うのが内定者フォローです。

内定者フォローの重要性

採用戦略のなかで内定者フォローを重視する企業は多くあります。そこには現代ならではの事情があるといわれています。なぜ、内定者フォローが重要視されるのか理由を見ていきましょう。

内定辞退の防止

現在の就職状況は超売り手市場といわれているなか、内定辞退を防止するのが内定者フォローの重要な役割です。

リクルートキャリアの就職みらい研究所が発表した「就職プロセス調査(2022年卒)」の「2021年8月1日時点 内定状況」によると、内定辞退率が60%を超えています。コロナ禍でも求人倍率はさほど低下せず、今後も採用難は続くと予想されています。

経費と人員を割いてせっかく採用した内定者に辞退されるのは大きな損失です。優秀な人材を確保できなければ、企業の成長にも関わってきます。

より優秀な人材を確保するためにも、丁寧なサポートが大切です。

早期離職の防止

さらに、採用した人材の早期離職も問題になっていますが、内定者フォローによって人材の流出を防止したいと考える企業は多いようです。

新入社員の離職率は「3年3割(入社後3年のうちに3割が辞める)」といわれることもありますが、原因としては入社前に持っていたイメージと現実が違っていたと感じる人が多いと考えられています。

そこで、新入社員と企業側双方の認識相違がないか、確認する方法として内定者フォローは活用されます。

学生が内定者フォローを求める理由

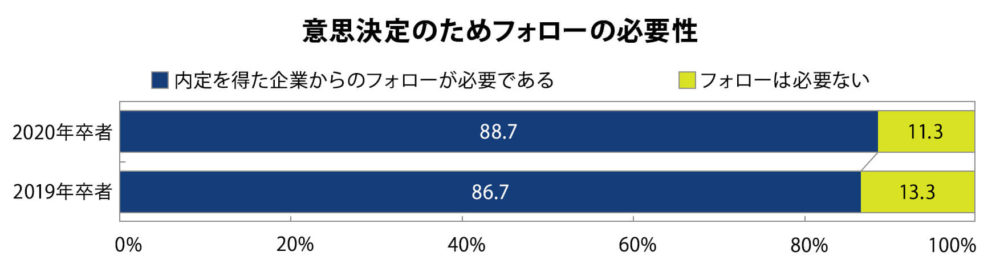

株式会社ディスコの調査データによると、内定を得た学生の9割近くが「就職先を決めるにあたり内定先から何かしらのフォローを求めている」ことがわかっています。

内定者がフォローを求める理由としては、

- 不安を解消したい

- 会社の雰囲気を知りたい

- 同期を知りたい

- 具体的な業務内容を知りたい

- この会社で良かったかを見極めたい

などがあります。

内定者フォローを実施するにあたり、採用担当者はこれらのニーズを考慮した上で入社までサポートしていかなければなりません。

ここからは、学生が内定者フォローを求める5つの理由について詳しく解説していきます。

理由①不安を解消したい

長く学生生活を送ってきた内定者にとって、幅広い世代の人が集う「会社」はまるで未知の世界です。

誰も知らない環境で、どんな人と、どのように関わり合っていくのかという不安を抱くのはごく普通のことです。内定者の中には、「社会人としてやっていけるのか?」という漠然とした不安を持つ人もいるでしょう。

内定者フォローでは、内定者の潜在的な不安を引き出し一つずつ解消していくことが求められます。

理由②会社の雰囲気を知りたい

長年勤めている社員が思う自社の雰囲気と、学生の目に映る内定先の雰囲気は決してイコールではありません。

自社の魅力をアピールすることは大切ですが、内定者の中には「自分の目で確かめたい」という気持ちを持つ人もいます。内定者の感じた雰囲気と採用担当者の説明にミスマッチが生じると、内定者は「本当にこの会社でいいのか」という疑問を抱くことになるでしょう。

内定者フォローを企画する際は、内定者が会社の雰囲気を肌で感じる機会を用意すべきです。

理由③同期を知りたい

社会という未知の世界へ飛び込む学生にとって、会社というのはいってみれば完全にアウェイな環境です。

誰も知らない場所に同じ境遇の人がいれば、内定者同士で仲間意識が芽生えます。早い段階で前向きな気持ちを共有できれば、内定辞退を防ぐのに有利に働くこともあるでしょう。

同期と関わることで不安を解消できる学生もいますので、内定者たちがコミュニケーションを持てる機会は積極的に準備したいところです。

理由④具体的な業務内容を知りたい

内定者は、就職先でどのような仕事を任されるのか具体的な業務内容を知りたいと考えています。

単純に興味があるというのもありますが、大半は自分にこなせる内容かどうかを確認しておきたいというのが本心です。向上心の高い学生なら、自分に足りないものを入社までに補いたいと考える人もいるでしょう。

会社としては、即戦力として活躍してもらえるのは大いに歓迎です。目指すべきところを明確に提示し、そこにたどり着くまでに必要な要素をわかりやすく説明してあげてください。

理由⑤この会社で良かったかを見極めたい

複数の内定を持つ学生は、当然ながら自分にとってもっともメリットの大きい会社を選びます。

給与や業務内容はもちろんのこと、この業界に向いているのか、はたまた自分が成長できる会社かどうかを見極めたいと考えます。企業が学生を選考するのと同じで、内定者にも企業の正体を把握する権利があるのです。

複数ある企業の中から自社を選んでもらうには、自社の魅力を最大限にアピールするのが一番です。社内イベントに参加してもらうなどして、募集要項や面接からは見えてこない会社の一面をオープンにするといいでしょう。

内定辞退を防ぐために意識すべき4つのポイント

内定者フォローを実施するそもそもの目的は、内定辞退を防ぐことです。

内定者が求めるフォローを実現すれば内定辞退の確率はぐっと下がります。とはいえ、内定者フォローを企画する段階で具体的にどのような施策を取るべきか悩まれる方もいるかと思います。

ここからは、内定辞退を防ぐために採用担当者に意識してほしい2つのポイントをご紹介します。

ポイント①社員とコミュニケーションが取れる環境を整える

内定者がフォローを求める理由の中に、

- 会社の雰囲気を知りたい

- 具体的な業務内容を知りたい

というものがありました。

これらの希望を叶えるもっとも効果的な方法は、先輩社員とコミュニケーションを取ることです。先輩社員の生の声は、内定者が漠然と抱く企業イメージを明瞭なものにします。

会社の内側が見えることで内定者の不安も解消でき、内定辞退を防ぐのに一定の効果をもたらします。内定者フォローを企画する際は、先輩社員と直接話ができる環境を積極的に用意してください。

ポイント②定期的に連絡を取り合う

採用担当者は今後のスケジュールなどを都度連絡されていることと思いますが、内定者からすると次に連絡をもらえるまでは不安な毎日が続くものです。とくに、前回の連絡から時間があくとその分不安は大きくなっていきます。

複数の内定を得ている学生の場合、こまめに連絡をくれる会社に気持ちが傾くのは当然のことです。「自分をフォローしてくれる会社」という印象を持ってもらえれば、内定辞退を防ぐという目標達成につながります。

定期的な連絡が難しい場合は、「次回は◯月◯日頃に連絡します」とあらかじめ予告しておくと内定者も安心できるでしょう。

ポイント③入社後の具体的なイメージを伝える

「ここでなら働いていけそう」と思ってもらうために、入社後の具体的なイメージを伝えるのも効果的です。

内定者が職場で働く姿をイメージできるように、会社見学や一日業務体験、インターンシップなどの機会を作るのは有効といえます。

また、一緒に働く同期や先輩社員とのつながりを深めるための、内定者研修やイベントの場を設けるのも良いでしょう。ZOOMなどで社内の様子やお知らせなどを定期的に配信するのもおすすめです。

ポイント④学生の入社意欲を高める内定通知を出す

入社意欲を高めるために、内定の通知にも工夫をすると良いでしょう。内定通知はなるべく早く出すのはもちろん、まずはメールよりも電話をかけたほうが企業側の「来て欲しい」という気持ちが伝わります。

メールを送る際にもひと目でテンプレートだとわかるものではなく、個性を出すようにしてはいかがでしょうか。他社との差別化を図るだけではなく、学生に「受け入れられている」と感じてもらうことも重要です。例えば評価したポイントやどのような業務を任せたいのかなど、内定者に対して期待していることを伝えてみてください。

内定のお知らせの電話を、人事担当者ではなく社長がかけてみても、企業側の熱意が伝わります。

弊社YouTubeチャンネルでは、内定者フォローコンテンツ18選を紹介する動画を公開中です。本記事と合わせてこちらの動画もぜひご覧ください。

内定者フォローの企画例と効果

内定者のニーズに応えつつ、内定予防にもつながる企画例には次のものが挙げられます。

| 企画例 | 効果 | 配慮すべき点 |

|---|---|---|

内定者懇談会 |

・同期を知ることで安心感が得られる

|

すべての内定者が仲間を求めているわけではない |

座談会 |

・社員の生の声を聞ける

|

学生とうまく交流できる社員を選ぶ必要がある |

面談 |

・消極的な内定者ともコミュニケーションが取れる

|

学業の妨げとなるスケジュールを組まない |

内定者研修 |

・実務で役立つ研修を受けることによって内定者が自信を持てる

|

楽しく取り組めるカリキュラムにする |

社内イベント |

・会社の雰囲気や社員の素の一面を知ることができる

|

自由参加であることを伝え、不参加者には別のフォローをいれる |

ここからは、それぞれの事例と採用担当者が配慮すべき点について詳しく紹介していきます。

①内定者懇談会|内定者同士の仲間意識が高まる

内定者同士コミュニケーションが取れる内定者懇談会は、同期を知りたいという内定者のニーズに応えるもっとも効果的なイベントです。

長く就職活動を続けてきた学生にとって、同じ会社から内定を得た同期は特別な存在です。同じ時期に就職活動をし、同じ企業から内定を得たという部分では内定者同士で多くの共通点が見られます。

さらに、共有できるものが多ければ、初対面であっても仲間意識は芽生えやすいです。「一緒に頑張っていこう」という気持ちが内定辞退につながるので、内定者たちが交流できるイベントは積極的に実施していきたいところです。

ただし、内定者同士の密なコミュニケーションを望まない学生もいることは留意しなければいけません。最初からリーダーシップを発揮する学生もいれば、人見知りで関係を構築するまでに時間がかかる学生もいます。

それぞれの個性を尊重し、内定者間の温度差が大きくなりすぎないように配慮しましょう。

②座談会|先輩や上司との距離を縮められる

先輩社員と交流できる座談会は、内定者が会社の雰囲気や実際の業務内容を知ることができる絶好のイベントです。

入社間もない新人社員は、先輩社員のサポートを受けながら日々の業務を遂行します。内定者の気持ちとしては、自分の教育係となる先輩がどのような人柄か、困った時に頼れる人かを見極めたいという思いがあるはずです。

会社で活躍する先輩たちの姿を見ることで、「自分もこうなりたい」という社会人としての理想像が確立します。また、より多くの社員と交流することで会社に親しみを感じるようになる学生もいます。

先輩社員が「あなたの入社を心待ちにしている」と伝えることで、内定者の漠然とした不安を大きく解消できるでしょう。

配慮すべき点としては、学生と抵抗なく話ができる社員の人選です。年齢や個性などを考慮し、良き盛り上げ役となってくれる社員を選びたいところです。

③面談|消極的な内定者とも深いコミュニケーションが取れる

面談は、一人ひとりの内定者とじっくり話をするのに活用したい企画の一つです。

内定者の中には、人見知りで人と打ち解けるのに時間がかかる人もいます。懇親会で同期と親睦を深めることは大きなメリットですが、その一方で周囲になじめないことを不安に感じる内定者がいるのも事実です。

内定者の本音を聞き出すには、同期が全員揃っている場よりも個別面談の方が有利です。また、住まいが遠方の内定者は自宅で面談ができれば移動の負担を軽減できます。

zoomなどを活用したオンライン面談はコロナ対策としても有効なので、内定者一人につき1回は面談の機会をもうけるといいでしょう。日程を決める際は、いくつか候補日を出して内定者が自由に選択できるよう配慮することも大切です。

④内定者研修|実務に活かせるスキルを習得できる

内定者の中には、入社前から実務に活かせるスキルを身に付けたいと思う学生がいます。

向上心の高い内定者は入社後すぐに即戦力となれる可能性があるので、現場で役立つ知識やスキルを手ほどきましょう。

具体的な研修の例としては、

- 社会人としての心得

- ビジネスマナー

- OA研修

- チームワーク

などがおすすめです。

内定者研修を実施する際は、内定者が知識やスキルがないことを不安に感じないよう配慮が必要です。研修で厳しい評価づけをすると、自分に自信がなくなったりモチベーションが低下する内定者が出てくるでしょう。

内定者研修は、あくまで内定者をフォローするための施策です。研修が内定者の不安を助長することのないよう注意しましょう。

⑤社内イベント|社内の雰囲気を体感できる

内定者を社内イベントに招待すると、内定者は会社の雰囲気や社員の素の一面を知ることができます。

社会人になることへ漠然とした不安を感じている内定者は、先輩に対して怖い・厳しいといった先入観を抱きやすいです。実務で厳しい指導が必要な場面もあるかと思いますが、それはずっと先のことです。

まずは、会社全体がリラックスした状態を見てもらい、内定者が肩肘張らず楽な気持ちで参加できる場を用意しましょう。

社内イベントの具体例としては、

- 新年会・忘年会

- 花見

- バーベキュー

- スポーツイベント(草野球・フットサル・マラソンなど)

- 記念イベント(誕生日・周年など)

- 展示会

- ビアガーデン

などがあります。

社内イベントは、新たに企画するというよりも毎年実施しているものに内定者を招待するというスタンスが望ましいです。

1点気をつけたいのは、イベントの内容を問わず参加することに抵抗を感じる学生がいるという点です。社内イベントはあくまで社内イベントであり、内定者に強制すべきではありません。

社員と交流が持てるというメリットを提示した上で、基本的には自由参加であることを伝えてください。また、不参加だった内定者が不公平と感じないよう別のフォローも求められます。

内定者フォローを企画・実施する際の注意点

内定者フォローを企画・実施する際は、以下3つの点を意識してください。

- 参加する社員の人選

- 個人(少人数)のイベントも実施する

- 内定者の都合に配慮する

ここからは、それぞれの注意点を詳しく説明していきます。

注意点①参加する社員の人選

内定者と社員が関わりを持つ企画を検討されている場合、参加する社員の人選は慎重に行うべきです。

内定者にとって、内定先の社員は会社のイメージそのものです。快活に楽しく仕事をしている先輩社員を見れば、「自分もこんな風に活躍したい」と前向きな気持ちになれます。

一方、先輩風を吹かせたり高圧的な態度を取る社員は、内定者に「この人の下では働きたくない」と思わせてしまう可能性があります。

とくに気をつけたいのが、食事をしながらの交流会です。お酒の席で気持ちが大きくなりやすい社員は、内定者フォローの参加候補者からは外しておくのが賢明です。

参加を依頼する社員にも、暴言や連絡先交換を強要することのないよう念を押して注意しましょう。

注意点②個人(少人数)のイベントも実施する

内定者フォローを企画する際、個人もしくは少人数のイベントも検討してください。

内定者の中には、人前でうまく発言できない学生もいます。大勢の前で質問することに抵抗を感じ、不安を解消できずモヤモヤした気持ちを募らせる学生もいるでしょう。

少人数のイベントなら、人見知りな学生の不安を解消することができます。うまくフォローできれば入社意欲を高めることもできるので、一人ひとりの内定者と向き合う機会は積極的に実施していきましょう。

注意点③内定者の都合に配慮する

卒業を控えている学生は、卒業論文や卒業研究などで多忙な毎日を送っています。

内定者フォローを実施するのはとても大切なことですが、フォローのためのイベントが学生の負担となるのは好ましいことではありません。

学業の妨げとならないよう、ハードな研修や長時間に及ぶイベントは避けるのがベストです。また、内定者フォローの日程が決定したらできるだけ早く連絡をしてあげてください。

内定者フォローに使える便利なツール6選

忙しい人事担当者の手間を軽減し、企業と内定者のコミュニケーションに役立つツールを6つ紹介します。

Chaku2 NEXT

「Chaku2 NEXT」は、母集団を形成し内定者の辞退防止を目指すSNS型フォローツールです。一般的なSNSと同じ要領でコメントを付けたり、いいねスタンプを押したりできるので、親しみやすいのが魅力です。

内定者と先輩社員が互いのプロフィールを確認し、内定者は先輩のさまざまな画像や投稿を閲覧することが可能。ターゲットを絞ってダイレクトメッセージも送れます。さらに入社までのスケジュール管理ができ、内定者アンケートも実施できます。

Schoo for Business

「Schoo for Business」は、eラーニングによる内定者サポートツールです。体系的な社員研修のほか、学びのマインド熟成に役立つ自己啓発学習プログラムを提供しています。講師は業界の第一線で活躍する専門家を多く揃え、100種類以上の研修パッケージを有しています。

OAスキルやビジネスマナー研修まで幅広いプログラムが揃っているので、これから社会人となる内定者にも最適です。自社に合ったパッケージも作れます。

内定者パック

「内定者パック」は、オンラインでコミュニケーションがとれるほか、仕事の基本を身に付けたり、オンライン内定式を行ったりもできます。

情報共有SNSではお互いのコメントにいいねやコメントを付けられ、内定者同士のつながりも深められます。人事担当者から連絡事項を一斉配信する機能もあり便利です。内定者向けのeラーニングはタイピングの練習から、Excel講座、Power Point講座、社会人になるための心構えを学べる講座などが受け放題となっています。導入実績は3,200社以上とのことです。

エアリーフレッシャーズクラウド

「エアリーフレッシャーズクラウド」は、SNSとeラーニングがセットになって、総合的に内定者フォローを行えます。SNS上でグループワークや、動画やファイルの投稿などが可能で、先輩社員から会社の様子を配信することもできます。

さらに、SNSのログイン頻度などから辞退の可能性がある学生を割り出してくれるため、先回りしてサポートができるのも嬉しい機能ではないでしょうか。

アンケートや提出物の管理機能もあり、一方的な情報発信ではなく、内定者の動向を知ることもできます。累計利用社数は5,000社を超えるとのことです。

MOCHICA

「MOCHICA」は、応募者や内定者との連絡効率が向上する管理サイト型のツールです。スケジュールの調整や1対1のトーク機能、情報の一括送信機能、内定者向けのコンテンツや動画を共有する機能などがあります。

LINEと連携し、スケジュールや連絡事項も効率的に共有できます。内定者に対して社内の情報を発信する際も、1人ひとりのメールアドレスを入力する手間が省け、これまで連絡の際に発生していた手間を大幅に軽減できます。

バヅクリ

「バヅクリ」は、オンラインで内定者や新卒社員へのフォローを行うチームビルディングサービスです。オンライン上で先輩社員と内定者、あるいは内定者同士でコミュニケーションができます。入社意欲を高める講座も、オンライン、オフラインともに多数提供しています。

プログラムのなかにはイラストでコミュニケーションをするワークショップや、食レポワークショップ、筋トレで対抗するチームビルディングなどユニークなものも豊富にあり、楽しみながら活用できます。

内定者フォローに役立つ動画コンテンツ

当社はYouTubeで「OfferBox(オファーボックス)_採用担当者向け」チャンネルを開設し、採用担当者さま向けにお役立ち情報解説動画を配信しています。

新卒採用で役立つコンテンツを中心に用意しており、今回のテーマである内定者フォローに関する解説動画も公開中。内定者フォローのそもそもの目的や事例なども会話形式で率直に解説しています。お気軽にご覧ください。

最後に

この記事では、内定者フォローが必要な理由や学生が求めるもの、内定者フォローの企画例を紹介しました。

コロナ禍で変動する採用市場では、『安心して入社できる』と思ってもらえる内定者フォローを実施しなければなりません。そのためには、内定者が内定者フォローに何を求めているかというニーズを正確に把握する必要があります。

今回紹介した企画例は、内定者のニーズを取り入れつつ特別コストをかけることなく実施できるものばかりです。社風に合わせて工夫し、内定辞退を防ぐためにご活用ください。