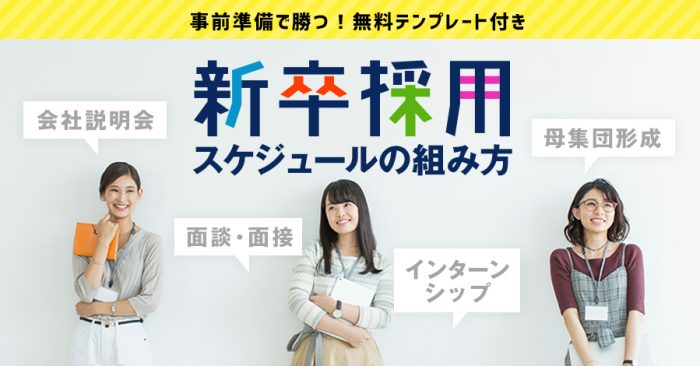

【2025年卒】新卒採用スケジュール組み方を解説|事前準備で勝つ

経団連の採用ルールや採用時期、新手の採用手法、と毎年何かが変わる新卒採用市場。しっかりとした戦略の下で採用スケジュールを組んでいますか?

近年では夏のインターンシップを含む採用活動の早期化がみられましたが、ただ採用スケジュールを早期化するだけでは競合に勝てる状況ではなくなってきています。

- 新卒採用では、どの時期に何をするのが一般的なんだろう?

- 具体的には各時期でどんな準備をするべきかわからない

- 欲しい学生にアプローチするには、どの時期にアプローチするのが効果的なんだろう?

とお悩みの人事担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

本記事では、時期ごとに何をするべきか、新卒採用スケジュールの組み方をご紹介します。さらに、これからの採用スケジュール戦略の考え方について、現在の新卒採用市場の動向や成功事例と合わせて解説します。

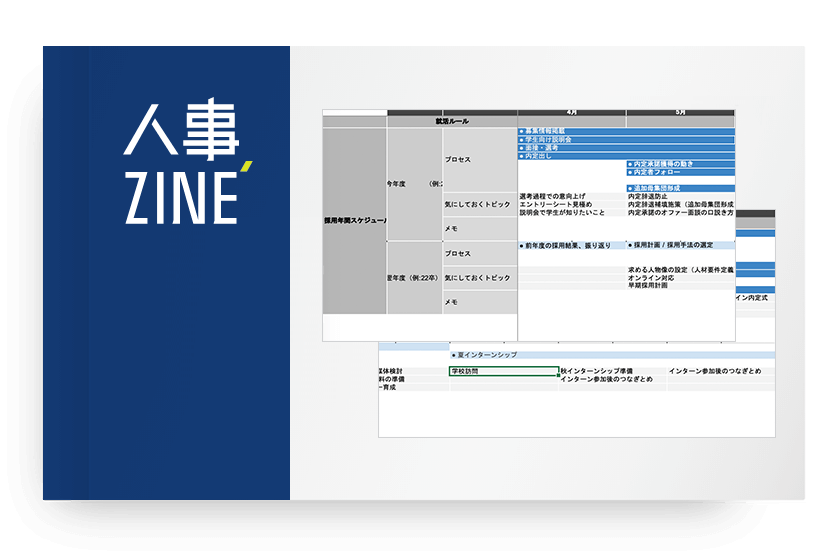

また、早期化する新卒採用に役立つ「採用スケジュール」のテンプレート(エクセル)もご用意しました。このシートを使えば、見えづらくなりがちな採用スケジュールを可視化することができます。今年の採用計画を立てる際にぜひご活用ください。

目次

2021年から政府が新卒の就活ルールを主導

2020年卒までの採用スケジュールは日本経済団体連合会(経団連)が定めた就活ルールに従って決められていました。これは就職活動が前倒しになることで学生の勉強などの妨げにならないようにするためです。

▼経団連の定めた就活ルール

| 時期 | |

|---|---|

| 会社説明会 | 3月1日以降 |

| 面接開始 | 6月1日以降 |

| 内定出し | 10月1日以降 |

しかし、実際は「優秀な学生を他社に採られる前に採用したい」という企業の考えから、採用スケジュールを前倒しにする企業が多い状態でした。前倒しにしても罰則などはありません。「面接ではなく面談」と言って6月以前に選考を開始し、インターンから採用する企業もありました。

また、経団連に加入していない外資系企業やベンチャー企業はルールに従わなくてもいいため、早めに選考が開始できます。

そのため2021年卒からは、経団連主導でなく政府が主導となって就活ルールを定めることが決定しました。

ただ急に制度を変えると学生や企業が混乱するため、しばらくは現状の採用ルールが適用されます。2023年卒も現状の就活ルールが適用されることが決定しました。

参考:23年入社組も就活ルール維持 採用選考6月解禁―政府|JIJI.COM

2025年卒の新卒採用スケジュール

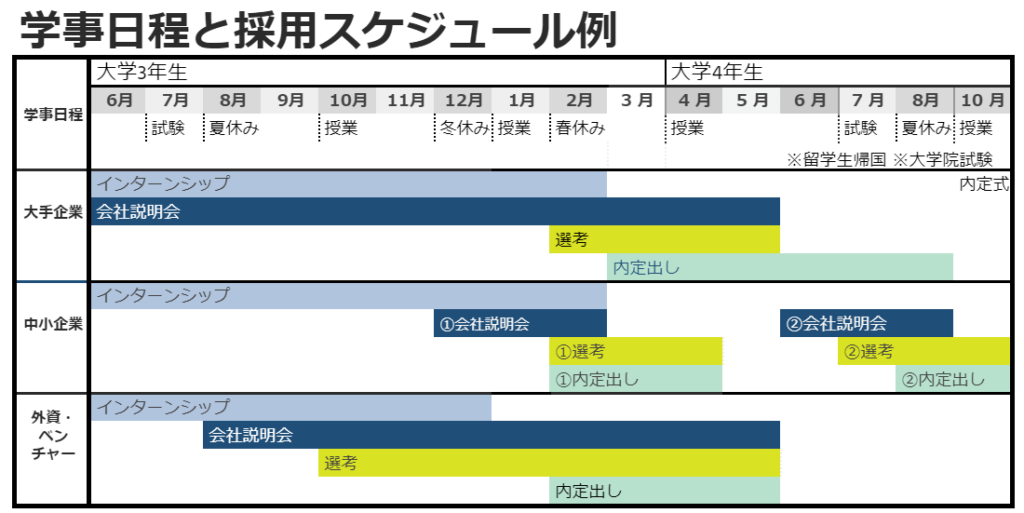

2025年卒の新卒採用スケジュール例を「大手企業」「中小企業」「ベンチャー企業」の3種類に分けて解説します。

大手企業の新卒採用スケジュール例

- インターンシップ:2023年6月~2月

- 会社説明会・広報:2023年6月~5月

- 選考(試験・面接):2月~5月

- 内定出し:3月~8月

大企業は中小企業と比べて採用スケジュールが早い傾向にあります。他企業より早めに動くことで優秀な人材を確保することが狙いです。

中小企業の新卒採用スケジュール例

- インターンシップ:2023年6月~2月

①春採用

- 会社説明会・広報:2023年12月~2月

- 選考(試験・面接):2月~4月

- 内定出し:2月~4月

②秋採用

- 会社説明会・広報:6月~8月

- 選考(試験・面接):7月~10月

- 内定出し:8月~10月

中小企業の採用スケジュールの特徴は、大手企業とずらして選考時期を設けることと、春採用と秋採用の2回の採用活動があることです。

外資系中小企業の新卒採用スケジュール例

- インターンシップ:2023年6月~12月

- 会社説明会・広報:2023年8月~5月

- 選考(試験・面接):2023年10月~5月

- 内定出し:2月~5月

外資系企業・ベンチャー企業・マスコミは早い時期から採用活動を始めます。インターンシップが採用につながることも多いです。

採用スケジュール設定の流れ

採用スケジュールを設定する際は、以下の流れを意識するとよいでしょう。

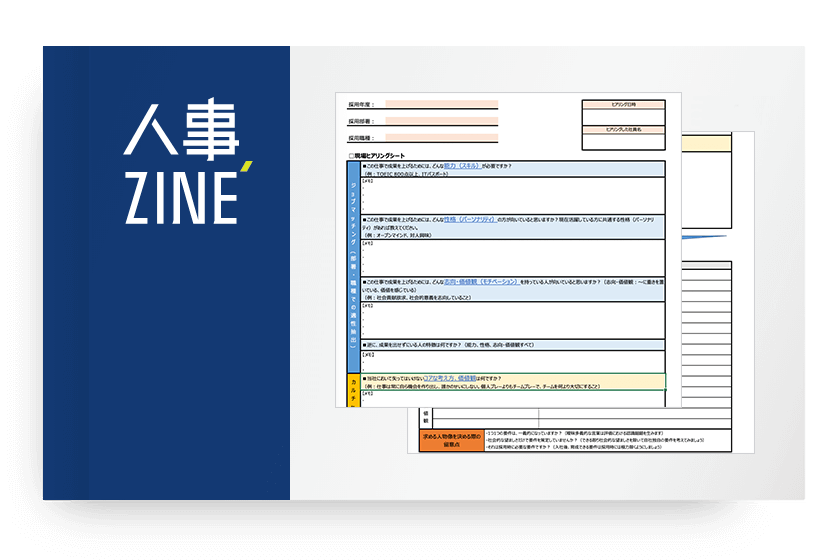

- 採用する人物像を設定する

- 採用戦略を考える

- スケジュールを作成する

まずは採用基準を明確にするのが重要です。「どのようなスキルや資格が必要なのか」「協調性を求めるのか自分で仕事をこなしていく主体性を求めるのか」など、人物像のポイントを整理しておきましょう。

次にどのような採用戦略にするのかを考えます。インターンシップの開催や待遇面でのアピールなど、「設定した人物を引きつけるための方法」を設定しましょう。

最後に採用時期から逆算し、具体的な作業スケジュールを作成します。説明会の日程や「いつからエントリーを受け付けるのか」など、細かいフローまで決めておきましょう。

新卒採用スケジュールの事前準備

自社の企業規模などを考慮して採用計画を立てましょう。事前準備のスケジュール例を紹介します。

前年5~8月|前年度の振り返りとインターンシップ

大手企業への入社を希望している学生は6月ころからインターンシップに申し込み、夏休みを利用してインターンシップに参加します。

そのため、大手企業志望の学生を採用したい場合は、5月ごろには前年度の採用を振り返って、次はどのような人材が何人必要なのかなどを検討しましょう。夏のインターンシップの応募状況などを考慮して秋冬のインターンシップの準備も始めます。

前年9~11月まで|広報の準備

秋冬のインターンシップを行うとともに、広報の準備をします。

▼広報例

- 求人サイト

- 企業紹介パンフレット

- リーフレット(合同説明会などで配布)

- 採用サイト

- 採用動画

- 合同説明会などのイベント出展

どの求人サイトを使うのか、採用サイトは作り直すのか、説明会で必要な人員は何人か、などを考えます。広報物の制作期間は、パンフレットで2カ月、採用ホームページで2,3カ月、採用動画で2カ月ほどみておきましょう。

前年12月~2月まで|最終調整

採用スケジュールを決定します。面接官をする社内担当者のスケジュールや会場の確保などを行います。広報で使う就職情報サイトの原稿や企業紹介パンフレットなどが期日までに完成するかなどの確認も大切です。

各部署で採用したい人材像と人員数の最終チェックも行います。

当年3〜5月|採用活動開始

応募状況や選考状況などを確かめ、エントリーを増やすためにも、企業側からも積極的にアプローチをする時期です。特にエントリーシートや適正診断は、選考解禁日の影響を受けないため、早めに済ませておくとよいでしょう。

学生の応募が少ない場合は、採用ページのアクセス数などを確認し、適宜改善していくのが重要です。会社説明会のような広報活動の結果も確かめ、学生への個別対応(説明会やお礼メールなど)を欠かさないようにしましょう。

当年6〜9月|内定者フォロー

最終選考等を実施します。またこの期間でほとんど採用者が決まるため、内定辞退を防ぐためにも、内定者のフォローをしっかりと行いましょう。具体的には懇談会や入社前研修、内定者交流会などです。

昨今の社会情勢を受けて、従来のような対面形式ではなく、オンラインでイベントを実施する企業も増えています。オンラインイベントは、対面に比べて味気なくなりがちなので、単調にならないような工夫が求められるでしょう。

採用スケジュールの組み方のポイント

採用スケジュールを組み立てるときのポイントを7つ紹介します。

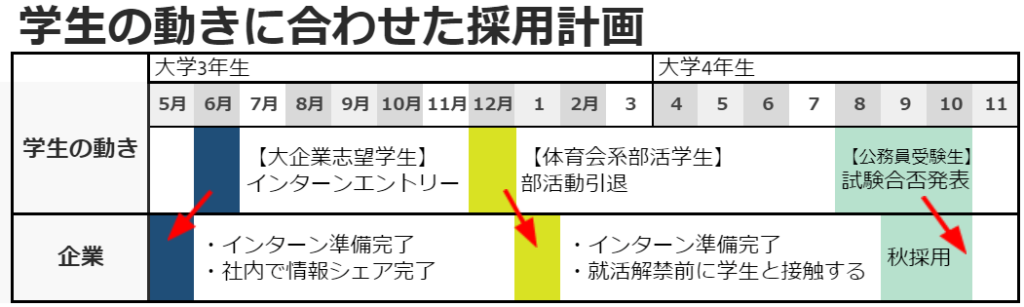

採用したい学生の動きをチェック

採用したい学生の動きを確認して採用計画を立てましょう。学生は、毎年行われる就活のイベントに応じて動きます。

自社が採用したい学生が通う大学の日程なども考慮し、採用と広報のスケジュールを組み立てることが大切です。

大手企業志望学生は6月にインターンシップ参加

| 時期 | 内容 | |

|---|---|---|

| 学生 | 大学3年生の6月ごろ | インターンシップに申し込む |

| 採用担当者 | 学生が大学3年生の5月まで | インターンシップの準備を終わらせておく |

インターンシップで学生を囲い込むことはできませんが、インターンシップを通じて学生の志望順位を上げることは可能です。インターンシップの内容をしっかりと考え、学生が来る前には社内に周知しましょう。自社のいいイメージを学生にもってもらえるよう準備しておきます。

体育会系部活の学生には引退後にアプローチ

| 時期 | 内容 | |

|---|---|---|

| 学生 | 大学3年生の冬ごろ | 部活動を引退 |

| 採用担当者 | 学生が大学3年生の年明け以降 | インターンシップ開催・就活解禁前に合同説明会に参加 |

強豪校の場合、大会への出場を優先して就活は後回しになるケースも少なくありません。そのため、年明け以降に体育会系部活の学生と接点をもちましょう。

公務員試験落ちの学生には福利厚生のよさを伝える

| 時期 | 内容 | |

|---|---|---|

| 学生 | 大学4年生の夏〜秋 | 公務員試験結果発表。公務員試験に落ちた学生は秋冬採用に向けて就活開始 |

| 採用担当者 | 学生が大学4年生の秋ごろ | 秋採用 |

秋冬採用を狙う学生は、求人数が少なくなっているため自分の希望業種より働きやすさを優先して就活する傾向があります。そのため、福利厚生のよさや、ワークライフバランスを考えている企業であることをアピールしましょう。

前年度の取り組みを振り返る

「学生からの応募が増えたのはどの時期の取り組みか」「採用につながる取り組みは何だったか」など、前年度の採用活動を振り返って分析します。

学生からの反応の良かった取り組みは今年の計画にも盛り込んで、悪かったことは改善策を考えましょう。毎年、採用活動のブラッシュアップを続けていくことで、よりよいものになっていきます。

競合他社の動向をチェック

大手企業とライバル企業の採用活動の動きは確認しましょう。

▼他社の動向をチェックするメリット

- 採用活動の開始時期や採用活動方法などが参考になる

- 選考日程が被っていないか確認できる

- 大手企業の選考に落ちた学生が採れるスケジュールを立てられる

大手企業やライバル企業の採用活動手法など、取り入れられるものは自社でも活用しましょう。選考日程などのスケジュールを立てるときも他社の動向は参考になります。

早期選考を実施するメリット

早期選考を実施する主なメリットとしては、以下の3つが挙げられます。

- 自社に合った優秀な人材を確保しやすくなる

- 早期に採用活動を達成できる

- PDCAを回して採用活動の質が高くなる

早期選考を実施することで、多くの学生に接触できるため、自社に合った人材をより確保しやすくなります。特に優秀な学生は早い段階で内定を決めるケースも多いものですが、そういった人材にアプローチができるのも魅力です。また選考活動を早く始められる分、目標を達成するまでの期間が短くなります。

選考活動をする際には、多くの改善点が出てきます。早期選考を実施すれば、仮説検証のサイクルを何度も回せるため、採用活動の質をより高められるでしょう。

コロナ禍の採用スケジュールの影響

2021年の採用活動に引き続き、今年の採用計画にも新型コロナウィルスの影響が出ることでしょう。採用の市場動向を追いながら、オンライン説明会やWEB面接の準備を進めることがおすすめです。

コロナが落ち着けば、オフラインでの活動が徐々に戻ってくることも考えられます。

まとめ:新卒採用のスケジュールは独自の採用戦略が鍵

今回のポイントをまとめます。

- 新卒採用スケジュールは学生の動向を意識して組み立てる

- 新卒採用スケジュールを早期化するだけでは競合に勝てない時代になっている

- 採用スケジュールは企業独自の採用戦略を軸にして組み立てる

冒頭でお話しした通り、現在の新卒採用市場には確かに早期化と長期化のトレンドがあります。

しかしこのトレンドの本質は、企業の競合優位性をもたらす人材確保のために、企業から狙った学生にアプローチすることの重要性です。

短絡的に「競合よりも早く動いたほうがいい」「大手とタイミングをずらそう」、といった意図や戦略のないスケジューリングでは、ただの日程調整で終わってしまいます。

新卒採用スケジュールは、自社が求めるターゲット像と採用戦略の見直しから始めませんか。本記事が、自社独自の採用戦略と採用スケジュールを設計するヒントになりましたら幸いです。