採用広報の手法とは?進める手順や媒体の種類と企業事例を徹底解説

人材獲得競争が激化するなか、「採用広報」という言葉に改めて注目が集まっています。とはいえ、いざ採用広報に取り組もうとしても、具体的にどのように進めればよいのかわからないという担当者も少なくないのではないでしょうか。

本記事では、近年の採用市場における「採用広報」の重要性やその取り組み方、考え方について解説します。

また、人事担当者の方向けに、「2024卒の採用市場から学ぶ!Z世代×新卒採用」という資料をご用意しました。ぜひダウンロードして、これからの自社の新卒採用戦略の策定にご活用ください。

目次

採用広報とは

まずは、採用広報に関する基礎知識について解説します。

採用広報の定義

採用広報とは、文字通り「自社が求める人材を採用するために企業が行う広報活動」のことです。

具体的にどのような活動を含めるのかは企業によってさまざまですが、ナビサイトへの情報掲載や採用サイト・SNSでの情報発信のほか、ダイレクトリクルーティングによるカジュアル面談やオウンドメディアでの企業ブランディングなど、直近の採用とは離れた採用活動も広義では採用広報と呼ぶことがあります。

採用広報という言葉が注目される背景には、求める人材を採用する難易度が高まり、ターゲットを定めた計画的な広報活動の必要性が増したことが挙げられます。「以前より採用広報が重要になった」というよりは、求める人材を確保するため「今まで以上に採用広報が担う役割が増えた」といった方が正しいかもしれません。

採用広報を担う部門

採用広報を採用活動の一環とみなして人事・採用部門が担うケースが多いですが、なかには人事部門と広報部門で役割分担をしている企業もあります。

採用広報には人事と広報の両方の知見やノウハウが求められるため、人事と広報部門が協力体制を築くことが理想的です。例えば、ターゲット設定や情報発信の方向性の決定は人事部門が行い、具体的なコンテンツ企画や媒体選定は広報部門が行うなど、それぞれの知見を活かした役割分担ができるとよいでしょう。

採用広報が重要視されるようになった背景

採用広報が重要視されるようになった背景として、主に以下の3つが挙げられます。

- 人材採用の難易度上昇

- 働き方の多様化

- 求職者に情報を届けるメディアの多様化

それぞれ、詳しく解説します。

人材採用の難易度上昇

従来の採用活動は「求人を出して応募が来た人材を選考で見極める」のが一般的でしたが、深刻な人材不足の渦中にある現在は、数ある求人企業から「選ばれる企業」になるような採用活動を行わなくてはなりません。

ここで「自社が求める人材を採用するため」という採用広報の目的が社内で定着していないと、「当社はこんな会社で、現在この職種とこういう人材を募集しています」ということを求職者にアピールするだけの従来通りの広報活動になってしまいます。

現在改めて議論されている採用広報では、従来通りの採用活動では伝えきれない自社の魅力を発信したり、求職者に企業から積極的にアプローチをして認知を高めたりすることが必要となります。

また人材不足に伴い、採用候補者を「潜在層」にまで広げて、何らかのきっかけで自社に興味を持ってもらえるような広報活動も中長期的な採用戦略として必要になってきました。

「潜在層」とは自社が属する業界を志望していない学生や、今は自社を知らない就活生、また今すぐに転職を考えているわけではない層のことです。

自社のファンを増やし育成していく「自社ブランディング」も、今すぐの採用ではなくても中長期的に「自社の求める人材を採用する」ための広報活動と捉えることができ、今や採用広報は今後の採用活動を左右する重要な施策の一部となっています。

働き方の多様化

就職先に求めるものとして、同僚との価値観の一致や職場環境が最重要という人もいれば、給与や昇進をモチベーションに仕事をする人もいます。

主に中途採用が対象となりますが、副業やフリーランス、リモートワークを始めとした働き方の多様化に伴って、今や個々の職業観や企業に求めるものは千変万別です。

求人票の福利厚生欄では、社会保障や住宅手当だけでなく、書籍購入や英会話レッスンなどの自己啓発の補助制度、託児スペースの完備や保育園費用負担などの育児支援制度、リフレッシュ休暇やフレックス勤務、部活動推奨のライフサポートといった情報も記載するのが当たり前のようになってきました。

細かいところでは、フリードリンクがあるかどうか、電話やメール以外にどんなコミュニケーションツールを活用しているかなどもあります。実際に「チャットベースのコミュニケーション文化が根付いていない職場は厳しい……」と考える若者は少なからずいます。

就職先候補としての必須条件・他社と比較するポイントとなる条件・諦めてもいいができれば欲しい条件が、個々の求職者で異なり複雑化してきたため、企業内部の細かい情報をオープンにする企業が増えてきたのです。

細かく情報開示する企業が増えれば増えるほど、おおまかな情報しか開示していない企業は相対的に不利になるため、「できる限り企業のことをよく知ってもらわなければ!」という意識が高まってきたのではないでしょうか。

求職者に情報を届けるメディアの多様化

求職者に企業のことを細かく知ってもらう必要性とともに、その情報を届けるためのメディアが多様化していることも、採用広報の在り方を見直す後押しとなっています。

ひと昔前までは、採用ページや求人サイトの「限定的な掲載枠でいかに自社PRができるか?」といった書き方を工夫することくらいしか情報を適切に伝える手段がありませんでした。

しかし現代は、オウンドメディアやSNS、YouTubeといった自社の伝えたいメッセージをコンテンツ化して発信する手段が増え、単なる「求人“広告”」でなく「採用“広報”」に適したメディアの選択ができるようになりました。

さらに自社が一方的に情報発信するだけでなく、noteやクチコミサイトといった第三者同士で情報交換ができるプラットフォームも発達してきたことを踏まえても、広報活動の切り口は単一なものではなくなっています。

企業が採用広報に取り組むメリット

企業が採用広報に取り組むメリットには下記のようなことが挙げられます。

- 母集団を形成しやすくなる

- 潜在層からの関心も獲得しやすくなる

- 採用のミスマッチを減らしやすくなる

母集団を形成しやすくなる

母集団形成とは、自社に関心がある採用候補者を意図的に集めることをいいます。採用広報によって母集団を形成しやすくなる理由として、自社の積極的な情報発信が候補者に届くことで、自社の認知度アップや候補者の志望度の向上が期待できるからです。

候補者はさまざまな企業を比較検討しながら就職・転職活動を行っているため、情報開示に消極的な企業は不利な状況になり得ますが、採用広報を通して情報開示を行うことで、「自社の志望度が高い良質な母集団形成につながる」という効果が見込めるのです。

潜在層からの関心も獲得しやすくなる

新卒採用のターゲットは「この業界あるいは会社に就職したい」と考えている顕在層だけではなく、「現時点ではその業界あるいは会社には興味がない」という潜在層も含まれます。採用広報によって自社の認知度が拡大すれば、そのような潜在層にリーチできる確率がアップします。

潜在層が「この業界に就職したい」と考えたときに、真っ先に自社の名前が思い浮かぶ状況になれば、採用広報は一定の成功をおさめたと考えられるでしょう。

採用のミスマッチを減らしやすくなる

採用広報によって自社の魅力だけではなく、理念、ビジョン、今後の課題、業界内のポジションなどを積極的に伝えることで、候補者の理解を促す効果が期待できます。

優秀な人材を採用できても、入社前に考えていたイメージとの乖離が激しければ、早期退職につながるかもしれません。そうなれば採用活動は成功といえないでしょう。

採用広報によって自社の現状を把握した候補者が入社すれば、ミスマッチ削減、さらには定着率の向上が期待できます。

企業が採用広報を進める手順

採用広報を強化する際は、具体的に以下3つのステップで進めます。

- 採用広報のターゲットの決定

- 発信するメッセージの具体化

- 情報発信する媒体の選定

手順1.採用広報のターゲットの決定

まずは、どのような人材に向けて広報活動を行うのか、採用ターゲットを明確化します。ターゲットによって発信すべきメッセージの内容や使用する媒体の種類が異なるため、最初にターゲット像を具体化しておくことは欠かせません。ターゲットにとってより有益な情報発信ができれば応募増加につながるだけなく、自社の求める人材に対して的確な訴求が可能になり、ミスマッチの防止効果も期待できます。

ターゲットを定める際は、「どのようなスキル・ポテンシャルのある人材を採用したいのか」「採否の基準をどこに設定するのか」といった能力面の指標だけではなく、「どのような経験をしてきたか」「何に興味を持っているのか」といったペルソナ設定まで行うとよいでしょう。

採用ターゲットの設定方法は、以下の記事でも詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

手順2.発信するメッセージの具体化

次に、設定したターゲットに対してどのような情報を発信すべきか、コンテンツの内容を具体化しましょう。

発信すべき情報は、「ターゲットが自社に対してどのような印象を抱いてほしいか」「どのような行動を喚起したいか」をもとに決定します。例えば、自社理解を深めてターゲットの志望度を高めたい場合には、自社製品にかける想いや事業の社会的意義、ビジョンや理念に関する経営者メッセージなどが効果的です。

企画に迷う場合には、入社から間もない若手社員や内定者にヒアリングしてもよいでしょう。「自社のどのような部分に魅力を感じたのか」「どの点に疑問や不安を抱いていたか」などを聞き出せれば、求職者にとって有益な情報発信につながります。

手順3.情報発信する媒体の選定

情報発信の内容を固めた後は、発信する媒体を選びます。

使用する媒体や発信方法は、自社の採用ターゲットや採用広報の目的に合わせて選びましょう。例えば、自社を知らない層との接触機会を作り、応募数を増加させたいのであればナビサイトや企業説明会が効果的です。自社のリアルな情報を発信してミスマッチを防止したい場合には、オウンドメディアやSNSの活用が適しています。

また、採用広報では継続的な情報発信が必要ですので、情報発信にかかる金銭的・人的コストも考慮して媒体を選定することが大切です。

採用広報で利用できる媒体の種類

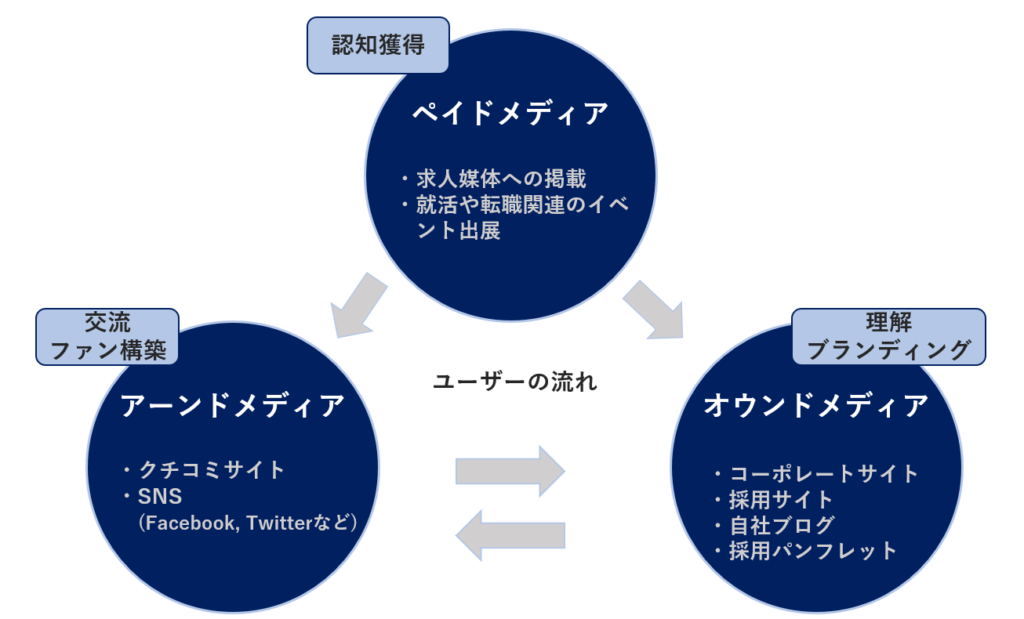

企業とユーザーの接点を作るメディア戦略の1つに「トリプルメディア戦略」という考え方があり、採用広報においても、このトリプルメディアを基軸とした広報戦略が適用されています。

トリプルメディアとは、企業がメディア戦略で活用するメディアを「ペイドメディア」「アーンドメディア」「オウンドメディア」の3つに分類したフレームワークのことです。

自社の採用計画に合わせて3つのメディアを効果的に使い分けていくには、まずそれぞれのメディアの特性を理解しておくことが重要です。

採用広報における3つのメディアの関係性を簡易的に示したものが以下の図式です。

3つのメディアにはそれぞれ得意分野があります。

- ペイドメディア:短期的な集客、新規のアプローチに向いている

- アーンドメディア:信頼関係を強化する(ファン度を高める)ことに向いている

- オウンドメディア:自社ブランディング、長期的な採用を見据えた潜在層の獲得に向いている

全てのメディアが「オウンドメディア」「アーンドメディア」「ペイドメディア」のどれかに明確に分類されるわけではありません。

ダイレクトリクルーティングサービスは役割としては3つ全てに該当しますし、SNS広告はアーンドメディアとペイドメディアの中間になります。また近年SNSはアーンドメディアから切り離してシェアドメディア(Shared Media)と呼ばれることがあります。

媒体の種類1.ペイドメディア

ペイドメディア(Paid Media)とは、テレビ・ラジオや新聞・雑誌・Web媒体といったメディアを指し、CM枠・広告枠を購入して情報を発信するタイプです。採用広報という文脈では採用関連イベントも含まれることがあります。具体的なペイドメディアや広告手法の種類は、以下のものが挙げられます。

- 求人サイト

- 求人検索エンジン

- Web広告

- テレビ・ラジオCM

- 新聞・雑誌の求人広告

- 就活・転職イベント

人の目に触れる機会が多いペイドメディアは、新規アプローチや認知獲得を目的としたメディアで、短期的に集客効果を得たい場合に向いています。

媒体の種類2.アーンドメディア

アーンドメディア(Earned Media)とは、個々のユーザーが情報の起点となって交流や情報交換ができるメディアを指します。代表例は、以下の通りです。

- SNS(X、Instagram、Facebookなど)

- 口コミサイト

採用広報では、既に自社に興味を持っている求職者にさらに深く自社を理解してもらい、信頼関係を強化する目的で使用されます。

媒体の種類3.オウンドメディア

オウンドメディア(Owned Media)とは、企業が自社で所有するメディアのことです。厳密には自社で発行するホワイトペーパーやパンフレットといった実体のある媒体も含まれますが、現在はインターネット上のメディアを指すことが一般化しています。

- 採用サイト

- コーポレートサイト

- 自社運用ブログ

自社運営であるため、伝える内容・量・形式に制限がなく、ペイドメディアやアーンドメディアだけでは伝えきれない採用情報も発信でき、自社の魅力や社風を具体的なエピソードとともに伝えられます。

採用広報のトレンド・代表的な手法

採用広報ではさまざまな媒体を活用できますが、どのような手法が効果的なのでしょうか。採用広報の代表的な手法やトレンドとなっている発信方法について解説します。

採用オウンドメディアでの発信

採用オウンドメディアは、ナビサイトや採用広告と異なり、フォーマットや文字数に制限がなく自由な情報発信が可能です。自社のカラーを全面に打ち出し、他社との差別化を図る目的で採用オウンドメディアの運用を強化するケースもあります。

例えば、動画を用いた代表メッセージや社員に密着したロングインタビュー、社内制度を活用した社員の働き方紹介といったコンテンツを掲載すると、自社の特徴を求職者に理解してもらえるでしょう。また、技術職の採用を行っている企業であれば、社員による「テックブログ」を運用しても、求職者に自社の特色を伝えられます。

SNSでの発信・交流

手軽に開始しやすい広報活動として、SNSを活用する企業も増えています。求職者が日常的に利用している媒体では求職者との距離が近く、気軽にコミュニケーションを取れる点が魅力です。X(Twitter)やInstagramであれば無料で利用でき、採用コストを抑えやすいというメリットもあります。

また、動画や画像を使った訴求もしやすく「職場のリアルな環境」や「社員の生の声」を届けやすいというのも特徴です。自社のありのままの姿を伝え、求職者に親近感を持ってもらいたい場合にはSNSでの発信が向いているでしょう。

採用動画の配信

求職者に伝えたい情報をまとめた採用動画を活用する手法も、昨今のトレンドです。社員が働いている普段の様子やプロジェクトを追いかけたドキュメンタリー風動画など、文章では伝わらない情報を視覚的に訴求できます。

また、動画制作には費用や手間がかかるものの、一度作成してしまえばさまざまな場面で繰り返し活用できる点も魅力です。オウンドメディアやYouTubeへの掲載はもちろん、企業説明会などのリアルイベントでも活用でき、自社の認知度向上や企業理解の促進などが期待できます。

採用広報を成功させるためのポイント

採用広報でターゲットに有効な情報発信を行うためには、経営陣や現場で活躍する社員の協力が必要不可欠です。ここでは、採用広報を成功させる2つのポイントを紹介します。

特定のターゲットに向けた広報を意識する

採用広報は、「自社が求める人材を採用するために企業が行う広報活動」であり、「自社の求める人材」を明確にするところから計画を立てていきます。

ただ不特定多数に情報発信するのではなく、「自社が求める人材」に向けて「自社が目指すものに向けて今このような取り組みをしている」「それを実現するためにこのような人材を採用したいと考えている」といったことを適切に伝えるのが採用広報の大きな役割の1つです。

社内全体を巻き込む組織作りをする

「自社の求める人材」は、漠然としたイメージを頭で描くだけでなく、全社的に共有できるように言語化しておきましょう。

採用広報の進め方は企業の採用計画によって異なりますが、下記のような理由から社内の協力が不可欠です。

- 発信する情報と自社内部の実情にズレが生じていると、ミスマッチや既存社員のモチベーション低下につながる。

- メディア運用は定期的な効果測定と長期的な取り組みが必要とされ、採用担当者1人のリソースでは厳しい。

- 企業内部の様子や社員の声は、人事部だけでなく現場の協力が必要となる。

メディアを通じた広報活動は、突発的に実施してすぐに何らかのフィードバックが得られるものではないため、中長期的に採用広報の体制を強化していくことを見据えて、「社内全体を採用広報の施策に巻き込む組織作り」も重要になります。

全ての採用計画の軸となる「自社が求める人材」に社内でバラつきが出てしまうと、いくら人手と時間をかけても実際の採用になかなかつながりません。

そういったことが起こらないように、「自社の求める人材」を明確かつ緻密なところまで言語化し、徹底的に共有するようにしましょう。

採用広報に取り組んでいる3つの企業事例

採用広報に取り組んでいる3社の企業事例を紹介します。実際の企業事例を知ることは、自社が採用広報を行う際に役立ちます。

- サイボウズ株式会社

- 株式会社メルカリ

- freee株式会社

サイボウズ株式会社

サイボウズ株式会社は充実した採用ページで求職者に余すところなく情報を伝えている企業です。キャリア採用・ポテンシャル採用と新卒採用の選択や、技術職、ビジネス職、コーポレート職の選択だけではなく、企業理念などの基本情報や事業内容、仕事や職場の詳細についても詳しく掲載しています。

2009年からエンジニアブログも継続しており、業務への取り組みや仕事内容、職場風土などを求職者がイメージしやすくなる工夫を行っています。

株式会社メルカリ

株式会社メルカリの採用ページは単なる求職者募集にとどまらず、最初にミッションが提示され、次に3つのバリュー、4つの価値観へと続いていきます。その後に募集中の職種が掲載されていますが、Engineering、Business、Creativeなど、英語表記が特徴的です。

採用ページには社員のインタビュー動画も掲載されているので、社内の雰囲気を知ることができる採用ページといえるでしょう。

freee株式会社

freee株式会社の採用ページでは、トップページで「スモールビジネスから、もっと社会をおもしろくする」「だれもが自由に経営できる社会へ。」という、中小企業や個人事業主のビジネスを支援する同社の経営方針を打ち出しています。さらに職種紹介やプロジェクトストーリー、社員インタビューのコンテンツも用意されており、事業に込める想いやビジョンに対して各職種がどのように関わるのかが理解できる構成になっています。

また、採用情報・イベントなどをシェアしている採用ブログも充実しており、新卒採用、中途採用双方に向けて積極的に情報を発信しています。

まとめ

ここ数年で改めて重要性が見直されるようになった「採用広報」について、現代におけるその役割や考え方について解説しました。

以下、ポイントをまとめます。

- 採用広報とは「自社が求める人材を採用するために企業が行う広報活動」のことである。

- 採用広報が改めて重要視されるようになった背景には、人材採用の難化・働き方の多様化・情報メディアの多様化により、採用広報が担う役割が増えたことがある。

- トリプルメディア戦略とは「ペイドメディア」「アーンドメディア」「オウンドメディア」の3つに分類したフレームワークであり、それぞれの特性を理解しておくことで、採用広報においても効果的に使い分けることができる。

- 中長期的に採用広報の体制を強化していくためには、社内全体を採用広報の施策に巻き込む組織作りが必要になる。

- 自社の求める人材を一義的に伝えるには、求める人材を緻密に言語化し、社内全体で共有しておくことが重要である。

企業が自社の求める人材を獲得するうえで、今や欠かすことのできない重要な施策となった採用広報。まず大事なことは、自社が求める人材を明確にし、言語化するところまで設計を進めておくことです。

また採用広報の進め方やそれに使われるメディア・ツールは変化の動きが速いため、1つの施策に頼り切らないように、複数のメディアを持っておくことも大切です。

発信を続けながらも、現在どんなメディア・ツールが出てきているかをリサーチし、アンテナを広く張って採用広報にどんな切り口があるか模索するようにしましょう。

最後に、人事担当者の方向けに「2024卒の採用市場から学ぶ!Z世代×新卒採用」という資料をご用意しました。市場動向を押さえたうえで、採用戦略に重要な3つの観点をくわしくご紹介しています。ぜひダウンロードして、これからの自社の新卒採用戦略の策定にご活用ください。