採用活動のKPIとは?設定方法や運用のポイント・成功事例を紹介

採用計画を立てる際にKPIの設定はされていますか?

採用活動を成功に導くためには、KPI(重要業績評価指標)の設定が必要不可欠です。

本記事では、採用活動におけるKPIの設定方法や、具体的な運用方法について詳しく解説します。

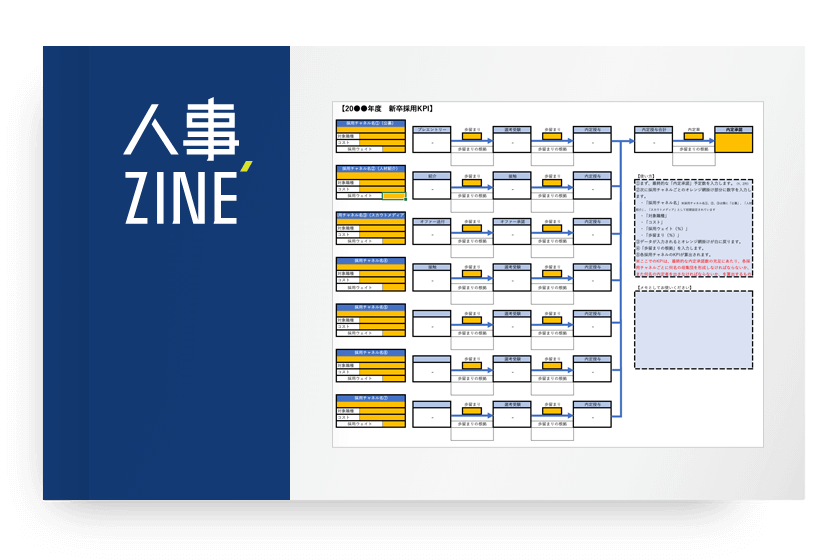

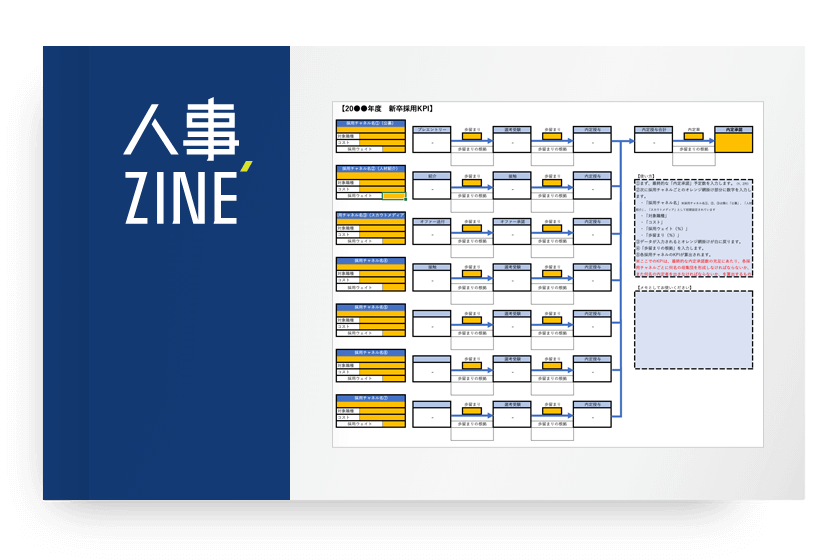

また、KPIから逆算方式で各段階の目標人数を設定できる「採用活動のKPIシート(エクセル)」もご用意しました。ぜひダウンロードして、シミュレーションや進捗管理にご活用ください。

目次

採用活動におけるKPIとは?

KPIとは「Key Performance Indicator」の略で「重要業績評価指標」と訳されます。最終目標の達成に必要な、重要な目標の達成度合いを測定・評価するための指標です。数値化された中間目標と考えることができます。

例えば、営業活動において「成約件数10件」を最終目標とする場合、成約を達成するのに必要な「アポイント数」や「成約率」といった中間指標がKPIになります。

採用活動におけるKPIの具体例としては、以下のようなものがあります。

- 応募者数

- 内定数

- 内定者の辞退率

採用活動におけるKPI、KGIとの違い

KPIは最終目標の達成に必要な中間目標を数値化したもので、「採用人数を増やす」といった曖昧な内容ではなく、「3ヶ月後までに10名面接する」のように、明確な時期と数値を設定します。

目標到達までの過程でKPIをそれぞれ設定し、達成度を管理することで、最終目標への到達度も把握しやすくなります。

次にKGIについて説明していきます。

KGIは「Key Goal Indicator(重要目標達成指標)」の略で、定量的に示された「最終目標そのもの」です。採用活動の場合は、「◯◯年卒の新卒学生を20名採用する」のようなKGIが考えられるでしょう。

- KPI=最終目標(KGI)を達成するための中間指標

- KGI=最終目標

採用活動の場合は、KGIが採用人数であり、KPIは「応募者数」や「内定辞退率」、「面接合格率」などの指標であることが多いです。

採用活動でKPIを設定する目的・メリット

採用活動において、KPIを設定する目的やメリットは複数あります。ここでは、主なものを3つ紹介します。

目標達成に必要なアクションが明確になる

KPIを設定するための前提として、最終目標を達成するための途中のステップを洗い出し、目標達成までの全体のフローを可視化します。そのうえでフェーズごとにKPIを設定するため、目標を達成するために必要なアクションが明確になります。

例えば、最終目標が「エンジニア職で10名採用」というものであれば、そこから逆算してKPIを「応募者数〇〇名」などと設定することになり、「その応募者数を達成するためにはどのような媒体でどの程度の頻度で発信する必要があるか」などを検討しやすいため、具体的な施策の立案につなげられるのです。

効果分析と改善がしやすくなる

KPIを設定することで効果分析と改善もしやすくなります。

各ステップに目標値があるため、その達成度から効果分析が容易です。同時に「どのステップに課題があるのか」「重点的に取り組むべきステップはどれか」といった改善すべき箇所と優先順位を把握することもできます。

例えば、母集団が不足していれば、募集の頻度や採用チャネルの変更・追加を検討する必要があり、内定辞退率が目標値とかけ離れた結果であれば、内定者フォローの改善が必要であることが分かります。

また、これらの施策を「PDCAサイクル」に沿って磨いていくことにより、その時期の採用活動だけでなく、次の採用活動にも活用できるノウハウを蓄積することが可能です。

各施策のコストパフォーマンスの向上につながる

KPIの達成率と合わせて、そのための施策にかかるコストや効果を分析することで各施策のコストパフォーマンスの向上にもつながります。

例えば、求人媒体にはナビ型の求人サイトや人材紹介エージェント、ダイレクトリクルーティングなどさまざまなタイプがあり、それぞれ料金体系が異なるものですが、実際にかかった費用と採用できた人数を媒体ごとに比較してみると、「一見すると他の求人媒体よりも高額だと考えていた媒体が、実は応募獲得または採用に成功した人数が多く、費用対効果という点では優れていることが判明した」ということも考えられます。この場合、成功している媒体に予算・人的リソースをより多く配分することで、施策のコストパフォーマンスを高められるかもしれません。

採用KPIの立て方と設定方法

ここでは、採用KPIを設定する4つのステップについて詳しく解説します。

ステップ1:KGIを設定する

まずは、最終目標となる「KGI」を設定します。具体的なゴールを決めなければ、中間目標のKPIは設定できません。

採用活動のKGIは、一般的に「採用人数」と設定することが多く、「人材の質」の観点も加えて考えます。

・採用人数

採用人数では、今後の事業展開に人員が各部署でどのくらい必要なのかを想定して設定します。なお、予想される退職者数も考慮して算出しておくと良いでしょう。

・人材の質

人材の質では、どの部署にどのような性質やスキルを持った人材が求められているかなど、求める人材の要件を正確に把握する必要があります。

「採用人数」と「人材の質」の重視する比重は、各社の状況によって異なります。例えば、人員の絶対数が不足している場合は採用人数に比重をかける考え方もあります。

一方で、例えば中途採用などでスキルや経験重視の欠員の補充やプロジェクトの進捗に関わる人員を求めているなら、人材の質に比重をかけた方がよいでしょう。

ステップ2:歩留まり率の目安を把握する

KPIの設定のために、歩留まり率の目安を把握しましょう。歩留まり率は、自社の過去の採用データや、公表されている一般的なデータを参考にすることが可能です。

歩留まり率により、KGIから逆算してKPIの目安を検討できます。例えば、採用人数10人がKGIの場合、内定者が辞退せず入社する歩留まり率(100%から「内定辞退率」を引いた数字になります。)が50%であれば、必要な内定者数というKPIは20人と算出されます。

また、この歩留まり率自体は絶対的な数字ではなく、この数字をKPIとして設定することも可能です。例えば、過去のデータによる内定辞退率の目安が50%である場合、「50%以下の数字をKPIとして設定し、その達成のためのアクションを考える」という方法でもよいでしょう。

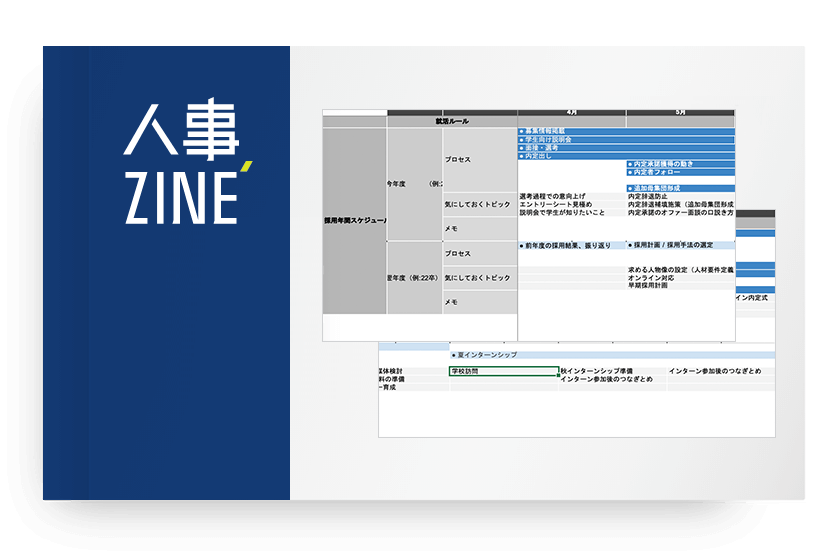

ステップ3:KPIツリーを作成する

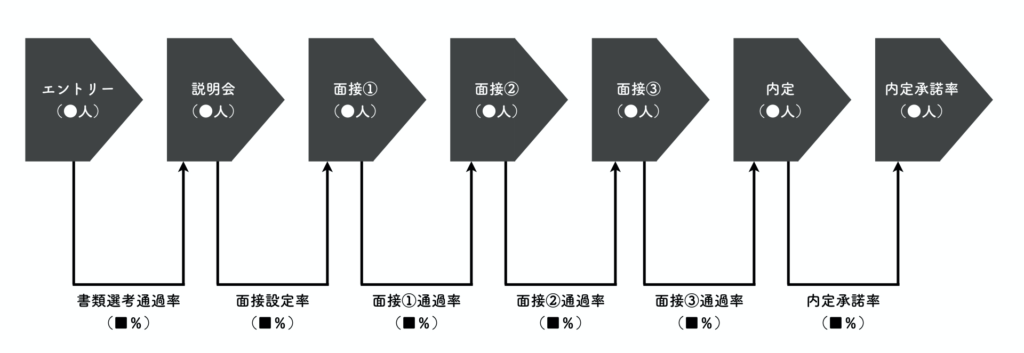

歩留まり率を用いてKGI達成のために必要なKPIツリーを作成しましょう。

KPIツリーとは、KGIから逆算してKPIを設定し、さらにそのKPIを達成するために必要なKPIを設定することを繰り返していくやり方で、一連の関係をツリーの形で表したものです。

例えば、内定者数20人というKPIを達成するためには、その一段階前のステップである最終選考通過の歩留まり率が40%であれば最終選考参加者が50人必要となります。このように、一段階前に必要な人数を次々に算出していき、初期段階で何人の応募者数が必要なのかを図に整理します。

なお、社員の紹介を通したリファラル採用や企業側から直接アプローチするダイレクトリクルーティングなどでは、ステップの数や歩留まり率が異なるため、KPIツリーは採用手法ごとに分けて作成するのが推奨されます。

ステップ4:SMARTの法則でKPIを検証する

KPIを設定できたら、「SMARTの法則」で検証します。SMARTの法則とは、目標設定において効果的・現実的な目標を立てるためのフレームワークで、以下の5つの頭文字を取った略語となっています。

| S(Specific):具体的 | 何を達成したいのか、誰が関与するのか、どこで行うのか、などの要素を含むべき |

|---|---|

| M(Measurable):測定可能 | 進捗を追跡し、目標が達成されたかどうかを評価する基準が必要 |

| A(Achievable):達成可能 | あまりにも野心的すぎると、達成できずに挫折する可能性がある |

| R(Relevant):関連性がある | 目標は個人やチーム、組織のミッションやビジョンと関連しているべき |

| T(Time-bound):期限を設けた | 期限がないと、目標への取り組みが遅れたり未達成になったりする可能性がある |

この法則に従って採用目標を設定することで、その目標が適切に管理され、達成される可能性が高まります。加えて、テンプレートを用いると効率的かつ効果的です。

設定したKPIの運用方法と採用成功のためのポイント

設定したKPIを運用する方法と有効活用して採用を成功させるためのポイントを解説します。

採用フローごとの数字を正しく把握する

まず、自社の採用フローごとの目標数値や実際の数値を正しく把握しましょう。

採用の進捗状況を正確に管理することは、施策の効果分析や追加施策の検討に欠かせません。また設定済みのKPIを見直す際にも、実際の数字が残っていれば「これまでのKPIは実態に合った数字だったか」「変更する必要はないか」といった検証にも役立つでしょう。

KPIの管理が煩雑な場合は、採用活動における各フェーズの通過人数や歩留まり率のほか、応募者情報を一元管理できる採用管理システム(ATS)の導入を検討してもよいでしょう。

人事ZINEでは、採用活動におけるKPIを設定する際にテンプレートとして利用できる「採用活動のKPIシート」をご用意しました。複数の採用フローを併用している場合にも対応しているため、進捗が管理しやすいシートです。ぜひ、ご活用ください。

KPIの進捗に合わせてアクションを実行する

KPIの進捗に合わせて、必要なアクションを実行しましょう。

KPIを設定するメリットの1つである「改善しやすくなる」という効果をできる限り引き出すには、常に進捗を管理し、どこかに不具合が生じてないかを把握して必要なアクションを実行する必要があります。

KPIを設定すると、「採用フローのどのステップの達成率が低いか」が明確になるものです。その達成率の改善に必要なアクションを迅速に実行することで、採用活動における最終目標の達成につながります。

例えば、作成したKPIツリーの応募者数(エントリー数)の達成度が低い場合、このまま放置すれば最終的な採用人数に支障が出てしまいますが、早期に課題を把握し「求人広告の掲載を強化する」といった追加の対策を実行することで軌道修正が可能です。

KPIの見直しを検討する

運用してみた結果、設定したKPIと現実があまりにも大きく乖離がある場合は、KPIの目標設定の見直しを検討するべきです。必要に応じて修正や変更を加える柔軟な運用も選択肢に入れましょう。

実際の運用では常にPDCAサイクルを回しながら、KPIの精度を高めていくことが大切です。具体的には、以下のようなアクションをします。

| P(Plan) | 採用活動の目標を設定し、それを達成するためのKPIを決定する |

|---|---|

| D(Do) | 計画に基づいて採用活動を実施し、同時に設定したKPIに関連するデータを収集する |

| C(Check) | 収集したデータを分析し、KPIの進捗状況を評価する |

| A(Act) | 評価の結果に基づいて採用活動の改善を行う例:採用プロセスに問題があると認められた場合は、該当箇所の改善を実施 |

ただし、運用が上手くいかないからといって、KPIをいくつも追加してはいけません。

KPIが多くなりすぎると採用担当者の負担が大きくなり、本来重点をおくべきKPIに注力できず、結果としてKGI未達の懸念も生じる恐れがあります。また、採用担当者のモチベーションの低下などメンタル面へのネガティブな影響を招くかもしれません。

上記を踏まえて、運用していく中でKPI設定の精度を高めていきましょう。

KPIの数字にこだわりすぎない

KPIの数字にこだわりすぎないのも重要なポイントです。KPIはあくまで採用に関する目標達成のための手段であり、その数値自体が目的ではありません。KPIの数値に固執しすぎると、本来のゴールに対する意識が薄れてしまう可能性もあります。

例えばKPIを達成するために採用基準を緩めてしまい、候補者の質に悪影響が出るのは、数字に翻弄される典型的なパターンです。さらにKPIの数値に固執しすぎるあまり、新しいアイデアやアプローチを試すことが難しくなるなど、組織の柔軟性や創造性が失われるリスクもあります。

採用活動で最も重要なのは、KPIを用いて、自社が定めた目標・目的を達成することです。手段と目的を混同しないよう、十分に注意しましょう。

採用フローの可視化に役立つKPIシートとは

KPIシートとは、KPIの運用に関する情報を一元管理するためのシートです。主に以下のような情報を記載します。

- 目標:達成すべき具体的な目標や期待される結果

- KPI:その目標に対して測定される主要なパフォーマンス指標

- 基準:各KPIの成功を測定するための基準・ベンチマーク

- 進捗:各KPIの現時点での状態

- 期限:各目標の達成期限

- 責任者:該当するKPIに対する責任を持っている人物やチーム

KPIシートの活用には、採用フローの可視化や、コミュニケーションの円滑化などさまざまなメリットがあります。

一般的にはエクセルなどのスプレッドシートソフトウェアを使って作成されますが、専門のプロジェクト管理ソフトウェアでも、同様の機能を有しているケースがあります。透明性の向上や意思決定の迅速化、業務全体の効率化に貢献する重要なツールとなるでしょう。

採用KPI運用の成功事例

採用KPI運用の成功事例として、株式会社ユーザーベースの事例を紹介します。

ユーザベース社は採用において「バリュー、ミッションへの共感、スキルの順」という原則を大切にしています。しかし具体的に「自分が入社後何をすればよいのか」「一緒に働く同僚にはどのようなメンバーがいるのか」といった具体的なイメージを伝えることに課題を感じていました。

そこで、スカウトメールの返信率をKPIとして設定しました。返信率を高めるために「スカウトメールにポジションに関する記事コンテンツのURLを添付する」という施策を実行。この結果、スカウトメールの返信率が大幅に向上しました。それに伴って応募総数に占めるエージェント経由の割合が低下し、エージェント費用の減少にもつながっています。

まとめ

KPIは最終目標を達成するために必要な中間目標を数値化した指標です。KPIに対する現在の進捗率が分かれば、何に重点を置くべきかが明らかになります。

採用活動において、エントリー数や内定辞退率はタイミングを逃すと挽回が困難であるため、課題の早期発見が重要です。KPIを設定・管理することで課題の早期発見が可能になり、必要なアクションも明確になります。

KPIによるさまざまなメリットを最大限に生かすためにはリアルタイムでの数字の把握が重要です。採用フローの各ステップの進捗率を常に把握して採用活動を成功させましょう。

人事ZINEでは、採用活動におけるKPIを設定する際にテンプレートとして利用できる「採用活動のKPIシート」をご用意しました。複数の採用フローを併用している場合にも対応しているため、進捗が管理しやすいシートです。ぜひご活用ください。