新卒採用の戦略立案・見直しの方法と戦略実行のポイント

少子高齢化に加え、コロナ禍からの回復によって企業の採用意欲が高まり、新卒採用競争がさらに激しくなっています。新卒採用において、従来と同じ採用手法では望んでいる成果を出しにくくなっているのではないでしょうか。新卒採用を成功させるためには、これまでの採用活動を見直し、より効果的な採用活動のための戦略を立案することが有効です。

本記事では、新卒採用戦略の重要性と戦略立案あるいは見直しのポイント、戦略の幅を広げる新しい採用手法の紹介、そして戦略実行におけるポイントについて解説します。

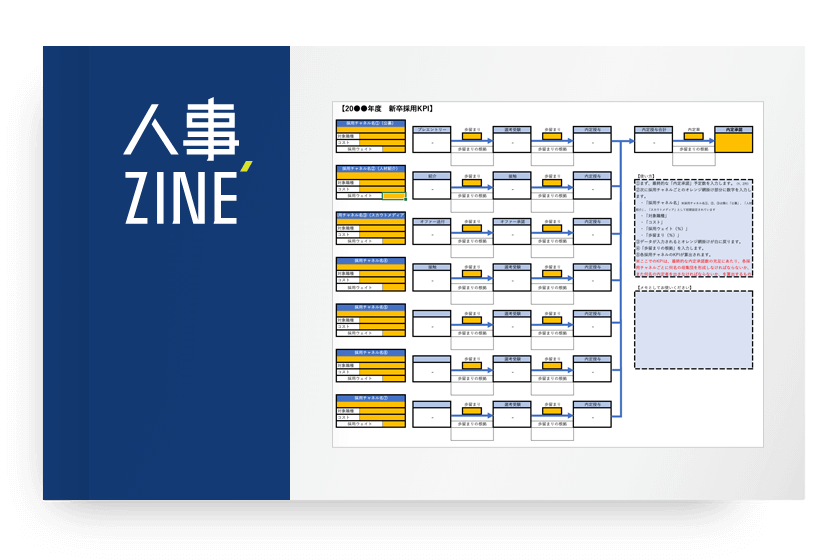

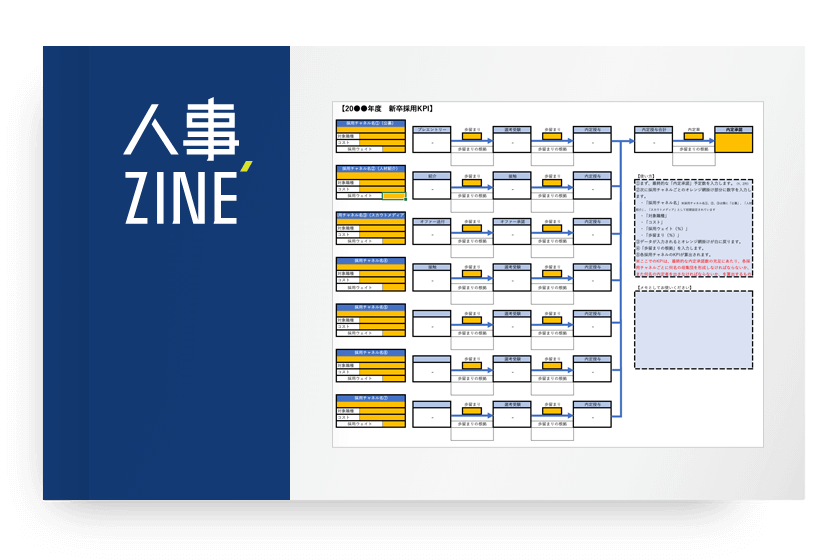

人事ZINEでは今回、採用の定量目標の設定に活用できる「採用活動のKPIシート(Excel)」をご用意しました。ダウンロードして、そのままご記入いただけます。採用人数の計画や歩留まり計算、進捗状況の確認に、ぜひお役立てください。

目次

新卒採用における戦略の重要性

新卒採用における戦略は、競合他社の動向や採用市場の変化に合わせた採用活動をするために重要です。

現在、少子高齢化や起業などの選択肢の増加により、企業が希望する採用人数の総和に対して新卒学生数が足りていません。この売り手市場の傾向は当面続く可能性があります。

その結果、競合他社は採用人数を確保するために、他社を出し抜こうと採用活動の時期の前倒しや、新しい採用手法を取り入れています。一方、学生もどのように情報を収集するか、どの媒体に登録するかという就職活動の内容が変化しています。

このようななか新卒採用において求める人材を確保するためには、これらの変化に対応する必要があり、その対応には戦略的視点が求められます。

新卒採用の戦略立案・見直しの方法

ここでは、新卒採用における戦略立案のためのポイントを解説します。すでに自社に採用戦略がある場合でも、競合他社や採用市場の変化に合わせて見直す際のポイントとして参考にしてください。

採用市場の現状を把握する

有効な戦略を立案するためには、前提となる情報が必要です。

有効求人倍率などの統計データだけではなく「競合他社はどのような採用手法を用いているのか」「学生が就職先に求めている要件は何か」も重要です。また、学生からみた自社の認知度やイメージなどもこれにあたります。

これらの情報を分析し、他社と重複しない手法や、学生を惹きつける施策などを戦略に盛り込むことが新卒採用の成果向上につながります。

最新の市場動向に加え、24・25年度卒の学生が求めているものが分かる独自調査結果、気になる他社の採用状況などをまとめたレポートをご覧いただけます。採用成功のポイントも解説しているので、ぜひご活用ください。

採用目的を明確にする

新卒採用における戦略の出発点は、新卒採用の目的を明確にすることです。

目的が明確になれば、これまで行ってきた採用活動のそれぞれの重要度も明確になります。そこで、目的に合わせた活動に労力や予算を重点配分することで成果の向上を期待できます。また、明確になった目的を効率よく達成するための新しい採用活動を考案することも可能です。

すでに採用戦略における目的が設定されている場合でも、外部環境や自社が求める人材要件が設定当時とは変わっている可能性があるため、目的を見直す価値があります。

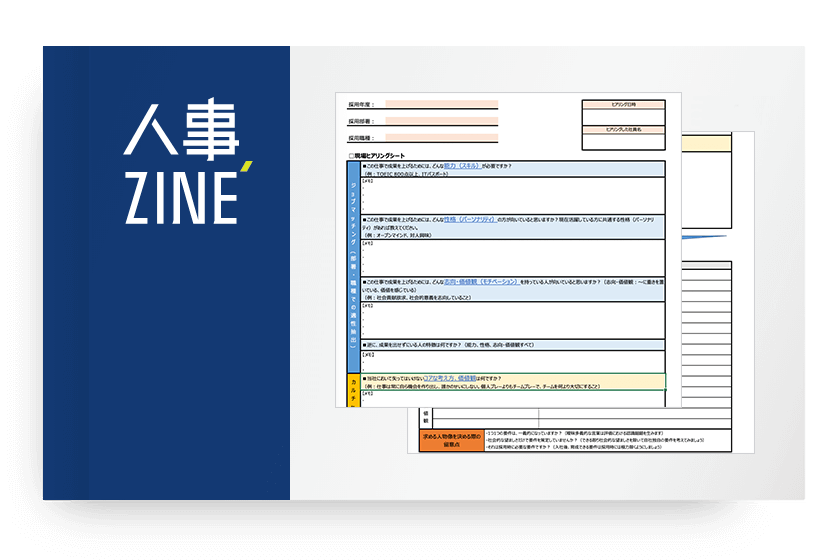

採用ターゲットとする人物像を具体化する

次のポイントは、採用ターゲットの具体化です。

求める人物像を具体化する意味は大きく分けて、採用活動を成功させるためと、入社後に活躍してもらうための2つがあります。

前述の採用目的の明確化と同様に、求める人物像を具体化すればそれに合った採用手法に特化することが可能です。「営業職志望」「理系」といった大まかな要件だけでは競合他社とも対象が重複しやすくなり競争が激しくなりますが、さらにターゲットを具体化して絞り込むことで競争を減らせます。

また、求める人物像が曖昧なままでは、採用が成功したとしても、後に望んでいた人材ではなかったと判明することもあり得ます。人物像の具体化が難しい場合には、前述の新卒採用の目的を再度検討し、目的達成につながる人材とはどのような人物かを逆算することで具体化しやすくなります。

採用ターゲットに響くメッセージを作る

企業から学生に向けてメッセージを送る機会は数多くあります。広報はもちろん、各種イベントや面接の内容、内定通知後のフォローなどもメッセージといえます。極端にいえば、新商品の発表さえも含む企業活動の全てが学生にとってはその企業の印象を左右する要素です。

当然、全ての活動において学生を意識して行うことはできませんが、前述の具体化した採用ターゲットにより響くよう意識することは可能です。

一連の採用活動において、一貫したメッセージを届けて企業イメージを強固にすることや、他の学生には響かなくても自社が求める採用ターゲットには響くメッセージの考案などを戦略に盛り込むことで採用活動の成果向上を期待できます。

自社に合った採用手法を選ぶ

新卒採用において、どの採用手法を選択するかが採用活動の成果を大きく左右します。

競合他社の動向や採用市場の変化を踏まえ、さらに自社の知名度や採用活動にかけられる労力と予算という自社のリソースを加味し、自社に合った採用手法を戦略的に考えていきましょう。

既存の採用手法に限定し依存する必要はありません。採用ターゲットを具体化したのであれば、それに特化したイベントやメッセージを自社に合った方法で開催、発信することも可能です。後述するダイレクトリクルーティングやソーシャルリクルーティングを複合的な採用手法の軸にすることで、自社独自の採用手法を戦略的に立案できます。

新卒採用戦略で活用できる手法

新卒採用における戦略を立案するうえで、どのような手法が存在するのかを把握することは重要です。ここでは、新卒採用の手法としてよく知られるナビサイトや会社説明会、インターンシップ以外の手法を紹介します。

ダイレクトリクルーティング

ダイレクトリクルーティングは、求職者が登録しているデータベースから自社が求める人材を探し、企業側から直接スカウトメッセージを送り採用につなげる手法です。

特徴としては、現時点では自社を志望していない、または認知していない層にアプローチできることが挙げられます。また、ナビサイトへ掲載した場合のように志望度の高くない応募者の対応に割くリソースを節約できることなどがあります。

ダイレクトリクルーティングは、自社からアプローチする手法のため、採用ターゲットが明確であり、数より質を重視する戦略に向いています。求職者と対等に向き合いやりとりを重ねる必要があり、将来のビジョンの共有や自社に来て欲しいという熱意を伝える準備があればダイレクトリクルーティングを活かせるでしょう。

新卒紹介サービス

新卒紹介サービスは企業が求める採用ターゲット、採用要件をもとに、条件に合う候補者を紹介するサービスです。

特徴は多くの新卒紹介サービスが成功報酬型の料金体系をとっていることです。マッチングを成功させるために役立つ、学生向けのビジネスマナー講座などの開催や、企業に代わって魅力を伝えることに対応しているケースもあります。

自社の採用活動における工程を減らしたい場合や、内定の辞退など突発的な事態への対応手段を必要とする企業に向いています。

ソーシャルリクルーティング

ソーシャルリクルーティングは、直接的な採用手法ではなく、SNSを通じて情報発信をしていくなかで採用につなげる手法です。

特徴は求職中ではない潜在層、通常の採用活動では接点を持てない層へのアプローチや採用コストの削減が可能なことです。

自社に興味を持ってもらえるコンテンツや学生が知りたいと思っているコンテンツを発信していくことで、採用ブランディングにつながるだけでなく、SNS経由での応募も誘導できる可能性があります。また、すぐに直接的な成果が得られなくても、SNSでの情報発信を継続して採用ブランディングを強化することで、長期的には優位性を確立することも可能です。

新卒採用戦略を適切に実行するためのポイント

採用活動は、他社の動向に左右され、さらに人を相手にするものなので、最初から完璧を求めるのは現実的ではありません。ここでは、新卒採用戦略を適切に実行するために必要となる、問題の発見や改善に役立つポイントを解説します。

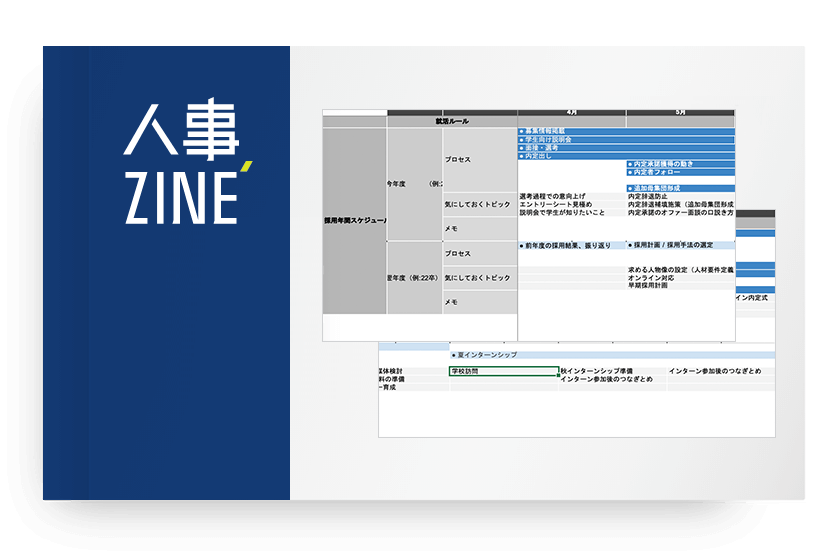

KPIを設定しながら進めていく

新卒採用は長期的かつ複合的な活動になるため、採用活動の途中に問題があったとしても直後ではなく、時間が経過してから表面化することがあります。その場合、どこに問題があったかを把握できなければ改善につなげられません。

この対策として、KPI(重要業績評価指標)の設定があります。KPIとは最終目標を達成するために必要となる、フェーズごとの数値目標であり、実績を評価し管理するための指標です。

例えば、採用活動においては採用人数を最終目標とし、逆算的にそれに必要な内定者数、応募者数などの人数や内定辞退率、面接合格率などの割合をKPIとして設定します。

これにより、フェーズごとの達成度合を分析しながら採用活動を進めることが可能になり、さらに目標値までの差が大きい場合には課題として把握できます。

採用フロー全体を最適化する

採用活動は応募を集め、選考しそして内定を出し入社までフォローするというように複数のフェーズが一連のフローになっています。

つまり、応募数だけを増やすことに注力しても、その後のフェーズにボトルネックがあれば、最終目標を達成できません。そのため、採用フロー全体を最適化することが重要です。

この場合のボトルネックとは、多くの離脱者が出るといった数的なものに限らず、求めていた人材を逃してしまうといった質的なものも含みます。

前述のKPIなどを利用し、従来の採用フローでの課題を洗い出しながら、面接官の教育、応募者対応の迅速化など採用チーム全体を組み立てることでフローの改善が図れます。

まとめ

競争が激しくなる新卒採用において、従来通りや思い付きの方法だけでは結果を出しにくくなっています。本記事では新卒採用戦略について解説してきましたが、外部環境が変われば有効な戦略も変わるため、これが戦略として正解であるというものはありませんし、無策よりは1つでも策略を練った方がコスト削減や希望人数の確保につながるでしょう。最終目標を達成するためには、何が必要かを考え、課題を見つけては対策を講じ続けることが重要です。

そのためには、どのフェーズにどのような課題があるのかを把握することが必要です。人事ZINEでは今回、採用の定量目標の設定に活用できる「採用活動のKPIシート(Excel)」をご用意しました。ダウンロードして、そのままご記入いただけます。採用人数の計画や歩留まり計算、進捗状況の確認に、ぜひお役立てください。