【新卒採用】母集団形成の9つの手法|成功ノウハウと最新動向まとめ

新卒採用の選考フローにおいて、まず最初に重要になってくるポイントは「母集団形成」になります。

「エントリー数が不足している」「求めている人材を集めらているか不安」といったお悩みを多いのではないでしょうか?

そんなお悩みの採用担当者の方々のために、本記事では新卒採用の母集団形成の手法や成功ノウハウ、最新の採用市場動向をわかりやすく解説していきます。

母集団形成で必要な活動をあらためて情報整理し、新卒採用の成功に繋げていただけたら幸いです。

また、人事ZINEでは今回、母集団形成にお悩みの採用担当者の方向けに、資料「新卒学生を振り向かせるための”攻め”の採用バイブル」をご用意しました。有効な母集団を形成するためにおすすめの手法についても解説しています。ぜひダウンロードしていただき、本記事とあわせてご活用ください。

目次

母集団形成とは?

母集団形成とは、自社の求人に対して選考を希望する学生を集めることです。母集団には、実際に求人に応募してきた学生だけでなく、自社の求人に興味や関心を持ち、選考にエントリーする可能性のある学生も含まれます。

母集団形成では、数と質の両方が重要です。自社が求める人物像に合う人材を多数集めることが、採用におけるミスマッチを避けることにつながります。

なお、母集団は採用候補者の集まりであることから、「候補者集団」と呼ばれることもあります。

新卒採用の母集団形成の動向とは?変化しつつある手法

2018年、経団連が2021年入社から「採用選考に関する指針」を廃止することが大きな話題になりました。背景には、人材の早期獲得や通年採用といった採用選考の多様化など、複数の要因があります。

実際に、採用担当の多くの方々は、採用の難しさを実感されているのではないでしょうか?

あらためて、採用の難しさの主な要因を以下の3つのポイントにまとめてみました。

- 人材の獲得競争が起きている

- テクノロジーの発展で今までの採用手法が変わる

- 採用におけるマーケティング手法の応用

1.人材の獲得競争が起きている

新卒採用に限らず、様々な領域において人手不足になっています。例えば、エンジニア職のような知識労働者の領域では、一人ひとりの能力の差が生み出されやすくなっています。

そのために、新卒採用においても優秀層を年収面で大きな差をつけることや将来のリーダー候補として区別している企業もあります。また、グローバル企業との間で人材獲得競争も起きており、年収面での差が話題になりました。

2.テクノロジーの発展で今までの採用手法を変わる

テクノロジーの発展によって、手法も大きく変わりつつあります。テクノロジーは時間の効率化や状況の見える化といった大きな変化をもたらし、採用の戦略や戦術に大きな影響を与え始めています。

例えば、弊社が運営しているOfferBoxのようなダイレクトリクルーティングも、インターネットの普及やコロナ禍の中で大きく領域を広げてきました。

そのほかにもビデオ面接や、エントリーシートのAIによる自動判定、候補者の管理、適性検査の発展など、技術を活用することで、今までの採用の仕組み自体に大きな影響を与え始めています。

ダイレクトリクルーティングについては「ダイレクトリクルーティング(ダイレクトソーシング)とは?基礎知識と導入手順」の記事でも解説しておりますので、チェックしてみてください。

3.採用におけるマーケティング手法の応用

人事領域はインターナルマーケティングと言われていて、マーケティング手法を取り入れやすい領域でもあります。

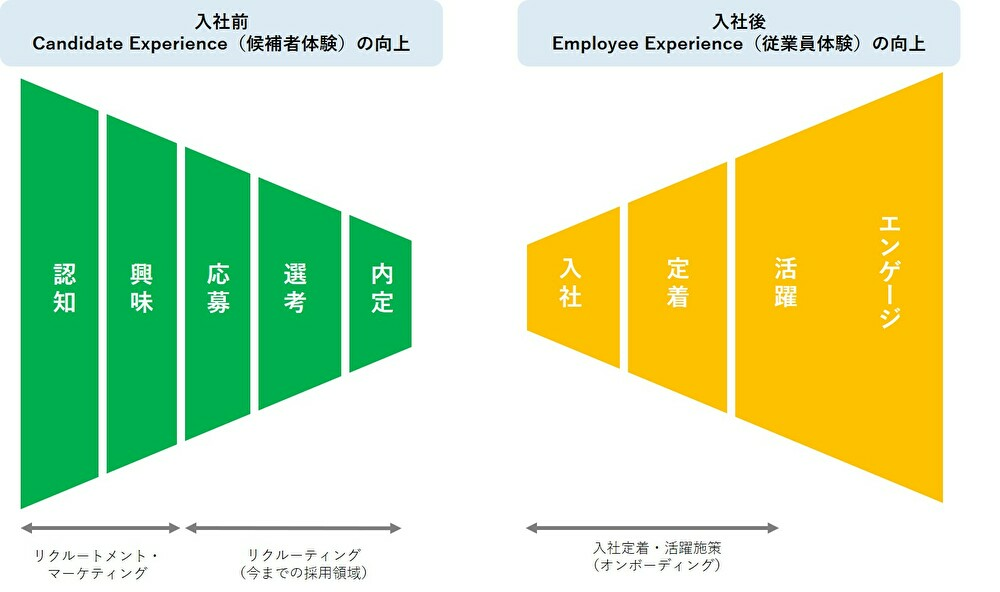

また、応用としてWEBマーケティング領域を取り入れたUX(顧客体験)の考え方やCX(候補者体験)、EX(従業員体験)といった考え方も適用されはじめています。

テクノロジーの要素に加えて、採用全体に一貫性のある考え方を持つことが大切です。

これらの3つの要因は、今までの採用手法の延長線上であるものもあれば、抜本的に採用の仕組みの変更が必要なものもあるでしょう。

一方で、採用自体で大切にしなければいけないセオリーも存在します。それでは、選考フローにしたがって、これらのセオリーと新たな要素について解説していきます。

母集団形成を始める前に整理したい2種類のアプローチと課題

母集団形成を始める前に、新卒採用において重要な人材像の策定を行う必要があります。

人材像策定のアプローチには様々な手法がありますが、大きく分けると演繹的アプローチ(あるべき姿から想定する手法)と帰納法的アプローチ(事実を積み上げて構築する手法)の2種類です。

それぞれの具体的なアプローチ方法と、メリット・デメリットを解説します。

演繹的アプローチ

演繹的アプローチでは、会社や事業の将来像から人材像を策定します。具体的な手法には、以下のようなものがあります。

- 事業計画をもとに採用計画を立てる

- 企業理念・ビジョンから人材要件をブレイクダウンする

- 既存社員の声を吸い上げる

演繹的アプローチのメリットは、事業の変化や企業の成長が著しいなど、将来が予測しにくい状況においても有効な点です。一方で、予測に基づいたアプローチであるため当たり外れがあり、「理想が高すぎるため社内外にいない人材像になってしまう場合もある」「獲得できても社風に合わないケースがある」といったデメリットがあります。

帰納法的アプローチ

帰納法的アプローチは、過去や現在の事例から人材像を策定します。例えば、以下のような手法です。

- 過去の採用実績を参考にする

- 既存社員の属性・傾向を洗い出す

- 他社の採用手法を参考にする

帰納法的アプローチのメリット・デメリットは、演繹的アプローチと逆になります。既存のビジネスが固い状況であれば有効ですが、新規事業をはじめとした変化には対応しにくいといった問題点があります。

人材像の策定は、演繹・帰納法両方のモデルを基に行う必要があり、複数の人材像モデルがある場合には、それぞれに従った母集団形成が必要です。

新卒採用の母集団形成でおすすめの手法9選まとめ

新卒採用の母集団形成をするには、大きく分けて2つのアプローチがあります。自社を志望してきた候補者から採用する「PULL型」と、個々の学生にアプローチをかけて採用する「PUSH型」です。

| PULL型 | PUSH型 | |

|---|---|---|

| メリット | ・効率的に多くの人数にリーチできる |

・自社の採用ブランド以上の人材を採用できる可能性がある |

| デメリット | ・自社のファン以外にリーチしにくい |

企業理念への共感、事業理解の深さ、長期的に働くイメージがある人材か |

PULL型PUSH型のメリット・デメリット(曽和 2019)※

※曽和利光(2019)「人事と採用のセオリー」ソシム

さらに、PULL型なら例えば就職サイトやナビサイト、PUSH型ならダイレクト・リクルーティングなど、母集団形成の手法やツールは様々です。ここでは、いくつかの手法・ツールを紹介します。

就職サイト・ナビサイト

就職サイトやナビサイトは、活用している企業が多い母集団形成の手法の1つです。学生側の利用者も多いため、幅広い学生に自社の求人をアピールできる点が大きなメリットです。

一方で、就職サイトやナビサイトは掲載企業が多く、効果的に学生を集めるには他社との差別化が必要になります。また、ある程度戦略的に運用しなければ、競合の求人に埋もれてしまう点もデメリットです。

活用するには、利用するサイトの上位表示オプションなども積極的に取り入れるなど、十分に戦略を練る必要があります。

新卒紹介サービス

新卒紹介サービスとは、紹介会社が企業の要望に合わせて学生を紹介してくれるサービスです。就職サイトやナビサイトでは出会えない学生に出会える点や、完全成功報酬型のサービスを利用する場合は費用面でのリスクが少なく済む点がメリットです。

一方デメリットは、出会える学生の数が少なくなる可能性がある点です。昨今の売り手市場では、紹介サービス経由の学生でも内定辞退するケースは少なくなく、採用につながらない懸念もあります。

活用するには、学生対応やマッチングを丁寧に行う紹介会社の見極めが必要です。

合同説明会

合同説明会への出展も、母集団形成の手法の1つです。幅広い学生の参加を募る大規模なものから、理系限定、留学生限定などと参加条件を限定したものまで、様々な種類の説明会があります。

合同説明会のメリットは、参加学生との対話を通じて社風や仕事の魅力を直接アピールできる点や、企業の認知度アップにつながる点です。一方、イベントによっては学生の参加数が芳しくなく、出展しても十分な効果が得られない可能性もあります。

合同説明会を活用する際には、前回の集客数などをリサーチし、出展するイベントを見極めることが必要です。

オンライン説明会

コロナ禍で採用活動のオンライン化が加速する中、オンライン説明会を採用する企業が増えています。

パソコンやスマートフォンがあればどこからでも参加できるオンライン説明会は、地方の学生や忙しい学生でも参加しやすいため、参加者数の増加が見込めます。また、会場の手配など、採用担当者の負担を減らせる点もメリットです。一方デメリットは、学生に途中で退出されてしまったり、コミュニケーションが取りにくくなるケースがある点です。

活用する際は一方通行にならないよう座談会などのコミュニケーションを取り入れたり、その後のエントリーにつながるような導線をしっかり引くことを意識しましょう。

各種イベント

マッチングイベントなど、合同説明会より比較的小規模なイベントも母集団形成の手法として注目されています。

参加学生は少ないものの出展企業も少ないため、出展すれば参加者数なりの母集団形成が見込める点がメリットで、特に認知度の低い企業に向いています。早期開催のイベントでは就職活動に意欲的な学生と出会えますが、その反面、選考までフォローする難しさがあります。

母集団形成のためにイベントへ出展する場合、成果を出せるかどうかは、プレゼンテーションや座談会の内容に左右されます。このため、綿密な事前準備が必要です。

ダイレクトリクルーティング

ダイレクトリクルーティングは、企業側が採用したい学生に直接アプローチする手法です。主に、企業はダイレクトリクルーティングに特化したサービスを活用し、接触したい学生を検索してコンタクトを取ります。

メリットは、幅広い層の学生から欲しい人材像に合う学生を探し、自社の魅力を直接アピールできる点です。ただし、声を掛けた学生を採用につなげられるかどうかは、採用担当者のアプローチ次第です。

ダイレクトリクルーティングでは、自社にあまり興味が無い層にまで積極的に声をかけていくことが求められます。労力がいる作業ですが、今までに会うことができなかった層にアプローチでき、効果的な母集団形成につながります。

リファラル採用

リファラル採用とは、内定者や既存社員から採用候補者を紹介してもらう手法のことです。

社内環境や求める人材像を知っている人から候補者を紹介してもらうことで、マッチング率や承諾率の向上が見込める点がメリットです。一方デメリットは、そもそも自社が、内定者や既存社員にとって「ぜひこの会社を薦めたい」という魅力を持っていない場合、紹介が集まらない可能性もある点です。

リファラル採用を活用するには、社員満足度を向上させたり、紹介によるインセンティブ制度を導入したりすることが効果的です。

ソーシャルリクルーティング(SNS)

ソーシャルリクルーティングとは、SNSを活用した採用活動のことです。SNSでの情報発信は、企業認知度の向上も期待できることから、母集団形成につながります。

就職サイトやナビサイトのリンクをSNSに貼るなど、両者を連携させることで効率的な母集団形成が見込めます。また、学生とメッセージでやり取りできる気軽さも、ソーシャルリクルーティングのメリットです。ただし、SNS上でできることには限りがあるため、応募受付などは他の手法やツールを活用する必要があります。

ソーシャルリクルーティングを成功させるには、計画的な運営と継続的な更新が欠かせません。

自社の採用サイト

企業の魅力を独自に発信できる自社の採用サイトの開設も、母集団形成につながる手法の1つです。

就職サイトやナビサイトと違い、自社の魅力を視覚的にアピールできるメリットがあります。ただし、採用サイトは作成するだけでなく、より多くの学生に見てもらうことができなければ、効果がありません。

就職サイトやSNSから採用サイトへの導線を引いたり、説明会やイベントでQRコードを配布するなどの工夫が求められます。

新卒採用の母集団形成で成功するための考え方

様々な母集団形成の手法を紹介しましたが、これらを活用して成果をあげるには、どのようなポイントを意識すべきなのでしょうか。ここからは、母集団形成で成功するための考え方を解説します。

「リクルートメント・マーケティング」の発想を持つ

多くの学生がスマートフォンを活用し情報を獲得している昨今、採用活動においてもオンラインメディアをいかに活用するかが課題となっています。このため、採用活動にWebマーケティングの考え方を適用する「リクルート・マーケティング」の発想を持つことが重要です。

具体的にはブログやSNS、動画、イベントなどのオウンドメディア施策、広告運用などを通じて、自社に対する学生からの認知と興味の向上を図ります。イベントの紹介やリアルな交流による関係性の構築も効果的です。

これらの活動を数値分析できるような仕組みを作り、採用の効果の有無などを確認しながら改良していき、パフォーマンスを上げることが求められます。

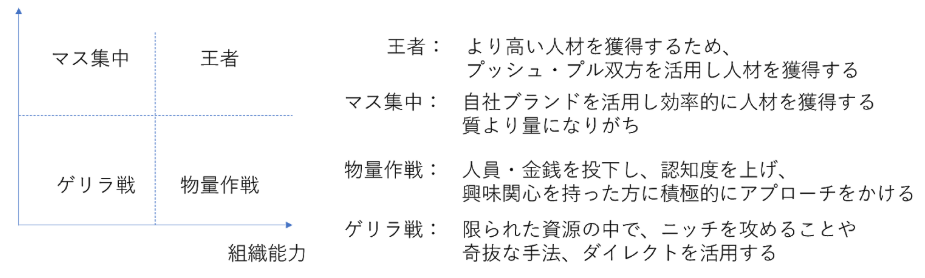

自社のリソース・ポジションに合わせた戦略を立てる

自社のリソース・ポジションに合わせた手法を用い、戦略的な母集団形成をすることも重要です。採用する手法が狙いたい人材像にアプローチでき、人材を獲得する可能性があるものなのか、自社ブランドの力と採用組織の能力(どれだけ採用に資源を投下できるか)を有しているかに合わせて、戦術・手法を選択します。

例えば、ブランド力と組織能力が無い状態で、ブランド力あるいは組織能力のある他社と同じようなPULL型採用を行っているとするならば、勝ち目が薄くなります。差別化するためには、認知や興味が無い層に対してもダイレクトにアプローチできるPUSH型の手法や独創的な手法を取ることが効果的です。

複数の採用手法を適切に組み合わせる

前述の通り、母集団形成の手法には様々なものがあります。自社の状況と欲しい人材像によって、複数の採用手法を適切に組み合わせることが大切です。

| PULL型 | PUSH型 |

|---|---|

・ナビサイト |

・データベース検索 |

PULL型・PUSH型メディア・採用手法例

例えば、ある分野で圧倒的なブランド力を持つ企業なら、ブランド力を持つ分野では知名度を活かし、PULL型の手法で十分に候補者を集められるかもしれません。しかし、その企業が、今までITとそこまで関係しない産業において事業展開してきたにもかかわらず、新規にAI(人工知能)の技術者がほしいというような場合、ある程度の人員・金銭を投じてまずは自社の認知度を上げ、興味・関心を持った学生に積極的にアプローチをかける必要があります。

このように、ほしい人材像と自社の状況によって戦い方も変化することから、1つの戦い方に合わせるのではなく、並行して施策を実施することが求められます。

まとめ

選考フローでまず初めに重要になる「母集団形成」について解説してきました。

近年の人材獲得競争の激化やテクノロジーの発展による採用手法の変化などふまえて、母集団形成の手法も時代の変化に合わせて最適化していく必要があります。

まずは、求める人物像を整理して、そのうえで自社のリソースやポジションに合わせた母集団形成の手法を選んでいきましょう。さらにマーケティングの発想も取り入れながら、状況に合わせて複数の手法を適切に用いることが母集団形成の成功に導くポイントです。

最後に母集団形成にお悩みの採用担当者の方のためにご用意した資料「新卒学生を振り向かせるための”攻め”の採用バイブル」をご紹介しておきます。

母集団形成がうまくいく企業とうまくいかない企業の決定的な違いを解説した上で、母集団の形成に効果的な手法をくわしく解説しています。ぜひダウンロードしてご活用ください。