フレックスタイム制とは?企業側のデメリット・対策やメリットを紹介

フレックスタイム制は、近年、多くの企業で導入が進んでいる柔軟な働き方の1つです。従業員が始業・終業時間を自由に調整できるため、ワークライフバランスの向上や生産性の向上が期待されています。一方で、企業側にとっては勤怠管理の複雑化やコミュニケーションの減少といった課題も存在し、適切な運用が求められます。

本記事では、フレックスタイム制の基本的な仕組みや導入のデメリット・対策と、メリットや運用時の注意点について詳しく解説します。自社で導入を検討している企業担当者の方は、ぜひ参考にしてください。

人事ZINEでは「【サンプル】労働条件通知書」をご提供しております。フレックスタイム制の導入などにより労働条件が変わる際は、労働条件を従業員に通知する必要がありますが、本資料は労働条件通知書のサンプルとなっており、こちらをご活用いただくとスムーズに書類作成・見直しが可能です。

目次

フレックスタイム制とは?基本的な仕組み

厚生労働省の資料「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」によると、フレックスタイム制とは、「一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることのできる制度」とされています。つまり、企業側が定めた出勤時間・退勤時間に沿って働くのではなく、従業員側にある程度の裁量がある仕組みです。

フレックスタイム制を活用することによって、「労働者は仕事と生活の調和を図りながら効率的に働くことができます」とされており、働き方の最適化や生産性向上につながることが期待されています。

企業がフレックスタイム制を導入するデメリット

フレックスタイム制の導入にはさまざまなメリットがありますが、導入にあたって企業側はデメリットも気になるものです。ここではフレックスタイム制を導入する、企業側の主なデメリットを紹介します。

コミュニケーションの減少

フレックスタイム制を導入すると、従業員ごとに出勤・退勤時間が異なるため、お互いのコミュニケーションが減少する可能性があります。

特に、部署をまたぐプロジェクトや、綿密なやりとりが求められる業務では、情報共有の遅れや誤解といったリスクが高まるでしょう。また、チーム内の一体感が薄れ、帰属意識の低下につながることも懸念されます。

勤怠管理の複雑化

フレックスタイム制では、従業員ごとに勤務時間が異なるため、固定時間制と比べて勤怠管理が複雑化します。特に、勤務時間の集計や残業時間の計算が難しくなり、給与計算・労働時間の把握に手間がかかるでしょう。

また、「コアタイムの遅刻や早退をどのように取り扱うか」「月ごとの労働時間の不足や超過をどう調整するか」など、フレックスタイム制に対応した新たな勤怠規程の整備も必要になります。

生産性の低下

フレックスタイム制の導入は、自己管理が苦手な従業員の生産性の低下につながる可能性もあります。

これは、自由度の高い働き方が、かえって時間の使い方のルーズさにつながり、業務の効率が低下する可能性があるからです。例えば、「朝早く出勤しても結局ダラダラと仕事をしてしまう」「午後から出勤するものの、集中力が続かず業務が進まない」といったケースも考えられるでしょう。

業務体制整備の負担

フレックスタイム制を導入する際、業務の性質によっては適用が難しくなるケースがあります。

特に、顧客対応や店舗運営、コールセンター業務など、「特定の時間帯に最低限の人数を確保する必要がある」業務では、従業員の労働時間がばらつくと、人員不足が発生して業務運営に支障が出てしまうケースもあるでしょう。

こういった事態に備えるためには「シフトの調整」といった対策も考えられますが、それがかえって管理者や個々の従業員の負担増加につながる可能性も否定できません。

フレックスタイム制のデメリットへの対策方法

フレックスタイム制の導入にあたっては、上記で紹介したようにいくつかデメリットがありますが、それに対する対策も存在します。企業側はこういった対策もセットで導入を検討することが大切です。ここでは、代表的なデメリットへの対策方法を紹介します。

コミュニケーション円滑化の仕組み作り

「コミュニケーションの円滑化・促進」という課題を解決するためには、ビジネスチャットツールやビデオ会議ツールの導入・活用が有効です。

「Slack」や「Microsoft Teams」などのツールを活用することで、リアルタイムの情報共有がしやすくなり、出勤・退勤時間が異なる従業員同士でもスムーズにコミュニケーションができます。

加えて、定期的なオンラインミーティングを設けることも有効でしょう。あえてミーティングを固定化することで、情報共有の漏れや意思疎通の希薄化の対策になります。

勤怠管理システムの活用

フレックスタイム制の複雑な勤怠を管理するためには、Web打刻やICカードなどを使ったツールの導入が有効です。

クラウド型の勤怠管理には、効率的に使えるデータ管理機能が搭載されています。打刻はICカードだけではなく、従業員のPCやスマホ、タブレットなども含めたマルチデバイスに対応しているため、出退勤の管理も容易で正確です。

リモートワークや外回りの従業員に対しては、スマホやタブレットの位置情報を使って不正な打刻を防ぎます。給与計算ソフトとの連携が可能である点もメリットでしょう。

労働生産性を高める取り組み

生産性向上に向けた社内の取り組みを強化することも重要です。

例えば、プロジェクト管理ツールを導入して各メンバーの業務内容・進捗を見える化することで、効率的に業務を進めやすくなります。また、日々の業務計画を事前に設定し、達成度を定期的に確認する仕組みを作ることも有効でしょう。

加えて「時間管理スキル向上のための研修・上司によるサポート」や「コアタイムを設定することで最低限の意思疎通の時間を作り業務の質を維持する」といった対策もあります。

既存業務のマニュアル・体制の見直し

この課題への対策として、各業務の標準化を進めるのも有効な対策です。

例えば、改めて業務マニュアルを作成・見直して属人化を防ぐことで、「誰がどの時間帯に出勤しても業務が円滑に進む」という環境を整えます。また、従来のオペレーションの体制や人数に無駄がないかを整理し、可能な限り効率化することでフレックスタイム制と業務品質の両立を図るのも手です。

フレックスタイム制の導入やそれに伴う働き方の見直しで労働条件が変わる場合は、「労働条件通知書」を見直す必要があります。以下の資料「【サンプル】労働条件通知書」を用いれば、テンプレートに沿ってスムーズに作成・見直しが可能です。

企業がフレックスタイム制を導入するメリット

ここまでフレックスタイム制の導入によるデメリットとその対策を紹介してきましたが、一方で、従業員はもちろん企業側にもさまざまなメリットがあります。ここでは主なメリットを3つ紹介します。

業務効率・生産性の向上

フレックスタイム制を適切に活用すれば、従業員の業務効率・生産性の向上につながります。特に、個々の従業員・タスクに適した時間帯を業務にあてることで、より高いパフォーマンスを発揮してもらうことが可能です。

例えば、集中力が求められる業務では、個々の従業員が最も集中しやすい時間帯を選んで作業できるため、効率が上がりやすくなります。

また、家庭の事情やライフスタイルに合わせて出社時間を調整できるため、従業員のストレス軽減にもつながります。特に通勤ラッシュを避けて出社すればストレスや体力の消耗を防ぎ、業務に集中しやすくなるといった副次的な効果も期待できるでしょう。

残業・休日出勤の削減

従業員の時間管理の自由度が増し、無駄な残業や休日出勤を削減できる可能性もあります。

一般的な固定時間制の勤務では、業務が早く終わった場合でも定時まで職場に留まる必要があるため、労働時間が長引く要因となることがあります。

しかし、フレックスタイム制では、業務が早く終わった日は退勤時間を前倒しできるため、無駄な労働時間を削減できます。例えば従業員が忙しい日には勤務時間を増やし、そうでもない日には短縮するといった調整を行うことで、業務のピークに合わせた働き方が可能になります。特定の曜日・時期に発生しがちな長時間労働・休日出勤を減らし、従業員のワークライフバランスの向上にもつながるでしょう。

従業員満足度の向上

従業員は自身のライフスタイルや業務状況に応じて働き方を調整できるため、満足度が向上する可能性もあります。

例えば、育児や介護を担う従業員は、家庭の事情に合わせて出社・退社時間を調整することで、仕事とプライベートの両立がしやすくなります。また、趣味などに時間を充て、心身の健康・充実度を維持しながら、仕事のモチベーションを保ってもらうことも可能です。

従業員満足度が向上すると、離職率の低下・人材の確保にもつながるため、企業側にとっても大きなメリットと言えます。

フレックスタイム制の設計時に検討すべき項目

フレックスタイム制を設計するにあたっては、いくつか考慮しておくべき重要な項目があります。ここでは主な項目を紹介します。

1.対象従業員の範囲

「全従業員を対象とする」「○○課の正社員を対象とする」などのように、フレックスタイム制の対象となる従業員を明確にします。

2.清算期間と起算日

一般的には毎月1日から月末です。

3.清算期間内の総労働時間

定めた清算期間内の総労働時間を総枠の範囲内で決めます。清算期間別の法定労働時間総枠は以下表の通りです。

| 清算期間の暦日数 | 法定労働時間総枠 |

|---|---|

| 28日 | 160.0時間 |

| 29日 | 165.7時間 |

| 30日 | 171.4時間 |

| 31日 | 177.1時間 |

参考:厚生労働省「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」

清算期間を1ヶ月以上にする場合は、所轄の労働基準監督署に労使協定を届け出る必要があるので忘れないようにしましょう。

なお、1週間の平均労働時間は法定労働時間で定められている40時間以下にしなければなりません。

以下のケースを参考にしてください。

| 曜日 | 労働時間 |

|---|---|

| 月曜日 | 6時間 |

| 火曜日 | 5時間 |

| 水曜日 | 10時間 |

| 木曜日 | 8時間 |

| 金曜日 | 9時間 |

| 土曜日 | 2時間 |

| 総労働時間 | 40時間 |

このように、働く時間が毎日異なっても、1週間の労働時間が40時間に収まれば問題ありません。また、水曜日の10時間労働に対する残業代も発生しません。

4.基準となる1日の労働時間

清算期間中の総労働時間を所定の労働日数で割って算出します。

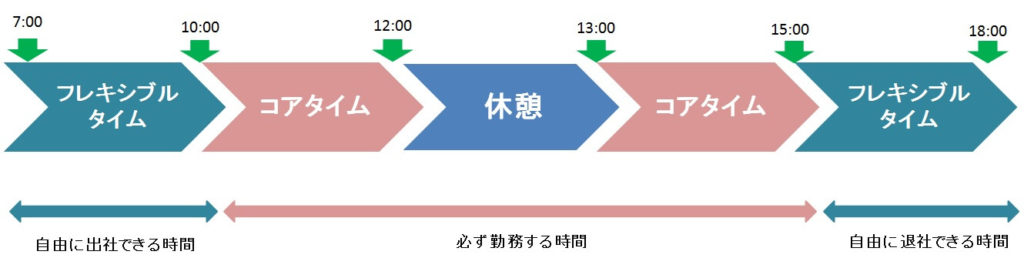

5.コアタイム

従業員全員に出勤する義務がある時間帯です。設定は任意となり、設ける場合は「10時から14時」のように、開始時刻と終了時刻を協定で定めなければなりません。

6.フレキシブルタイム

従業員が労働する時間を決められる時間帯です。フレキシブルタイムの設定も任意となり、設ける場合は開始時刻と終了時刻を協定で定めます。

以下は、コアタイムとフレキシブルタイムの設定例です。

企業がフレックスタイム制を導入する際の注意点

フレックスタイム制の導入・運用方法を誤ると組織全体の生産性低下や業務負担の増加につながる可能性があります。そのため、導入前に制度が自社に適しているかを慎重に検討し、導入後も適切な運用を行うことが重要です。

制度が組織に適しているか確認する

フレックスタイム制は、全ての企業・組織に適しているわけではありません。特に、業務の特性や企業文化に合っていない場合、コミュニケーションの減少や生産性の低下といった問題が生じる可能性があります。

例えば、チーム単位での協力が不可欠な業務や、顧客対応が必要な業務では、従業員の出勤時間がバラバラだと業務の進行が困難でしょう。

制度を導入する際は、まず自社の業務フローや従業員の働き方を分析し、「本当にフレックスタイム制が適しているか」を慎重に判断することが重要です。試験導入を行い、問題が発生しないか検証したうえで、本格的に運用するのも1つの方法でしょう。

運用の効果・影響を確認する

フレックスタイム制を導入した後も、継続的にその効果や影響を確認し、必要に応じて運用方法を見直すことが大切です。

例えば、「社内でコミュニケーション不足が発生していないか」「生産性が低下していないか」「従業員の健康管理に問題が生じていないか」といった点を定期的にチェックする必要があります。

定期的に従業員へのアンケートを実施したり、勤怠データを分析したりすることで、運用の問題点を把握して、必要に応じて見出し・改善を図りましょう。

まとめ

フレックスタイム制は、従業員のワークライフバランスを向上させ、業務効率や生産性を高める可能性がある一方で、適切に運用しなければ勤怠管理の複雑化や生産性低下などのリスクも伴います。そのため、導入前には自社の業務特性や文化に適しているか慎重に検討し、導入後も定期的な見直しを行うことが重要です。

フレックスタイム制の導入にあたって、労働条件通知書の見直しも欠かせません。以下の資料「【サンプル】労働条件通知書」を活用すれば、労働条件通知書をスムーズに作成・見直しできます。制度導入の準備を進める際に、ぜひご活用ください。