中小企業の新卒採用の特徴と主な課題とは?成功の7つの施策

中小企業にとって新卒採用には多くの課題があります。大企業に比べて知名度や予算の面で不利な状況にあり、求める人材を確保するには独自の工夫が求められます。

近年の求人倍率の推移を見ても、企業規模が小さいほど新卒採用の難易度が高まっている状況です。また、学生の意識も変化しており、企業選びでは給与や福利厚生に加え、成長環境や人間関係が重視されるようになっています。

本記事では、中小企業の新卒採用における特徴や課題を整理し、応募者の確保や適切な選考・評価、入社後の育成を成功させるための具体的な施策を解説します。

人事ZINEでは資料「兼務人事のためのスカウト型採用講座」をご用意しております。「採用活動に多くの時間を割けない」「新卒採用で効果的な採用手法を探している」といった悩み・ニーズをお持ちの方に向けたヒントをまとめております。

目次

中小企業の新卒採用の特徴と動向

中小企業が新卒採用に取り組むには、中小企業特有の事情や、実際の動向を知っておく必要があります。ここでは、中小企業と大企業の主な違いや、近年の求人倍率の推移、初任給の変化について紹介します。

中小企業と大企業の主な違い

| 大企業 | 中小企業 | |

|---|---|---|

| 学生認知度・人気 | 得やすい | 得づらい |

| 入社後の待遇・制度 | 充実している |

大手企業には劣る |

| 内定辞退率 | 低い |

高い |

| 採用予算 | 多い |

少ない |

| マンパワー(人員) | 十分にある |

不十分なことが多い |

近年の求人倍率の推移

リクルートワークス研究所「ワークス大卒求人倍率調査(2025年卒)」によると、従業員300人未満の企業の求人倍率の推移は以下の通りでした。

- 2021年3月卒:3.40倍

- 2022年3月卒:5.28倍

- 2023年3月卒:5.31倍

- 2024年3月卒:6.19倍

- 2025年3月卒:6.50倍

また2025年3月卒の新卒採用において、企業規模別の求人倍率は以下の通りでした。

- 300人未満:6.50倍

- 300~999人:1.60倍

- 1,000~4,999人:1.14倍

- 5,000人以上:0.34倍

このように、企業規模が小さい会社ほど求人倍率が高くなっており、母集団形成の点から、中小企業の方が不利であることがわかります。

提示する初任給の変化

前掲「ワークス大卒求人倍率調査(2025年卒)」によると、従業員300人未満の企業では、提示する初任給が「前年より増える」と回答している割合(42.5%)よりも「変わらない」と回答している割合(47.0%)の方が多い状況です。

一方、従業員規模5,000人以上の企業は56.0%が「前年より増える」と回答しており、大企業と中小企業の間で差があることがわかります。

自社アンケート調査から見る学生の意識

弊社i-plugは、企業・学生双方に向けた調査結果を「どうなる?25卒・26卒 新卒採用 市場動向調査レポート(夏版)」という資料にまとめております。こちらの資料から、学生の意識を見ていきます。

就職先選びで重視する項目

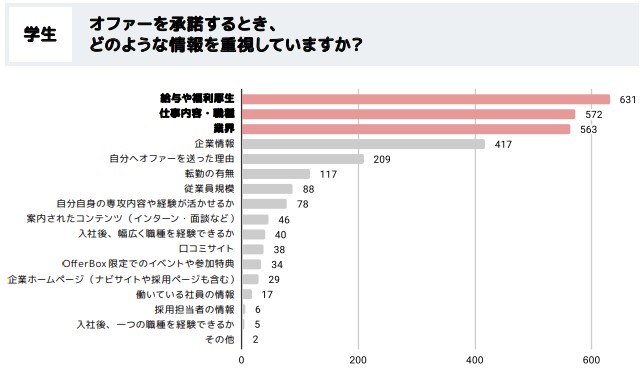

出典:株式会社i-plug 【2025年卒対象】就職活動状況に関するアンケート(有効回答数:1,031件)

こちらのグラフは、学生がオファーを承諾する時に重視する項目をまとめたものです。「給与や福利厚生」「仕事内容・職種」「業界」が多いことがわかります。

このことから、まず就職先選びで特に気にしているのは、待遇面や仕事に関する情報であり、こういった要件がマッチしていれば、さらに情報収集したりエントリーを検討したりしているという可能性があります。

複数社を比較する際に意識する項目

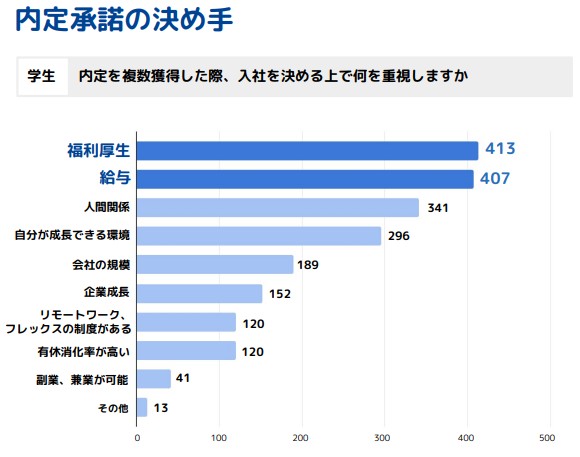

出典:株式会社i-plug 【2025年卒対象】就職活動状況に関するアンケート(有効回答数:613件)

調査では、学生が最終的な入社先を選ぶ際は「福利厚生」「給与」といった待遇面を重視することがわかりました。また、「人間関係」「自分が成長できる環境かどうか」といった点も重視していることも示されています。

中小企業が新卒採用で抱える課題

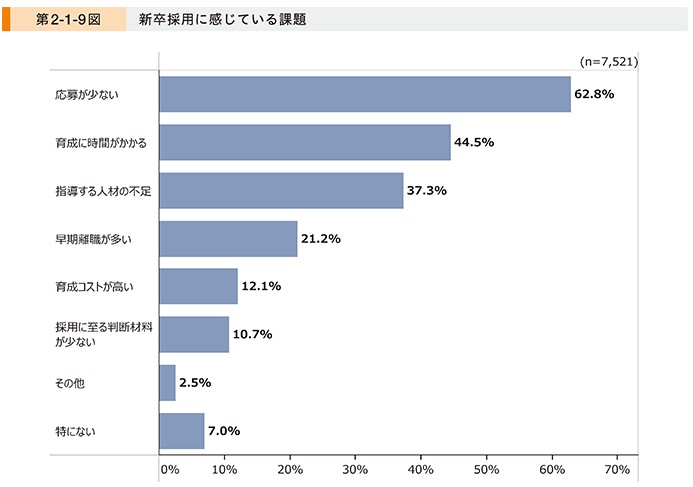

以下のグラフは、「中小企業白書」(2024年版)において、中小企業・小規模事業者が新卒採用において感じている課題をまとめたグラフです。

出典:中小企業庁「中小企業白書」(2024年版)

特に以下のようなポイントが上位に挙がっています。

- 応募が少ない:62.8%

- 育成に時間がかかる:44.5%

- 指導する人材の不足:37.3%

- 早期離職が多い:21.2%

以下では、こちらの資料をもとに、中小企業が新卒採用で抱える課題について掘り下げて解説します。

応募者の確保

中小企業が新卒採用を行う際、最も大きな課題の1つが「応募者の確保」です。大企業と比べて知名度が低いため、学生に情報を届けにくく、応募数が伸びにくい傾向があります。

前掲の調査でもわかるように、学生は企業規模やネームバリューを基準に就職先を選ぶ傾向があり、待遇やキャリアパスが明確でない企業は選択肢に入らないこともあるのが現実です。中小企業は、自社の魅力を発信し、ターゲットとなる学生に情報を届ける工夫が求められます。

予算・採用人員の確保

中小企業では、新卒採用に充てられる予算や採用担当者の数が限られているケースが多く、大企業と同じような採用活動を展開するのは難しいことがほとんどです。

また、限られた人員とリソースのなかで多くの応募者に対応し、適切な選考を行うのは容易ではありません。特に「どのような基準で評価するか」が曖昧なまま選考を進めると、適性を見極めることが難しくなり、ミスマッチが発生しやすくなります。採用プロセスの効率化や評価基準の明確化が求められるでしょう。

適切な選考・評価

中小企業では、採用・評価の知見・経験が不足していることが原因で「適切な選考や評価が難しい」という問題もあります。

大企業であれば、過去の採用データや選考基準を活用して効率的な評価が可能ですが、中小企業では経験が少ない分、評価の軸が不明確になりがちです。その結果、採用担当者の主観に頼った判断になってしまい、期待していた人材が定着しないというケースも少なくありません。

適切な選考を行うためには、評価基準の明確化や面接手法の見直しなどが課題となります。

入社後の育成

新卒採用は、採用した時点で終わりではなく、入社後の育成も重要です。しかし、中小企業では「育成に時間がかかる」「指導する人材が不足している」といった問題を抱えるケースもあります。

特に、教育体制が整っていない企業では、OJTに頼りがちで、現場・教育担当者の負担が大きくなることも少なくありません。業務マニュアルの整備や育成プログラムの導入など、計画的な育成環境の構築が求められます。

中小企業が新卒採用を成功させる7つの施策

中小企業が新卒採用を成功させるには、課題を踏まえたうえで施策を練ることが大切です。ここでは具体的な7つの施策を紹介します。

採用ターゲットの明確化

まずは「求める人物像」「人材要件定義」を明確にしましょう。

実際に活躍している人材は、例え同じ業種であっても企業によってさまざまです。単に大学名や専攻、スポーツ経験有無といった属性だけで選ぶと、ミスマッチにつながりかねず、さらに競合との激しい競争も発生しかねません。

自社にとって「本当に必要で活躍する人材の要件は何か」を明確にしてターゲットを絞ることで「土俵ずらし」ができるとよいでしょう。学生にとっても、「あなたが上位ランク大学の学生だから採用したい」と言われるのではなく、「うちの会社ではあなたのこういう部分が活かせそうだから採用したい」と言われた方が、「活躍イメージ」が持てて志望度が上がるはずです。

自社で必要な人材像は現場からヒアリングしましょう。採用基準策定のための現場ヒアリングシートを用意しているのでぜひご活用ください。

採用ブランディングの強化

中小企業の採用担当者は「自社のホームページを通じて採用ブランディングにつなげる」ことを意識しましょう。

例えば、企業ホームページは重要な要素の1つです。学生はナビサイトなどで興味を持った企業について、企業ホームページもチェックします。この時、古くて閲覧しにくいデザインだったり、会社の最新情報が更新されていなかったりすると、興味・関心を持ってもらうのは困難でしょう。

また学生はSNSで情報収集することもあり、企業SNSアカウントで採用に向けたメッセージを発信するのも手です。

ダイレクトリクルーティングの導入

低コストで自社の魅力を伝えるために、ダイレクトリクルーティングを取り入れるのもおすすめです。ダイレクトリクルーティングは、自社が求める学生に企業側から直接アプローチする採用手法のため、認知度の壁を克服しやすいという特徴があります。

学生が自社のサイトを見に来てくれないなら、こちらからスカウトメールを送って接点を作ります。「求人サイトに掲載しても年収が低いから大手の求人に埋もれる」場合は、社風ややりがいなどのソフト面で学生にアプローチすることが可能です。

Web説明会・Web面接の実施

「WEB説明会」「WEB面接」を取り入れることで「コスト削減」「採用エリア拡大」「採用ブランディング」につなげられ、柔軟な働き方ができるアピールにもなります。

中小企業の場合、若干名〜十数名程度の採用人数に対して、合同説明会への出展や大規模な個別説明会を何度も実施すると、採用単価(1人当たりの採用コスト)がかさんでしまいます。面接を実施するにも、遠方の学生に交通費なしで面接に来てもらうのはハードルが高くなりますが、「WEB面接」「動画面接」であればそれらを解決できます。一次選考や二次選考はWEBで行い、最終選考だけは本社まで直接来てもらうということでもよいでしょう。

時間や場所にとらわれない採用活動は、移動のコストや直前キャンセルのリスク、人事担当者の業務負担などを軽減する意味でもメリットがあるうえ、学生にとっても便利です。

ワークライフバランスや働き方改革に注目する学生も非常に多いため、Web会議などに対応できることは柔軟な働き方を実現していることのアピールとなります。なお、Web面接は専用のツールでなくともSkypeやZoomなどを使って面接する企業もあり、他にも安価なツールが多くあります。

採用エリアの拡大

Web説明会やWeb面接を活用すれば、遠方の学生もターゲットにすることが可能です。

特に、地方に拠点を持つ中小企業では、都市部の学生に対して自社の魅力を発信することで、人材を確保できるチャンスが広がります。リモートワークやハイブリッド勤務の導入を進めている企業であれば、全国の学生を対象にした採用活動を展開することも有効です。

座談会と個別面談の実施

説明会や面接とは異なる「座談会」や「個別面談」を取り入れるのも有効です。

座談会では、採用担当者だけでなく、実際に働く社員も参加して職場の雰囲気やキャリアパスについて話すことで、学生にリアルな働き方をイメージしてもらいやすくなります。また、個別面談を通じて、学生の疑問や悩みに丁寧に答えることで、ブランディング・志望度の向上にもつながるでしょう。

このように、大手企業と比較されやすい中小企業では、採用活動において「人」を強くアピールする取り組みが重要です。

内定者フォローの仕組み作り

内定者フォローの仕組み作りにも取り組みましょう。

特に、中小企業は大企業に比べて知名度が低く判断材料も少ないため、「この会社で本当に大丈夫だろうか?」といった不安を持つ学生も少なくありません。内定辞退を防ぐためには、入社までのフォロー体制を整えることが重要です。

例えば内定者研修や定期的なフォローメールに加え、個別相談に乗る方法もあります。「社会人になるにあたっての不安」「配置や異動、昇進や長期的なキャリアプランの相談」に加え、「結婚・育児などのライフイベントとの両立」といったテーマについても不安を払拭できるよう寄り添う姿勢が大切です。

中小企業が新卒採用で活用できる採用手法

最後に、中小企業が新卒採用で活用できる採用手法を紹介します。以下は、主な採用手法と、その特徴をまとめた表です。

| 採用コンサルティング | ナビ媒体サイトの運用や選考方法、内定者フォローまでコンサルティングしてくれるサービス。あくまで実務は企業側で行うことが多い。 |

|---|---|

| 採用代行 | 採用に関する実務を代行してくれるサービス。代行業者にはスタッフの人件費がかかるため、料金は高額になりやすい。 |

| 中小企業特化型ナビ媒体サイト | 大手ナビ媒体サイトよりは安価に掲載できるが、総合的な集客力(登録学生数やページ閲覧数など)で劣る。 |

| 採用ホームページ | 情報発信・応募受付だけでなく、採用への本気度も示すことができる。ホームページ制作費や取材費、そのチェック工数がかかる。 |

| 求人検索エンジン | Indeedが代表的。求人検索エンジンに広告を掲載し、求職者のクリックごとに課金されるサービス。上位表示やクリック単価などをコントロールする代理店の支援が必須と言って過言ではない。 |

| SNSの活用 | LINE、X(旧Twitter)、Instagramなど学生が利用するSNSで情報発信する。安価に使用できるが、情報量が多いため埋もれてしまわない工夫や投資、日々の更新が必要。 |

| インターンシップ | 広報解禁前に学生と接触することができる。プログラムや会場、対応する人員を用意するなど負担が大きく、競争激化により「参加者が集まらない」問題も。 |

| ミートアップ | オンライン上の座談会のようなもの。自社への理解が深まりやすく社員の人柄も伝えやすい。採用ブランディングにも有効。 |

それぞれ、工数削減や効率化につながり、中小企業特有の人員・ノウハウ不足といった問題を解決するのに役立つ可能性があります。一方、コストやサービス内容・機能面の制約といった課題もあるため、メリット・デメリットを比較したうえで導入するのがおすすめです。

まとめ

中小企業が新卒採用を成功させるためには、大企業と異なる戦略が必要です。企業ブランドや待遇面で不利な点がある一方で、採用ターゲットを明確にし、ダイレクトリクルーティングやWeb説明会の活用、内定者フォローの強化といった施策を組み合わせることで、求める人材を確保できる可能性が高まります。

また、学生の意識調査を踏まえると、給与や福利厚生だけでなく、成長環境や人間関係が入社決定の大きな判断材料です。企業の魅力を効果的に伝える採用ブランディングにも取り組みましょう。

人事ZINEでは資料「兼務人事のためのスカウト型採用講座」をご用意しております。潤沢なリソースがないなかでも効果を発揮するためのポイントをまとめており、中小企業はもちろん、新卒採用活動で課題を抱える多くの企業に役立ちます。「採用活動に多くの時間を割けない」「工数も削減できマッチング効率の高い採用手法を知りたい」といった方はぜひご活用ください。