採用ブランディングの目的・進め方とは?必要性・メリットや事例も紹介

「採用したい学生になかなか出会えない」という気持ちを抱えつつも、日々の業務が忙しく、なかなか採用の全体像を見直せない、というお悩みをお持ちの採用担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか?

自社の魅力を伝えて採用したい人材を獲得するために「採用ブランディング」という考え方が普及しつつあります。学生との接点が多様化し、学生側が企業の口コミを集めることも容易になった昨今、自社の魅力を適切に発信する「採用ブランディング」はますます重要になってきました。

本記事では、これから採用ブランディングを始めたいと考えている担当者の方向けに、採用ブランディングが注目される背景を踏まえ、その手順やポイントをご紹介します。この記事を読んで、採用ブランディングのメリットを押さえたうえで方法を理解し、御社の採用で実践していただければ幸いです。

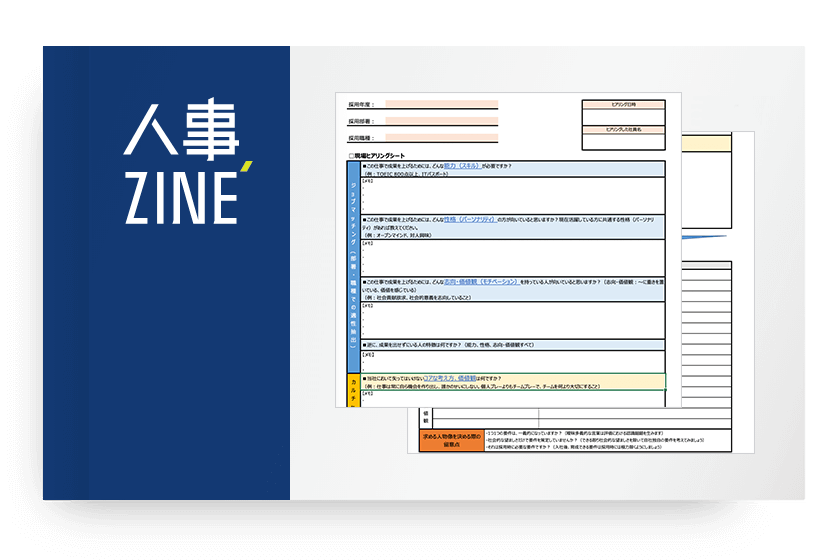

また、採用ブランディングにおいては、採用したい人物像をできるだけ具体化することが重要です。人事ZINEでは、採用したいペルソナの設計フレームワークをご用意しています。フォーマットを付けているので、記事をお読みいただいた後、ダウンロードしてご活用ください。

目次

採用ブランディングとは

採用ブランディングとは、採用したい人材に選ばれるため、自社をブランディングすることです。具体的には、企業文化や価値観、職場環境をアピールしつつ、自社の採用ターゲット人材を引きつけます。

採用ブランディングをよく理解するには、「採用広報」との違いを確認するのが重要です。採用広報とは、特定の求人に対して適切な人材を引きつけることで、短期的な求人広告などにフォーカスします。つまり企業というよりも、その「求人」を重視して人を集めるための取り組みです。

一方の採用ブランディングは、求人ではなく企業自体にフォーカスし、企業としての魅力を長期的に築くための戦略です。

採用ブランディングの目的

採用ブランディングの目的は、「自社が求める人材の獲得」です。採用の現場においては、企業が求めている人物像と、実際に採用した人が一致しない「ミスマッチ」が問題になることがあります。採用ブランディングは、このミスマッチを防ぐ点でも大きく役立つでしょう。

さらに採用活動の初期段階から内定に至るまで、採用したい人材に採用ブランディングで設定した一貫したメッセージを伝えると、自社の特徴や魅力を知ってもらえます。

採用ブランディングの必要性が高まっている背景

なぜ採用ブランディングが必要とされているのでしょうか?新卒採用に限定すると大きく3つのポイントが挙げられます。

- 売り手市場で人材獲得競争が激化しているため

- 求職者との接点が多様化しているため

- ソフト面・口コミを重視する求職者が増えているため

では順に紹介します。

売り手市場で人材獲得競争が激化しているため

採用ブランディングの必要性が高まっている背景には、売り手市場で人材獲得競争が激化しているという事情があります。リクルートワークス研究所「ワークス大卒求人倍率調査(2024年卒)」によれば、2024年卒の大卒求人倍率は1.71倍です。一時期は1.5倍近くになりましたが、昨今では中小企業の採用意欲も回復していると見られています。

いずれにせよ、求職者1人に対して1つ以上の求人が存在する状態です。特にDX人材など、特定のスキルセットを持つ人材は限られており、これらの人材を確保するための競争は熾烈です。そのため企業は、採用ブランディングによって自社の認知度・イメージアップなどを図り、採用しやすくする必要があります。

求職者との接点が多様化しているため

採用ブランディングが必要とされる背景の1つに、求職者との接点の多様化が挙げられます。

求職者との接点を持つ手段は、従来はナビサイトや求人広告が主流でしたが、現在は多様なチャネルを通じて接点を持てるようになりました。新卒採用だけでなく、中途採用においても、求職者との接触点は広がっています。

求職者と接点を持つには、例えば以下のような手段があります。

- 就職サイト主催の合同説明会・セミナー

- 大学や業界団体主催の合同説明会・セミナー

- プロフェッショナル向けコミュニティサイト

- 個別の企業サイト

- 就職・転職情報サイト

- 個別の企業SNS・社員SNS

- OB・OG訪問

- 業界関連のネットワーキングイベント

- インターンシップ

- 業務委託・プロジェクトベースの仕事

- リクルーター

- ヘッドハンター

- ダイレクトリクルーティングなどのオファー型就活サイト

- 転職エージェント

- キャリアイベント

- etc…

新卒と中途採用の両方で求職者との接点の多様化が進んでいるなかリソースを無闇に費やすのではなく、採用したい人材を特定し、適切なチャネルで自社の魅力を一貫して発信する必要性が増すなか、採用ブランディングが注目されているのです。

ソフト面・口コミを重視する求職者が増えているため

新卒の学生や中途採用の求職者は、企業選びにおいて社風や企業理念などのソフト面を重視する傾向があります。

【候補者が重視する企業情報】

- 社風

- 社員の雰囲気

- 企業理念

- 組織文化

- ブランド力

自社のブランドイメージを高め、他社との差別化を図れば、求職者の入社意欲の向上につながります。実際、企業理念などのソフト面に共感して入社した人材は、企業に定着しやすいという特徴があります。

求職者は、口コミや業界の評判を通じて企業の情報を収集することも少なくありません。特に中途採用の場合、業界のネットワークや同僚による口コミ・意見が重要な情報源です。このようななか、ブランド力を高める必要性は高いと言えます。

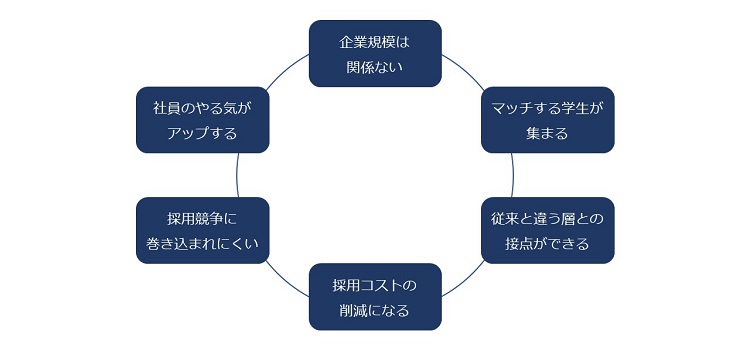

採用ブランディングを行うメリット

採用ブランディングには、大きく6つのメリットが挙げられます。

- 企業規模に関係なく効果が得られる

- マッチ度が高い候補者を集めやすくなる

- 従来の手法とは違った層との接点ができる

- 採用コストの削減になる

- 採用競争に巻き込まれにくくなる

- 既存社員のモチベーションが上がる

それでは順に紹介します。

企業規模に関係なく効果が得られる

採用ブランディングのメリットは、ブランディング自体のコストが発生しないため、企業規模にかかわらず実践できる点です。採用ブランディングは、「自社の魅力をどう引き出し、メッセージ化して、求める人材とのコミュニケーションを取るか」に焦点を当てています。

もちろん、採用ブランディングに関わる広告出稿や採用サイトの制作などにはコストがかかるため、企業規模によっては採用予算の影響を受けることもあります。しかし自社の魅力を伝える基本的な取り組み自体は、企業規模に関係なく実施可能です。

マッチ度が高い候補者を集めやすくなる

マッチ度が高い候補者を集めやすくなるのも、採用ブランディングのメリットです。企業がターゲットとする人材に合わせた一貫したメッセージを設定・発信すれば、自社について事前によく理解してもらいやすくなり、結果としてマッチ度の高い人材が集まりやすくなります。

自社に合った人材を採用しやすくなると、入社後のパフォーマンスにも期待できます。採用現場で問題となりがちな採用ミスマッチの防止になり、早期離職防止・人材の定着率アップにもつながるでしょう。

従来の手法とは違った層との接点ができる

従来の手法とは違った層との接点ができるのも、採用ブランディングを行うメリットです。従来の求人広告などの手法は、積極的に転職を考えている顕在層にフォーカスしていました。

一方で採用ブランディングは、ソーシャルメディアやイベント、ワークショップ、コンテンツマーケティングなど、さまざまなチャネルを活用してメッセージを発信します。これにより、「現在は転職を積極的に考えていないが、将来的に興味を持つ可能性がある」といった潜在層にもリーチできます。

母集団の数・質両面が向上することで、採用活動の効果改善が見込めるでしょう。

採用コストの削減になる

採用コストの削減になるのも、採用ブランディングを行う重要なメリットです。

理由は、採用したい人材に一貫したメッセージを送るため、自社にとって採用したい人材とズレがありそうな人材や採用の見込みの薄い人材に費やす採用コストを削減できるからです。

広告出稿など可視化しやすいコストだけではなく、例えば単に数多くの企業から人気がある高学歴で優秀な人材でも、自社への志望度が低く採用が現実的に望みにくいケースであれば、つなぎ留めのためにより多くのコミュニケーションコストが発生してしまいます。

採用したい人材を明確に絞り込み、対象者に一貫性のあるメッセージを発信することで、結果的に採用コストを抑えやすいでしょう。

採用競争に巻き込まれにくくなる

採用競合企業との競争に巻き込まれにくくなるのも、採用ブランディングを行うメリットです。

理由は、採用ブランディングを行ううえで、自社の魅力を見つめ直して、採用したい人材に向けて、よりその人材へ響くようなメッセージを伝えるので、必然的に他社とのメッセージが異なり、当然自社の見え方も変わってくるでしょう。

自社だけが持っている魅力でアピールでき、雇用条件や企業規模・知名度などでの競争に巻き込まれにくくなります。採用ブランディングは、こうした人材確保の競争が激しい時代を勝ち抜くために重要な取り組みです。

既存社員のモチベーションが上がる

既存社員のモチベーションが上がるといったメリットも見逃せません。

採用ブランディングで「魅力的な会社」と世間から認識されると、既存社員のモチベーションも上がりやすくなります。企業が採用ブランディングで発信する内容は、社内のメンバーとも共有されるため、既存の社員も自社の魅力を再確認・再発見する機会となります。

上記のプロセスを通じて、社員は自社のビジョンやミッションに対する誇りを深め、日々の業務に対するモチベーションの向上が期待できるでしょう。組織全体としての一貫性と結束を強化し、企業文化を豊かにするきっかけにもなります。

採用ブランディングの成功事例

ここでは、採用ブランディングを実践した企業の事例を3つ紹介します。

事例1.株式会社一休

採用ブランディングによる課題が解決した事例の1つ目に、株式会社一休の事例が挙げられます。株式会社一休の採用ブランディングについては以下の表で確認できます。

| 課題 |

候補者が自社に抱くイメージと実際の姿にギャップがある →候補者は自社にラグジュアリーなイメージを持っているが、自社の実情は泥くさい努力が必要なベンチャー気質。候補者と採用人材像のミスマッチに悩まされた。 |

|---|---|

| 採用ブランディング |

NewsPicksで一休CEOや20代若手社員などのインタビュー記事を掲載し、CEOによるワークショップ型イベントを開催 →自社の求める人材が読んでいそうなメディアにインタビュー記事を掲載し自社の魅力を発信。CEO本人と会えるワークショップを開催することで一休のカルチャーを伝えることができた。 |

参考:「欲しい人材を獲得」を叶えた採用ブランディングの秘訣とは

事例2.金属技研株式会社

採用ブランディングによる課題が解決した事例の2つ目に、金属技研株式会社の事例が挙げられます。金属技研株式会社の採用ブランディングについては以下の表で確認できます。

| 課題 |

物理・理工・化学学生を採用したい →世界最先端の高い研究開発力と先進技術を持つ中小企業として、航空、宇宙開発、自動車等のさまざまな分野で世界最高クラスの独自性を発揮している企業。金属の可能性や限界に挑戦し続けるエンジニアを目指す好奇心旺盛な人材が欲しい。 |

|---|---|

| 採用ブランディング |

好奇心旺盛な理系学生の目を引くため、合説会場にて就活生の目に留まりやすいメッセージを設計 →「難問をクリアせよ」という挑戦的なキャッチフレーズが表記された案内パンフレットを掲げて呼びかけることで、より採用したい人材に関心を引けるようになった。 |

参考:採用ブランディングの薦め-03【徹底解説②|採用パンフレット事例】

事例3.株式会社メルカリ

採用ブランディングによる課題が解決した事例の3つ目に、株式会社メルカリの事例が挙げられます。株式会社メルカリの採用ブランディングについては以下の表で確認できます。

| 課題 |

「採用に強いメルカリ」から、「個人の成長を加速するメルカリ」への移行 →入社後のミスマッチを防ぎ、組織の透明性を増すため、社外と社内の情報やイメージの格差をなくしたい。 |

|---|---|

| 採用ブランディング |

「People Branding」チームによるコンテンツプラットフォーム「mercan」の活用を実施 →「mercan」で、1000本以上の記事を公開。「mercan」を通じて提供される情報は、候補者によって事前に読まれ、面接時に企業や事業の説明を省略できるほどの効果をもたらした。強力なカルチャーフィットとチーム力を維持するためにも役立っている。 |

参考:創刊から2年半で1000本の記事を発信。メルカリの採用と情報流通を促進させるメディア活用法

採用ブランディングの進め方・5つの手順

採用したい人材を獲得するために、採用ブランディングを実践する手順を踏みましょう。

- 手順1.現状分析をして事業課題を明確にする

- 手順2.採用ターゲットの人物像・ペルソナを設定する

- 手順3.発信するメッセージを具体化する

- 手順4.発信方法を計画する

- 手順5.自社の社員と採用ブランディングの情報をシェアする

では順に紹介します。

手順1.現状分析をして事業課題を明確にする

まずは現状分析をして事業課題を明確にします。具体的な採用の目的を設定する前に、事業の現状と課題を把握することが重要です。目標設定時には、漠然としたり具体性に欠けたりする目的(例えば一般的に「優秀」とされる学歴の高い人材の採用など)を避け、事業課題に直結する目的を明確にします。

目的を考える際は、次の4つの質問を考慮して言語化するのが効果的です。

- 自社の事業戦略における課題は?(理想と現実のギャップは?)

- 採用を通じて事業と組織に与えたい影響は?

- 採用活動のあるべき姿は何か?

- 上記を実現するために、どのような人を何人採用するか?

採用目的を設定していくことと並行して、現状理解のために口コミサイトをチェックするのもよいでしょう。

手順2.採用ターゲットの人物像・ペルソナを設定する

次に、採用ターゲットの人物像・ペルソナを設定します。ペルソナが持っている「社会人としてどうありたいか?」といった欲求や「どのようなことに楽しさややりがいを感じるか?」といった感情などを言語化するのが重要です。仕事だけではなく、プライベートを加味した生き方そのものにアプローチすると、より効果的な設定ができるようになります。

人物像・ペルソナを考える際は、次の3つの質問を考慮して言語化してみましょう。

- 欲求・感情を具体的にイメージできているか?

- 自分だけでなく他の社員から見ても違和感がないか?

- ペルソナが入社後に活躍できていそうか?

ペルソナについて詳しく知りたい場合は、以下の記事も参照してください。

手順3.発信するメッセージを具体化する

人物像・ペルソナを設定したら、その対象に発信するメッセージを具体化します。具体化は、「伝えることの抽出」「メッセージにして一文に集約」の2つが重要です。伝えることの抽出に関しては、以下の3つの軸で考えるとよいでしょう。

- 会社:社のビジョン・経営者の思想、業務内容の社会的意義・独自性

- 仕事:仕事の特徴、仕事の内容

- 環境:社風、社内制度、先輩・同僚

抽出された情報は、ただ単に箇条書きなどで羅列するのではなく、ペルソナに刺さるメッセージとしてまとめます。キャッチコピーのように一文に集約すると、採用媒体、コンテンツなどを選定する際に一貫して活用しやすくなるでしょう。

手順4.発信方法を計画する

次に、具体化したメッセージの発信方法を計画します。伝えたいメッセージをどのように発信するかを検討して、利用するチャネルを選びましょう。採用ブランディングで重要とされているのは、採用サイトとSNSの2つです。

特に採用ブランディングの要となるのは採用サイトで、「企業理念」「仕事のおもしろさ」など深い情報を届けられます。採用サイトとSNSを軸に、自社なりの発信方法を計画しましょう。

詳しくは、後章「採用ブランディングで活用したいチャネル・手法」で解説します。

手順5.自社の社員と採用ブランディングの情報をシェアする

最後に、自社の社員と採用ブランディングの情報をシェアします。採用ブランディングは、求職者に向けた「アウターブランディング」だけでなく、自社社員に向けた「インナーブランディング」も重要です。

情報をシェアする際、資料をメールで送るだけでは不十分です。可能なら研修を設け、レクチャーしましょう。例えばグループワークは、与えられたテーマを自分のこととして考えられるため、より内容が頭に残りやすくなります。

採用ブランディングで活用したいチャネル・手法

採用ブランディングで活用したいチャネル・手法としては、以下の5つがあります。

- 採用サイト

- SNS

- 企業説明会・セミナー

- その他のリアルイベント

- 採用動画

それぞれのチャネル・手法を詳しく解説します。

採用サイト

採用ブランディングの要となる採用サイトで自社の魅力を発信していきます。採用サイトでは、「企業理念」「仕事のおもしろさ」などの観点で自由に深い情報を届けることができます。候補者の趣味趣向は変化することがあるので、見た目のデザインや表現方法はアップデートする必要があります。

SNS

採用サイトに加え、SNSも活用します。特に最近の大学生のような若い世代は、SNSから情報を収集する傾向にあります。SNSは双方向のやり取りなので、ブランドイメージを高める発言を心がけましょう。更新が滞るなど、上手に使いこなせないとせっかく高まった自社への関心が低くなる可能性もあります。

企業説明会・セミナー

採用サイトとSNSで情報を発信したら、企業説明会で候補者の志望度を高めましょう。志望順位を上げることで応募者数が増え内定辞退率も下がることが期待できます。

セミナーで伝えたいポイントは以下です。

- 競合他社との違い

- 製品やサービス

- 社員による「1日のスケジュール」「仕事のやりがい」など

- 社長や人事担当者による「採用活動をする理由」「求める人材像」

候補者の「この会社で働きたい」という意識が高まるのはセミナーや企業説明会です。飾りすぎず、ブランドイメージに沿った「自社の強み」などの魅力を伝えましょう。

また合同企業説明会など数多くの企業ブースのなかに埋もれてしまわないように、自社の個性を出して、候補者の目を引くことも大切です。企業の統一カラーなどがあれば、会場のコンセプトカラーとして活用しましょう。「自分らしく働く」など採用ブランディングのキャッチコピーなども全面に打ち出します。セミナーで選考への動機を形成することは、自社の志望順位を上げてもらうことにつながります。

その他のリアルイベント

インターンシップやミートアップなどのリアルイベントは、自社の社風やビジョンを肌で感じてもらうことができ、採用ブランド力の向上につながります。直接交流を重ねることで信頼関係を築き、企業のファンを増やすことも可能です。さらに、企業説明会のような選考を前提としたイベントだけでなく、業界セミナーやワークショップなど、より気軽に参加できるイベントを企画すれば、潜在層と接点を持つこともできます。

採用動画

近年の傾向としては、PR動画を制作し、動画メディアで配信する企業も増えています。動画では、文章での表現が難しい会社の雰囲気や働く社員の表情なども伝えられるため、より共感や親近感を引き出したい時に効果的です。

採用ブランディングの注意点

採用ブランディングの注意点を紹介します。

- ブランディングが浸透するまでに時間がかかる

- 長期的な情報発信は手間がかかる

- 消費者向けブランディングと異なる場合が多い

ブランディングが浸透するまでに時間がかかる

採用ブランディングが浸透し、結果が出るまでに時間がかかります。少なくとも2、3年はかかると考えておきましょう。「このやり方は上手くいった」「これは欲しい人材層に響かなかった」とやり方を見直して改善を重ねていく必要があるからです。長期戦を覚悟したプランニングを用意しなくてはなりません。

長期的な情報発信は手間がかかる

採用ブランディングは「一度採用サイトを作ったら終わり」、「SNSで情報発信したら終わり」というものではありません。継続して情報を発信する必要があります。古い情報が載っているサイトはイメージが良くないので、一度やり始めたら走り続けるエネルギーが必要です。SNSを使う場合は「いいね」などの好感触が得られるツイートを継続的に発信するよう心がけましょう。

消費者向けブランディングと異なる場合が多い

消費者向けブランディングと異なる場合が多いのも、採用ブランディングを行う際の注意点です。消費者向けブランディングは、商品・サービスを購入してもらうのが目的なので、自社に合った人材を採用する採用ブランディングとは性質が異なります。

例えば製菓メーカーが消費者向けに発信するイメージと、実際の職場環境が異なる場合、採用時のミスマッチが生じる可能性もあります。消費者とは異なる対象(求職者)に合わせた、具体的な採用ブランディング戦略が必要です。

まとめ

今回は、新卒採用を主軸に採用ブランディングをこれから始める採用担当者の方へ、採用ブランディングが注目される背景、どういう考え方で、どのように動けばいいかを紹介しました。

採用ブランディングが注目される背景として、現在もまだ学生優位の採用市場であり、より採用したい人材に向けて自社の魅力を伝える必要があります。

そして採用ブランディングを実践する手順として、①既存の事業課題から目的を定める ②「誰に」「どんな形でメッセージを」伝えるか設定する ことが重要です。

特別にコストがかかる訳ではなく、手順自体も難しいものではありませんので、失敗を恐れずに、ぜひ採用ブランディングを実践してみてください!

なお、人事ZINEでは採用したい人材のペルソナ設計に役立つフレームワークをご用意しています。ぜひダウンロードして、本記事とあわせてご活用いただければ幸いです。