定着率とは?低くなる原因と向上させる施策の進め方・具体的な方法

少子高齢化により労働人口の減少が進み、同時に人材の流動性が高まっている背景から、昨今では新規学卒者のおよそ3割が3年で離職するといわれています。定着率の低下は企業にさまざまなデメリットをもたらすため、定着率が低い状況が続いているなら早急な対策が必要です。

本記事では、定着率の定義や平均、業種別のランキングなどを説明するとともに、定着率を向上させるための施策や採用手法などについて解説します。

なお、人事ZINEではお役立ち資料として「はじめてのダイレクトリクルーティング-新卒採用編-」という資料を紹介しています。ダイレクトリクルーティングは定着率の向上につながる採用手法ですので、ぜひ採用の見直しにお役立てください。

目次

定着率とは

定着率は、企業の魅力度を表す指標の1つですが、ここでは定着率の定義、離職率との違いについて説明します。

定着率の定義

定着率は明確な定義はありませんが、入社○年目までに在籍している者の割合を示すことが一般的です。

例えば、ある年に100名入社し、3年後に100名のうち70名が離職せず定着していれば、その年の定着率は70%となります。計算式で表すと次の通りです。

定着率(%)= ○年後の定着人数 ÷ ○年前の入社人数 × 100(%)

なお、新卒募集するときに開示が必要となる「青少年雇用情報シート」では、直近3年の採用者数と離職者数の開示が求められているように、3年目の定着率は重要な指標となります。

離職率との違い

離職率とは、社員が離職する割合を示すものですが、厚生労働省では、雇用動向調査に用いる離職率を次の通り定義しています。

離職率(%)= 離職者数 ÷ 1月1日現在の常用労働者数 × 100(%)

参考:厚生労働省「雇用動向調査:調査の結果 用語の解説」

この定義は、雇用動向調査のために1月1日現在の常時労働者数を分母とし、全体の離職者を分子としていますが、定着率と同様に、入社○年目の離職率をみるときは、定着率の式に準じて計算することもあります。

離職率は、定着率と対になるものであり、定着率に準じて離職率を計算した場合は、離職率は定着率の逆数になるようにトレードオフの関係となります。

定着率の目安・平均

新規学卒者の3年以内の離職率は3割といわれており、3年以内の定着率は7割となりますが、ここでは、離職率などの厚生労働省の統計資料から定着率の平均を見ていきます。

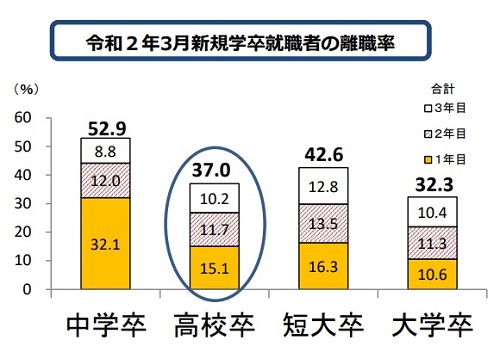

新規学卒者の平均

厚生労働省の調査「新規学卒就職者の離職状況(令和2年3月卒業者)」によると、就職後3年以内の離職率は新規高卒就職者で37.0%、新規大卒就職者で32.3%となっており、どちらも前年度より上昇していることがわかりました。この結果からも、入社3年目におよそ3割が離職、つまり入社3年目の定着率は7割程度であるとわかります。

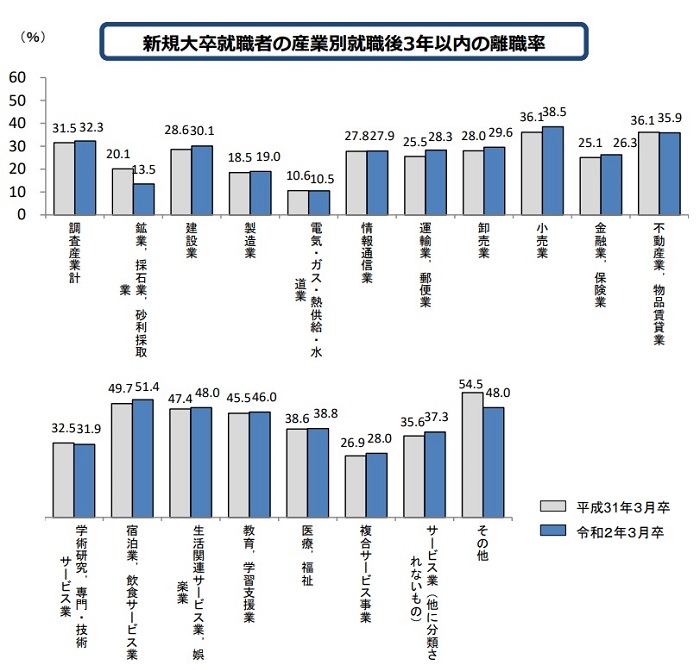

業界別の平均

新規大卒就職者の業界別離職率を、まずは低い順に見てみましょう。最も低いのは「電気・ガス・熱供給・水道業(10.5%)」であり、次に「鉱業・採石業・砂利採取業(13.5%)」、「製造業(19.0%)」、「金融業・保険業(26.3%)」と続いており、インフラや金融関連の業種では定着率が高いことがわかります。

次に、離職率の高い順に見てみると、「宿泊業・飲食サービス業(51.4%)」が最も高く、「生活関連サービス業・娯楽業(48.0%)」、「教育・学習支援業(46.0%)」、「医療・福祉(38.8%)」と続いており、特にサービス業での定着率が低い結果となりました。

定着率が低い場合に考えられる原因

厚生労働省の調査によると、20~24歳の年齢層における上位の離職理由は次の通りです。

・転職入職者が前職を辞めた理由(上位抜粋)

【20〜24歳 男性】

労働時間、休日等の労働条件が悪かった |

14.3% |

仕事の内容に興味を持てなかった |

9.6% |

会社の将来が不安だった |

7.5% |

職場の人間関係が好ましくなかった |

6.0% |

【20〜24歳 女性】

労働時間、休日等の労働条件が悪かった |

13.5% |

職場の人間関係が好ましくなかった |

8.5% |

給料等収入が少なかった |

7.4% |

仕事の内容に興味を持てなかった |

6.1% |

参考:厚生労働省「令和4年雇用動向調査結果の概況」

男女ともに「労働時間、休日等の労働条件が悪かった」「職場の人間関係が好ましくなかった」といった理由が上位にあがっています。詳しく比較すると、男性は仕事内容や会社の将来性を重視している一方、女性は労働条件や人間関係を重視している傾向が見られ、これは育児などの都合から家庭との両立しやすさを重視しているものと考えられます。

定着率を向上させるメリット

人材の定着率を向上させると、企業には次のようなメリットがもたらされます。

採用コストや教育コストの削減

1つ目のメリットとして、新人の採用や教育にかかるコストの削減があげられます。

マイナビが実施した「2023年卒マイナビ企業新卒内定状況調査」によると、新卒採用において「入社予定者1人あたりの採用費平均」は約45万円、新卒採用全体にかかる平均費用は約298.7万円という結果でした。採用した人材が早期離職してしまうと、これらの費用が無駄になるだけでなく、新たな人材を採用するために再び費用を払わなければならないのです。

また、自社にマッチする人材を採用できたとしても、現場で戦力として活躍できるまでには一定の研修・教育の期間が必要になります。人材の入れ替わりが激しいと、教育にかかるコストや担当者の負担も増えてしまうのです。

会社全体の生産性の向上

人材の定着率は、組織全体の生産性にも大きく影響します。

定着率が高いということは、長く会社に在籍して、職務経験を豊富に積んでいるベテラン従業員が増えるということです。業務や業界について熟知しているベテランが多いと、成果物のクオリティが高まるだけでなく、業務フローの見直しやチーム内の人間関係構築など職場環境改善への貢献も期待できます。

働く環境が改善され、従業員一人ひとりが安定して業務に臨めるようになると、組織の生産性が向上します。その結果、業績の安定・向上や取引先からの信頼獲得などにもつながるでしょう。

従業員のモチベーション向上

定着率向上により職場環境やチーム内の人間関係が安定すると、従業員のモチベーション向上につながります。

採用した人材が早期離職すると、人手不足により業務が停滞するだけでなく、1人あたりの業務負担が増加するなど、職場環境に悪影響を及ぼします。超過労働により従業員の働く意欲が低下するだけでなく、せっかく育成した新人が次々と離職してしまっては、教育担当者のモチベーションも削がれてしまうでしょう。

定着率が向上すれば、人手不足による業務負担が軽減されます。長くチームに所属する人材が増えると人間関係も強固になるため、チームに対する貢献意欲が向上する効果も期待できるのです。

人材確保がしやすくなる

人材の定着率が高いと企業イメージが向上するため、採用活動においてもプラスの効果が期待できます。

各企業の定着率(離職率)は、就活ナビサイトやハローワーク、会社四季報などで確認でき、多くの学生は事前に候補企業のデータをチェックしているものです。加えて、昨今ではSNSや口コミサイトを通して企業の評判が広まりやすい背景もあり、定着率が低いと「ブラック企業なのではないか」というイメージを持たれ、学生から敬遠されかねません。

定着率が向上すると「従業員を大切している会社」というプラスのイメージにつながり、学生からの応募を得やすくなるのです。

定着率を向上させる施策の進め方

定着率の向上の進め方は、自社の定着率の推移等を把握や、従業員満足度調査などのアンケートを実施のうえで、定着率改善に取り組むことです。

| 1.定着率の推移を把握 | 過去数年の定着率を算出し、傾向を把握する。 |

|---|---|

| 2.定着率が悪化している仮説を立てる | 定着率の傾向を踏まえ、離職理由の上位を占めていた「労働時間、休日などの労働条件が悪かった」「職場の人間関係が好ましくなかった」などの調査結果を参考に仮説を立てる。 |

| 3.従業員満足度調査を実施する | 定着率と同義と言える「従業員満足度調査」を実施する。仮説が正しいかの「検証項目」、施策の方向性を検証する「施策項目」などの項目を決めて、調査を実施する。 |

| 4.調査結果を踏まえた施策を実施する | 仮説が正しいものだったならば、施策項目を踏まえて施策を実施する。 |

| 5.振り返りを実施する | 仮説が正しくなかったのであれば、次の調査で新たな仮説を立てる。仮説が正しかった場合でも、さらに改善や向上できる施策を実施するための調査項目を検討するなど、振り返りを実施する。 |

定着率の向上につながる主な施策

人材の定着率を向上させるためには、具体的にどのような施策が必要なのでしょうか。定着率を高める代表的な施策を紹介します。

リテンションマネジメントの仕組み作り

リテンション(retention)とは英語で「保持、維持」といった意味で、人事分野における「リテンションマネジメント」は、従業員が能力を発揮できる環境を整え、自社に必要な人材の流出を防ぐための取り組みです。具体的には、社内アンケートによって従業員が抱えている不安や不満を洗い出し、待遇や職場環境の見直し、より能力を発揮できる部署への配置換えなどを行います。

リテンションマネジメントの仕組みを構築するうえでは、一度見直しや改革を行って終わりにするのではなく、定期的に効果検証を実施し、改善を繰り返す体制作りが重要です。制度の改革が新たな問題発生につながるケースもありますので、施策の効果検証や社内アンケートは一定の頻度で実施し、柔軟に改善を行う体制を築きましょう。

採用手法の見直し

人材が定着しない原因の1つとして、採用時のミスマッチがあげられます。選考を通して企業と学生の相互理解が深まっていないと、仕事内容や職場環境に対する認識に差異が生まれ、入社前のイメージと現実のギャップから早期離職につながってしまうのです。

そこで、採用手法を見直して学生とのマッチ度の向上を図ると定着率向上につながります。選考フローにおいて適切に参加者を見極め、学生の企業理解を深めることができれば、ミスマッチを防止できるでしょう。

具体的な採用手法としては、企業からターゲット学生に直接アプローチする「ダイレクトリクルーティング」などがあげられます。詳しくは「定着率の向上におすすめの採用手法」で解説しますので、参考にしてください。

時間外労働の削減・休暇制度の利用促進

時間外労働を減らしたり、休暇や休業に関する制度を構築したりなど、労働条件や福利厚生に関する体制の整備は、定着率向上に直結する重要な施策です。特に、昨今の若手人材はワークライフバランスを重視する傾向が強く、家庭や趣味を大切にできる環境をアピールできれば、採用面でもプラスの影響が期待できるでしょう。

また、制度を作るだけでなく、制度概要や利用方法を周知し、利用を促す取り組みも必要です。せっかくの制度が形骸化しないよう、条件を満たせば自由に制度を利用できることを呼びかけ、休暇や休業を取得しやすい社風を作りましょう。

賃金水準の見直し

賃金や待遇に対する不満も、よくある転職理由の1つです。前パートの「定着率が低い場合に考えられる原因」でも紹介した通り、「給料等収入が少なかった」という項目は女性の転職理由の3位に入っています。

昨今は物価や社会保険料の上昇により、給与の手取り額に不満を抱きやすい背景があることを踏まえると、賃金水準の見直しは重要性が高いといえるでしょう。賃金のベースをアップするのが難しい場合には、成果連動型の賞与や報奨金を導入するのも一手です。

人事評価制度の見直し

仕事の成果や頑張りが適切に評価されていないと感じると、モチベーションの低下につながります。そのまま放置すると離職の原因になる可能性が高いため、納得感のある人事評価制度の構築が必要です。

評価基準が明確になっていない場合、まずは明確な指標を設定したうえで、評価基準を明文化することが大切です。「どのようなミッションが求められており、どう行動すれば評価につながるのか」が共通認識として社内に浸透すれば、評価に対する納得感が高まるだけでなく、従業員が目標達成に向けて具体的なアクションを起こしやすくなります。

定着率の向上におすすめの採用手法

定着率を高めるには、学生とのマッチ度向上に向けた採用手法を取り入れると効果的です。定着率の向上につながる採用手法を3つ紹介します。

ダイレクトリクルーティング

ダイレクトリクルーティングとは、採用ターゲット像にマッチする学生に対して、企業が直接アプローチを図る採用手法です。具体的には、人材データベース上で自社の採用要件に合う学生を探し、スカウトメールなどを送って自社の選考に招待します。ダイレクトリクルーティングは「攻めの採用」ともいわれる通り、アプローチする人材を企業側が選定して直接連絡する点が特徴です。

従来の主流であったナビサイトの場合、求人を掲載したら学生からの応募を待つのが基本で、応募してくる人材の質をコントロールしにくいという問題がありました。ダイレクトリクルーティングは、選考前からある程度候補者を絞れるため、採用のマッチング精度が向上し、定着率の向上が期待できるのです。

リファラル採用

リファラル採用とは、自社で働く従業員から家族や友人を紹介してもらう採用手法です。アメリカなど海外で広まった採用手法ですが、日本でもベンチャー企業を中心にリファラル採用を取り入れる企業が増えています。

リファラル採用は、自社の社風や求める人物像をよく知っている従業員に人材を紹介してもらうため、マッチ度向上が望める採用手法です。学生側も紹介者を通して実際の仕事内容や職場の様子を詳しく聞けるため、ミスマッチが起こりにくくなります。また、少なくとも一人は知り合いがいる状態で入社でき、社内に溶け込みやすいことから、人材の定着につながるのです。

オウンドメディアリクルーティング

オウンドメディアリクルーティングとは、オウンドメディアを通して自社の魅力を学生に発信し、ターゲットからの応募を集める採用手法です。「Owned Media Recruiting」の頭文字をとって「OMR」とも呼ばれています。

オウンドメディアは、ナビサイトなどとは異なりフォーマットや文字量の制限なくコンテンツを掲載できるため、自社の社風や価値観、ビジョンなどを自由にアピールできる点がメリットです。オウンドメディアを通して自社の魅力を分かりやすく発信できれば、学生の企業理解が深まり、ミスマッチの低減による定着率向上が期待できます。

まとめ

新規学卒者の定着率は、入社後3年目で7割程度であり、早期離職者の割合は年々増加傾向にあります。定着率が低いと「ブラック企業なのではないか」というマイナスのイメージにつながりかねず、採用活動にも影響を与える可能性が高いでしょう。

定着率を向上させるためには、現在の採用手法を見直し、マッチング精度を高める施策が有効です。選考の時点である程度マッチ度の高い候補者に絞れるダイレクトリクルーティングやリファラル採用の導入を検討してみましょう。

初めてダイレクトリクルーティングを導入する企業には、こちらの資料がおすすめです。ダイレクトリクルーティングの基礎や具体的な導入手順がわかる資料ですので、ぜひダウンロードしてお役立てください。