「就活って何から始めたらいいんだろう?」「まだ特に入りたい企業や業界も決まっていないけど、どうしたらいいだろう」…そんな大学2年生、または大学院進学予定の4年生の皆さんのために、このコラムでは今からできる就活の始め方をお伝えします!

一般的な就活の進め方・就活の流れ

まず気になるのが就活の進め方。多くの学生がたどる一般的な就活の基本ステップを見てみましょう。

以上はあくまでも一例で、企業によって、人によって、面接の回数や順番はばらばらです。インターンシップも面接と面接の間に挟まることもあり、実際には志望企業が決まったらどんな選考フローなのかを抑えることが必要になってきます。

企業側の採用活動の動き

今度は、逆に企業側はいつから2021年卒の採用活動を始めるのかを見てみます。シーズンごとに企業側の採用活動の動き方を見てみましょう。

| 2023年1〜3月 | 2024年卒採用がメイン。 |

| 2023年4〜6月 | 2024年卒採用活動がメイン。春インターンシップを企画している企業もあります。 |

| 2023年7〜9月 | サマーインターンシップ、人事面談、少人数の座談会企画などを行います。インターンは長期間のものも多いです。 |

| 2023年10〜12月 | 1dayなど短期の秋インターン、冬インターンの募集・面接の開始、人事面談など。外資系きぎょうなど、早い企業は内々定を出し始める。 |

| 2024年1〜2月 | 冬インターン、人事面談、会社見学、業界研究セミナーなど。 |

| 2024年3月 | 採用広報解禁!本選考のエントリー開始。 |

| 2024年4月 | エントリーシートの提出、説明会ラッシュ。 |

| 2024年5-6月 | 面接開始。 |

| 2024年10月 | 内定式。 |

(※過去のデータ参考にしています。経団連の指針などにより、変更が生じる可能性があります。)

昨年の夏休み、インターンシップに参加していませんでしたか?インターシップに参加しなければどこの企業にも内定をもらえない!!!…なんてことはありませんが、インターンシップは実際の仕事内容や、業界の状況を知るには絶好の機会。

それに、将来就職しなくてもその会社の中に入ることができたり、社員の体験ができたりするのは、学生だけの特権です。

年々、インターンシップの重要性が増しており、多くの就活生が参加しているのも事実です。

「脱”なんとなくインターン”後悔しないインターンの選び方」も参考に準備をすすめ、夏休みの始まる7月にはインターンシップに参加できる環境を整えておくところから就活を始めるのもおすすめです。早い時期からインターンシップ情報を掲載しているサイトや、大手ナビサイトで情報を詰めるのも一つですし、大学のキャリアセンターに届いている求人募集を参考にするもの一つの手ですし、最近ではOfferBoxなどの逆求人就活サイトに登録しておけば、企業から直接、自分の志望などに合ったインターンシップの紹介をいただく機会を得られます。

特に、志望業界や志望企業が決まっていない人ほど、インターンシップに参加したいなら逆求人系のサービスを使うべきです。

そもそもインターンに参加するべき?

「インターンシップってみんな参加しているけれど、参加するべきなのかな…?」といった不安があると思いますが、参加することをお勧めします!

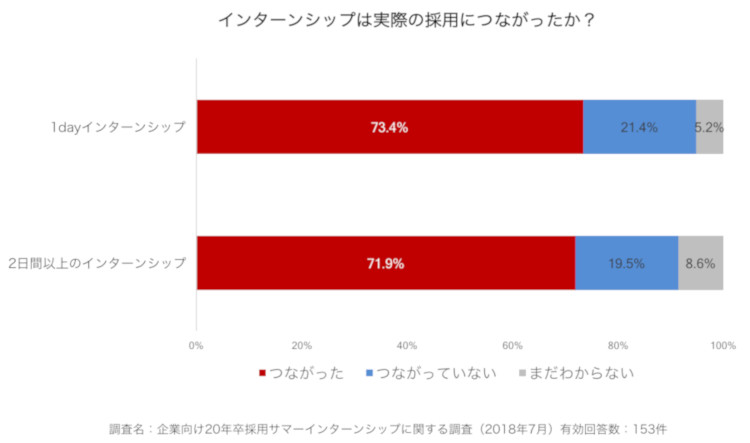

以下のグラフは1つ上の2020年卒の学生のインターンシップに関するアンケートの結果ですが、約7割がインターンシップに参加しています。

インターンシップはホームページに書いてあること以上に「社員さんの接し方」や「事業内容・社風」が直に感じることができる場です!

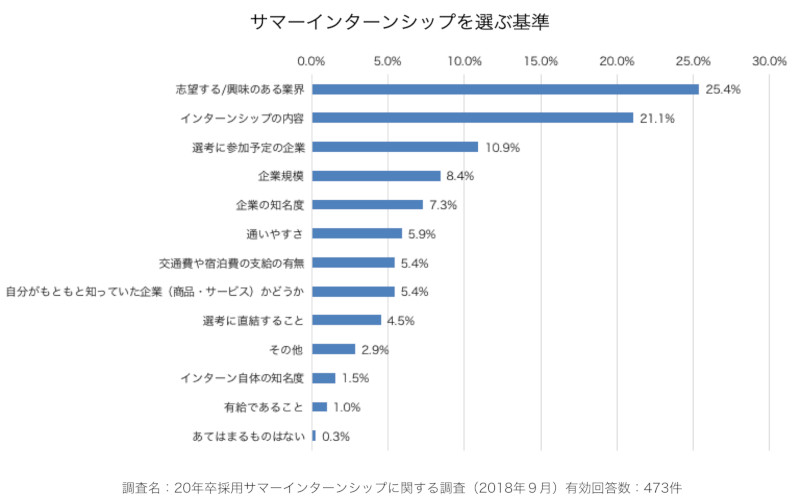

2020年卒の学生もインターンシップをこのような理由で参加していました。

志望や興味によってインターン先を選ぶことがもっとも多いですが、それと同じくらい内容に着目して選んでいます。しかし、何もせずにその機会は舞い込んではきません。しっかりインターンシップに参加する準備をしましょう。

今すぐできる就活準備

「なんか就活やらないといけない気がしてきた…」「インターンシップに参加してみたい」と思ってきましたよね。完全にゼロの状態から始めるという方は、手始めに次の4つから始めてみることをお勧めしたいと思います。

1. 就活用アカウントを作る

必須なのはメールアドレス!大学用のメールアドレスでももちろんOKですが、授業やプライベートとは分けて管理したいのであれば、新しいメアドを作っておきましょう。Gmail、Yahooメールなどは無料で使えますので、作って置いて損はないでしょう!

また、Facebook、Twitter、Instagramで情報を発信している就活サイトや企業アカウントも多くなってきました。特にTwitterは就活用のアカウントを作り、就活関係のアカウントをまとめてフォローしておきましょう!就活を進めていくうちに気になる企業ができてきたら、企業の公式アカウントもフォローしておくと、その企業の最新情報を得られます。

就活専用のTwitterアカウントを持つ学生も増えてきていますので、同じ学年の就活生の就活アカウントをフォローしておくのも、最新の生の情報を得られるのでおすすめです。

2. 今から登録できる就活サイトに登録しておく

実際に動き出すのはもっと先でも、情報収集はちょっとずつ進めておいて損はありません。今のうちから、OfferBoxなどのスカウト型の就活サイト、インターンシップ紹介サイト、OB/OG訪問系の就活サイトなどへの登録を済ませておくことをおすすめします。

ナビの会員登録はまだまだ先ですが、スカウト型の就活サイトなどはもう登録が始まっています。ナビよりも早く、インターンシップの案内をいただけることもあります。

3. 人事面談やインターンシップに参加してみる・情報を集める

4月以降、春インターンの募集が始まったり、中小・中堅企業の人事から面談の声がかかることもあります。最初は志望業界を絞る必要はまったくありません!なんとなく興味あるという程度でも積極的に参加して、自分の目で確かめてみてください。

地方に住んでいて、なかなか企業まで足を運べないという人もご安心を。最近はSkypeを利用した面談も普及してきてきます。就活生は今のうちにSkypeのアカウントを開設しておくと、後々役に立つでしょう。

4. 就活セミナーに参加してみる

大学が主催するものはもちろん、学外の団体が主催する様々な就活イベントが開催されています。大抵は無料で参加できますので、気軽に参加してみましょう。まずは行動してみる癖をつけるつもりで、1日だけバイトオフの日を作り、就活に片足を突っ込んでみてください。

そういったセミナーやイベントの探し方がよくわからないという人は、学校の就職支援課やキャリアセンターを訪問し、大学の職員の方に相談してみましょう。のちのちには、エントリーシートの添削や面接の練習などにも協力してくださる方々です。どの学年の学生にも、また、そもそも就活するかどうか迷っているという場合でも、親切に相談にのってくださいますよ。

また、OfferBoxでも2025年卒向けのイベントも開催しています。オンライン開催で気軽に参加いただけますので、ぜひチェックしてみてください!

https://offerbox.jp/event/

2025年卒の就活も、始める人はもう始めています。手軽に始められることから就活を始めて、あとから慌てることのないようにしましょう!