会社説明会で伝えるべき6つの内容と好印象につながる準備・ポイント

毎年会社説明会を開催しているものの、ターゲット層からの応募につながらず、母集団形成に悩みを抱えている企業は少なくないでしょう。

就活中の学生は数多くの会社説明会に参加しているため、説明の内容や話し方、プログラムなどに工夫がなければ、自社の魅力が伝わらないばかりか、就活生の印象にも残りません。

本記事では、会社説明会を開催する目的や基本的な流れ、就活生が会社説明会で知りたがっている内容、就活生に好印象を与える会社説明会のポイントなどを詳しく解説します。

また、会社説明会の実施に欠かせないのが、スライド資料の準備です。そのままお使いいただけるテンプレート(PowerPoint)をご用意しました。ダウンロードして、ぜひご活用ください。

目次

会社説明会の2つの目的

新卒採用において企業が会社説明会を実施する目的は、主に次の2つが挙げられます。

母集団形成

さまざまな属性の就活生が参加する会社説明会では、一度に多くの就活生と接点を持つことが可能です。

ナビサイトなどでは自社のことを知らない学生にプッシュ型のアプローチを行うのは難しいですが、合同会社説明会などに参加すれば、自社を認知していない層との接触機会を得られます。より幅広い層へのアプローチが可能になるため、認知の壁を超えて母集団の量を確保したい場合に向いている施策です。

また、個別会社説明会では自社の社員と就活生が直接対話したり、参加した就活生の情報を収集したりして就活生とのコミュニケーションを促進し、より母集団の質を高めることもできます。

自社理解の促進

もう1つの目的は、企業の魅力を詳細に伝えて就活生の理解を深め、選考へと進んでもらうことです。

ナビサイトなどを経由して応募した就活生の中には「知っている企業だから」「なんとなく良さそうだから」といった理由で応募する就活生も多くいます。企業理解が浅いまま選考に進んでも入社へのモチベーションが高まらず、途中離脱するケースも少なくありません。仮に内定を出したとしても、就活生が複数社から内定をもらっている場合、企業理解が浅ければ相対的に内定辞退の可能性が高まるでしょう。

つまり、最終的に入社へとつなげるには、より自社理解を深めることが重要です。選考の段階で入社の決め手となる情報をできるだけ多く提供するためにも、就活生と直接会話できる機会である会社説明会の活用は重要事項といえます。

会社説明会の主な種類とそれぞれの特徴

会社説明会には、就職情報会社やハローワーク、商工会議所などが主催し複数の企業が参加する「合同企業説明会」と、自社独自で開催する「個別企業説明会」の2つのパターンがあります。

それぞれのメリットとデメリットについて説明します。

合同企業説明会

合同企業説明会とは、複数の企業の担当者が同じ会場に集まり合同で開催する形式の説明会を指します。合同企業説明会の主なメリットとデメリットは以下の通りです。

メリット

- 参加者が多いため、たくさんの就活生に自社についてアピールすることができる。

- 参加している他社の情報を収集することができる。

デメリット

- 人気企業などの参加も多いため、自社が埋もれてしまい就活生の印象に残らない可能性がある。

- 自社のブースに就活生が集まらないと人気のない企業のイメージを持たれてしまう。

- ブースのスペースが限られているため、就活生とゆっくりと話す時間が取れない。

個別企業説明会

個別企業説明会とは、企業が単独で会場を確保して行う形式の説明会です。個別企業説明会の主なメリットとデメリットは以下の通りです。

メリット

- しっかりと時間をかけて自社のアピールをすることができる。

- 就活生からの質問に答えたり個別にやりとりする時間がとれる。

デメリット

- 知名度が低い企業の場合、参加者が集まりにくい。

- 時間があるので、説明する内容をしっかりと準備しておかないとつまらないという印象を与える可能性がある。

Web説明会

Web説明会とは、パソコンやスマートフォンなどを通じて、オンラインで開催される会社説明会です。新型コロナウイルス感染症の流行により大規模なイベントの開催が難しい時期があったことから、Web説明会を取り入れる企業が急増しました。Web説明会の主なメリットとデメリットは以下の通りです。

メリット

- インターネット環境があればどこからでも参加可能で、遠隔地からでも多くの就活生を集客できる。

- 集客用会場を用意する必要がなく、会場費・人件費や準備にかかるコストを抑えられる。

デメリット

- 対面形式と比較して深いコミュニケーションを取りにくい。

- 参加者の反応を把握しにくい。

Web説明会の開催方法は、大きく以下の2つに分けられます。

- ライブ配信型

- 録画配信型

それぞれの方法を解説します。

ライブ配信型

「ライブ配信型」は、オンラインでリアルタイムに配信を行う説明会です。チャット機能などを使えば就活生は随時気になったことを質問できるため、オンラインでも一人ひとりとコミュニケーションをとり、親睦を深められます。チャットではより気軽に発言できることから対面の説明会より多くの質問が集まる傾向があります。説明中でもどんどん質問してもらうようにすると、就活生の意欲向上につながるでしょう。

とはいえ、実際に会社を訪問するよりも企業の雰囲気を掴みにくいことは事実です。チャットで質問ができるといっても、参加者が多いと全員の質問に回答することは難しく、疑問を解消できない就活生がいるかもしれません。「社内の雰囲気が分かる写真や動画を活用する」「別途社員と直接話せる場を設ける」などして、就活生の疑問や不安を解消する機会を設けるのが効果的です。

録画配信型

「録画配信型」は、予め録画しておいた説明会の動画を、就活生にインターネットで自由に視聴してもらう方法です。就活生は、好きな時間・自由な場所で担当者の説明を聞けます。気軽に視聴できるため、より多くの就活生に視聴してもらって母集団を形成したい場合に向いている手法です。まだ業界や企業への理解が進んでいない就活生を念頭に置き、わかりやすい内容にすると良いでしょう。

また、オフィスで社員が実際に仕事をしている様子や、従来の企業訪問でも見ることができないようなリアルな映像を配信すると、自分が働くイメージがしやすくなります。

ただし、就活生が自由に視聴できる反面、途中離脱する可能性が高いというデメリットを念頭に置かなくてはなりません。通常の会社説明会では、人事担当者が目の前にいるため終わるまで退席しにくい雰囲気がありますが、録画配信型の説明会は内容に興味を持てない場合、途中で視聴を止めることも可能です。就活生に最後まで見てもらえるよう、構成や内容の工夫が大切になります。

就活生に好印象を与える会社説明会のポイント

会社説明会は、企業の人事担当者と就活生が最初に接触する機会です。ここでの印象が、企業全体に対するイメージに影響を与えることになる可能性があります。そのため会社説明会を開催する人事担当者は、就活生に好印象を与えることを意識して進めることが大切です。

ポイント1.就活生に伝えるべき内容を整理する

会社説明会での内容や伝え方が悪ければ、せっかく参加してくれた就活生に悪い印象を与えてしまうことになります。まずは、会社説明会で就活生に何を伝えるか検討することが必要です。

就活生が知りたい内容を伝える

会社説明会では、企業が伝えたい情報を一方的に伝えるのではなく、就活生が知りたいと思っている情報を意識して提供することが大切です。

テーマを絞って自社の魅力を伝える

合同企業説明会で、就活生は何社もの説明を聞くため、あまり多くを説明しても逆に印象に残らない可能性があります。

また、先述の調査結果にある通り「不必要な話を長々された」と悪い印象を持つ学生もいます。人間が集中して話を聞ける時間は、2分半が限界という説があります。会社説明会では、1回の説明の時間を区切って、途中に就活生の緊張を和らげるような会話を挟むなど、就活生に説明が長いと感じさせないように工夫しましょう。

他社との違いを説明する

会社説明会に参加する就活生は、しっかりと志望の業界や職種、企業が決まっている人もいますが、まだ業界や企業研究が進んでいない段階の人も多くいます。

就活生は、複数の企業を比較検討して応募先を決めるため、他社との違いや他社にはない自社の特徴や魅力を伝えることが大切です。

そのためには、採用担当者自身が自社について深く理解する必要があります。方法としては、企業側の観点ではなく就活生の観点で自社の分析を行うと良いでしょう。

ポイント2.活発なコミュニケーションを促す仕掛けを用意する

就活生が知りたい情報を漏れなく得られるよう、コミュニケーションを取りやすい状況を意識的に作り出すことも重要です。具体的には、以下の2つの対策があります。

説明会前・後に資料を配布する

会社概要などの基本的な情報を就活生が事前に把握できるよう、説明会の前後に資料を配布しましょう。会社の基本情報が網羅されていると、就活生は質問したい内容などを事前に整理でき、企業側も説明会当日には深い内容に絞って会社説明ができます。

また、手元に資料があると説明会後の振り返りにも利用でき、より企業理解が深まります。

事前・説明会中に質問を受け付ける

説明会の最中はもちろんのこと、説明会の前にも質問を受け付ける仕組みを作ると、就活生とのコミュニケーションがさらに深まります。説明会開催前に問い合わせフォームなどのURLを就活生に送付しておけば、就活生がどのような疑問を抱いているのか企業側も事前に把握でき、説明会の内容をブラッシュアップできるでしょう。

また、前述の通り、Web説明会の場合にはチャット機能を活用すると就活生からの活発な質問を引き出せます。対面式の説明会であれば、説明会前や休憩中などにアンケート用紙を配布し、後半に回収するといった流れにすると、気軽に質問してもらえるでしょう。

ポイント3.就活生が魅力を感じるプレゼンテーションを作る

プレゼンテーション能力は、営業職だけでなくさまざまなビジネスシーンで必要なスキルです。人事担当者や採用担当者は、プレゼンテーション能力を高める努力が必要となります。

就活生にも理解できるように説明する

具体的な仕事の内容を説明する時には、専門用語などを使わずに、就活生でも理解できる言葉に言い直して説明することが大切です。

会社説明会に参加する就活生は、それぞれ就職活動の進み具合や志望度合いが違います。業界の知識がない就活生にもわかるような言葉で説明するようにしましょう。

就活生に対して丁寧な対応を心がける

印象の良かった会社説明会の理由では「社員が魅力的だった(42.1%)」「就活生への対応が丁寧だった(50.2%)」となっていて、会社説明会で受けた社員の印象が企業に好印象に影響しています。

反対に印象が悪かった会社説明会の理由では、「社員が高圧的な態度だった(16.9%)」「社員の態度が悪かった(17.0%)」「社員のやる気が見えず、誠実さを感じなかった(22.7%)」が多くありました。

就活生は、自社に入社しなくても、将来の取引先や顧客になる可能性もあります。悪い印象を与えないためにも、丁寧な対応を心がけることが大切です。

見やすいパワーポイント資料を作る

会社説明会では、説明する時にパワーポイントを使用する企業が多いと思います。この時の資料がわかりにくいと、言葉でしっかりと説明しても就活生に自社の魅力が伝わりません。

他社と比べて、見やすく内容を理解しやすい資料を作るようにしましょう。

【実務用】会社説明会スライドのテンプレートをダウンロードする

人事ZINEでは、会社説明会スライドのテンプレートを準備しております。本記事とあわせて、テンプレートも実務でご活用ください。

資料ダウンロード会社説明会に必要な事前準備

会社説明会において就活生が知りたがっている情報を的確に提供し、好印象を抱いてもらうには、綿密な事前準備が重要です。会社説明会の開催前に必要な事前準備を解説します。

会社説明会のスピーカー・担当テーマ決定

説明会の内容やターゲットに適したスピーカーを選定すると、より具体的でリアルな情報提供につながります。スピーカーはテーマに合わせて、複数人を選定してください。例えば、以下のような人員を選定します。

| テーマ | 適したスピーカーの例 |

|---|---|

| 経営方針やビジョン、事業の優位性、社会的意義などを伝える | 社長、経営層、役員など |

| 各職種の業務内容、どのような人に合っているかなどを説明する | 人事担当者 |

| 詳細な業務内容、やりがい、苦労などを当事者の立場で伝える | 各部署の先輩社員 |

| 入社後に苦労したこと、どのような成長があったかなどの体験談を伝える | 入社1~2年の新卒社員 |

このように、各テーマを深く語れる人材を選定し、より詳しい説明内容をすり合わせていきます。

会場の確保・設営案の整理

スピーカーとして参加する社員の日程調整と同時に、会場の確保を進めましょう。会場によりますが、机やマイクなどの備品は借りられても、参加者用のイスなどは数が足りないことがあります。備品の数が足りているか、企業側が備品を別途用意する必要があるかどうかも必ず確認してください。

また、合同説明会の場合には企業イメージに合わせてブースを装飾するケースが多いです。企業カラーを用いたデザインを施したり、自社製品を展示したりなど独自の装飾をすると就活生の注目を集められるため、業者に相談するなどして設営案を整理しておきます。

運営スケジュール・プログラム決定

説明会当日の全体スケジュールとプログラムを決定し、参加者に共有しておきます。プレゼンテーションの流れだけでなく、各テーマの時間配分や各質問にかける応答時間、休憩時間などもおおまかに算出し、タイムスケジュール表を作成しておくと、当日の進行がスムーズです。

合同説明会であれば、20~30分程度の間隔で会社説明を実施し、参加者の入れ替えを行う流れが一般的です。就活生と1対1で話す時間を設ける場合には、1人10分前後を目安にしましょう。

告知・集客方法の決定

説明会の告知や集客方法は、ターゲット像に合わせて選定します。就活生を対象にする場合には、ナビサイトや採用ホームページだけでなく、SNSでの発信が有効です。会場準備の様子やスピーカーの紹介などをあわせて投稿すると、説明会への期待感を高められます。

会社説明会の効果を最大化する集客方法

せっかく魅力的な会社説明会を設計しても、ターゲット学生が来なければ志望度を上げることはできません。会社説明会で話す内容に共感してくれそうな学生を集めましょう。そのため欲しい学生に絞って直接スカウトを送ることができるダイレクトリクルーティングでの集客がおすすめです。代表的なダイレクトリクルーティングサービスとして、OfferBoxを紹介します。

企業のオファー送信数と学生のオファー受信数に上限があるため、メールの開封率は82%の高水準という点が大きな特徴です。2024卒の就活生は246,000人が利用しており、理系・文系問わず全国の幅広い大学群・学部に所属する学生が利用しています。

成功事例や料金プランはこちら

会社説明会後のエントリー導線の設計

告知と同様に、説明会後のエントリーを促す仕組み作りも大切です。会社説明をして終わりではなく、エントリー方法の紹介やエントリーシート記入の案内を入れると良いでしょう。より深い企業理解につなげるため、社内見学会や先輩社員との座談会を開催し、そちらへの参加を促す方法もあります。

また、就活生との接点を維持する意味では、SNSやYouTubeチャンネルのフォローを促すことも効果的です。説明会から間隔があくほど自社の印象が薄れてしまいますので、就活生とのコミュニケーションが途切れないよう継続的な接点づくりを意識しましょう。

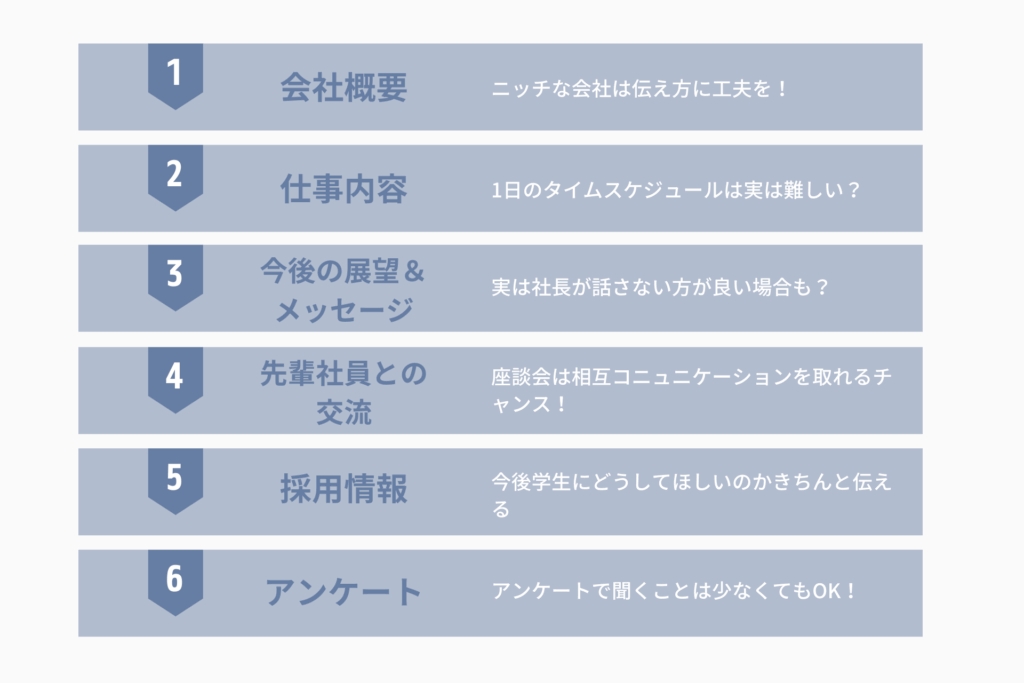

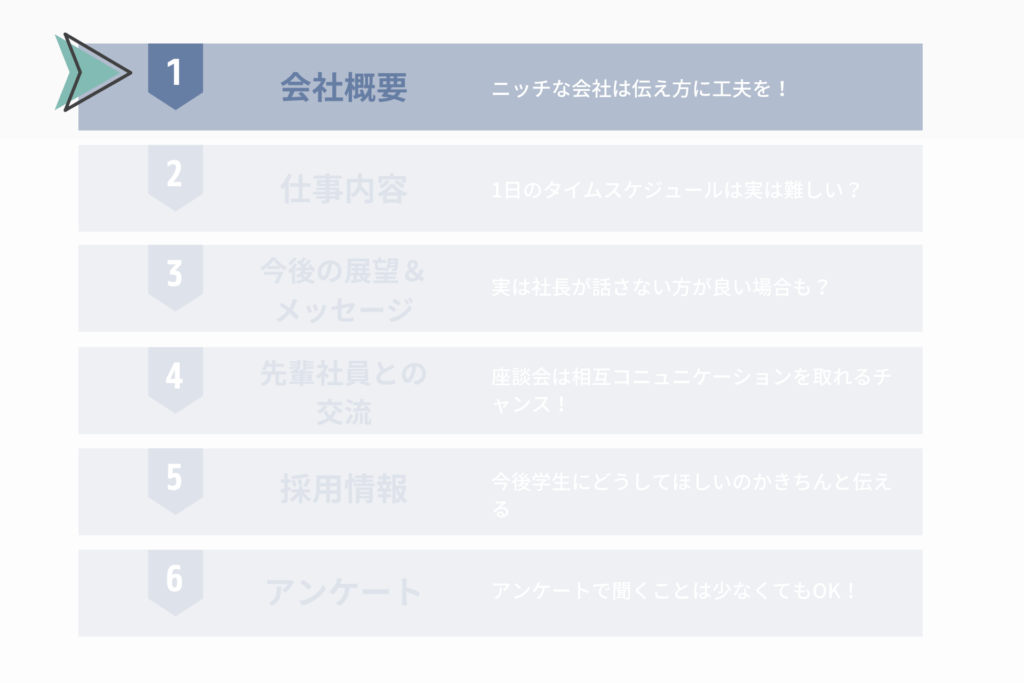

会社説明会の流れと伝えるべき内容

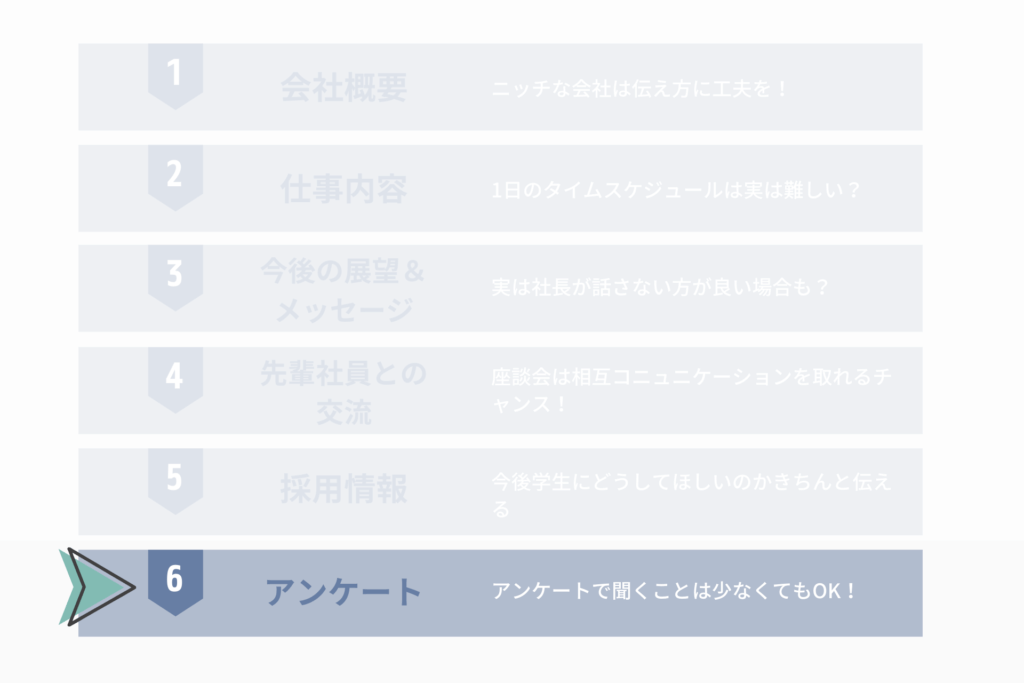

新卒採用での一般的な会社説明会の流れは次の通りです。

- 会社概要

- 仕事内容

- ビジョン・経営幹部メッセージ

- 先輩社員との交流・現場の声

- 採用情報

- アンケート

ここでは会社説明会の流れをそれぞれ詳しく解説するとともに、実際の採用担当経験者のワンポイントアドバイスを生の声で紹介します。

1.会社概要

「会社概要」の内容では、企業名の由来が何々で、元からこういう歴史があって、今どんな事業を行っていて、サービスはどんなものがあって、グループはどんな会社があって、男女比はどれぐらいで、など、事前情報より詳細に説明するにあたって、学生が理解しやすいように会社の概要を紹介しましょう。

加えて、会社概要を発表する前に、発表者の自己紹介も必要です。名前、部署(人事部など)、入社何年目などの基本情報を紹介しましょう。

発表者が入社した志望動機をざっくばらんに、学生側の気持ちに立って伝えることにより、グッと学生の興味を引けるチャンスになるかも知れません。

【ワンポイントアドバイス】ニッチな会社は伝え方に工夫を!

『会社概要』の内容をより良くするために、採用担当経験者のワンポイントアドバイスを生の声で紹介します。

採用担当経験者

でも、すごくニッチな事業をしていても、業界No.1などシェアが高く、実は魅力的な企業もあると思います。肌感覚ですが、ニッチな業界No.1の企業に限って伝え下手な企業があると思います。

例えば、業務用冷蔵庫の部品メーカーなどのニッチな企業の場合、学生にシェアが高いことを伝えた上で、「弊社の製品は普段学生のみなさんと接点がないように思われるかも知れませんが、実は身近にあるんですよ。今日、コンビニに行ってペットボトルの飲み物を買った人はいますか?実は、そのドリンクが冷やされていたコンビニの冷蔵庫は弊社の製品かもしれません。弊社製品の業界シェアは・・・。」など、学生が普段認知にしにくいニッチな業界に対して、よりイメージの解像度を上げて、興味を持ってもらう工夫が必要です。

2.仕事内容

「仕事内容」では、主に実際に働くにあたって、どんな仕事をするかなど、就業場面での具体的イメージを持ってもらう事に狙いがあります。学生から見ると、社会人として実務を担うことは、実体験が乏しいのでイメージが難しいことが想定されます。イメージが難しいことを想定した上で、なるべく学生に分かりやすく使える工夫をしましょう。

事業内容、職種など、大雑把に説明するよりも、「社員の1日スケジュールを教えていてください。」などの学生からのニーズに対して、職種毎の仕事内容など、できる限りピンポイントで伝えましょう。

【ワンポイントアドバイス】1日のタイムスケジュールは実は難しい?

『仕事内容』をより良く紹介するために、採用担当経験者のワンポイントアドバイスを紹介します。

採用担当経験者

何時にメールチェックして、何時にお昼ご飯食べて、何時から外出してアポに行きますよ、みたいなスケジュールが固定的にある人は、そんなに多くないんじゃないかなと思います。

週単位、月単位など大きく見ていくと1日のスケジュールにバラつきが出てきて当たり前ですし。職務がきちんと分かれているとスケジュールを説明しやすいかもしれませんが、総合職として一通りの業務を広くやっていると説明しづらい部分もあります。

大きい会社だと1つの部署などで仕事して少なからず職務が別れている傾向があるので、学生さんに1日のスケジュールはある程度わかりやすく伝えられるかも知れません。でも、小さい会社だと割とオールラウンダーとして日毎に性質の離れた仕事をすると、説明の難易度が上がります。また、学生さんのイメージも難しいのかも知れません。

その時は、なるべく「お客様に届けるまでの一部分の業務だけではなく全て携われます!」など、魅力的に聞こえるように工夫が必要でしょう。

3.ビジョン・経営幹部メッセージ

新卒採用では、将来の幹部候補として新入社員に期待を込める企業もあります。そのため「ビジョン・経営幹部メッセージ」では、現経営幹部などからビジョンを共有することによって、一緒に企業文化を作りながら働いていくことを動機付ける狙いがあります。

学生によっては、「営業がやりたい!」など限定的な志望動機の場合もあります。企業は、総合職採用など職種で今後長期の目線で見て柔軟に社内外の環境に適応できる人材要件を定義する必要もあるでしょう。

社内外の環境に柔軟に対応できる人材を確保するためにも、ビジョンなど物事の考え方、捉え方レベルの抽象度で共感が必要であり、長期的に働くイメージを持ってもらう工夫が必要です。

【ワンポイントアドバイス】実は社長が話さない方が良い場合も?

『ビジョン・経営幹部メッセージ』の内容をより良くするために、採用担当経験者のワンポイントアドバイスを紹介します。

採用担当経験者

社長が威圧的な場合など、採用の観点から企業にも学生にも良い影響を与えづらいと判断したらならば、避けることも選択肢として必要でしょう。

「社長にビジョンを語ってもらわないと、社長の立場がないな。」という変な気遣いもできるだけ避ける方がいいですね。気まずい気持ちは分かりますが、モヤモヤを抱えたまま当日を迎えると上手くいかないことはよくあります。

企業ビジョンを伝えられるのであれば、中堅社員でも全然いいと思います。

ビジョンを伝えるのは社長など経営陣でなくても、学生にとって伝わりやすく、上手に話せる人、想いを言葉にのせて魅力付けできるような人の方が、必要なのかなって思うときもありますね。

4.先輩社員との交流・現場の声

「先輩社員との交流・現場の声」では、学生が社員と近い距離で交流することにより、実際に入社して働くイメージを、より明確にもってもらう狙いがあります。

学生の働くイメージをより明確にもってもらうために、「社風」など実際に足を運ばないとわかりづらい雰囲気を掴んでもらいます。

一通りの会社説明が終わり、最後10分程度、現場社員を1人発表の前に立ってもらって質問を受け付ける内容だけでは、学生から質問が出にくい場合や、時間の制約などもあるので、交流として企業の雰囲気を掴むことは難しいかもしれません。

ですので、できる限り目的を達成できるような内容が必要になってきます。

内容としては、例えば、座談会など現場の社員とざっくばらんに交流する伝え方などが有効でしょう。

事業や職種に分けて1テーブルに社員を数人配置して、少人数の学生で囲んで質問して、移動していくことにより、社風に加えて学生の知りたいことを現場の言葉から直接聞くことができ、より実際に働いているイメージが持ちやすいでしょう。

【ワンポイントアドバイス】座談会は相互コニュニケーションを取れるチャンス!

『先輩社員との交流・現場の声』の内容をより良くするために、採用担当経験者のワンポイントアドバイスを紹介します。

採用担当経験者

若手の先輩社員だけで座談会をやってしまうと、学生さんに対してすごく先輩風を吹かす場合もあって、距離感が近いことが良くない場合もあります。

でも、若手社員と上司をセットにすることによって、学生さんが入社すれば一番下っ端になるので、先輩社員と上司の関係性を直接確認できます。

自分が入社すると「こんな感じになるのかな。」って、なんとなく上司部下の関係性のイメージが深まりますよね。

ちなみに、私の会社で実施したとき、上司部下の関係性が良かったので雰囲が良く(イジったり、イジられたり、普通に雑談をしたり、仲の良い感じ)、すごく学生さんからウケが良かったですね。

リソース的に無理がないのであれば、なるべくたくさん社員さんに出てきてもらった方が良いと思います。

5.採用情報

「採用情報」では、主に募集要項や今後の選考フローなどの手続きを紹介します。

募集要項には次のような内容で、学生と選考が始まる事前のすり合わせを行う狙いがあります。

- 職種

- 仕事内容

- 求める人材像

- 勤務地

- 就業時間帯

- 給与

- 福利厚生

- 休日、休暇

- 応募方法

- 選考プロセス など

選考フローの説明では、説明会が終了後に参加した学生が選考を進むにはどうすれ良いのか、連絡手段はいつまでにどんなツールで行うか、選考に進む前に提出する書類や課題はあるかなど、選考に進むための詳細な情報を伝えます。

【ワンポイントアドバイス】今後学生にどうしてほしいのかきちんと伝える

『採用情報』の内容をより良くするために、採用担当経験者のワンポイントアドバイスを紹介します。

採用担当経験者

例えば、現段階ではそこまで面接の詳細な日時が決まってないと思うので、ざっくり伝えるぐらいです。加えて学生さん『らしさ』を選考では見たかったので、あまり試験対策して欲しくない事情もありました。

説明会に来てくれた学生には、選考情報として「一次選考のエントリーシートを提出してくださいね。また後日エントリーシートをメールで送りますね」など、選考フローをアナウンスします。本格的に選考に進んでいく雰囲気を出しつつ、学生の選考まで動機付けしていきます。

6.アンケート

「アンケート」では、今年度と次年度に活かす2つに狙いを分けて実施する場合があります。

今年度では、どの事業に興味を持ったか、どんな仕事がしたいか、何社ぐらい受けているか、自社は第何志望かなど、採用市場における学生の動向を把握する狙いなどがあります。

次年度では、説明会のどこが分かりやすかったか、何を知りたかった、知りたいことを知れたかなど、説明会のクオリティや満足度を調査して、次年度にブラッシュアップさせる狙いがあります。

【ワンポイントアドバイス】アンケートで聞くことは少なくてもOK!

『アンケート』の内容をより良くするために、採用担当経験者のワンポイントアドバイスを紹介します。

採用担当経験者

たくさんの質問項目があったとしても、全てをデータ化して検証して改善していければ良いのですが、現実的に難しい面もあります。

加えて中には、アンケートで聞いたところで活かしにくい情報もあります。例えば、『志望業界』『志望企業』など聞いたとしても、どうやって自社の採用環境を改善していくのだろうと言う疑問も当時はありました。就職活動を進めるにつれて、学生の気持ちもすぐ変わりやすいので、聞いたところであまり活かしにくい感じはあります。

まとめ

会社説明会は、就活生の企業理解を深めて応募意欲を高め、質の高い母集団を形成するための採用プロセスです。説明会を通じて自社の魅力が明確に伝わっていれば、入社への動機付けになり、内定辞退の可能性を低減できます。

ただし、自社の魅力を伝えたいあまりに説明が一方的にならないよう注意してください。会社説明会では「就活生が知りたい情報」を重点的に伝えることが大切です。対面式の説明会であれば事前アンケート、Web説明会であればチャット機能などを活用し、就活生とコミュニケーションを取りながら説明を進めましょう。

また、会社説明会では就労経験のない就活生でも理解しやすいよう、わかりやすい説明資料が求められます。こちらのページでは説明会で活用できるスライド資料がダウンロードできますので、ぜひご活用ください。