新卒採用をするメリットとは?中途採用との比較や向いている企業の特徴も解説

新卒採用といえば、社会人経験のない新規大学卒業者を、そのポテンシャル(潜在能力)で、つまり即戦力というより「長期的な」目標でもって採用するものです。

しかし、日本の慣行でもある「終身雇用」が崩壊したと言われ、若者も転職を当たり前に考えるようになった今、新卒採用のメリットが分からないと感じる人事の方もいらっしゃるかもしれません。

「そもそも、新卒じゃないといけない理由ってなんだっけ?」と問うことがあれば、それは採用活動や人事を見直すチャンスです。採用の目的を見失ってしまうと、その後の育成や配置、評価、昇進などすべての人事施策が「ブレる」ことになりかねないからです。

そうならないために、終身雇用が崩壊する今からの時代にも重要な「新卒採用のメリット」をお伝えします。

また、人事担当者の方向けに、「2024卒の採用市場から学ぶ!Z世代×新卒採用」という資料をご用意しました。ぜひダウンロードして、これからの自社の新卒採用戦略の策定にご活用ください。

目次

新卒採用と中途採用の違い

新卒採用と中途採用の大きな違いは、「採用の対象」と「採用タイミング」の2つです。新卒採用が、高校あるいは大学(専門学校)卒業見込みの学生を対象としているのに対して、中途採用では社会人経験のある人材を対象とします。

新卒の採用タイミングは、春から秋にかけての期間であり、基本的なスケジュールが決められています。一方中途採用は、重要なポジションの退職など、採用ニーズが発生したタイミングで選考・採用するのが一般的です。

企業にとっての新卒採用のメリット

企業にとっての新卒採用のメリットは、以下の3つです。

- 企業文化を継承しやすい

- 将来の幹部候補を採用できる

- 組織の年齢構成を変えられる

上記3つのメリットについて、詳しく解説します。

企業文化を継承しやすい

新卒採用の代表的なメリットとして挙げられるのが、企業文化を継承しやすいことです。中途採用だと、すでに別の企業文化を経験した人を採用することになるため、カルチャーの継承が難しくなる可能性もあります。

しかし新卒は、一般的には社会人経験のない学生であり、企業文化を受け入れやすい人材です。中途採用でありがちな、「企業文化・業務の進め方によるミスマッチ」といったリスクを、比較的抑えやすくなっています。

将来の幹部候補を採用できる

将来の幹部候補を採用できるのも、新卒採用のメリットです。中途採用の場合、幹部候補ではなく、実際に幹部として働いてくれる「即戦力」を採用するのが基本となっています。

一方の新卒採用は、学生のポテンシャルを見て採用し、その後中長期的な目線で教育するのを前提としています。将来の幹部候補を採用して、じっくりと育てられれば、組織の安定化にもつながります。

組織の年齢構成を変えられる

新卒採用には、組織の年齢構成を変えられるといったメリットもあります。新卒採用は、主に高卒・大卒者を対象としていることもあり、基本的には「若い人材」です。若手社員が加わることにより、組織の若返りを実現できます。

組織の新陳代謝が行われることで、労働力不足に対応できるだけでなく、新しいアイデアが生まれる環境を醸成できます。こうした若い人材による組織の活性化は、第二新卒以降層〜ミドル層の採用が中心となる中途採用にはないメリットです。

企業にとっての新卒採用のデメリット

数々のメリットがある一方で、見逃せないデメリットもあります。新卒採用のデメリットは、以下の3つです。

- 戦力になるまで時間・コストがかかる

- 選考が長引く可能性もある

- 景気に影響される

上記3つのデメリットについて詳しく解説します。

戦力になるまで時間・コストがかかる

新卒採用も大きなデメリットとして考えられるのが、戦力になるまで時間やコストがかかることです。中途採用は、必要な能力・経験を持った人を採用するため、入社した段階から戦力として換算できます。

しかし新卒採用は、社会人経験のない学生を対象としているため、「実務に必要な能力」を持っている可能性は高くありません。いわゆる「即戦力」の採用には向いていないので、注意が必要です。

選考が長引く可能性もある

新卒採用は、選考が長引く可能性もあります。従来は、広報・選考・内定それぞれの解禁日として「大学3年次の3月(広報解禁)」「大学4年次の6月(選考解禁)」「大学4年次の10月(内定解禁)」になるという、経団連の採用選考に関する指針(就活ルール)が存在していました。

しかし2021年卒以降、新卒の就活ルールに関しては、経団連から政府主導に切り替わることになり、新卒採用の早期化・通年化に取り組んでいる企業もあります。こうしたなかで新卒採用は長期的な取り組みが必要になるケースもあるのです。

景気に影響される

景気に影響されやすいのも新卒採用のデメリットです。景気が良い場合、企業は新卒採用に積極的になり、採用競争が激しくなる傾向があります。

リクルートワークス研究所の調査によれば、リーマンショックや東日本大震災、コロナ禍の際には求人倍率が落ち込み、小泉景気、アベノミクス景気では上昇基調にあるということです。

一方で景気が悪い場合、採用競争は緩くなるものの、企業としても先行きが不安ななかで新卒採用に踏み切りにくくなります。採用予算や枠が増えない可能性も否定できません。

企業にとっての中途採用のメリット

中途採用の主なメリットは、以下の4つです。

- 即戦力人材を採用できる

- 足りないポジションをピンポイントで採用できる

- 研修コストを節約できる

- 視点・ノウハウが広がる

上記4つのメリットについて詳しく解説します。

即戦力人材を採用できる

即戦力人材を採用できるのが、中途採用最大のメリットといっても過言ではありません。新卒採用は、社会人経験のない学生が対象であり、「中長期的な教育・研修が必要である」といったデメリットがありました。

中途採用では、業務に必要な経験や能力、資格などを明示しつつ人材を募集します。あらかじめ設定した条件に合致した人のみを採用するため、入社してすぐに活躍してもらえる可能性が高いでしょう。

足りないポジションをピンポイントで採用できる

中途採用には、足りないポジションをピンポイントで採用できるといったメリットもあります。

新卒採用は、ある程度の条件は設定するものの、基本的には人材の「ポテンシャル」を重視する方法です。一方の中途採用は、「営業経験◯年以上」「◯◯を使った開発経験◯年以上」など、具体的な条件で採用します。

募集から内定まで数週間で終わらせるなど、新卒採用よりもスムーズに採用できる可能性もありますが、採用手法や企業のノウハウによって異なります。

研修コストを節約できる

研修コストを節約できるのも中途採用のメリットです。新卒採用では、採用にかかる費用に加えて、新入社員を教育するためのコストが必要になります。

しかし中途採用では、「自社が求める能力・経験を持っている即戦力人材」を採用するため、研修や教育にコストがかかりにくくなります。

「若い」かつ「研修が必要」な新卒と比べて、研修コストを節約しやすくなりますが、完全に不要ではない点には注意が必要です。

視点・ノウハウが広がる

組織にはなかった新しい視点やノウハウが得られるのも大きなメリットです。「同業他社からの転職」「異業種からの転職」によって、得られる効果が異なります。

同業他社からの転職であれば、自社にはないノウハウを提供してもらえる可能性があります。一方で異業種からの転職であれば、業界の常識にとらわれない、斬新な発想・アイデアを得られることもあるでしょう。組織力の底上げになるのはもちろん、事業拡大にも大いに貢献してもらえます。

企業にとっての中途採用のデメリット

中途採用のデメリットは、主に「早期退職のリスクがある」「企業文化・方針に馴染めないリスクがある」の2点です。メリットに続いて、デメリットも詳しく解説します。

早期退職のリスクがある

中途採用のデメリットとしてよく挙げられるのが、早期退職のリスクです。中途入社の社員は、新卒入社の社員とは異なり、転職を経験している分「転職のハードル」が下がっています。特に高度な能力や経験を持っている人材であれば、再度の転職もそれほど難しくありません。

中途で人材を採用したはよいものの、早い段階で見切りをつけられ、すぐに転職されてしまう可能性もあります。中途採用に限った話ではありませんが、ミスマッチ対策は必須です。

企業文化・方針に馴染めないリスクがある

新しく入社した人が、企業文化・方針に馴染めないリスクがあるのも、中途採用のデメリットです。前職の企業文化・方針に馴染んでいた人にとって、新しい環境は多少なりともストレスとなることがあります。特に異業種からの転職であれば、フィットするまでに時間がかかるケースもあるでしょう。

新卒採用と中途採用のメリット・デメリット比較

終身雇用の崩壊や採用売り手市場という今の時代の流れを踏まえて、新卒採用と中途採用のメリット・デメリットを比較しました。

新卒採用と中途採用の比較まとめ

| 新卒採用 | 中途採用 | |

|---|---|---|

| メリット | ||

| デメリット | ||

| 採用の目的 | ||

| コスト | 求人広告(ナビ媒体)サイト掲載費や、イベント参加費など高額になることが多い |

新卒採用に比べると比較的安い |

| 工数・期間 | 早期インターンシップや大規模な説明会、母集団に対する選考、内定後のフォローなど非常に工数がかかる。期間も1〜2年と長い。 |

2〜3回の面接程度で済むことが多く、期間も数ヶ月と短い。 |

| 入社後の定着 | ◯ |

△ |

| 即戦力性 | △ |

◯ |

| 採用が難しいポイント | ||

| 最近のトレンド例 | ||

新卒採用に向いている企業の特徴

新卒採用は、企業によって向き・不向きがあります。新卒採用に向いている企業の特徴は、以下の通りです。

- 若手が成長する企業風土を作りたい

- 自社の企業文化を継承していきたい

- 新規事業を立ち上げたい

上記の特徴を持っていれば、新卒採用のメリットを受けやすくなるでしょう。3つの特徴を、順番に解説します。

若手が成長する企業風土を作りたい

まずは若手が成長する企業風土を作りたい企業です。若手に任せられる仕事がたくさんあると、新卒採用のメリットを享受しやすくなります。

学生のなかには、給与や休日などの待遇面だけでなく、「その企業で成長できるかどうか」を軸に就職活動している人もいます。アシスタントのような仕事ではなく、その人が主体性を持ってできる仕事かどうかが重要です。

自社の企業文化を継承していきたい

自社の企業文化を継承していきたい企業も、新卒採用に向いています。メリット・デメリットの項目でも確認したように、社会人経験が豊富な人は、新しいカルチャーになじみにくいとされています。

若手を中心として、自社の文化を継承していければ、組織としての一体感が生まれていくでしょう。カルチャーの浸透や組織の活性化を考えているのであれば、新卒採用を検討してみるのがおすすめです。

新規事業を立ち上げたい

新規事業を立ち上げたい企業も、新卒採用に向いています。中途採用の人に比べて、新卒はカルチャーの吸収も含めて、「新しいもの」に適応する力が優れています。

新卒のなかには、「言われたことをやる」だけではなく、「主体性を持って創造的な仕事に関わりたい」と考えている人もいるでしょう。新規事業に携わった若い人材が増えれば、組織としての地力も強くなります。

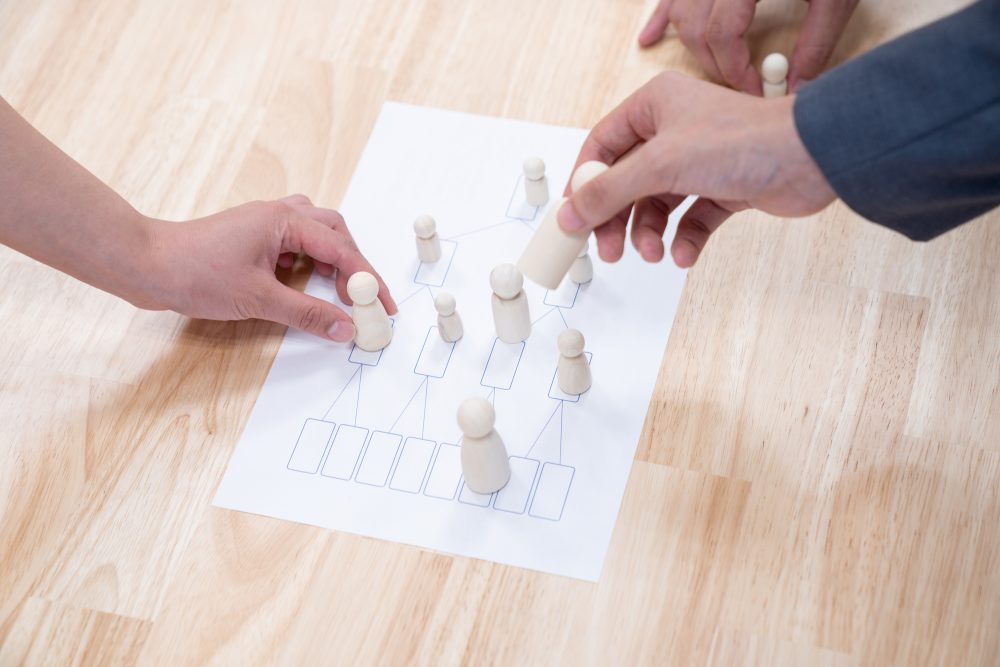

危険!「なんとなく」新卒採用の失敗経験談

採用に携わる企業・担当チームのなかには、新卒採用のメリット=「そもそもなぜ新卒なのか」を理解せずに、新卒採用を行っているところもあります。

よく見られる失敗とは、次のようなものです。

- なんとなく隔年採用

→ 年代別の人員構成がいびつになってしまい、数年後には中堅社員が激減する見通しに…

- なんとなく若干名採用

→ 入社人数がバラついて体制が整わず、「後輩のいない若手」や「場当たり的な配置転換」が起こる

- なんとなく素朴な良い子を採用

→ 新入社員は「自分のどこを評価されたか」が分からず、モチベーションが保てない

いずれも、新卒採用のメリット・目的を踏まえた採用計画ができていなかったことが原因です。これらを踏まえていないと、採用した後の人員配置や教育や人事評価など全ての人事施策にまで影響してきます。以下のような、「ぶれない軸」を持って新卒採用を行いましょう。

- 経営幹部候補として、必要な時期に必要な人数が在籍しているように採用していくこと。

- 組織活性化のため、各部門に知見をもたらしたり、若手社員の部下となるように配置すること。

- どのような人材を、会社のどのような将来のために採用・育成するのか、人材要件を定義すること。

メリットと目的を改めて整理し、最適な新卒採用計画を

終身雇用が崩壊したと言っても、新卒採用には「経営幹部候補」や「ジェネラリスト人材」、「企業文化の継承」など、さまざまなメリットがあります。

新卒採用における競争は今後も少子化等により激化を免れませんが、例えば「どの企業から見ても優秀そうな人材」(高学歴や体育会系など)ではなく、「自社で活躍する人材」を定義しターゲティングすることで、採用しやすくなることもあります。

新卒採用イコール難しいもの、大手企業や人気企業にしかできないもの、ではありません。

また、短期的な視点で新卒採用を止めてしまうことは、企業の将来の人員構成に大きな影響を与えることにも繋がります。企業の「健康」のために、代謝を促す・新しい空気を入れる新卒採用は重要です。

新卒採用は中途採用とはさまざまな点で異なります。それぞれのメリット・デメリットを比較し、自社が採用をする目的を整理した上で、ぜひ最適な新卒採用計画を考えてみてください。

また、人事担当者の方向けに、「2024卒の採用市場から学ぶ!Z世代×新卒採用」という資料をご用意しました。市場動向を押さえた上で、採用戦略に重要な3つの観点をくわしくご紹介しています。ぜひダウンロードして、これからの自社の新卒採用戦略の策定にご活用ください。