「よく目にするので何となく意味は分かるけれど、きちんと説明できない…」

「知っていることが当然とされていて、今さら人に聞けない…」

社会人にとって常識レベルの言葉は、就活生のうちからぜひ押さえておきたいもの。

今回はそうした“マスト”な基本キーワードや経済用語を、クイズ形式で5つ、確認してみましょう。

業界・企業研究のみならず、筆記試験や面接の受け答えでも役立つはずです。

難易度★ 知っていて当然!? 基本キーワード

Q1 次の2つの( )に入る言葉の組み合わせは、次のうちどれか。

( ア )のデメリットの一つに、物価の( イ )が進むと人々が予想した場合、現在ではなく将来買うほうが購入できる量が増える、と判断して、現在の需要が減ることが挙げられる。

1. ア インフレ イ 上昇

2. ア インフレ イ 下落

3. ア デフレ イ 上昇

4. ア デフレ イ 下落

Q2 次の( )に入る言葉は何か。

MaaSとは、IT(情報技術)を活用して、( )以外のすべての移動手段を一つのサービスとして利用する考え方のこと。

~解答・解説~

Q1 正解:4.ア デフレ イ 下落

デフレ(デフレーション)が起こると消費が先送りされ、モノが売れなくなり経済の停滞につながる、というデメリットがあります。

インフレ(インフレーション)は「物価の上昇」、デフレはその逆で「物価の下落」という意味だけではなく、「その結果どういう事象が起こるか」ということまで押さえておくと、経済ニュースの聞き方や読み方が深まります。

Q2 正解:自家用車(マイカー)

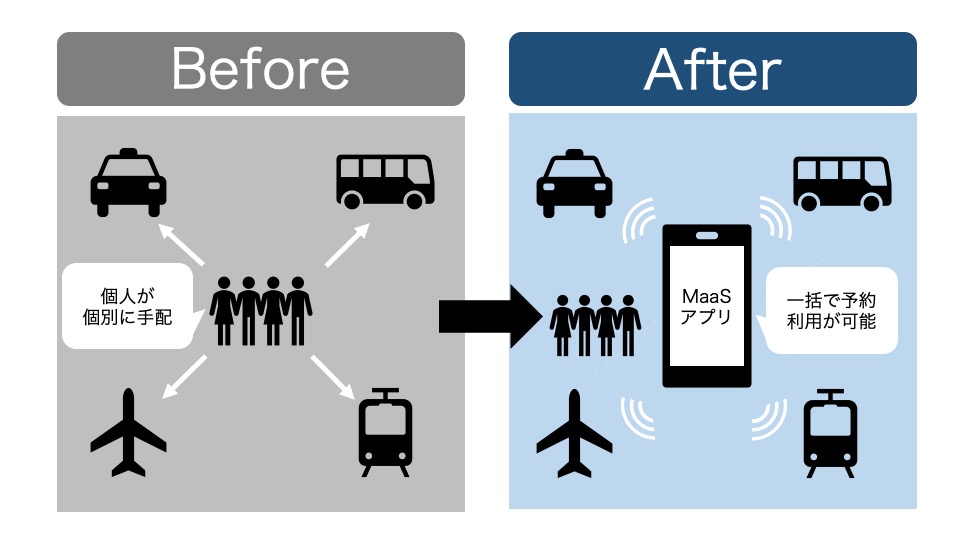

MaaS(マース)とは、「Mobility as a Service」の頭文字をとった略語。電車、バス、飛行機やカーシェアリングなど複数の交通手段を一括して検索・予約・決済まで行えるサービスや考え方のこと。

個人の利便性向上に寄与するだけではなく、環境負荷の軽減や、交通弱者(自家用車がない、運転できない、公共交通機関を使いにくいなどの理由で移動に困難を感じている人々)の支援にも役立つ次世代交通サービスとして、成長が期待されています。

MaaSによる変化

Step2 難易度★★ 新聞やニュースでよく見る経済関係キーワード

Q3 次のうち、ESG投資の説明としてふさわしいものはどれか。

1. 企業がどの程度、事務処理などの定型業務を自動化させているかに注目して投資をすること。

2. 企業が行っている文化・芸術への支援活動に注目して投資すること。

3. 企業が環境、社会、企業統治に対してどのような取り組みを行っているかを重視して投資すること。

4. 女性活躍を強く推進している企業に投資すること。

Q4 次の2つの( )に入る言葉は何か。

新規株式公開(IPO)とは、企業が株式を( ア )に新たに上場し、株式を自由に売買できるようにすること。株式を上場することで、多数の投資家から機動的に( イ )を調達しやすくなる。また、株式銘柄が新聞などにも掲載されるため、企業の知名度も上がる。

Q5 以下のうち、「マイクロファイナンス」と最も関係が深い言葉はどれか。

1. ROE

2. 社外取締役

3. マイクロファイバー

4. グラミン銀行

~解答・解説~

Q3 正解:3.企業が環境、社会、企業統治に対してどのような取り組みを行っているかを重視して投資すること。

ESGのEは環境(Environment)、Sは社会(Society)、Gは企業統治(Governance)を表します。

1の「定型業務を自動化」はRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の説明。

2の「企業が行っている文化・芸術への支援活動」はメセナの説明。

Q4 正解:ア 証券取引所 イ 資金

IPOは英語では「Initial Public Offering」といいます。

証券取引所は最も有名な東京証券取引所のほか、札幌、名古屋、福岡にもあります。なお東京証券取引所は2022年に再編が予定されており、現在の4つの市場(1部、2部、マザーズ、ジャスダック)が3市場体制に移行します。企業のステータスを表すとされてきた「東証1部上場」という言葉も、聞かれなくなるかもしれません。

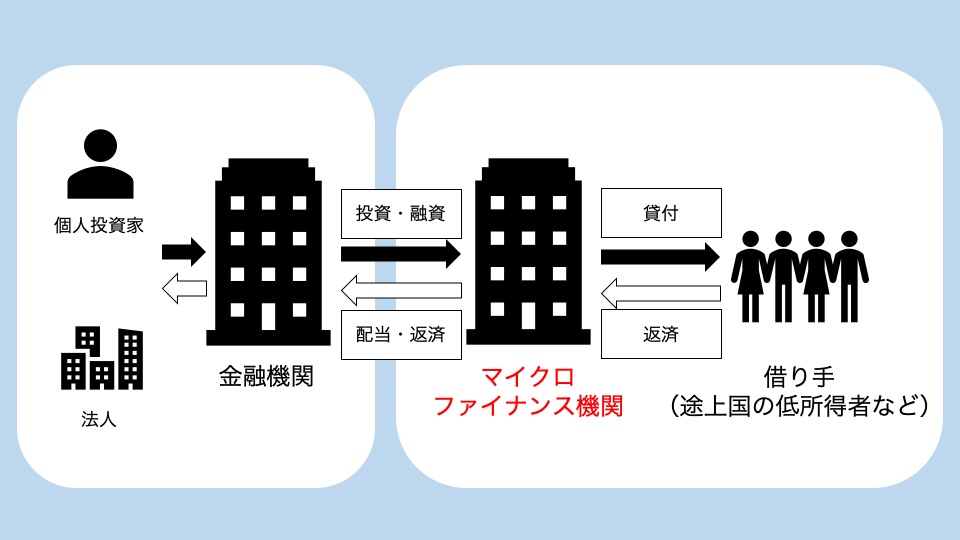

Q5 正解:4.グラミン銀行

マイクロファイナンスとは、低所得者層へ向けた無担保の小口融資など、小規模な金融サービスの総称。その発祥ともいえるのがバングラデシュで設立されたグラミン銀行です。

1「ROE」は「Return on Equity」の略で「自己資本利益率」を意味します。企業が株主から預かったお金でどれだけの利益を上げたかを示し、この数値が高いほど「効率よく稼げている」として着目されてきました。

しかしコロナ禍により手元資金の厚さが注目され、「自己資本比率」(銀行からの借り入れや社債などにどの程度頼っていないか)から安定性を見るべきだ、という考え方もあります。

2「社外取締役」は近年企業統治指針(コーポレート・ガバナンス)の観点から注目が高まり、2019年12月に成立した改正会社法で、大企業には設置が義務付けられました。

マイクロファイナンスの概念図

“マスト”キーワードを攻略するには?

クイズの出来はいかがでしたか?

こうした“社会人の一般常識”は、一朝一夕に身に付くものではありません。毎日積み重ねて、頭に入れていくことが大切です。

あまり出来がよくなかったという人は、意識して次のような行動をとってみてください。

1 新聞やニュースのチェックを習慣化。分野にも気を配る

「既にスマホで毎日ニュースを読んでいる」という人もいるかもしれませんね。

でも、自分の興味がある分野ばかり、チェックしていませんか?

「経済のニュースは小難しくて、避けてしまいがち」「苦手な分野の話題は頭に入らない」という人は、ニュースサイトや新聞社などの就活生向けウェブサイト・アプリを利用してみましょう。

図を用いた解説や、業界別重要ニュースのまとめを掲載するなど、就活生が理解しやすいよう工夫されているものが多いです。

これから情報収集を本格的に始めたいという人は、決まった時間や曜日にニュースをチェックするなど、習慣付ける工夫をしてみましょう。

2 対策本を買い、理解度を確認する

「1だけでは不安だ」「まとめて勉強したい」という場合は、ぜひ書籍を購入してみてください。

「先輩から譲り受ける」という手もありますが、日々、新しい用語も生まれていますから、できれば新しいものを入手することをおすすめします。

就活生や若手ビジネスパーソン向けにさまざまなタイプの書籍が出版されていますので、自分に合ったものを選びましょう。

(例)

- 定義が簡潔に分かる用語集

⇒1冊手元に置いておけば、分からない言葉をすぐに調べられたり、重要用語が何かを確認できたりと便利です。

- 図や写真を使っていて、ビジュアルから理解できる本

⇒難しい用語でも頭に入りやすいです。

- 一問一答集・問題集

⇒問題をこなすことで自信を得られると同時に、苦手な分野が分かります。

何より大切なのは、分からない用語をそのままにしないこと。スキマ時間をうまく活用し、1日5分でもいいので調べる癖を付けて、知識を広げていきましょう。