新卒採用の面接で学生に聞くべきおすすめの質問集一覧と効果を出すポイント

新卒採用において、自社にマッチする人材を採用するためには、面接の場で学生の素質を引き出すことが肝要です。そのためには、引き出したい要素を的確に聞き出すために効果的な質問のレパートリーを持っておくことが有効です。

しかし、新卒採用担当になったものの、

- 具体的にどのような質問をすればよいのだろうか?

- 話しやすい雰囲気を作るにはどうしたらよいのだろうか?

- 学生から表面的な回答しか得られず、本当のその人らしさを見抜けない……

と、採用面接についてお悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

新卒採用の面接では、学生にどのような質問をすれば効果的に情報を引き出せるのでしょうか。本記事では、実際に使える”究極の”質問例を、「回答から何を評価すればよいのか?」をご紹介します。

また、本記事では紹介しきれなかった質問例を場面別にまとめた「面接質問例文マニュアル」をご用意しました。ダウンロードして、自社の面接現場でご活用いただければ幸いです。

目次

新卒採用面接の質問の主な目的

新卒採用面接の質問には、学生の緊張を和らげたり、学生の能力・パーソナリティを見極めたりとさまざまな目的があります。具体的には以下の4つです。

- アイスブレイク

- パーソナリティの分析

- 潜在能力の評価

- 意欲の見極め

それぞれの目的を詳しく解説します。

アイスブレイク

アイスブレイクに関する質問の主な目的は、学生の緊張を和らげることです。面接は多くの場合、学生にとってプレッシャーを感じる状況になります。アイスブレイクの質問は、学生の緊張を和らげ、リラックスした雰囲気を作る手助けをします。

学生が本音を話しやすい雰囲気を作るだけでなく、アイスブレイクの質問に対する反応や回答からその人のパーソナリティの一端が垣間見えるのもポイントです。新卒採用面接の序盤に、欠かせない質問と言えます。

パーソナリティの分析

パーソナリティの見極めに関する質問は、学生の個性や性格特性、価値観を理解し、その人が組織にどのようにフィットするかを評価する目的で行われます。学生が自分自身をどれだけ理解しているかを知るために、自分の強みや弱み、過去の経験から学んだことなどを尋ねるなど、アプローチの方法はさまざまです。

学生がどのように他者とコミュニケーションをとるかを理解したり、そのコミュニケーション能力を評価したりするのにも役立ちます。特定のトピックについての意見や考えを発表してもらえば、学生の性格・価値観に加えて表現力も評価できます。

潜在能力の評価

潜在能力の見極めに関する質問は、文字通り、学生が持つ実力や将来的な成長の可能性を評価するために行われます。特に新卒は実務経験が少ない(もしくはない)ため、現時点での能力や知識よりも、将来どれだけ成長し企業に貢献できるかを見極めるのが重要です。

現代のビジネスの環境は目まぐるしく変化しており、企業だけでなくそこで働く社員にも柔軟性が求められます。変化する環境に柔軟に対応し、新しい能力や知識を習得する余地が大きいといった意味でも、潜在能力の高い学生の価値は大きいでしょう。

意欲の見極め

意欲の見極めに関する質問は、学生の志望動機や、企業・ポジションに対する関心を評価するために行われます。高い意欲を持つ人材は、自己成長に積極的で、結果として高いパフォーマンスを発揮して組織に貢献してくれる可能性があります。

例えば営業職志望で、企業やその製品に対する熱意を持っている人は、クライアントとの関係構築やサービス提供においてもポジティブな影響を発揮するでしょう。意欲の高い学生は、組織内の他の社員にも好影響を与え、全体のモチベーションの向上に貢献する可能性があるのも重要なポイントです。

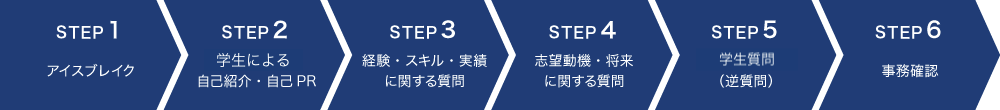

面接の流れと質問の種類

新卒採用の面接は、基本的に以下の流れで行われます。

- アイスブレイク

- 学生による自己紹介・自己PR

- 経験・能力・実績に関する質問

- 志望動機・将来に関する質問

- 学生からの質問(逆質問)

- 事務確認

まずは「アイスブレイク」と呼ばれる雑談で、緊張を和らげます。

そして学生側から「自己紹介・自己PR」をしてもらうことで人物像をつかみましょう。

また、学生への質問として「経験・能力・実績に関する質問」「志望動機・将来に関する質問」をして深掘りします。

次に学生側からの質問を受け付ける「逆質問」です。面接官からの情報提供をするチャンスとして積極的に活用しましょう。

最後に、今後の選考の流れや連絡事項などの「事務確認」をして終了です。

新卒採用の面接で使える基本的な質問集

面接官が「何を質問するか」によって、面接の精度は大きく変わります。具体的な質問例を、以下の5つのジャンルごとに見ていきましょう。

- 自己PR

- 志望動機

- 短所

- キャラクター(人間性)

- 逆境力

1.自己PRに関する質問

まずは、自己PRに関する質問の例です。

基本的な質問例一覧

自己PRに関する基本的な質問例は、以下の通りです。

- 「自己PRをお願いします」

- 「自己PRにあった○○で、苦労した点や、失敗した経験はありますか?」

- 「自己PRで挙げた○○について、具体的な事例を教えてください」

自己PRは、求職者が自分の強みや経験をアピールするためのものです。質問を通じて、その内容が真実であるかどうか、さらには具体的な事例や経験をもとにしているかを確認できます。企業の文化や価値観、求める能力と、求職者の自己PRやその背後にある価値観が合致しているかをチェックできるのも重要です。

過去の失敗や困難な状況に対する対応、その経験からの学びを通じて、学生の成長の可能性や学習意欲も評価できます。

深掘りするための質問の例

自己PRを深掘りするための質問例は、以下の通りです。

- 「その経験を通じて、自分のなかで最も大切だと感じた価値観は何ですか?」

- 「その出来事で自分がどのように変わったと思いますか?」

- 「その経験で得た学びを、今後のキャリアにどのように活かしていきたいと考えていますか?」

自己PRのエピソードをさらに深掘りするために、上記の質問も使ってみましょう。自己PRのエピソードが「気づき」や「反省」の機会になり、考え方が変わっているなら、人に「柔軟性」や「学ぶ精神」があることを推測できます。

この深掘り質問をすることで、自己PRで述べられたエピソードの人生における重要度が分かると同時に、「柔軟に学び続けて変化できる人物かどうか」もチェックできるでしょう。

学生の回答への評価方法

学生の回答への評価方法としては、自分なりに工夫する人材・成功しても失敗しても成長できる人材を評価することです。自己PRの裏付けエピソードは、「よい結果が伴った成功体験」であることが多くありますが、その成功が偶然や他者のみの力によるものでないか、見極める必要もあります。

例えば「居酒屋のアルバイトで、笑顔でお客様のニーズをつかんだ接客をしました。結果、売り上げが前月比の300%になりました!」という自己PRがあったとします。このエピソードが事実だったとしても、その「前月」が11月という居酒屋における閑散期で、翌月の12月は忘年会シーズンの最繁忙期となれば、何もしなくても売り上げがアップして当然と考えられるでしょう。

こうした場合に上記の質問をすることで、例えば「居酒屋のドリンクの作り方が非効率的だったため、お客様とコミュニケーションをとる時間がないと気づき、効率化の仕組みを作りました」など、結果に至るプロセスでの工夫や、バイタリティを見極められるかもしれません。

2.志望動機に関する質問

次は、志望動機に関する質問を見ていきます。

基本的な質問例一覧

志望動機に関する基本的な質問例は、以下の通りです。

- 「当社を選んだ理由は何ですか?」

- 「当社のどの部分や価値観に魅力を感じましたか?」

- 「当社で働くことが、あなたの人生をどのようなものにすると思いますか?」

「なぜ当社を選びましたか?」は、最も基本的な質問で、学生の直接的な志望動機を知るためのものです。志望動機に関する質問では、企業の文化やミッション、ビジョンに対する求職者の理解や関心を確認するのも重要になります。

他にも、「学生が自身のキャリアや人生のビジョンと、自社での仕事をどのように結びつけているか」「長期的なキャリアビジョンや自社での成長のイメージをどのように思い描いているか」も確認するとよいでしょう。

深掘りするための質問の例

志望動機を深掘りするための質問例は、以下の通りです。

- 「当社を選ぶ際に、どのような情報収集やリサーチを行いましたか?」

- 「当社を選ぶうえで、あなたを後押しした出来事や経験はありますか?」

- 「貴方の志望動機であれば○○業界(他の業界)も該当すると思うのですが、なぜ○○業界(志望業界)を志望しているのか教えてください」

学生が志望動機を形成する過程で、どれだけ真剣に取り組んでいたかを確認するのが主な狙いです。会社比較や業界比較に関する質問をして、自社(もしくはその業界)でなければならなかった理由が導き出せると評価がしやすくなります。

自社に「来たがっている」ことも重要ですが、それよりも「来てほしい人材かどうか」を見極めましょう。志望度やエンゲージメントは後からでも高められますが、価値観を変えたり、持っていない資質や能力を習得させたりするのは容易ではありません。

学生の回答への評価方法

学生の回答に関しては、企業理念への共感、事業理解の深さ、長期的に働くイメージがある人材を評価します。

採用市場は売り手市場であり、かつ終身雇用はもう存在しないだろうと考えている今の就活生世代は、就職を「通過点」と考えていることが多くあります。入社した後も、どのようにキャリアを選択していくか考えて行動を選択していかないと、AI(人工知能)に奪われる仕事や消えてしまう産業があることをよく知っているからです。

そのような世代の自社への志望動機がどの程度強いか、本当に自社に入社してコミットしてくれるかどうかを確認するために、自社で働くことが「人生において実現したいこと」と密接に関係しているかを確認しましょう。

これまでの志望動機の聞き方は「なぜ当社に入社したいのですか?」「入社して何がしたいですか?」といったものでした。しかし、産業や仕事内容の変化が早い現代には、

- 企業理念に共感し、そこに示される社会を作りたい

- 特定の能力や経験を身につけてキャリアアップしたい

など、長期的な人生の目標(生きがい)につながる志望動機を持っている人材のほうが、入社の確率が高いだけでなく、入社後のモチベーションも高く、長く働いてくれる可能性が高いと言えます。

3.短所に関する質問

短所に関する質問についても確認しましょう。

基本的な質問例一覧

志望動機に関する基本的な質問例は、以下の通りです。

- 「あなたの最大の弱点は何だと思いますか?」

- 「短所と、それをカバーするための心がけを教えてください」

- 「過去に短所や弱点を乗り越えた経験はありますか?その際、どのようなアプローチを取りましたか?」

「短所」に関する質問は、面接の定番です。「あなたの最大の弱点は何だと思いますか?」などが最も一般的な質問で、学生の自己認識を確認するのが主な狙いです。短所の質問にあわせて、学生が自己成長や改善に向けてどのような努力をしているかを確認するのも重要になります。

上記の質問を通じて、採用担当者は学生の自己認識や成長意欲、そして弱点に対する対応策(問題解決能力)を総合的に理解できるでしょう。

深掘りするための質問の例

短所を深掘りするための質問例は、以下の通りです。

- 「その短所が生まれた背景や原因は何だと思いますか?」

- 「その短所を持つことで、あなた自身や他者にどのような影響をもたらしたと感じますか?」

- 「他者からその短所についてのフィードバックやアドバイスを受けた経験はありますか?」

例えば1つ目の質問は、求職者の自己認識の深さや、自身の性格・行動の原因を理解しているかどうかを確認できます。

短所に関する質問は、面接マニュアルにも記載されており、学生が事前に回答を用意しているケースも多くあります。短所を深掘りするための質問は、短所について細かく知るだけでなく、学生の対応力を評価する際にも役立つでしょう。

学生の回答への評価方法

学生の回答に関しては、短所を認められる謙虚さを持っている人材を評価します。

短所は誰にでもあるものです。厄介なのは、「短所を認識していないこと」「認識しているのに対策をとらないこと」です。

この質問からは、本人が短所を認めているかどうか、そして具体的な対策をとっているかどうかを聞けます。仕事をするうえで重大なミスなどにつながらないよう、日常的に意識をしている人材を評価しましょう。

例えば、以下のように、具体的かつ習慣化された対策をとれているとよいでしょう。

- 短所:忘れっぽい → 対策:カレンダーで予定とTODOを一限管理し、1日の最初と最後に見直すことを習慣にしている

- 短所:人を褒めるのが苦手 → 対策:面と向かっては言えないが、手紙やメールで節目に伝えるようにしている

4.キャラクターに関する質問

キャラクターに関する質問も紹介します。

基本的な質問例一覧

キャラクターに関する基本的な質問例は、以下の通りです。

- 「あなたは、親しい人からどのような人(キャラ)だと言われますか?」

- 「自分自身を動物に例えると、何だと思いますか?その理由は?」

- 「あなたはチームでの仕事と一人での仕事、どちらが得意ですか?その理由は?」

いずれもキャラクターに関する質問としては、定番中の定番です。他者の視点からの求職者の性格・キャラクターを知るだけでなく、自己認識や自己イメージも理解できます。

「キャラ」という言葉は、学生の素顔にぐっと近づきやすい言葉でもあります。それまで面接で見せてきたのとは違った一面が分かり、普段の生活や友人間での様子がイメージしやすくなるのではないでしょうか。

深掘りするための質問の例

キャラクターを深掘りするための質問例は、以下の通りです。

- 「他人から言われているキャラについて、自分ではどう思いますか?」

- 「あなたが自分で思うキャラクターと、他人が感じるキャラクターの違いは何だと思いますか?」

- 「あなたのキャラクターが、チームや組織のなかでどのような影響をもたらすと感じますか?」

他者評価と自己認識のギャップを理解したり、学生が自身のキャラクターをどのように組織の文脈で位置づけているかを理解したりするのが主な狙いです。

自己のキャラクターを深く理解している人は、基本的にコミュニケーション能力は高く、他者との関係構築にも優れています。採用担当者は学生のキャラクター・性格の背景にある部分を理解し、より総合的な人物評価を行えるようになるでしょう。

学生の回答への評価方法

学生の回答に関しては、組織内での立ち位置や得意な役割から、自社に必要なポジションの人材を評価するのがよいでしょう。

親しい友人に見せる顔(キャラ)は、学生が得意な役割(=ポジション)であるとも言えます。そして会社のなかでも、長く働いているうちに同様のキャラクターに落ち着くことが多いでしょう。新入社員のうちは緊張したり恐縮したりしていても、やはり長時間・長期間を過ごす会社ではだんだんと素の顔になってしまうものです。

キャラが分かれば、面倒見のよい人材をバックオフィスに配属したり、嘘をつかない堅実な人材に営業を任せたり、あるいはタイプの違う上司の補佐役にしたりと、適材適所の配置を考えられます。

逆に、キャラを把握できず不得意なポジションに配置してしまうと、モチベーション低下や離職の危険性もあります。

組織は「個々の能力」だけでなく、チームとして関わりあった時の「相乗効果」が重要です。業務内容やメンバー構成を考えて、自社に必要なポジションに適した人材を見極めましょう。

5.逆境力に関する質問

最後に、逆境力に関する質問も紹介します。

基本的な質問例一覧

逆境力に関する基本的な質問例は、以下の通りです。

- 「自分の希望や意見が通らなかった経験を教えてください。また、その時どのように行動しましたか?」

- 「最も困難だったと感じる経験や挑戦は何でしたか?それをどのように乗り越えましたか?」

- 「プレッシャーやストレスが高まる状況で、自分をどのようにコントロールしますか?」

逆境力は、レジリエンスとも呼ばれます。レジリエンス(resilience)とは、「跳ね返り」「弾力」「回復力」などを指す単語です。組織開発においては「環境やストレスによる逆境にも適応し、心身の健康を保てる力」といった意味で使われます。

上記のような質問は、求職者が逆境や困難な状況に直面した時の対応や思考、ストレス耐性、自己管理能力などを確認できます。

深掘りするための質問の例

逆境力を深掘りするための質問例は、以下の通りです。

- 「困難な状況を乗り越えた経験のなかで、最も学びを得たポイントは何でしたか?」

- 「逆境に直面することで、あなたの価値観や人生観にどのような影響がありましたか?」

- 「困難な状況で最も支えになった人やものは何でしたか?」

上記のような質問は、学生の逆境に対する対応の背後にある思考、感情、動機を詳しく理解するのが狙いです。

深掘りする際は、「実際のエピソード」を聞くのが重要です。「仕事において上司と意見が違ったらどうしますか?」など抽象的な話にしてしまうと、イメージで答えることになってしまい、実際その状況になった時の行動と乖離する可能性があります。

あくまでも実体験を聞き、「なぜそう判断したか」「結果どのようになったか・何を学んだか」「どう感じたか」などを深掘りしましょう。

学生の回答への評価方法

学生の回答に関しては、逆境においても工夫や切り替えによって精神の安定を保てる人材かどうかを軸に評価するとよいでしょう。

上でも触れているように、重要なのは具体性で、学生が具体的な事例や状況を挙げて回答しているかを重点的に確認します。逆境のなかで他者とどのようにコミュニケーションを取ったのかなど、協調性やチームワークの能力を評価するのもおすすめです。

【目的別】新卒採用の面接で使える質問集

上記の基本の質問以外に、面接で使える「質問集」をまとめました。以下の6種類に分けて紹介します。

- アイスブレイク

- 過去の経歴

- 志望動機・入社意欲

- 仕事観

- 対人スキル・人間性

- 性格・価値観

アイスブレイクで使える質問例

アイスブレイクでは、「シンプルな答え」で回答できる質問が適しています。相手が答えに迷わず気軽に回答できる質問にしましょう。

例えば以下のような質問です。

- 面接会場までは、どうやって来られましたか?

- 寒くなりましたが体調は崩されてませんか?

- Web会議ツールの使い方で、分からないところはありませんか?

過去の経歴に関する質問例

過去の経歴について質問する際は、「あいまいな部分を明確にする」という目的を達成するよう意識しましょう。経歴のなかで「具体的に深掘りできる部分」を探し、その点を引き出す質問を考えます。

例えば以下のような質問です。

- ○○の活動に参加したとのことですが、具体的に何を担当しましたか?

- ○○の経験は何年ぐらいですか?

- 経歴のなかで、特に自分の成長につながったものはどれですか?

志望理由・入社意欲に関する質問例

学生が自社に「何を期待しているのか」を知るために、志望理由・入社意欲を質問することが重要です。採用後のミスマッチを防ぐだけでなく、自社の特徴や魅力をアピールするきっかけにもなります。

例えば以下のような質問です。

- この業界で、他社ではなく当社を選ばれたのはなぜですか?

- 当社はどのような会社だと思いますか?

- この業界を選んだ理由は何ですか?

- 同業のA社や業種の異なる会社への就職は考えていないのですか?

仕事観に関する質問例

仕事についての考え方や、目的意識などの「仕事観」を引き出す質問もおすすめです。何のために働くのか、どのような働き方を理想とするかなど、自社で長く働けるかどうかの参考になる以下のような質問をしましょう。

- 仕事を選ぶ際、特に重視するのはどのような点ですか?

- 今後の目標・夢は何ですか?

- この仕事で重要なことは何だと思いますか?

対人スキル・人間性に関する質問例

コミュニケーション能力が分かるような質問もしてみましょう。入社後に他の社員や担当上司との人間関係をスムーズに作れるかどうかの判断材料になります。

以下の質問を参考にしてください。

- 「こういう人は苦手」と感じる人のタイプはありますか?

- 人間関係で困った経験はありますか?どのように解決されましたか?

- 普段の会話で、心がけていることはありますか?

性格や価値観に関する質問例

学生の性格や、仕事に限らない「基本的な価値観」が分かる質問も重要です。できるだけ学生の「素の性格」が分かるような質問を考えましょう。以下の質問例を参考にしてください。

- 何か、日ごろから個人的に行っている勉強や習慣はありますか?

- ストレスを感じた時、どのように対処していますか?

- 日常で「失敗から学んだ経験」について話してください

新卒採用の面接で質問の効果を最大化するためのポイント

新卒採用の面接で質問の効果を最大化するためのポイントは、以下の4点です。

- 共通の質問文を用意する

- 質問の意図・聞き方を面接官に共有する

- 質問方法のマニュアルを用意する

- 採用面接を振り返りつつ質問内容を調整する

それぞれのポイントを詳しく解説します。

共通の質問文を用意する

新卒採用の面接で重要なのは、共通の質問文を用意することです。ここまでに紹介したような5問程度の共通質問を設け、どの候補者にも同じように一通りの質問をすれば、評価のコツをつかみつつ公平な面接選考につながります。

「なんとなく」ではなく、根拠を持って公平に学生を採点・評価することは、精度の高い人材採用に必要な「戦略」です。相手の学生は入社後は長きにわたって企業を支えてくれる「人財」であることを意識して、一人ひとりのよさを引き出すような質問をしていきましょう。

質問の意図・聞き方を面接官に共有する

質問の意図・聞き方を面接官に共有するのも重要です。各質問がなぜ重要であるのか、その背景や目的を明確に説明します。面接官が質問の意図を理解していると、全ての学生に対して一貫した評価を行えるようになります。

質問の意図を共有すると、面接官が学生の回答に対してどのように深掘りを行うべきかを理解できるため、より有益な情報を引き出しやすくなるのも重要なポイントです。同じ意図で異なる聞き方や表現を使って、学生の異なる側面を引き出す方法も共有します。

質問の意図・聞き方を面接官に共有する際は、面接官トレーニングを行うのがおすすめです。面接官トレーニングを詳しく知りたい場合は、下記記事も参照してください。

質問方法のマニュアルを用意する

面接官トレーニングと同時に、ノウハウをマニュアルの形で体系化しておくのも重要です。質問方法のマニュアルを用意することで、面接官が一貫した質問を行い、学生の回答を公平かつ効果的に評価できるようになります。

マニュアルには、事前に検討・検証された質問が記載されているため、その質問を用いて効果的な情報収集ができます。質問の流れや順序も記載されているため、面接がスムーズに進行し、学生の面接体験を損ないにくいのもポイントです。

マニュアルには、カテゴリー(自己PRや逆境力など)ごとに質問をリストアップし、背後にある意図や目的を明記します。面接官マニュアルについて詳しく知りたい場合は、以下の記事も参照してください。

採用面接を振り返りつつ質問内容を調整する

採用面接を振り返りつつ、質問内容を調整するのも重要なポイントです。面接を通じて得られた情報やフィードバックを参照し、必要に応じて改善を行うことで、より精度の高い情報収集と評価ができるようになります。

例えば、過去の面接で使用した質問が、求める情報を効果的に引き出せていたかどうかを確認します。採用された人材が実際に期待通りのパフォーマンスを発揮しているかどうかもあわせて、質問自体を総合的に評価しましょう。

質問が目的に沿った情報を得られなかった場合や新しいニーズが出てきたような場合は、質問内容を調整、もしくは新しい質問を追加します。

ダイレクトリクルーティングの活用で聞き出すべき事柄を事前に把握する

自社が求める学生を見抜くには、ダイレクトリクルーティングの活用もおすすめです。ダイレクトリクルーティングとは、企業が求める人材に対して直接アプローチして採用する手法です。

なかでもOfferBoxは、代表的な新卒採用向けのダイレクトリクルーティングサービスです。多くの学生から支持を集めており、1学年246,000人以上の就活生が利用しています(※)。最新の学生数データは、「データで見るオファー型採用」にて随時更新しています。

(※2024年4月末時点での2024年卒学生実績)

登録している幅広い学生の中から自社が求める条件に合う人材を検索し、ピンポイントで直接オファーを送ることができます。OfferBoxは、学生のプロフィールの項目数は34項目と充実していることも特徴です。オファーを送る時点で、学生が自社にマッチするかを見極めることができます。

また学生一人ひとりの「過去のエピソード」や「自己PR」「私の将来像」などが記載されているため、面接時に聞き出すべき事柄を事前に把握しておくことができます。

成功事例や料金プランはこちら

まとめ

新卒採用面接の質問は、主に「場を和ませて緊張を解く」「パーソナリティ・価値観を理解する」「現在の能力や潜在能力を把握する」「入社意欲を見極める」などの目的があり、学生に問いかける際は、状況に応じて質問の意図を明確にしておくと効果的です。

また面接をスムーズに行うにあたっては、共通の質問文や質問マニュアルを用意しておいて、事前にトレーニングしておくことが有効と言えます。本記事で紹介した質問例も参考に、自社の目的・事情に合う質問文や質問手法を検討してみてください。

なお、面接で使える質問例文集を資料としてまとめております。ご興味がある方はご活用してはいかがでしょうか。