入社前研修(内定者研修)は何をする?内容や目的、テーマの例、実施時期を紹介

新卒採用では、学生の内定承諾から実際の入社までに期間があくケースが多くあります。入社前研修(内定者研修)はこの期間に内定者フォローの一環として行うものですが、実際に企画しようとすると、いつどのような内容で行うべきか、悩む人事担当者は多いかもしれません。

この記事では、入社前研修の概要・適切な実施時期や主な目的を整理したうえで、扱うべきテーマやプログラム例も詳しくご紹介します。効果的に行うポイントやよくある質問・回答もあわせてお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。

人事ZINEでは、内定者フォローのポイントを網羅的に解説した資料「内定者フォローイベントに活用できるテンプレート」をご用意しています。入社前研修や内定者懇親会といった内定者フォローを検討・実施する際に、ご活用ください。

目次

入社前研修(内定者研修)とは

まずは、入社前研修の概要と実施時期など、基本的なポイントを押さえていきましょう。

入社前研修の概要

入社前研修とは、新卒採用において内定者フォローの一環として行われるものです。内定後、入社までの期間が比較的短い中途採用とは異なり、新卒採用では、内定承諾から入社までに半年から1年ほど時間があくことも少なくありません。

その間に内定者に必要な知識を身につけてもらったり、お互いのイメージをすり合わせたりするのが、入社前研修の主な目的です。

この入社前研修を効果的に行うことで、以下のような効果が期待できます。

- 入社前と入社後のギャップをなくしスムーズに社会人生活に入ることができる

- 内定者の不安な気持ちを払拭し内定辞退を防ぐ

入社前研修の実施時期

入社前研修は、特に「この時期に行うべき」と決まっているものではありません。ただ、その内容は時期によって使い分けるのがおすすめです。

- 8~10月:内定者同士の関係づくりや社員との交流で内定後のフォローを行う

- 11~1月:ビジネスマナー研修などで社会人としての意識転換を促す

- 2~3月:業務に使うスキル習得など、より実践的な内容に移る

上記はあくまで一例ですが、最初は内定者の不安を払拭するようなコミュニケーションを重視し、段階的に社会人として必要な意識を持てるよう促すなど、時期に合わせた内容を設定するとよいでしょう。

入社前研修(内定者研修)の目的

入社前研修を効果的に行うには、その目的を意識することが大切です。代表的な目的は以下の通りです。

- 早期の人材育成

- 入社前の不安払拭

- 内定辞退の防止

- 早期離職の防止

- 同期とのコミュニケーション

ここでは、それぞれの目的について詳しく解説します。

早期の人材育成

入社前研修の目的の1つに「人材育成」があります。新入社員の教育は企業が責任を持って行うものですが、基本的なPCスキルや社会人としての意識を身につけられていない場合、どうしても受け入れる現場の負担が大きくなってしまいます。

入社前研修で内定者に向けてこの「社会人としての土台づくり」をしておくことで、入社後の人材育成がスムーズになる効果が期待できます。

入社前の不安払拭

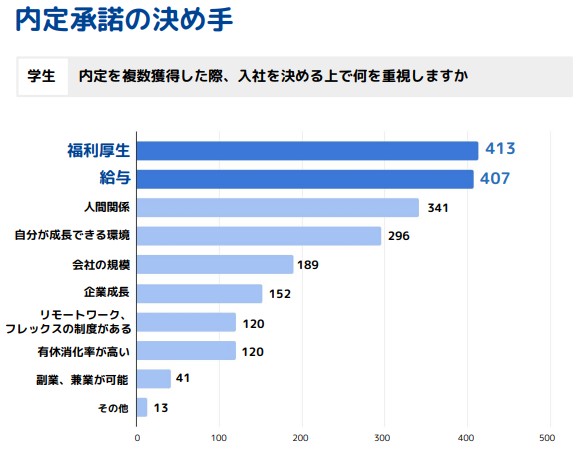

出典:株式会社i-plug【2025年卒対象】就職活動状況に関するアンケート(有効回答数:613件)

弊社i-plugが行った調査資料「どうなる?25卒・26卒 新卒採用 市場動向調査レポート(夏版)」では、学生が入社先を選ぶにあたって「福利厚生」「給与」といった待遇のほか、「人間関係」「自分が成長できる環境かどうか」といった点も重視していることがわかりました。

このように内定者は職場環境やスキルアップにも関心があるなか、入社前研修は、人間関係に慣れてもらったり、必要な知識・スキルを学んでもらったりといった観点でも重要です。

内定辞退の防止

入社前研修には、内定辞退の防止という目的もあります。入社までの期間に内定辞退が出てしまうと、改めて最初から採用活動を行う必要が出てきてしまいます。時期によっては、採用活動をもう一度行うことが難しい場合もあるでしょう。

適切なフォローにより内定者の入社意志やモチベーションを保つことも、大切な目的の1つです。

早期離職の防止

近年、新卒で入社した社員の離職率は「3年3割」ともいわれており、早期離職の防止は多くの企業にとって課題となっています。(※参考)

早期離職の理由はさまざまですが、「仕事内容が合わない」「賃金や条件がイメージと違った」「企業文化になじめない」など、「入社前のイメージとのギャップ」が挙げられるケースが多数です。

この解決方法の1つが、入社前研修です。入社前研修で内定者の企業理解や仕事内容の理解を促すことで、入社前と後のギャップを軽減する効果が期待できます。

同期とのコミュニケーション促進

内定者が同期との連帯を強め、コミュニケーションを促進することも、入社前研修の大切な目的です。社会人生活に飛び込む学生にとって、同じ立場の同期は、不安を分かち合い支え合える貴重な存在です。

「どのような人がいるのだろう?」「上手くなじめるだろうか?」といった内定者の不安を軽減し、入社前に同期との関係性を築いておくことは、入社意欲を高めることにつながります。また、同期だけではなく、年の近い先輩社員と交流の機会を設けることも効果的でしょう。

入社前研修(内定者研修)で扱うべきテーマ

入社前研修で扱うべきテーマは、マインドセットや汎用的な知識といった基礎的な内容から、実務で役立つ専門的な知識・スキルや人間関係・社内情報といったものまで幅広く挙げられます。ここでは内定者研修で扱うべき主なテーマについて紹介します。

マインドセット

マインドセットとは、主に社会人としての心構えやコンプライアンス意識といった、仕事に対する考え方や姿勢に関するテーマです。特に新卒採用の場合は、学生から社会人になるにあたって、社会人になる意識を持ってもらう必要があります。

具体的には、責任感、主体性、当事者意識といったプロ意識や報連相の重要性、時間厳守などが挙げられるでしょう。また、ハラスメント防止、情報セキュリティ、個人情報保護など、業務の安全性やコンプライアンスに関する研修も必須です。

汎用的な知識・スキル

次に挙げられるのが社会人として常に役立つ汎用的な知識・スキルです。入社前研修では、これらの基礎を理解してもらい、スムーズに社会人生活をスタートできるようにする必要があります。

例えばビジネスマナーは、電話対応、名刺交換、敬語の使い方、服装、メールの書き方といった社会人としての基本的なマナーに関する内容です。また相手に分かりやすく伝える話し方、傾聴力、質問力といったコミュニケーションスキル、さらに余裕があれば、ロジカルシンキング・問題解決能力などに関する内容を用意するのも手です。

実務的な知識・スキル

職種や業界に応じた専門知識を入社前に学ぶことで、入社後の活躍に向けた準備を整えられます。営業職であれば商談の基本や商品知識、エンジニア職であればプログラミングやシステム開発に関する知識を事前に学ぶと、専門人材としての準備になるでしょう。

社内に学習用カリキュラムがある場合はそれを使うのも手ですが、そういった教材がない場合は外部のeラーニングを活用するという方法もあります。

同期・社員情報

内定者が入社に対する不安を抱えないよう、同期や先輩社員との接点を設けることも大切です。

例えば、入社前研修で自己紹介を兼ねたアイスブレイクを実施すると、同期同士が打ち解けやすくなります。グループワーク形式で課題に取り組む時間を設け、同期との信頼感を深めてもらうのもよいでしょう。

的な仕事内容についてイメージを持ってもらうのも効果的です。

人事ZINEでは「内定者フォローイベントに活用できるテンプレート」を用意しております。内定者フォローの企画例や、目的・企画を整理するためのポイントを丁寧に解説しており、内定者フォローに役立ちます。

入社前研修(内定者研修)の実施例

入社前研修には、座学やeラーニングなどさまざまな実施方法があります。ここでは、具体的な実施例をご紹介します。また「入社前研修(内定者研修)で扱うべきテーマ」の内容をさらに掘り下げて、より具体的な内容の例も紹介します。

座学研修

内定者を集めて行う座学での研修は、入社前研修のスタンダードな形といえます。以下に、どのような内容で行われるのか代表例をご紹介します。

ビジネスマナー

挨拶や名刺交換、お辞儀の仕方、メールの書き方、電話対応などのビジネスマナーは、入社前研修で取り入れられる代表的な項目です。内定者が社会人としての基礎的なスキルを学んでいく過程で、「社会人としての意識」が自然に身についていくのもメリットといえるでしょう。

OAスキル

就職活動をWebで行うことが一般的になった今、内定者のほとんどが基本的なPCスキルを持っていることは確かです。しかしその一方で、ExcelやPowerPointなどのオフィスソフトを使い慣れていない学生も多くなっています。

入社前研修でOAスキルを取り入れることは、内定者のスキルレベルを底上げすることにつながります。そうすることで、入社後の業務習得のスピードを上げたり、受け入れる現場の負担を減らしたりといった効果が期待できます。

企業・業界・事業理解

自社が属する業界や、自社の歴史・事業に関する座学研修も、代表的な内容として挙げられます。入社前にそれらの理解を促すことによって、内定者の入社へのモチベーションの維持が期待できるでしょう。

e-ラーニング

自宅のPCを使って行うeラーニングは、内定者を集めずに行えることがメリットです。内容はビジネスマナーやPCスキルなどの基礎的なものから、コンプライアンス、簿記や経理、法律に関するものなどが挙げられるでしょう。

また、テスト結果を確認することで、点数の低い内定者へのフォローを行うことも可能です。

書籍の配布

自社が属する業界や、担当する業務に関する書籍を配布して自習をすすめてもらう方法もあります。人事担当者のマンパワーがなくても比較的行いやすい一方で、内定者の習得・理解レベルを測りにくいといったデメリットもあります。

必要に応じて課題を設けたり、座学研修と併用するなど、効果的に行う工夫をすることも大切です。

内定者アルバイト

内定者アルバイトとして、社内のさまざまな場所で働いてもらうことは、内定者が社内の雰囲気や仕事内容を体感する貴重な機会となります。あくまでアルバイトとしての立場になりますので、強い負荷のある仕事は避けるよう配慮し、経験に重きを置くようにしましょう。

ビジネスゲーム

ゲーム要素を取り入れて研修に生かす「ビジネスゲーム」は、必要に応じて入社前研修に取り入れると効果的です。以下のように、目的に応じてさまざまなビジネスゲームがあります。

- 内定者同士のアイスブレイクの役割

- チームビルディングや関係構築

- 研修カリキュラムに沿った内容のゲーム

例えばアイスブレイクが目的であれば「漢字自己紹介ゲーム」「共通点探しゲーム」、チームビルディングや関係構築を目的にするなら「NASAゲーム」「ドミノゲーム」などがあります。

資格取得や検定の支援

業務で必要な資格、関連性の高い検定があれば、資格取得や検定受検を支援することも入社前研修の方法として挙げられます。取得費用のサポートや情報提供を行うことなどで、業務に必要な知識の習得を促せるでしょう。

内定者にとっても、余裕のある学生時代に学習を進めることができ、費用のサポートが受けられるのはメリットといえます。

入社前研修(内定者研修)を効果的に実施するためのポイント

入社前研修で効果を出すためには研修の目的や現場のニーズを整理したうえで計画的に実施する必要があります。ここでは入社前研修で効果を出すためのポイントを紹介します。

研修の目的を整理する

まず入社前研修の目的を整理しましょう。入社前研修と一言で言っても会社の状況や職種、また内定者の意識・知識などはさまざまで、そういった要件に応じて最適な内定者研修は異なるものです。

例えば新卒の総合職採用であり実務的な知識・スキルは配属現場でのOJTを主体として身に付けてもらう方針であれば、入社前にはそれほど専門的な研修は必要なく、むしろ社会人としての意識や人間関係の構築に寄せたテーマを選ぶのが適している可能性があります。

このように、入社前研修は、「例年通り」「一般的な内容をとりあえず網羅する」というよりも、自社の事情に合わせて設計すると効果的です。

管理者・現場担当者にヒアリングする

具体的に「新入社員にどのようなスキルを身につけて欲しいか」について、経営層・マネージャーや現場社員にヒアリングをするのも効果的です。

経営層やマネージャーといった管理者のニーズと、実際の研修の内容が乖離していては会社として一貫性がない育成になってしまいます。こういったギャップを防ぐよう、管理者側の方針ニーズを確認するのが大切です。

また入社後には、現場の担当者が新人育成をすることになります。その新人教育に着手するにあたって最低限必要な要件を知っておけば、「現場の負担削減」や「新入社員のスムーズな業務開始」にもつながります。

研修の目的とゴールを共有する

さらに、研修の目的とゴールを共有することも重要です。

- 何のために入社前研修を行うのか

- 研修終了後にどうなっていて欲しいのか

上記の2点は、研修に関わる社員や関係者、そして、内定者自身とも共有しておきましょう。そのうえで、入社後の新人教育とも関連性を持たせて研修内容を精査していくと、スムーズに入社後へつなげることが可能となります。

スケジュールを立ててから実施する

入社前研修では、設定したゴールを目指して「最終的にいつまでに、どのようにスキルを身につければよいのか」も意識しつつ、スケジュールを立てて着手しましょう。

内定後、入社までの期間が長い場合には、「年末までは交流会や内定式でコミュニケーションを重視」「年明けから入社までは社会人としての基礎スキルを習得」など、段階的にゴールを設定し、スケジューリングするとよいでしょう。

入社前研修(内定者研修)の効果測定

入社前研修(内定者研修)は、内定辞退防止や早期離職対策、内定者の不安解消など多くの目的があります。しかし、「やっただけ」で終わってしまっては、本来の効果を発揮できません。

PDCAサイクルの「Check(評価)」のフェーズをしっかり行うことで、研修内容の改善や、内定者とのエンゲージメント強化にもつながります。

入社前研修(内定者研修)の効果測定について、以下の観点に沿って解説していきます。

- 入社前研修(内定者研修)の効果測定の指標(KPI)

- 入社前研修(内定者研修)の定性的な評価方法

- 入社前研修(内定者研修)の効果測定のタイミング・方法

- 入社前研修(内定者研修)の効果測定結果の活用方法

入社前研修(内定者研修)の効果測定の指標(定量・定性)

研修の成果を客観的に評価するには、以下のような数値ベースのKPIを活用すると良いです。

| 指標項目 | 測定内容 | 目的との関連性 |

| 内定辞退率 | 研修実施前後での辞退数の変化 | エンゲージメント・志望度の向上効果 |

| 満足度スコア | アンケートによる5段階・10段階評価 | 研修内容・運営の満足度把握 |

| 出席率・課題提出率 | 各回ごとの参加・提出状況 | モチベーション・関与度の可視化 |

| eラーニング完了率 | 動画視聴やテスト合格率など | 理解度・定着度の測定 |

| 入社後評価との相関 | 初期OJT評価や早期離職の有無 | 長期的な育成効果の検証 |

入社前研修(内定者研修)の定性的な評価方法

数値だけでは把握しきれない感情的・心理的側面は、定性的なフィードバックが重要になります。

| 手法 | 内容 | 活用シーン |

| フリーコメント | 自由記述による気づきや学び、不安点など | 課題の質的分析、次回改善のヒント |

| 面談(1on1) | 研修後や内定期間中の対話で本音を引き出す | 内定者の不安や本音の把握 |

| OJT担当者の声 | 入社後の態度・スキル面の違いを確認 | 研修の定着度・実務影響の評価 |

| 同期間の関係性 | SNSでのやりとり、雑談の多さなど | コミュニケーション形成効果の把握 |

入社前研修(内定者研修)の効果測定のタイミング・方法

入社前研修(内定者研修)の効果測定は、一度きりではなく複数回に分けて実施するのが理想的です。

| タイミング | 実施内容 | 目的 |

| 研修直後 | 満足度アンケート、理解度確認テスト | その場の反応と内容理解の確認 |

| 内定期間中 | 中間アンケート、志望度変化のチェック | 継続的モチベーションの確認 |

| 入社後3~6ヶ月 | フォロー面談、OJT担当の評価 | 長期的な効果と育成の定着確認 |

このように段階的に評価することで、即効性と持続的な効果の両方を可視化できます。

また、アンケートを設計する際、以下のポイントを押さえることで、回答率を高めることができます。

| ポイント | 内容 |

| テーマ別に設問設計 | マインド/理解度/満足度などに分類 |

| 回答形式の工夫 | 5段階評価+自由記述のセット |

| 匿名性の確保 | 回答率・本音回答を高めるため |

| シンプルな設問数 | 回答時間は3〜5分程度に |

入社前研修(内定者研修)の効果測定結果の活用方法

効果測定は「評価して終わり」では意味がありません。

集めたデータやフィードバックを戦略的に活用することで、入社前研修の価値は何倍にも高まります。

目的別の活用方法と具体的なアクション例について、以下にまとめました。

| 活用目的 | 内容 | 具体的な活用例 | 期待できる効果 |

| ①次年度研修の改善 | 測定結果をもとに、研修プログラムをアップデート | ・満足度の低いテーマの入替 ・提出率の低い課題の形式変更 ・フィードバックを活かした構成見直し | ・研修満足度 ・実施効率の向上 ・定着率アップ |

| ②社内報告・レポート | 経営層や現場責任者への成果報告資料として活用 | ・内定辞退率や出席率の推移をグラフ化 ・コメント抜粋を提示して説得力UP | 研修の意義・効果を可視化し、社内理解を促進 |

| ③人材戦略との接続 | 採用・配属・教育との連携を設計する材料にできる | ・テスト結果を配属適性判断に活用 ・志望度データを歩留まり改善に活用 ・入社後研修と内容連動 | 戦略的人材配置・ミスマッチ防止につながる |

| ④ブランディング・広報 | 外部発信で企業価値を高める情報資産として活用 | ・SNSや採用LPに内定者の声を掲載 ・説明会・採用パンフで「研修の魅力」を紹介 | ・他社との差別化 ・学生の志望度アップ |

| ⑤定着率・生産性の可視化 | 定量データとして組織課題への経営貢献を示す | ・研修「あり」「なし」の離職率比較 ・満足度と入社後評価の相関分析 | 人事施策のROI(投資対効果)を証明できる |

入社前研修(内定者研修)に関するよくある質問

最後に、入社前研修で人事担当者の方が持ちやすい疑問とその回答についてご紹介します。

入社前研修(内定者研修)は義務付けてもいい?

入社前は、まだ労働契約の効力が発生していない状態です。会社から入社前研修を義務づけるのは労務の提供を求めることとなるため、基本的には強制することはできません。入社前研修はあくまで内定者の同意を得て行うのが適切です。

入社前研修(内定者研修)に賃金を支払わないと違法になる?

入社前研修に内定者の同意を得ていても、内定者アルバイトや、業務に密接に関連する集合実務研修のように「労務の提供」に準ずる内容の場合、賃金支払い義務が発生します。

ただし、内定者は「始期付解約権留保付労働契約」の状態にあり、地域の最低賃金を上回っていれば、初任給程度の金額ではなくても構いません。

入社前研修(内定者研修)でも労災保険は適用される?

入社前研修で内定者が怪我をした場合などに、労災の適用対象となるかどうかについても気になるところです。

労災保険が適用されるには、まず内定者が労務を提供していて、それに対する賃金が支払われていることが前提となりますが、以下の条件も必要となります。

- 最低賃金以上の賃金を支払っている

- 研修内容が入社後の業務と関係性が高い

- 使用者の指揮命令下に置かれている

一方、研修内容と入社後の業務の関連性が薄いと労災保険の適用対象外になる可能性があります。

まとめ

本記事では入社前研修(内定者研修)の概要や実施タイミング、主な目的といった基礎知識を整理したうえで、企画する際に役立つテーマの例や実施形式についても紹介してきました。入社前研修は、人材育成だけでなく、内定者の不安払拭・内定辞退の防止やコミュニケーション促進といった重要な役割があります。入社前研修を企画する際は社内のニーズや社内事情を整理した上で最適な実施内容を検討してください。

人事ZINEでは「内定者フォローイベントに活用できるテンプレート」を提供しております。内定者フォローのイベントの重要性や、研修実施プログラムの設計方法など、内定者フォローを行うにあたって実践的なヒントをまとめております。内定者フォローのヒントをお探しの方はぜひご活用ください。