新卒の採用基準が重要な理由と決める4ステップ・注意点

選考活動において、自社が求める人材を見極めるために不可欠なのが採用基準です。中途採用の場合はスキルや実績といった比較的明確な採用基準を設定しやすいものですが、新卒採用の場合はポテンシャルを判断することが多いため、採用基準の決め方に苦労するというケースも少なくありません。

実際に、新卒採用の担当者のなかには「自社が求める人材を着実に見極めるためにはどのような採用基準を定めるべきか」「面接や書類選考において評価担当者によってブレがなく、一貫性・公平性を担保しながら選考活動を行うには」といった悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

本記事では、採用基準の概要や重要性についておさらいしつつ、新卒採用において採用基準の見直しが必要なケースや、採用基準を設定する際に重視すべきポイントなどを網羅的に紹介します。また、特に近年のコンプライアンスの動きにも配慮し、採用基準を定める際の注意点についても解説します。

人事ZINEでは、人事採用担当者の方に向けて「【サンプル】採用基準策定のための現場ヒアリングシート(記入例付き)」をご用意いたしました。採用基準を策定するためのテンプレートや、効果的な記入方法などを盛り込んでおり、新卒採用の現場で採用基準を策定する際のお役に立てていただけます。ぜひご活用ください。

目次

採用基準の役割

採用基準は、採用選考において自社にマッチした人材を見極めるための指標です。具体的なスキルや経験だけでなく、人柄や価値観などのパーソナリティ面も含むことがあります。

採用選考において、採用基準という尺度を用いると、職場環境や企業文化との親和性を確かめやすくなります。

さらに、採用基準は選考結果にバラつきが出るのを防ぐ役割も担っています。面接官がそれぞれの主観や感じ方で応募者を評価すると、結果が一貫しない場合もあるでしょう。しかし、明確な採用基準が存在すると、各面接官が同じ基準で応募者を評価するため、選考結果の一貫性と公平性が確保されます。

このように、採用基準は企業が求める人材像を具体化し、選考プロセスを公平で高精度なものにするという重要な役割を果たしています。

新卒採用において採用基準が重要な理由

採用基準は、自社が求める人材を獲得するための評価基準となるものです。なぜ新卒採用で評価基準を定めるべきなのでしょうか。ここでは、採用要件の統一、選考の公平性・透明性の確保、マッチング精度のアップという3点について解説します。

理由①採用要件を関係者間で統一するため

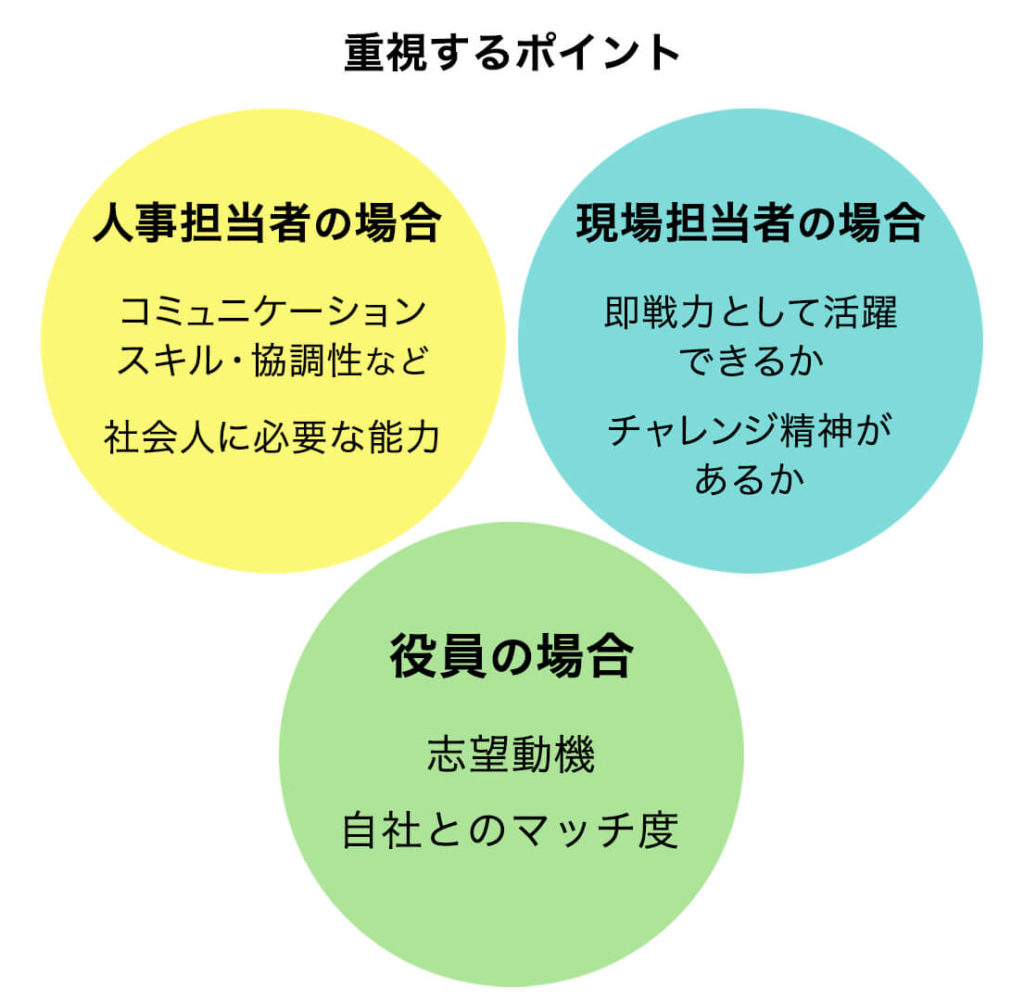

新卒採用の現場では、以下の図のように人事採用担当者、現場担当者、役員(経営層)といったさまざまな関係者が存在し、選考において重視するポイントがバラバラになる事態が起こりえます。

現場が必要としている人材とは異なる学生を採用すると、結果として職場に馴染めなかったり、戦力化に時間がかかったりとミスマッチの原因となります。

人事担当者は、現場が求める人物像を事前に把握しておかなければなりません。人事・現場・役員間で選考基準を設定することで、一定基準に基づいた判断ができ、現場の要求と大きくズレることなく選考を行うことができます。

理由②選考の公平性・透明性を確保するため

選考においてはすべての面接官が応募者を公平かつ透明性をもって評価する必要があります。

新卒採用では、面接を2〜3回実施するのが一般的です。面接を複数回実施する場合、1次面接は人事担当者が、2次面接は現場担当者が、そして最終面接は役員が面接を行うことが多いです(面接が2回の場合、2次面接に役員が加わることが多い)。

採用の選考は、会社側はもちろん、応募者側の人生にも関わる重要な決定です。それぞれの面接官や選考の担当者が真剣に取り組んでいても、無意識のうちにバイアスがかかっていたり、採用基準の意識統一が図られていなかったりすると、採用基準が徹底されない事態が発生する可能性があります。

そこで、明確な採用基準を定めて公平性を担保し、また採用可否判断の根拠を残すことで透明性を確保するわけです。

理由③自社と人材のマッチング精度を高めるため

新卒採用において採用基準を定めておくと、会社側と人材のマッチングの精度が高まるというポイントも挙げられます。

多くの場合、採用基準を定める際は、人事担当者や現場、経営層といった社内のさまざまな立場の人物が意見交換し、最終的に共通認識を集約したうえで基準を決めることになります。このように、丁寧な議論を踏まえて決定した採用基準がある場合、それに沿って応募者の評価・選考を行えば、高いマッチングが期待できます。

採用基準に沿ってマッチングの精度を高めると、自社の社風や求めるスキルレベルとあまりにも乖離した人物はあらかじめフィルタリングできるため、企業にとって大きな悩みの1つである早期離職の防止にもつながるでしょう。

新卒採用の採用基準が曖昧な場合のリスク・問題

採用基準が明確化されていないと、企業と新卒者の間に多くの問題が生じます。ここでは主な3つのリスク・問題について紹介します。

採用基準のすり合わせのコスト増大

採用基準が曖昧な場合、採用活動に携わるさまざまな人物の間で採用基準をすり合わせるためのコストが膨らんでしまう可能性があります。

先述の通り、新卒採用に限らず、採用活動は人事担当者や面接官、現場の担当者、経営層などさまざまな立場の人が関わりながら進める取り組みです。そこで採用基準が曖昧であると、面接や選考の際に相互にすり合わせが発生してしまい、コミュニケーションコストが増えることになります。

採用活動は非常に工数がかかるうえ、その結果は会社の将来にも影響する可能性があるものです。こういったコミュニケーションコストがかさんでしまうことは、組織全体にとって大きな負担になります。

書類選考・面接の精度の悪化

採用基準が明確でないと、面接で注目すべきポイントが不明瞭となり、書類選考や面接の精度が悪化してしまう可能性もあるでしょう。

選考要件が曖昧すぎると、本来はフィルタリングすべき候補者までが通過してしまったり、活躍できる可能性が高い候補者を取りこぼしてしまったりという可能性もあります。

また、会社側が求める人物像をあらかじめ会社説明会や採用サイトなどで発信しておけば、学生側もマッチング度合いを判断しやすく、選考においても的確なアピールがしやすくなります。しかし、会社側の採用基準が曖昧なままだと、学生側も判断が難しく会社側に響くようなアピールがしにくくなり、結果的にマッチングの精度が悪くなってしまうでしょう。

入社後の意識低下・早期離職

採用基準が明確でなければ、企業側と学生側のミスマッチの結果、早期離職につながるおそれもあります。

例えば、企業が暗黙のうちに「自律型の人材」を求めているにもかかわらず、それが採用基準として社内に徹底されていないケースで、自律型でない人物が入社した場合、本人は葛藤を感じることになります。このような状況は、パフォーマンスの低下や仕事への不満・ストレスにつながり、最終的に早期離職にいたる可能性があります。

早期離職が生じた場合、組織の士気低下にもつながりかねず、また採用計画の再調整も必要になることもあるでしょう。加えて新卒者の教育や研修にかけた時間とリソースが無駄になるという直接的なロスも発生するため、可能な限り避ける必要があります。

新卒採用の採用基準を見直すべきケース

採用の過程や結果について以下のような問題が発生している場合、採用基準を見直すことで解決するかもしれません。

面接官によって結果にバラつきがある

選考における評価のポイントがわかりにくく不明瞭なため、面接官の主観で面接を進めている可能性があります。自社で活躍できる可能性の高い学生を採り逃さないためにも、明確に言語化された基準が必要です。

応募者や選考通過者の過不足が起こる

そもそもの応募者や選考を通過する学生が少なく、採用予定人数を確保できないという場合は、採用基準を厳しくしすぎているのかもしれません。給与や待遇等の募集要項に対して採用基準が見合っているか、項目が多くなりすぎていないか見直してみましょう。

また、選考の通過者が多すぎる場合も要チェックかもしれません。「採用基準に漏れがないか」「要件が低すぎる項目がないか」を確認してみると、修正点が見つかる可能性があります。

人事と現場の求める人物像が一致していない

人事が採用した人員に対して現場から不満の声があがったり、現場の面接で不採用になったりすることが多い場合は、採用基準のすり合わせが必要です。まず、作成した採用基準が人事担当者や経営層だけで決められたものでないか、現場の声が十分に反映されているかをチェックしましょう。また、評価にあたって採用基準が着実に反映されているかも見直しておきたいポイントです。そのうえで、現場の声が選考プロセスに反映されていない場合は、再度現場が求めている人物像を明らかにし、意見交換を行ったうえで条件を設定してください。

社風やビジョンに合致しない人材を採用している

採用された人材が企業の文化や価値観に適合しない場合、社風・ビジョンに関する項目が採用基準に反映していない可能性があります。

具体的な事例としては、企業がイノベーションを重視し、積極的に新しいアイデアや提案を求める社風であるのに対し、保守的な思考を持つ人材が採用されているケースがあります。また、企業のビジョンが地域貢献に重きを置いているにもかかわらず、地域よりも合理性を重視する人材が採用されているケースも考えられるでしょう。

このような状況では企業方針を進めるのが難しくなり、中長期的な経営目標の達成が困難になる可能性があります。

新卒者の早期離職率が高い

新卒者の早期離職率が高いという状況も、採用基準の見直しが求められるケースの1つです。例えば、採用後に新卒者が企業の文化に馴染めずに退職するケースや、新卒者が自身のスキルと仕事の内容がマッチしないと感じて早期退職を選ぶケースなどがあります。

これらは、「採用基準が実情に合っていない」または「採用基準が面接過程で適切に反映されていない」ことが原因として発生するものです。この問題を解消するためには、採用基準を現状に即して見直し、それが面接過程において適切に反映されるようにする必要があります。

新卒採用の採用基準で重視すべき6つのポイント

新卒採用の採用基準を設定する際、具体的にどのようなポイントを意識するとよいのでしょうか。ここでは6つの観点を挙げながら、それぞれの概要とそれが必要な理由、また選考において見極める際のポイントを紹介します。

ポイント①コミュニケーション能力

帝国データバンク「企業が求める人材像アンケート」によると、企業が求める人材像として最も多かった回答は「コミュニケーション能力が高い」人物でした。この項目の回答率は新卒採用と中途採用を合わせた全体で42.3%、新卒採用に限ると46.7%という高い結果を示しています。

新卒採用は中途採用と比較してポテンシャルが重視される傾向があるなかで、企業側は「活躍できるかどうか」という潜在能力を測る基準として、面接時のコミュニケーションや意欲的なパーソナリティを重視することが示唆される結果です。

実際の採用基準として落とし込む際は、以下のようなポイントが例として挙げられるでしょう。

- 論理的な表現力

- 調和性

- 好感度

出典:帝国データバンク「企業が求める人材像アンケート」

ポイント②好奇心・探求心

好奇心や探求心を持っているということも、重要なポイントになるでしょう。

社会人経験のない新卒者は、業界構造や社内の仕組みなどを含め、右も左も分からないなかで、それらを理解しようとする姿勢が欠かせません。また、先輩や上司に指導を受けて実務経験を積んでいくなかで、「なぜこの作業が必要なのか」「効率化を図るにはどのような手段が有効か」という疑問や気づき・工夫が出てくるでしょう。競争上の優位性は、そのような好奇心や探求心から生まれることも少なくありません。

新卒採用では、新しいチャレンジに抵抗がなく、かつより深い知識や経験を得ようとする人物かどうかを評価基準の1つとするのが望ましいでしょう。

ポイント③主体性

社会人は自分の意思と判断によって行動します。行動には責任が伴い、仮に上手く行かなかったとしてもその責任は自分にあると考えるのが主体性です。指示がなくても行動し、自分の意思を発言できる人は主体性を持った人材であるといえます。

主体的であるかどうかは、日頃のパフォーマンスにも直結します。また、主体性のある人にはチームリーダーとしての素質も期待できるでしょう。

採用基準を定める際は、「これまでにリーダーシップの経験があるか」「その時にどのような責任感や目的を持って取り組んできたのか」を判断基準にするとよいかもしれません。

ポイント④適応力

適応力とは、自分が置かれた環境に合わせて行動や考え方を変えられる能力のことです。

新卒者はまず、職場環境に慣れることからはじまります。周囲にとけこむのが早ければその分仕事ですぐに成果を発揮しやすくなるので、適応力は高ければ高い方がよいでしょう。

さらに、異動や転勤のある企業ではより高い適応力が求められます。配属先によって職場の雰囲気が大きく異なることも多いので、臨機応変に対応できる能力は高く評価すべきです。

また、採用基準に盛り込む際は、「大きな環境の変化に直面したことがあるか」「その際にどのように行動したのか」を判断の基準とするのも1つの手です。

ポイント⑤企業理解度

就職への意識が高い学生は、企業理解度についての質問に対して熱量を持って語ることができます。

学生の心の中には、「本命」「第二希望」「滑り止め」などの順位があります。この順位を決めるのは、事業内容や給与、待遇などです。

つまり、事業内容を深く知っている人は企業理解度が高いと言い換えられます。自社に関する質問に熱意を持って回答できるかを判断材料の1つにしてみるのもおすすめです。

ポイント⑥経営理念やビジョンへの共感度

経営理念やビジョンへの共感はとても大切です。

仕事をしていると常に前進できるわけではありません。時には自分の業績が振るわなかったり、取引先とのトラブルが発生したりと立ち止まることもあります。

仕事が上手くいかない時、会社の理念やビジョンに共感ができていると、それが軌道修正の道しるべとなることがあります。

会社が成長していくため、理念やビジョンに共感していることは足並みを揃え前進するうえで欠かせません。

採用選考時、学生の志望動機を深掘りしてみて、理念やビジョンへの共感度を確認してみましょう。

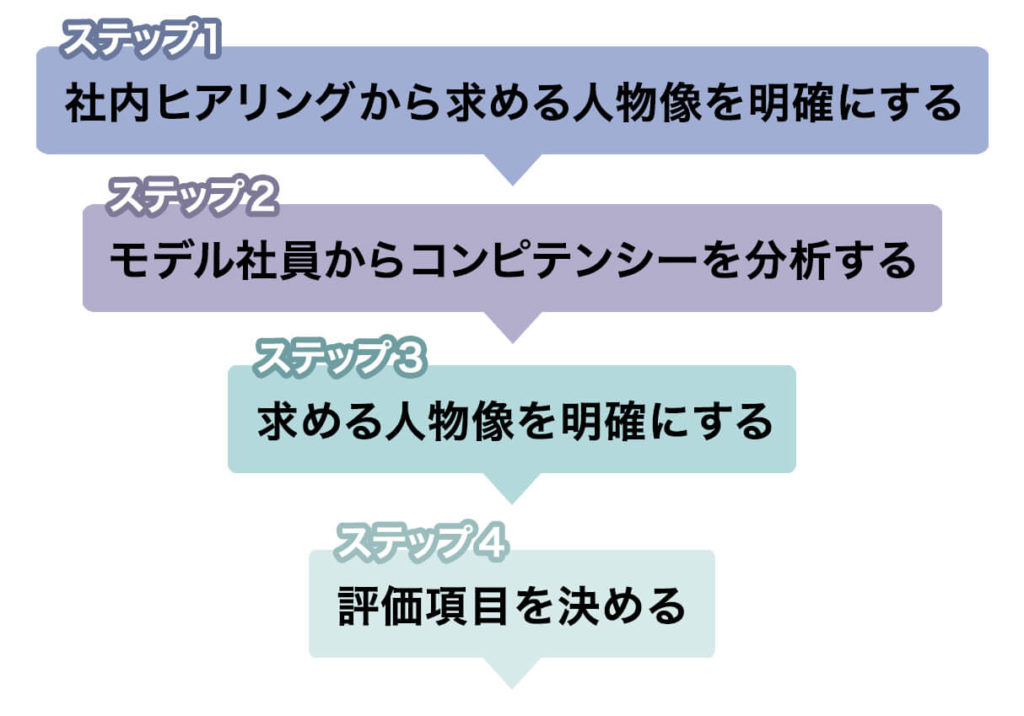

新卒採用の採用基準を決定する4つのステップ

新卒採用で重視すべきポイントがわかったら、次はいよいよ採用基準を作る段階に入ります。ここで一度、前半でお伝えした採用基準を定める理由を再確認してみましょう。

- 採用要件を関係者間で統一する

- 選考の公平性・透明性を確保する

- 自社と人材のマッチング精度を高める

採用基準を設定する際は、「上記3つを達成するためには?」と逆算するとスムーズです。

ステップ①社内ヒアリングを重視する

人事と現場で求める人材のズレをなくすには、まず現場責任者がどのような人材を求めているかを明確にする必要があります。

「今まではコミュニケーション能力を重視していたが、今年は主体性や適応力のある人材を求めている」など、採用計画は毎年変化するものです。

求める人物像はできるだけ細かくヒアリングしてください。具体性に乏しい場合は、新卒採用で重視すべき6つのポイントを参考にリスト化したヒアリングシートをもとに聞き取りをするといいでしょう。

ステップ②モデル社員からコンピテンシーを分析する

コンピテンシーとは、高いパフォーマンスを発揮する社員に共通して見られる行動特性のことです。表面的な成果ではなく、その成果につながる思考や行動から採用基準を導きだします。

コンピテンシーは以下6領域と20項目に分けられるので、部署や実際の仕事内容に合わせて設定するのがいいでしょう。

| 領域 | 項目 |

|---|---|

| 達成・行動 | 達成志向、秩序・品質、正確性への関心、イニシアチブ、情報収集 |

| 援助・対人支援 | 対人理解、顧客支援志向 |

| インパクト・対人影響力 | インパクト、影響力、組織感覚、関係構築 |

| 管理領域 | 他者育成、指導、チームワークと協力、チームリーダーシップ |

| 知的領域 | 分析的思考、概念的思考、技術的・専門職的・管理的専門性 |

| 個人の効果性 | 自己管理、自信、柔軟性、組織コミットメント |

ステップ③求める人物像を明確にする

社内ヒアリングとコンピテンシーの分析が完了したら、次は求める人物像を明確にしていきます。

現場責任者や役員が面接・合否判定する場合は、人事を含む三者で打ち合わせするのが理想です。

三者が共通の認識を持つことで採用の指針が定まり、2次面接・最終面接での合格率が極端に下がるのを防ぐことができます。

ステップ④評価項目を決める

最後は、求める人物像をもとに具体的な評価項目を決定します。

項目は数が多ければ多いほど面接官の負担が増えるので、1次面接・2次面接・最終面接でそれぞれ評価する項目を分けるのがおすすめです。ただし、自分以外が担当した面接でどのように評価されたかがわかるようにしておくといいでしょう。

評価項目が明確になると、公平かつ公正な選考が可能となります。また、早期退職につながりやすいオーバースペックな人材の見極めにも有効です。

人事ZINEでは「【サンプル】採用基準策定のための現場ヒアリングシート(記入例付き)」をご用意しております。このシートを使えば、採用基準を策定するにあたって現場へのヒアリングからシートへの記入まで、一連の流れに沿って進めていただけます。新卒採用で採用基準を定める際には、ぜひご活用ください。

新卒採用の採用基準を検討する際の注意点

厚生労働省では、採用選考の基本的な考え方として以下2点を定めています。

- 応募者の基本的人権を尊重すること

- 応募者の適性・能力のみを基準として行うこと

事業主は、適性や能力以外で採否を決めることができません。内容によっては法律で禁止されている事柄もあるので、採用基準を定める際は以下の点に注意してください。

注意点①性別や障害の差別

募集・選考時のルールとして、「性別や障害による差別の禁止」があります。基本的人権の尊重という観点から、就職の機会はすべての人に均等に与えられるべきとされています。

この内容は男女雇用機会均等法と障害者雇用促進法で定められているので、性別や障害を理由に採用基準を定めることのないよう注意しましょう。

補足ですが、採用・雇用においては年齢制限も禁止されています。

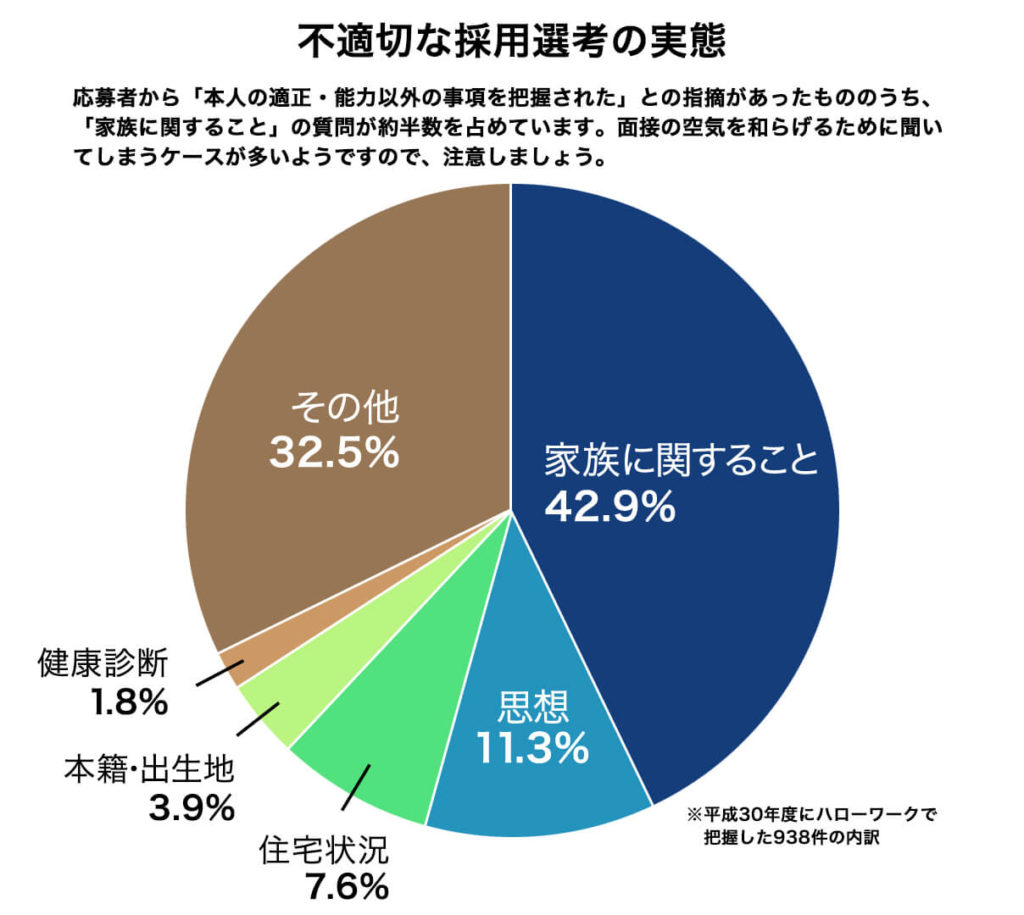

注意点②配慮が必要な事項

適性・能力とは関係のない以下の事項を把握することは、厚生労働省が定める「公正な採用選考の基本」ガイドラインに抵触する恐れがあります。

| 本人に責任のない事項 | ・出生・家族に関すること ・住居・生活環境に関すること |

| 思想信条に関わる事項 | ・宗教に関すること ・支持政党に関すること ・労働組合に関すること ・社会運動に関すること |

採用選考にあたり、身元調査を実施したり必要性のない健康診断を受けさせることも不適切と捉えられることがあります。

就職差別につながりかねない質問はしないよう注意してください。

注意点③中途採用との基準の違い

新卒採用の場合、学生が未だ社会人経験がない、または少ないため、具体的なスキルや職務経験よりも「ポテンシャル」を重視する傾向にあります。具体的には、学生の価値観、人柄、熱意、学習意欲、適応能力などが評価の対象となります。新卒者に対する主な期待は、企業文化や組織に適応し、長期的に成長して貢献してくれることです。

一方、中途採用は、即戦力として活躍できる人材を求めることが一般的です。実際に、前掲の帝国データバンク「企業が求める人材像アンケート」では、中途採用をメインとする企業において、「求める人物像は何か?」という質問に対して「専門的なスキルを持っている」という回答が2番目に多いという結果でした。したがって、採用基準には具体的なスキルセット、職務経験、業績などが主な候補として挙げられます。

出典:帝国データバンク「企業が求める人材像アンケート」

各選考フェーズでの採用基準の活用方法

新卒採用において、採用基準が固まったら、実際の選考の現場でその採用基準が適切に活用されるように徹底することが大切です。ここでは、書類選考、適性検査、面接という3つのプロセスに分けて採用基準の活用方法を紹介します。

書類選考

書類選考では、志望者の問題解決能力やコミュニケーション能力などのスキルとポテンシャルを見極めることが重要です。学歴や志望理由だけでなく、過去の経験や活動からこれらの要素を読み取るのが欠かせません。

例えば、強み・長所の欄の「課題対応力に自信がある」という点だけを見て判断するのではなく、学生時代に複雑なプロジェクトに取り組んでいた経験があるかどうかまで確認することで、その強みの裏取りを行います。そのほか、特に強み・長所の欄には記載がなくても、団体活動やボランティア活動を積極的に行っていたという情報があれば、コミュニケーション能力や社会貢献への意識を推測できるでしょう。

こうした情報をもとにポテンシャルを測れば、採用後のミスマッチを防ぎやすくなります。

適性検査

適性検査では、志望者の能力だけでなく、性格や価値観の一致も重要な観点となります。

例えば、リーダーシップやチームワーク、ストレス耐性などの観点から評価を行います。このような観点から評価することで、「自社の職場環境に適応できるか」「自社のチーム内で円滑にコミュニケーションを取れるか」「プレッシャーにさらされていても適切に対応できるか」などを見極めることが可能となります。

面接

面接では、志望者のコミュニケーション能力や適応性を直接確認できます。採用基準のなかでも、対面でのコミュニケーション能力、真剣度、やる気といった、対面でなければ確認が難しい観点での評価を行います。

具体的には、問いかけに対する応答のスピード・質や、自身の経験やスキルをどう説明するかに注目するべきです。また、志望者の話し方や反応、表情などからも、その人の人間性や価値観が垣間見えることがあります。

このような視点から面接を行うことで、自社に合う人材かどうかを見極めることができます。

まとめ

今回は、採用基準を定める理由を整理し、重視すべき6つのポイントを具体的にお伝えしました。

新卒採用で選考基準を定めると、人事・現場・経営層の認識のズレがなくなり公平かつ公正な選考ができます。また、新卒者の早期離職を防止するのにも有効なので、自社が求める人材を長く確保するには明確な採用基準を持つべきでしょう。

具体的な基準を設定する際は、理想の人物像をクリアにすることからはじめます。重視したいポイントは部署によって異なるので、社内ヒアリングをもとに評価項目を決定することが大切です。

本文で取り上げたポイントを意識しながら、自社が求める人材を獲得するための採用活動を成功させましょう。

人事ZINEでは人事採用担当者の方に向けて「【サンプル】採用基準策定のための現場ヒアリングシート(記入例付き)」をご用意いたしました。採用基準を策定するための現場ヒアリング用テンプレートや記入例を盛り込んでおり、新卒採用の採用基準を策定する際に役立ちます。ぜひご活用ください。